что означает в математике по в задаче

Равенство и неравенство. Знаки: больше, меньше, равно

Математические знаки

Скорее всего, к первому классу ребенок уже отличает на слух и визуально, что горстка из десяти ягод больше трех штук. Чтобы внедрить в жизнь новые обозначения, посмотрим на знаки «больше», «меньше», «равно» в картинках.

Символ больше (>) — это когда острый нос галочки смотрит направо. Его нужно использовать, когда первое число больше второго:

Символ меньше (

Символ равенства (=) — это когда два коротких отрезка записаны горизонтально и параллельны друг другу. Используем его при сравнении двух одинаковых чисел:

Чтобы ребенку было легче запомнить схожие между собой знаки, можно применить игровой метод. Для этого нужно сравнить числа и определить в каком порядке они стоят. Далее ставим одну точку у наименьшего числа и две — рядом с наибольшим. Соединяем точки и получаем нужный знак. Вот так просто:

Равенство и неравенство

Что такое равенство в математике — это когда одно подобно по количеству другому и между ними можно поставить знак =.

Для примера посмотрим на картинку с изображением геометрических фигур. Справа и слева количество одинаковое, значит можно поставить символ «равно».

Наглядный пример неравенства изображен на картинке ниже. Слева видим три фигуры, а справа — четыре. При этом мы знаем, что три не равно четырем или еще так: три меньше четырех.

Урок в школе зачастую проходит перед учебником, тетрадью и доской. Дома же можно использовать компьютер и некоторые задания выполнять в онлайн-формате. Как найти знаки на клавиатуре? Ответ на картинке:

Типы неравенств

Порядок действий в математике

Основные операции в математике

Порядок вычисления простых выражений

Есть однозначное правило, которое определяет порядок выполнения действий в выражениях без скобок:

Из этого правила становится яснее, какое действие выполняется первым. Универсального ответа нет, нужно анализировать каждый пример и подбирать ход решения самостоятельно.

Что первое, умножение или деление? — По порядку слева направо.

Сначала умножение или сложение? — Умножаем, потом складываем.

Порядок выполнения действий в математике (слева направо) можно объяснить тем, что в нашей культуре принято вести записи слева направо. А необходимость сначала умножить или разделить объясняется самой сутью этих операций.

Рассмотрим порядок арифметических действий в примерах.

Пример 1. Выполнить вычисление: 11- 2 + 5.

В нашем выражении нет скобок, умножение и деление отсутствуют, поэтому выполняем все действия в указанном порядке. Сначала вычтем два из одиннадцати, затем прибавим к остатку пять и в итоге получим четырнадцать.

Вот запись всего решения: 11- 2 + 5 = 9 + 5 = 14.

Пример 2. В каком порядке выполнить вычисления в выражении: 10 : 2 * 7 : 5?

Чтобы не ошибиться, перечитаем правило для выражений без скобок. У нас есть только умножение и деление — значит сохраняем записанный порядок вычислений и считаем последовательно слева направо.

Сначала выполняем деление десяти на два, результат умножаем на семь и получившееся в число делим на пять.

Запись всего решения выглядит так: 10 : 2 * 7 : 5 = 5 * 7 : 5 = 35 : 5 = 7.

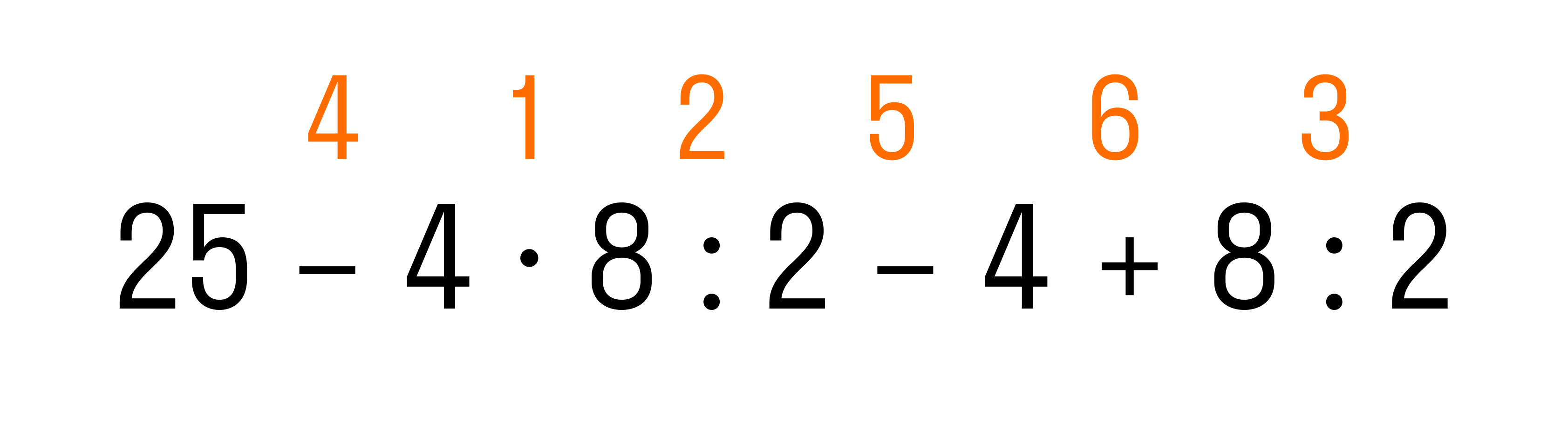

Пока новые знания не стали привычными, чтобы не перепутать последовательность действий при вычислении значения выражения, удобно над знаками арифметический действий расставить цифры, которые соответствуют порядку их выполнения.

Например, в такой последовательности можно решить пример по действиям:

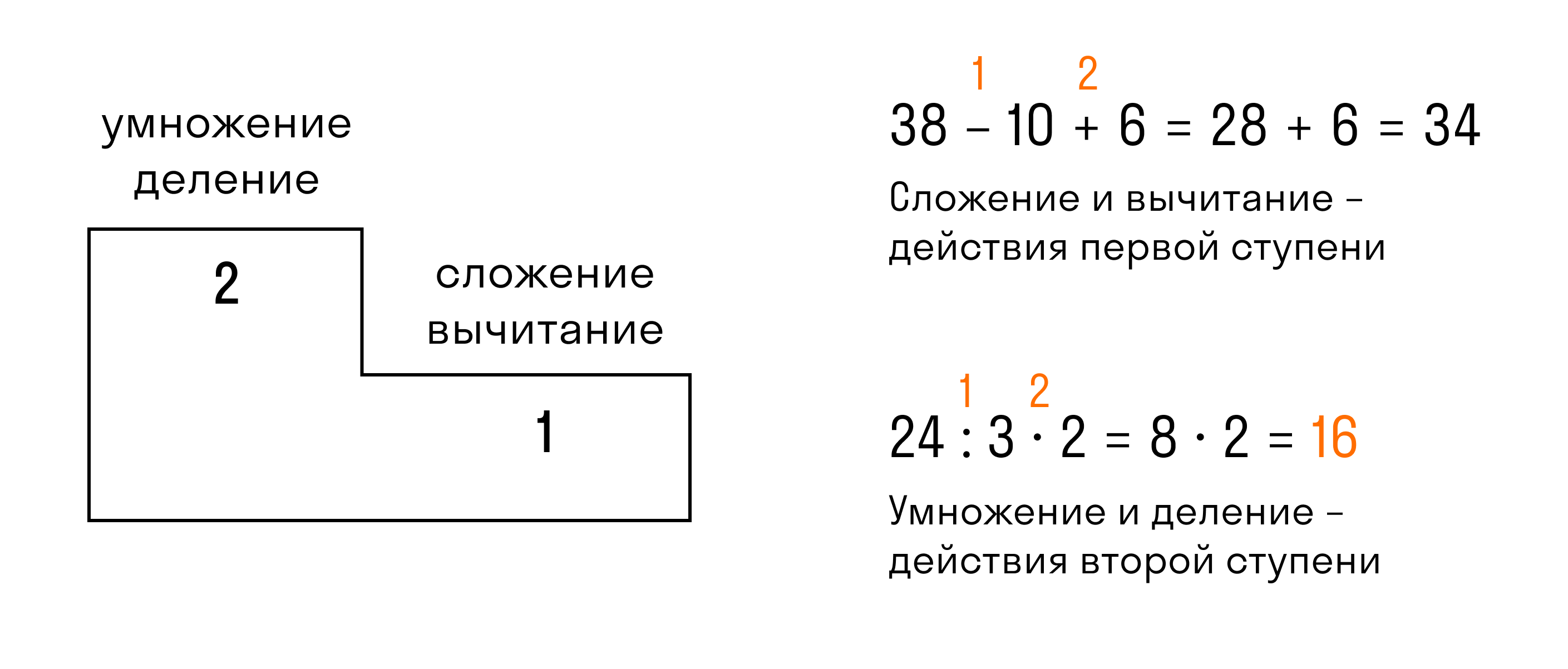

Действия первой и второй ступени

В некоторых учебниках по математике можно встретить разделение арифметических действий на действия первой и второй ступени.

С этими терминами правило определения порядка выполнения действий звучит так:

Если выражение не содержит скобок, то по порядку слева направо сначала выполняются действия второй ступени (умножение и деление), затем — действия первой ступени (сложение и вычитание).

Порядок вычислений в выражениях со скобками

Иногда выражения могут содержать скобки, которые подсказывают порядок выполнения математических действий. В этом случае правило звучит так:

Сначала выполнить действия в скобках, при этом также по порядку слева направо выполняется умножение и деление, затем — сложение и вычитание.

Выражения в скобках рассматриваются как составные части исходного выражения. В них сохраняется уже известный нам порядок выполнения действий.

Рассмотрим порядок выполнения действий на примерах со скобками.

Как правильно решить пример:

Выражение содержит скобки, поэтому сначала выполним действия в выражениях, которые заключены в эти скобки.

Подставляем полученные значения в исходное выражение:

Порядок действий: умножение, деление, и только потом — сложение. Получится:

10 + 2 * 8 : 2 = 10 + 16 : 2 = 10 + 8 = 18.

На этом все действия выполнены.

Можно встретить выражения, которые содержат скобки в скобках. Для их решения, нужно последовательно применять правило выполнения действий в выражениях со скобками. Удобнее всего начинать выполнение действий с внутренних скобок и продвигаться к внешним. Покажем на примере.

Пример 2. Выполнить действия в выражении: 9 + (5 + 1 + 4 * (2 + 3)).

Перед нами выражение со скобками. Это значит, что выполнение действий нужно начать с выражения в скобках, то есть, с 5 + 1 + 4 * (2 + 3). Но! Это выражение также содержит скобки, поэтому начнем сначала с действий в них:

Подставим найденное значение: 5 + 1 + 4 * 5. В этом выражении сначала выполняем умножение, затем — сложение:

5 + 1 + 4 * 5 = 5 + 1 + 20 = 26.

Исходное значение, после подстановки примет вид 9 + 26, и остается лишь выполнить сложение: 9 + 26 = 35.

Ответ: 9 + (5 + 1 + 4 * (2 + 3)) = 35.

Порядок вычисления в выражениях со степенями, корнями, логарифмами и иными функциями

Если в выражение входят степени, корни, логарифмы, синус, косинус, тангенс и котангенс, а также другие функции — их значения нужно вычислить до выполнения остальных действий. При этом важно учитывать правила из предыдущих пунктов, которые задают очередность действий в математике.

Другими словами, перечисленные функции по степени важности можно приравнивать к выражению в скобках.

И, как всегда, рассмотрим, как это работает на примере.

В этом выражении есть степень 62. И нам нужно найти ее значение до выполнения остальных действий. Выполним возведение в степень: 62 = 36.

Подставляем полученное значение в исходное выражение:

Дальше нам уже все знакомо: выполняем действия в скобках, далее по порядку слева направо выполняем сначала умножение, деление, а затем — сложение и вычитание. Ход решения выглядит так:

У нас есть статья «знаки больше, меньше или равно», она может быть полезной для тебя!

Как легко понять знаки Σ и П с помощью программирования

Для тех, кто подзабыл матешу

Вот говорят, что если ты не закончил Физтех, ФПМ или Бауманку, тебе в программировании делать нечего. Почему так говорят? Потому что, дескать, ты не учил сложную математику, а в программировании без неё никуда.

Это всё чушь, конечно. Если вы плохо знаете математику, вы можете быть блестящим разработчиком. Вы вряд ли напишете драйверы для видеокарты, но вы запросто сделаете мобильное приложение или веб-сервис. А это — основные деньги в этой среде.

Но всё же, чтобы получить некоторое интеллектуальное превосходство, вот вам пара примеров из страшного мира математики. Пусть они покажут вам, что не все закорючки в математике — это ад и ужас. Вот две нестрашные закорючки.

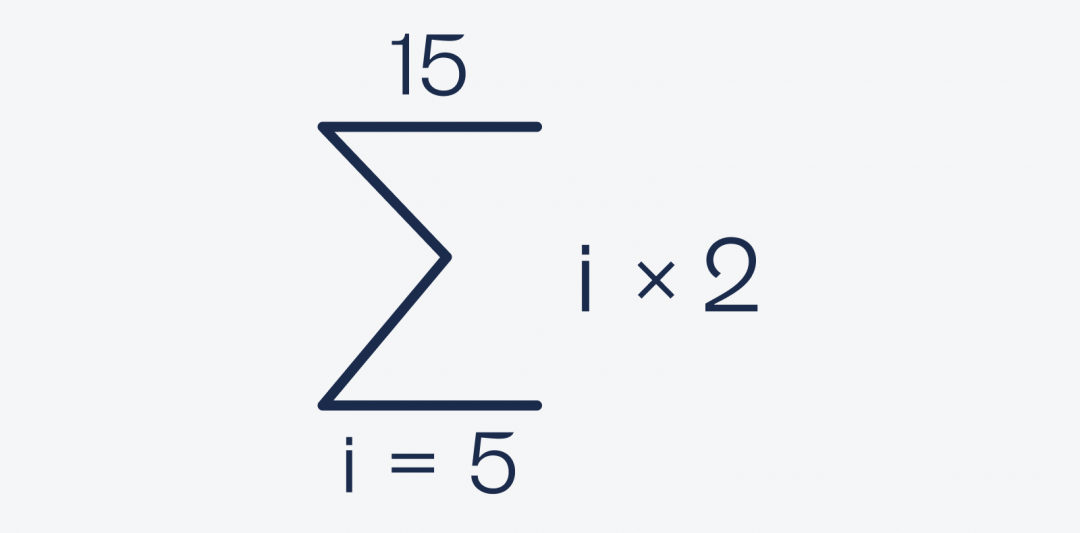

Знак Σ — сумма

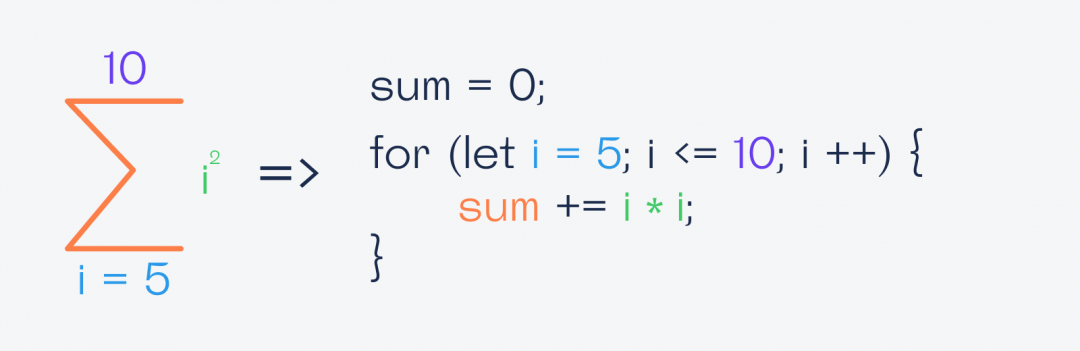

Когда математикам нужно сложить несколько чисел подряд, они иногда пишут так:

Σ (читается «сигма») — это знак алгебраической суммы, который означает, что нам нужно сложить все числа от нижнего до верхнего, а перед этим сделать с ними то, что написано после знака Σ.

На картинке выше написано следующее: «посчитать сумму всех чисел от 5 до 15, умноженных на два». То есть:

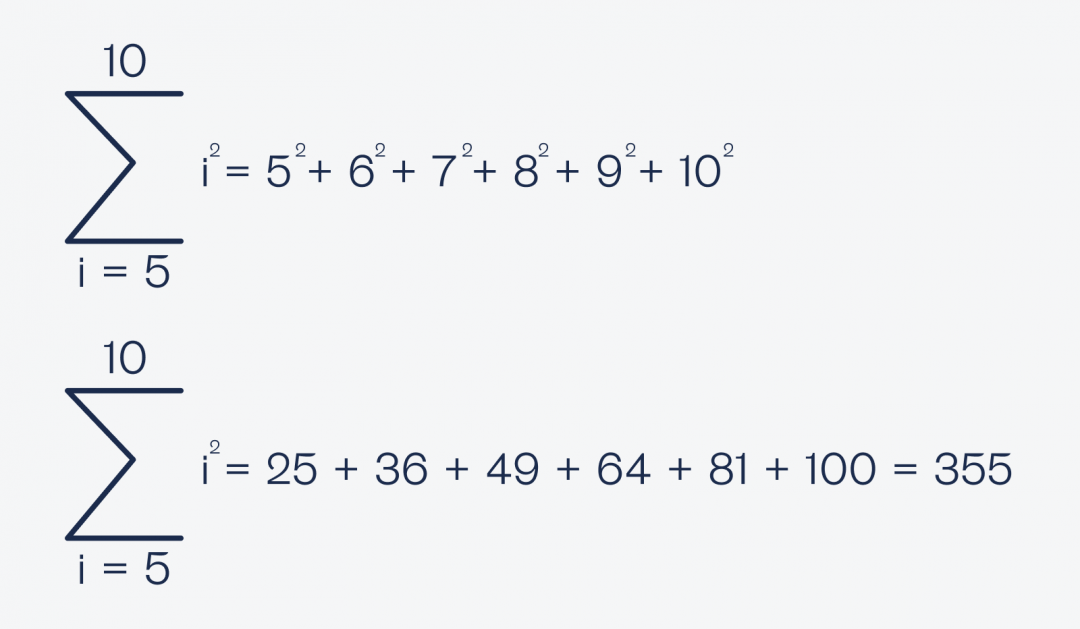

Давайте для закрепления ещё один пример. На картинке ниже будет сказано «Найди сумму квадратов чисел от 5 до 10». То есть «возьми все числа от 5 до 10, каждое из них возведи в квадрат, а результаты сложи».

Но мы с вами как программисты видим, что здесь есть повторяющиеся действия: мы много раз складываем числа, которые меняются по одному и тому же правилу. А раз мы знаем это правило и знаем, сколько раз надо его применить, то это легко превратить в цикл. Для наглядности мы показали, какие параметры в Σ за что отвечают в цикле:

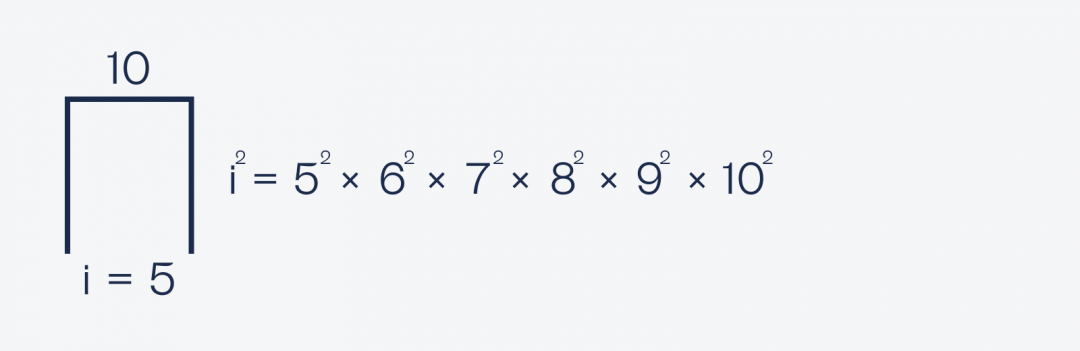

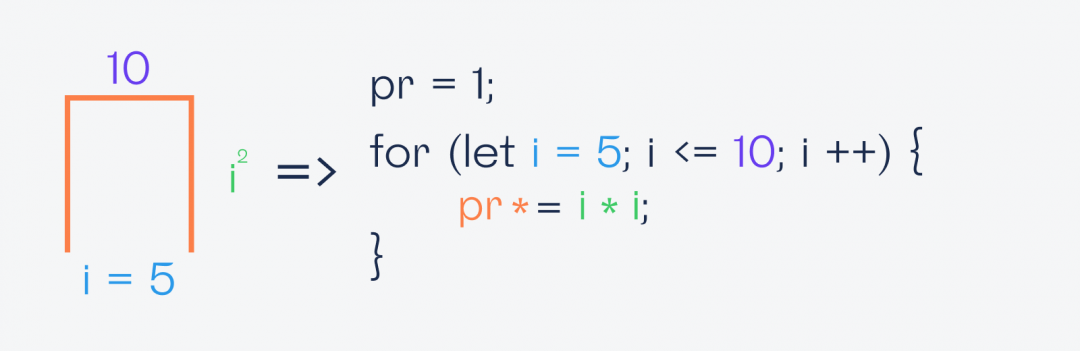

Произведение П

С произведением в математике работает точно такое же правило, только мы не складываем все элементы, а перемножаем их друг на друга:

А если это перевести в цикл, то алгоритм получится почти такой же, что и в сложении:

Что дальше

Сумма и произведение — простые математические операции, пусть они и обозначаются страшными символами. Впереди нас ждут интегралы, дифференциалы, приращения и бесконечные ряды. С ними тоже всё не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Словарь терминов по математике от А до Я

Аксиома — утверждение, принимаемое 6ез доказательств.

Алгебраическое выражение — некоторое количество чисел, обозначенных буквами или цифрами и соединенных при помощи действий сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня.

Абцисса (французское слово). Одна из точек декартовых координат. Является первой. Обозначается, обычно, символом «X». Впервые употреблено Г. Лейбницем в 1675 году (немецкий ученый).

Аддитивность. Некоторое свойство величин. Говорит о следующем: значение определенной величины соответствующее полноценному объекту, равно сумме значений такой величины, которые соответствуют его частям в любом разбиении полноценного объекта на части.

Адъюнкта. Полностью соответствует алгебраическому дополнению.

Аксонометрия. Один из способов изображения на плоскости пространственных фигур.

Алгебра. Часть математики, которая изучает задачи и решения алгебраических уравнений. Термин впервые возможно было увидеть в 11-м веке. Применил Мухам меда бен-Муса ал-Хорезми (математик и астроном).

Аргумент (функции). Переменная величина (независимая), с помощью которой определяется значение функции.

Арифметика. Наука, которая изучает действия над числами. Возникла в Вавилоне, Индии, Китае, Египте.

Ассиметрия. Отсутствие или нарушение симметрии (обратное значение симметрии).

Бесконечно большая величина — больше любого наперед заданного числа.

Бесконечно малая величина — меньше любой конечной.

Биллион. Одна тысяча миллионов (единица с девятью нулями).

Биссектриса. Луч, имеющий начало в вершине угла (делит угол на две части).

Вектор. Направленный отрезок прямой. Один конец — начало вектора; другой — конец вектора. Впервые термин употребил У. Гамильтон (ирландский ученый).

Вертикальные углы. Пара углов, которая имеет общую вершину (образуется за счет пересечения двух прямых таким образом, что стороно одного угла — это прямое продолжение второго).

Вектор — величина, характеризующаяся не только своим числовым значением, но и направлением.

График — чертеж, наглядно изображающий зависимость одной величины oт другой, линия, дающая наглядное представление о характере изменения функции.

Гексаэдр. Шестигранник. Термин впервые был употреблен Паппой Александийским (древнегреческий ученый).

Геометрия. Часть математики, которая изучает пространственные формы и отношения. Термин впервые употребили в Вавилоне/Египте (5 ве до н. э.).

Гипербола. Незамкнутая кривая (состоит при помощи двух неограниченных ветвей). Термин появился благодаря Апполонию Пермскому (древнегреческий ученый).

Гипоциклоида. Это кривая, которую описывает точка окружности.

Гомотетия. Расположение между собой фигур (подобных), при которых прямые, соединяющие точки этих фигур, пересекаются в одной и той же точке (это называется центр гомотетии).

Градус. Единица измерения для плоского угла. Равна 1/90 части прямого угла. Измерять углы в градусах начала больше 3 веков назад. Впервые такие измерения применили в Вавилоне.

Дедукция. Форма мышления. С ее помощью какое-либо утверждение выводят логически (исходя из правил современной науки «логики»).

Диагональ. Отрезок прямой, который между собой соединяет вершины треугольника (они не лежат на одной стороне). Впервые употребил термин Евклид (3 век до нашей эры).

Дискриминант. Выражение, составленное из величин, определяющих функцию.

Дробь — число, составленное из целого числа долей единицы. Выражается отношением двух целых чисел m/n, где m — числитель, показывающий, сколько долей единицы содержится в дроби, а n знаменатель, показывающий, на сколько долей разделена единица.

Знаменатель. Числа, из которых составляют дробь.

Золотое сечение — деление отрезка на две части так, что большая часть, относится к меньшей так, как весь отрезок — к большей части. Приблизительно равно 1,618. Критерий красоты, используется в архитектуре и др. Термин ввел Леонардо да Винчи.

Индекс. Буквенный либо числовой указатель. С его помощью снабжается математические выражения (делается это для того, чтобы отличать друг от друга).

Индукция. Метод доказательства математического уравнения.

Интеграл. Основное понятие математического анализа. Возникло из-за того, что понадобилось измерять объемы и площади.

Иррациональное число. Число, которое не является рациональным.

Катет. Одна из сторон прямоугольного треугольника, которая прилежит к прямому углу.

Квадрат. Правильный четырехугольник (либо ромб). Каждый угол квадрата прямой. Все углы в квадрате равны (по 90 градусов).

Математическая константа. Величина, которая никогда не изменяется в своем значении. Константа — противоположное число для переменной.

Конус. Тело, которое ограничено одной полостью при помощи конической поверхности. Оно пересекает плоскость (плоскость перпендикулярна ее оси).

Косинус. Является одной из тригонометрических функций. Обозначение в математике/высшей математике — cos.

Корень уравнения — решение, значение неизвестного, найденное через известные коэффициенты.

Константа — постоянная величина.

Координаты — числа, определяющие положение точки на плоскости, поверхности или в пространстве.

Логарифм. Показатель степени «m». Его следует возвести в степень «а» для того, чтобы получить некоторое число NT. Впервые логарифм предложил Дж. Непер.

Линия — общая часть двух смежных областей поверхности.

Максимум. Наибольшее значение функции.

Масштаб. Отношение двух линейных размеров по отношению друг к другу. Используется во многих современных отраслях. Основная — картография, геодезия.

Матрица. Прямоугольная таблица. Образуется при помощи множества числа (определенного). Включает в себя столбцы и строки (структура матрицы). Впервые термин «матрица» появилась у ученого Дж. Сильвестра.

Медиана. Отрезок, который соединяет вершину треугольника и его середину противоположной стороны.

Минимум. Наименьшее значение функции.

Многоугольник. Геометрическая фигура. Определение — замкнутая ломаная.

Модуль. Абсолютная величина (действительного числа).

Множество — совокупность элементов, объединенных по какому-нибудь признаку.

Норма. Абсолютная величина числа.

Неравенство — два числа или выражения, соединенных знаками (больше) или (меньше).

Овал. Выпуклая, замкнутая фигура (плоская).

Окружность. Многочисленные точки, расположенные на плоскости.

Ордината. Одна из декартовых координат. Обозначается, обычно, второй.

Октаэдр. Геометрическая фигура. Один из пяти многогранников (правильных). Октаэдр включает в себя 8 граней (правильных), 6 вершин и 12 ребер.

Параллелепипед. Призма. Основание — параллелограмм или многогранник (равносильные понятия). Имеет 6 граней. Каждая грань — параллелограмм.

Параллелограмм. Четырехугольник. Противолежащие стороны у него параллельны (попарно). На данный момент присутствует 2 частных случая параллелограмма: ромб и квадрат. Главное свойство данной геометрической фигуры:

• Противоположные стороны равны;

• Противоположные углы равны.

Периметр. Сумма всех сторон геометрической фигуры. Впервые удалось встретить у Архимеда и Герона (древнегреческие ученые).

Перпендикуляр. Прямая, которая пересекает плоскость (любую), находящуюся под прямым углом.

Пирамида. Многогранник. Его основание — это многоугольник. Любая другая грань — треугольник (эти грани имеют общую вершину). На данный момент пирамиды могут быть различных типов: треугольные, четырехугольные и так далее (различают таковые при помощи определения числа углов).

Планиметрия. Одна из наиболее важных частей элементарной (простой) геометрии. Планиметрия изучает свойства фигур, которые находятся на плоскости. Впервые термин был обозначен Еквлидом (древнегреческий ученый).

Плюс. Знак, который обозначает математическое действие — сложение. Кроме того, при помощи плюса обозначаются положительные числа. Впервые знак ввел Я. Видман (знаменитый чешский ученый).

Предел. Основное понятие математики. Обозначает: переменная величина неограниченно приближается к постоянному значению (определенному). Впервые термин использовал известный ученый Ньютон.

Призма. Многогранник. Первые 2 грани — равные угольники (это есть основания призмы). Остальное — боковые грани.

Проекция. Один из способов изображения пространственных и плоских фигур.

Переменная — величина, числовое значение которой изменяется по определенному, известному или неизвестному закону.

Плоскость — простейшая поверхность. Любая прямая, соединяющая две ее точки, целиком принадлежит ей.

Прямая — совокупность точек, общих для двух пересекающихся плоскостей.

Процент — сотая часть числа.

Радиан. Единица для измерения углов.

Ромб. Параллелограмм. Все стороны у данной фигуры равны. Ромб, имеющие прмые углы, имеет термин «квадрат».

Сегмент. Часть круга (таковую ограничивают при помощи хорды, которая соединяет концы дуги).

Секанс. Тригонометрическая функция. Обозначение в математике/высшей математике — sec.

Сектор. Часть круга. Ограничивается при помощи окружности + двух радиусов (соединяет концы одной дуги с центром круга).

Симметрия — соответствие.

Синус. Тригонометрическая функция. Обозначение в математике/высшей математике — sin.

Стереометрия. Часть элементарной геометрии. Занимается изучением полноценных пространственных фигур.

Тангенс. Тригонометрическая функция. Обозначение в математике/высшей математике — tg.

Тетраэдр. Многогранник, включает в себя 4 треугольные грани. В каждой вершине по 3 грани (сходятся в вершинах). Тетраэдр имеет 4 грани + 6 ребер + 4 вершины.

Точка. Не имеет определенного и окончательного понятия. Любая точка обозначается при помощи букв A, B, C.

Треугольник. Многоугольник (простой). Включает в себя 3 вершины + 3 стороны;

Теорема — утверждение, которое нужно доказать исходя из аксиом и ранее доказанных теорем.

Тождество — равенство, справедливое при всех значениях входящих в него коэффициентов.

Топология — раздел математики, изучающий свойства фигур, не изменяющиеся при любых деформациях, проводимых 6ез разрывов и склеиваний.

Уравнение — математическая запись задачи о разыскании значений неизвестных, при которых значения двух данных функций равны.

Угол. Геометрическая фигура (плоская). Образуется двумя лучами, которые выходят из одной точки (точки — вершины угла).

Факториал — произведение натуральных чисел от 1 до какого-либо данного натурального числа n. Обозначается n!. Факториал нуля о! = 1.

Формула — комбинация математических знаков, выражающая какое-нибудь предложение.

Функция — числовая зависимость между элементами двух множеств, при котором одному элементу одного множества соответствует определенный элемент другого множества. Может быть задана формулой или графиком.

Хорда. Отрезок, который соединяет между собой 2 точки, находящиеся на окружности.

Цифры — знаки для обозначения чисел.

Центр. Середина чего-либо (например: круга).

Цилиндр. Тело, которое ограничено цилиндрической поверхностью + параллельными плоскостями (двумя). Впервые понятие «цилиндр» возможно было встретить у Евклида и Аристарха.

Циркуль. Специальный прибор, разработанный для того, чтобы чертить дуги, линейные измерения и окружности.

Числитель. Определенное число, при помощи которого составлена дробь. Впервые термин применил Максим Плануда (византийский ученый).

Число — одно из основных понятий математики, возникшее в связи со счетом отдельных предметов.

Шар. Геометрическое тело. Представляет из себя общую совокупность всех точек определенного пространства.

Экспонента. Является одним и тем же, что и экспоненциальная функция. Впервые термин ввел Г. Лейбниц (немецкий ученый).

Эллипс. Овальная кривая. Впервые данный термин ввел Апполоний Пергский (древнегреческий ученый).

Что такое Функция?

7 класс, 11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Понятие функции

Определение функции можно сформулировать по-разному. Рассмотрим несколько вариантов, чтобы усвоить наверняка.

1. Функция — это взаимосвязь между величинами, то есть зависимость одной переменной величины от другой.

Знакомое обозначение y = f (x) как раз и выражает идею такой зависимости одной величины от другой. Величина у зависит от величины х по определенному закону, или правилу, которое обозначается f.

Вывод: меняя х (независимую переменную, или аргумент) — меняем значение у.

2. Функция — это определенное действие над переменной.

Значит, можно взять величину х, как-то над ней поколдовать — и получить соответствующую величину у.

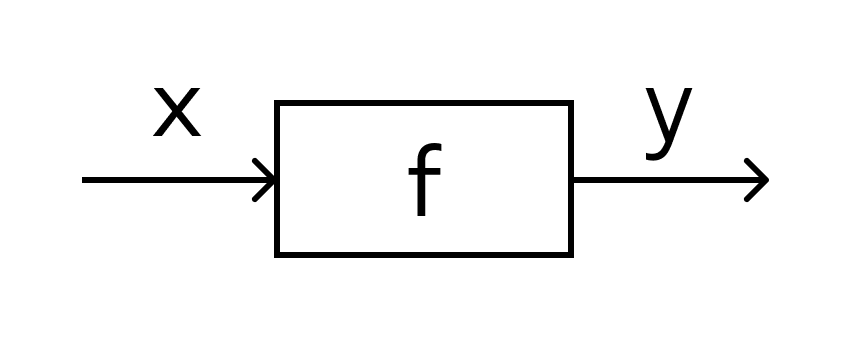

В технической литературе можно встретить такие определения функции для устройств, в которых на вход подается х — на выходе получается у. Схематично это выглядит так:

В этом значении слово «функция» используют и в далеких от математики областях. Например, так говорят о функциях ноутбука, костей в организме или даже о функциях менеджера в компании. В каждом перечисленном случае речь идет именно о неких действиях.

3. Функция — это соответствие между двумя множествами, причем каждому элементу первого множества соответствует один элемент второго множества. Это самое популярное определение в учебниках по математике.

Например, в функции у = 2х каждому действительному числу х ставит в соответствие число в два раза большее, чем х.

Область определения — множество х, то есть область допустимых значений выражения, которое записано в формуле.

Например, для функции вида

область определения выглядит так:

И записать это можно так: D (y): х ≠ 0.

Область значений — множество у, то есть это значения, которые может принимать функция.

Например, естественная область значений функции y = x2 — это все числа больше либо равные нулю. Можно записать вот так: Е (у): у ≥ 0.

Для примера рассмотрим соответствие между двумя множествами — человек-владелец странички в инстаграм и сама страничка, у которой есть владелец. Такое соответствие можно назвать взаимно-однозначным — у человека есть страничка, и это можно проверить. И наоборот — по аккаунту в инстаграм можно проверить, кто им владеет.

В математике тоже есть такие взаимно-однозначные функции. Например, линейная функция у = 3х +2. Каждому значению х соответствует одно и только одно значение у. И наоборот — зная у, можно сразу найти х.