что означает визуализированы суб и супратенториальные структуры

Что означает визуализированы суб и супратенториальные структуры

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Супратенториальная эпендимома (СТЭ)

2. Синонимы:

• Супратенториальная эпендимома (СТЭ) полушария (также известна, как конвекситальная эпендимома)

• Супратенториальная эктопическая кортикальная эпендимома

• Кортикальная эпендимома

3. Определения:

• Эпендимома супратенториальной локализации

1. Общие признаки супратенториальной эпендимомы:

• Лучший диагностический критерий:

о Крупное объемное образование в области полушария с комплексной структурой, включающей кистозный и солидный компоненты

• Локализация:

о Преимущественная локализация эпендимом:

— 2/3 располагаются инфратенториально (ИТЭ)

— 1/3 располагаются супратенториально (СТЭ)

о 45-65% всех СТЭ располагаются экстравентрикулярно:

— Белое вещество или кора полушария:

Наиболее часто кортикальные СТЭ располагаются в лобной доле

Локализуются в структуре коры или инфильтрируют кору, произрастая из белого вещества

— Редко: в супраселлярной области

о Менее частая локализация = интравентрикулярно:

— Третий желудочек > боковой желудочек

• Размеры:

о Супратенториальные эпендимомы (СТЭ) часто имеют более крупные размеры при их выявлении, чем инфратенториальные эпендимомы (ИТЭ):

— 95% > 4 см

2. КТ при супратенториальной эпендимоме:

• Бесконтрастная КТ:

о Образование смешанной КТ-плотности (изо-/гиподенсное):

— Гиперденсное = солидный компонент

— Гиподенсное = кистозный компонент

— Кальцификация (44%):

Могут наблюдаться мелкие рассредоточенные на малом или большом протяжении очаги кальцификации

о Может определяться деструкция костей (инвазия опухоли в мозговые оболочки, включая твердую, и костные структуры)

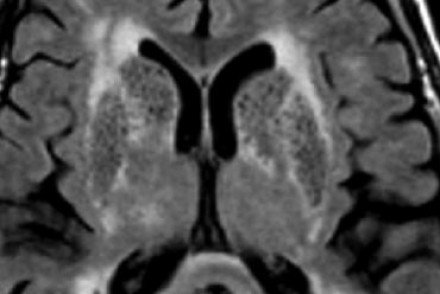

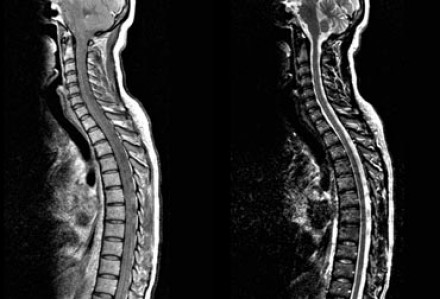

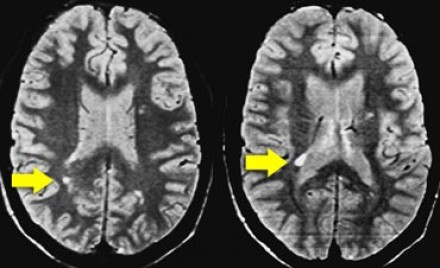

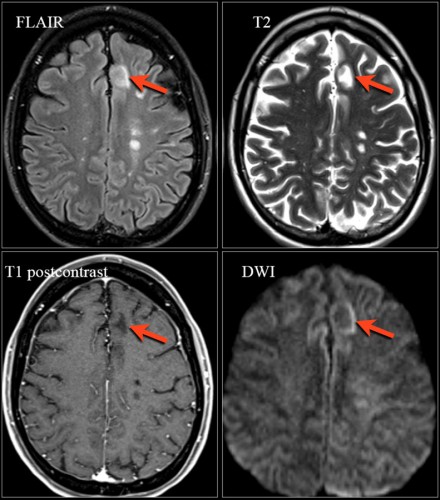

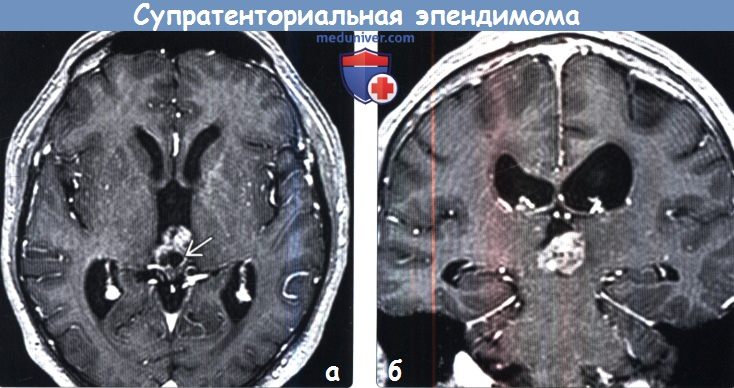

(б) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, аксиальный срез: у того же пациента определяется периферийный характер накопления контраста вокруг неконтрастируемого кистозного компонента. При хирургической операции была диагностирована супратенториальная эпендимома (СТЭ). Данная супратенториальная эпендимома (СТЭ) не имеет связи с желудочковой системой.

3. МРТ признаки супратенториальной эпендимомы:

• Т1-ВИ:

о Изо-/гиперинтенсивный сигнал

о Кисты имеют ликворную интенсивность сигнала

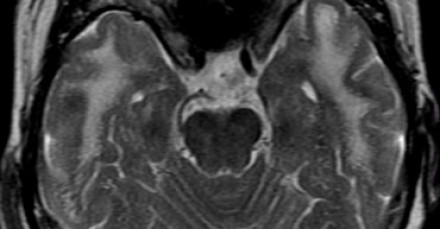

• Т2-ВИ:

о Вариабельные морфологические признаки:

— Кистозное образование с интрамуральным солидным узлом

— Солидное объемное образование

— Крупное, частично некротизированное объемное образование

о Вариабельная интенсивность сигнала:

— Гипер-/гипоинтенсивный сигнал (высокая целлюлярность, кальцификаты)

— Кистозные компоненты имеют гиперинтенсивный сигнал (соответствует сигналу от СМЖ)

• Т2* GRE:

о Низкая интенсивность сигнала отражает кровоизлияния или кальцификаты

• ДВИ:

о Высокая интенсивность сигнала с низким ИКД в области гиперцеллярных солидных компонентов

• Постконтрастные Т1-ВИ:

о Отсутствие накопления контраста наблюдается редко

о Умеренно интенсивное контрастирование опухоли (солидных компонентов) с очагами некроза

о Характер:

— Кистозное образование + интрамуральный солидный компонент (часто локализуется в структуре полушария):

Интрамуральный солидный узел накапливает контраст умеренно или интенсивно

Кистозный компонент не контрастируется или наблюдается краевое накопление контраста

о Может иметь связь с желудочком

о Кортикальная СТЭ может иметь связь с конвекситальной поверхностью

4. Рекомендации по визуализации:

• Лучший инструмент визуализации:

о МРТ ± контрастирование

о Т2* (кровоизлияние, кальцификация)

(б) МРТ, Т2* GRE, аксиальный срез: у того же пациента определяются участки «выцветания» изображения и очаги гипоинтенсивного сигнала, представляющие собой кальцификаты или кровоизлияния.

в) Дифференциальная диагностика супратенториальной эпендимомы:

1. Глиобластома:

• Если СТЭ определяется как крупное, частично некротизированное объемное образование

• Менее часто: анапластическая астроцитома низкой степени злокачественности

2. Астроцитома (другая):

• Анапластическая астроцитома, анапластическая плеоморфная ксантоастроцитома могут иметь очень сложную, гетерогенную структуру

3. Олигодендроглиома, анапластическая олигодендроглиома:

• Большие полушария головного мозга

• Локализуется в структуре коры или субкортикально

• Кальцификаты

• «Фестончатость» краев внутренней пластинки костей черепа

4. Астробластома:

• Дети более старшего возраста и молодые взрослые

• Кистозно-солидное объемное образование

• Супратенториальная локализация

• Кальцификация

5. Супратенториальная ПНЭО:

• Дети возрастом

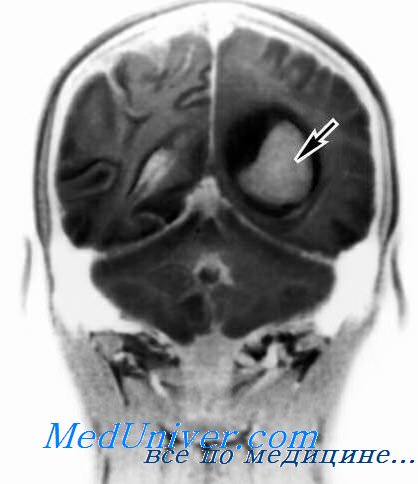

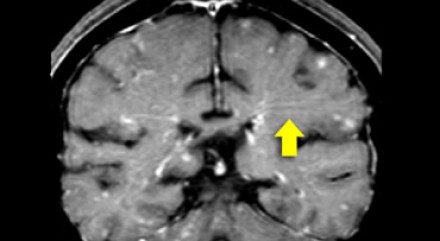

(б) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, корональный срез: у того же пациента определяется негомогенное контрастирование узлового компонента образования внутри III желудочка.

1. Общие признаки супратенториальной эпендимомы:

• Этиология:

о Общие сведения: эпендимома является опухолью глиальных клеток, развивающейся из эпендимальной выстилки желудочковой системы

о Экстравентрикулярные СТЭ могут развиваться из:

— Эмбриональных остатков эпендимальных клеток в углах желудочков

— Перивентрикулярно расположенных эмбриональных остатков, рассредоточенных случайным образом

• Генетика:

о Дупликации 1q (связаны с агрессивным клиническим поведением), 12q, 7q, 8, 9

о При СТЭ уровень экспрессии перинуклеарных белков LRIG3 выше, чем при ИТЭ

о Полные и частичные потери участков хромосом 22, 22q, 10q, 3, 6q, 9q:

— 9q содержит ген Р16 INK4A, часто наблюдаемый при СТЭ

о Позитивная регуляция компонентов сигнальных путей EphB-ephrin и Notch при СТЭ

о Новая нозологическая единица: эпендимома, связанная стрисомией по 19 хромосоме:

— III степень злокачественности по классификации ВОЗ (grade III)

— Составляет 9% эпендимом

2. Стадирование и классификация супратенториальной эпендимомы:

• I степень злокачественности по классификации ВОЗ (grade I): субэпендимома и миксопапиллярная эпендимома

• II степень злокачественности II по классификации ВОЗ (grade II):

о Четыре варианта: клеточная, папиллярная, светлоклеточная, таницитарная

• III степень злокачественности III по классификации ВОЗ (grade III): анапластическая эпендимома:

о Большинство СТЭ у взрослых пациентов являются опухолями grade III

о Определяется по наличию любых двух из 44-диагностических критериев:

— Четыре митоза на 10 полей при высоком увеличении (оживленная митотическая активность)

— Гиперцеллюлярностъ

— Пролиферация эндотелия

— Некроз (некроз с формированием псевдополисадов)

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Хорошо отграниченная от окружающих структур опухоль

• Объемное образование с дольчатой структурой, серовато-красной поверхностью, участками кровоизлияний и кальцификации

4. Микроскопия:

• Важнейшие гистологические признаки:

о Периваскулярные розетки

о Эпендимальные розетки о GFAP(+)

• Ангиоцентрический характер роста без образования розеток

• Вариабельная степень роста солидного компонента опухоли

• Низкий пролиферативный индекс

• Инфильтрация паренхимы мозга:

о Инфильтрация по ходу аксональных трактов, наличие перинейрональных сателлитов, образование субпиального «холмика»

д) Клиническая картина:

1. Проявления супратенториальной эпендимомы:

• Наиболее частые признаки/симптомы:

о Наиболее частым симптомом являются судорожные приступы о Очаговая моторная или сенсорная симптоматика, головная боль

3. Течение и прогноз:

• Пятилетняя выживаемость при супратенториальных эпендимомах (72%) значительно выше по сравнению с инратенториальными

• Более высокая частота рецидивов при опухолях III желудочка (в сравнении с опухолями полушарий)

• Наиболее значимый прогностический фактор: локализация

• Неблагоприятный исход у детей

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.3.2019

Что означает визуализированы суб и супратенториальные структуры

Супратенториальные опухоли — это опухоли больших полушарий головного мозга. Они располагаются вдали от путей оттока венозной крови и спинномозговой жидкости. Поэтому обычно супратенториальные опухоли дебютируют очаговыми симптомами, гипертензионный синдром присоединяется позже, когда опухоль достигает больших размеров.

При этом могут появляться новые симптомы супратенториальных опухолей, локально не связанные с опухолью и граничащими с ней участками мозга. Обычно они вызываются диффузным отеком мозга и дислокационными явлениями. Наиболее серьезное дислокационное явление — смещение и вклинение мозгового ствола (вторичный стволовой синдром) — анизокория, страбизм, парез взора, альтернирующие параличи, бульварные и другие расстройства, нарушение сознания (оглушение, сопор, кома), расстройства дыхания и сердечной деятельности, вплоть до их остановки.

Вклинение мозгового ствола может быть латеральным (боковым) и аксиальным (осевым). При супратенториальных опухолях, как правило, возникает латеральное его вклинение — под мозжечковый намет. Смещение медио-базальных отделов височной доли, а затем мозгового ствола чаще всего развивается при опухолях височной доли.

Субтенториальные опухоли — это опухоли задней черепной ямки. Характерно раннее появление внутричерепной гипертензии в связи со сдавлением путей ликворного оттока. Другой характерный признак — стволовая симптоматика, связанная со сдавлением либо инфильтрацией опухолью мозгового ствола.

Стволовая симптоматика супратенториальных опухолей может быть вызвана также аксиальным затылочным вклинением ствола мозга. Обычны боль в шейно-затылочной области и вынужденное положение головы.

При блокировании путей ликворооттока часто возникают менингеальные симптомы супратенториальных опухолей, а также запрокидывание головы кзади, тонические судороги, брадикардия, рвота — приступы Брунса, являющиеся жизнеугрожающим состоянием.

Расшифровка МРТ головного мозга

Все клиники сети ЦМРТ оснащены современным высокоточным оборудованием. МРТ и другие виды диагностики проводят опытные и квалифицированные специалисты.

Консультация специалиста после диагностики со скидкой 50%.

Самым чувствительным методом диагностики состояния главного органа центральной нервной системы является магнитно-резонансная томография. Результаты МРТ головного мозга позволяют исключить или подтвердить наличие патологического процесса еще на бессимптомной стадии его развития.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 01 Апреля 2021 года

Дата проверки: 01 Апреля 2021 года

Содержание статьи

Как выглядит снимок МРТ головного мозга?

Снимок МРТ выглядит как черный лист с изображением церебральных структур в аксиальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях. Создаваемые томографом изображения представлены в виде затемненных и высветленных участков. Разная контрастность одного и того же снимка, позволяющая отчетливо рассмотреть все детали, обуславливается последовательностью радиочастотных импульсов.

В ходе сканирования выдается целая серия снимков, каждый из которых показывает послойный срез церебральных тканей. На них детально визуализируются:

МРТ головного мозга

Неинвазивная диагностика важнейшего органа центральной нервной системы позволяет исследовать все его структуры.

Вариации магнитно-резонансной томографии

Для сравнения полученных данных с нормой и выявления возможных отклонений применяется несколько видов МРТ, каждый из которых требует грамотной расшифровки:

Норма и отклонения на МРТ

МРТ без применения травмирующих вмешательств обнаруживает практически все внутричерепные патологии. К ним относят:

МРТ здорового мозга

Контуры здорового головного мозга на магнитно-резонансных снимках имеют правильную форму, с четко визуализирующимися бороздами, разграничивающими полушария на доли. При отсутствии патологий все мозговые структуры, желудочковая система, белое и серое вещество остаются анатомически и морфологически сохранными, без диффузных и очаговых изменений. Практически всегда первоначально проводят нативное МРТ.

Применение контрастирования может потребоваться только при выявлении тех или иных церебральных отклонений. Если же по результатам томографии головного мозга нарушения не обнаруживаются, то в дальнейших исследованиях нет необходимости.

Как расшифровываются результаты МРТ головного мозга?

Расшифровка МРТ головного мозга и других отделов головы проводится с применения специального протокола, включающего в себя несколько этапов. Все полученные показатели сравниваются с образцами МРТ здорового мозга. Для точной интерпретации снимков специалист должен досконально разбираться в физиологической и патологической анатомии, но и знать особенности работы обслуживаемого им томографа.

В случае обнаружения патологического очага указывают его точную локализацию, форму, площадь поражения, оттенок (показатель природы заболевания) и специфические характеристики. Другими словами, для грамотного чтения снимков требуется знание множества нюансов. Поэтому человек без специального образования не сможет правильно расшифровать полученные результаты и установить диагноз.

В клиниках ЦМРТ проводят МР-сканирование на аппаратах экспертного класса. К услугам пациентов: расшифровка полученных результатов, врачебная консультация относительно дальнейших действий, возможность получить «Второе мнение», позволяющее подтвердить или опровергнуть ранее установленный диагноз.

Что означает визуализированы суб и супратенториальные структуры

Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из наиболее социально значимых проблем современной неврологии, что в первую очередь определяется их распространенностью, высокой смертностью и нередко тяжелой инвалидизацией больных [2; 3; 8].

На сегодняшний день в России около 9 млн человек страдают сосудистыми заболеваниями, ведущую роль среди которых занимают инсульты. Инсульты, составляющие 21,4% в структуре общей смертности взрослого населения мира, поражают от 5,6 до 6,6 млн человек ежегодно, унося 4,6 млн жизней [4; 5; 6].

Менее 20% выживших после инсульта пациентов, учитывая развитие двигательных, координаторных, афатических, когнитивных расстройств, постинсультной деменции и депрессии, возвращаются к прежней социальной и трудовой деятельности и «доинсультному» образу жизни [1; 4; 6; 9].

Социальная значимость постинсультной инвалидизации определяется тем, что часто она ведет к утрате не только трудоспособности, но вообще какой-либо социальной, физической и интеллектуальной активности [7].

Клиническая картина ишемических инсультов многообразна и чаще всего зависит от многих факторов, среди которых можно выделить объемы и локализацию ишемических поражений, количество очагов инфаркта мозга, а также супра- и субтенториальную локализацию инсультов. Таким образом, необходимо учитывать каждый из факторов, который приводит к ишемическому инсульту, чтобы снизить риск возникновения повторных инфарктов мозга, а также своевременно выбрать правильную тактику лечения.

Цель

Изучить влияние супра- и субтенториальной локализации инфарктов мозга на клиническую оценку тяжести ИИ.

Материалы и методы исследования

Всем больным проведено клинико-неврологическое обследование, КТ ГМ при поступлении и в динамике через 6 месяцев после перенесенного ИИ.

Для объективизации тяжести состояния больного, выраженности очагового неврологического дефицита, динамики клинических показателей нами использовались шкала Оргогозо (J. Orgogozo, 1986) с диапазоном значений от 0 до 100 баллов, шкала инсульта Национального института здоровья (NIHSS) (Brott, 1989г.) с диапазоном значений от 0 до 31 балла.

Для объективизации динамики симптомов и функциональных нарушений, для оценки эффективности реабилитационных мероприятий мы использовали модифицированную шкалу Ранкин (mRS) (Rankin J., 1957) и индекс Бартел (ИБ) (Dorothea Barthel, 1955).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программ «Statistica 6.1», «Excel 2003». Статистически значимыми считались различия при уровне вероятности более 95% (p

Очаговые изменения белого вещества головного мозга. МРТ диагностика

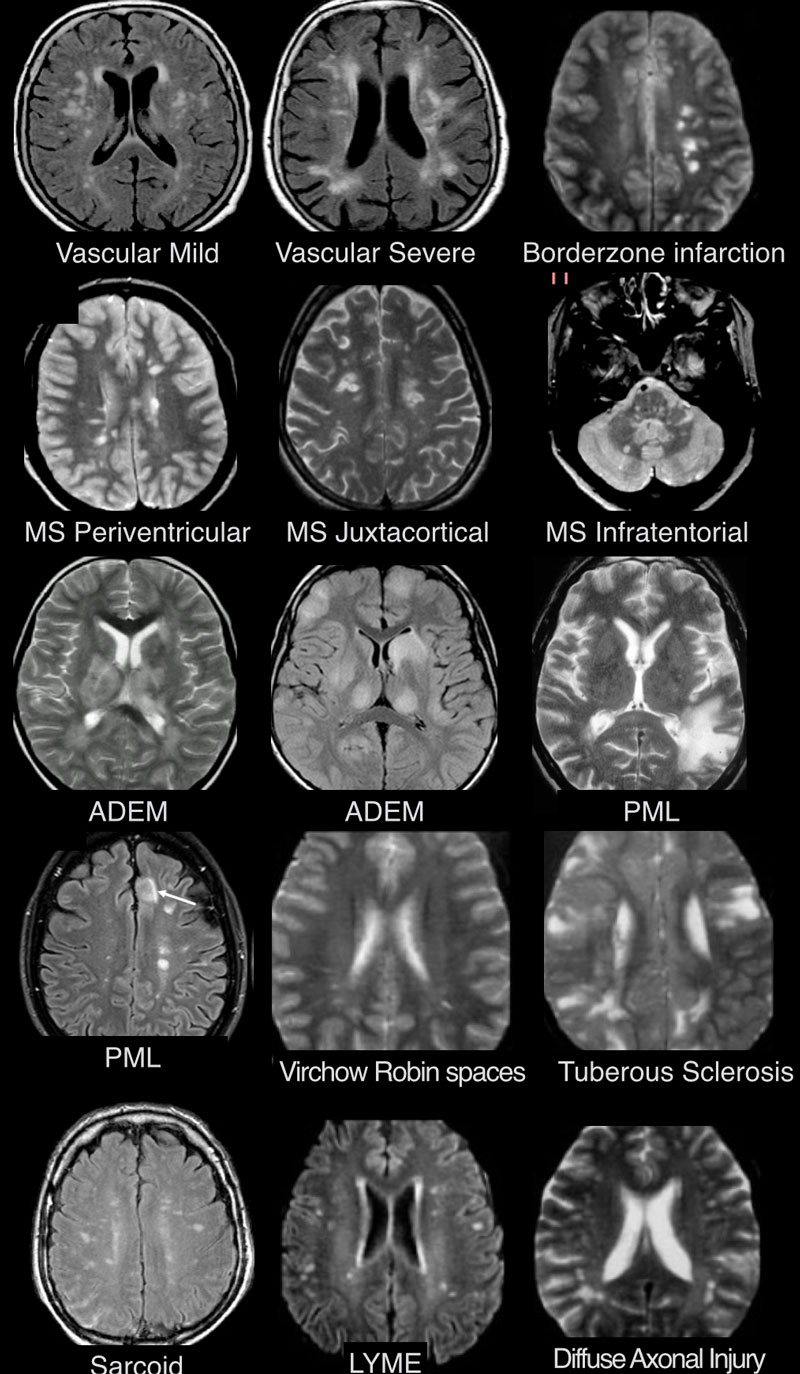

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА

Дифференциально-диагностический ряд заболеваний белого вещества является очень длинным. Выявленные с помощью МРТ очаги могут отражать нормальные возрастные изменения, но большинство очагов в белом веществе возникают в течение жизни и в результате гипоксии и ишемии.

Сделать МРТ головного мозга в Санкт-Петербурге

Рассеянный склероз считается самым распространенным воспалительным заболеванием, которое характеризуется поражением белого вещества головного мозга. Наиболее частыми вирусными заболеваниями, приводящими к возникновению похожих очагов, являются прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия и герпесвирусная инфекция. Они характеризуются симметричными патологическими участками, которые нужно дифференцировать с интоксикациями.

Сложность дифференциальной диагностики обусловливает в ряде случаев необходимость дополнительной консультации с нейрорадиологом с целью получения второго мнения.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ ВОЗНИКАЮТ ОЧАГИ В БЕЛОМ ВЕЩЕСТВЕ?

Очаговые изменения сосудистого генеза

Воспалительные заболевания

Заболевания инфекционной природы

Интоксикации и метаболические расстройства

Травматические процессы

Врожденные заболевания

Могут наблюдаться в норме

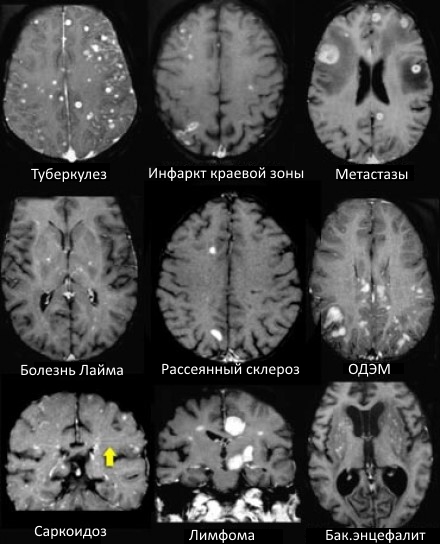

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА: МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

На изображениях определяются множественные точечные и «пятнистые» очаги. Некоторые из них будут рассмотрены более детально.

Инфаркты по типу водораздела

Острий диссеминированный энцефаломиелит (ОДЭМ)

Саркоидоз головного мозга

Прогрессирующая мультфокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МНОЖЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВ, УСИЛИВАЮЩИХСЯ ПРИ КОНТРАСТИРОВАНИИ

На МР-томограммах продемонстрированы множественные патологические зоны, накапливающие контрастное вещество. Некоторые из них описаны далее подробнее.

Инфаркт по типу водораздела

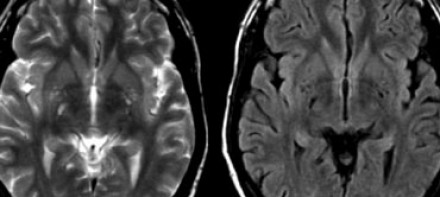

ПЕРИВАСКУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ВИРХОВА-РОБИНА

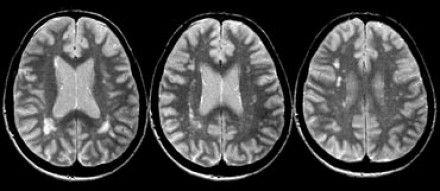

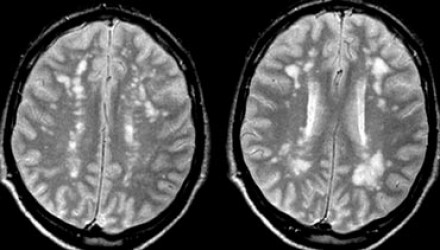

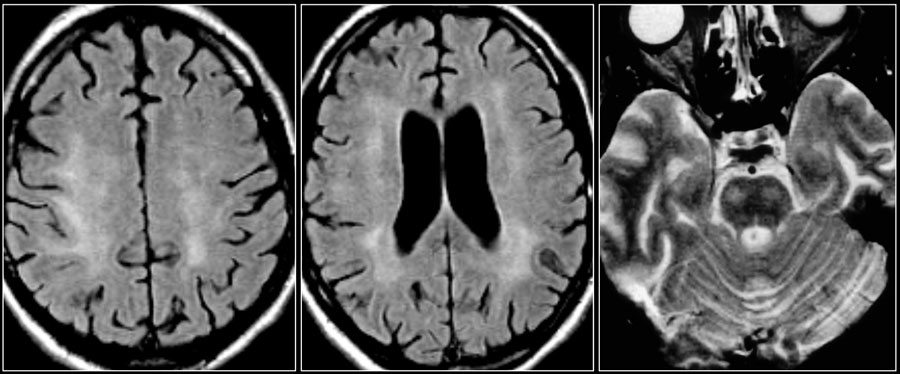

Слева на Т2-взвешенной томограмме видны множественные очаги высокой интенсивности в области базальных ганглиев. Справа в режиме FLAIR сигнал от них подавляется, и они выглядят темными. На всех остальных последовательностях они характеризуются такими же характеристиками сигнала, как ликвор (в частности, гипоинтенсивным сигналом на Т1 ВИ). Такая интенсивность сигнала в сочетании с локализацией описанного процесса являются типичными признаками пространств Вирхова-Робина (они же криблюры).

Пространства Вирхова-Робина окружают пенетрирующие лептоменингеальные сосуды, содержат ликвор. Их типичной локализацией считается область базальных ганглиев, характерно также расположение вблизи передней комиссуры и в центре мозгового ствола. На МРТ сигнал от пространств Вирхова-Робина на всех последовательностях аналогичен сигналу от ликвора. В режиме FLAIR и на томограммах, взвешенных по протонной плотности, они дают гипоинтенсивный сигнал в отличие от очагов иного характера. Пространства Вирхова-Робина имеют небольшие размеры, за исключением передней комиссуры, где периваскулярные пространства могут быть больше.

На МР-томограмме можно обнаружить как расширенные периваскулярные пространства Вирхова-Робина, так и диффузные гиперинтенсивные участки в белом веществе. Данная МР-томограмма превосходно иллюстрирует различия между пространствами Вирхова-Робина и поражениями белого вещества. В данном случае изменения выражены в значительной степени; для их описания иногда используется термин «ситовидное состояние» (etat crible). Пространства Вирхова-Робина увеличиваются с возрастом, а также при гипертонической болезни в результате атрофического процесса в окружающей ткани мозга.

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА НА МРТ

К ожидаемым возрастным изменениям относятся:

Перивентрикулярные «шапочки» представляют собой области, дающие гиперинтенсивный сигнал, расположенные вокруг передних и задних рогов боковых желудочков, обусловленные побледнением миелина и расширением периваскулярных пространств. Перивентрикулярные «полосы» или «ободки» это тонкие участки линейной формы, расположенные параллельно телам боковых желудочков, обусловленные субэпендимальным глиозом.

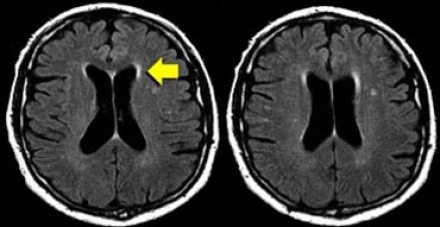

На магнитно-резонансных томограммах продемонстрирована нормальная возрастная картина: расширение борозд, перивентрикулярные «шапочки» (желтая стрелка), «полосы» и точечные очажки в глубоком белом веществе.

Клиническое значение возрастных изменений мозга недостаточно хорошо освещено. Тем не менее, имеется связь между очагами и некоторыми факторами риска возникновения цереброваскулярных расстройств. Одним из самых значительных факторов риска является гипертония, особенно, у пожилых людей.

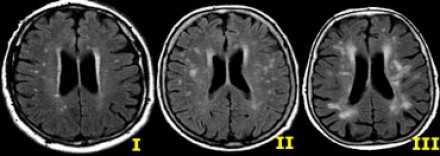

Степень вовлечения белого вещества в соответствии со шкалой Fazekas:

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ НА МРТ

Очаговые изменения белого вещества сосудистого генеза — самая частая МРТ-находка у пациентов пожилого возраста. Они возникают в связи с нарушениями циркуляции крови по мелким сосудам, что является причиной хронических гипоксических/дистрофических процессов в мозговой ткани.

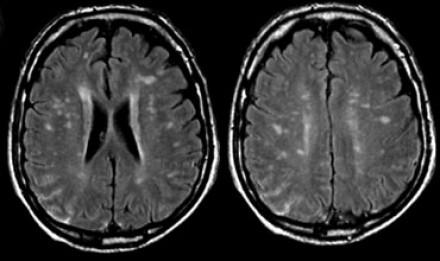

На серии МР-томограмм: множественные гиперинтенсивные участки в белом веществе головного мозга у пациента, страдающего гипертонической болезнью.

На МР-томограммах, представленных выше, визуализируются нарушения МР-сигнала в глубоких отделах больших полушарий. Важно отметить, что они не являются юкставентрикулярными, юкстакортикальными и не локализуются в области мозолистого тела. В отличие от рассеянного склероза, они не затрагивают желудочки мозга или кору. Учитывая, что вероятность развития гипоксически-ишемических поражений априори выше, можно сделать заключение о том, что представленные очаги, вероятнее, имеют сосудистое происхождение.

Только при наличии клинической симптоматики, непосредственно указывающей на воспалительное, инфекционное или иное заболевание, а также токсическую энцефалопатию, становится возможным рассматривать очаговые изменения белого вещества в связи с этими состояниями. Подозрение на рассеянный склероз у пациента с подобными нарушениями на МРТ, но без клинических признаков, признается необоснованным.

На представленных МР-томограммах патологических участков в спинном мозге не выявлено. У пациентов, страдающих васкулитами или ишемическими заболеваниями, спинной мозг обычно не изменен, в то время как у пациентов с рассеянным склерозом в более чем 90% случаев обнаруживаются патологические нарушения в спинном мозге. Если дифференциальная диагностика очагов сосудистого характера и рассеянного склероза затруднительна, например, у пожилых пациентов с подозрением на РС, может быть полезна МРТ спинного мозга.

Вернемся снова к первому случаю: на МР-томограммах выявлены очаговые изменения, и сейчас они гораздо более очевидны. Имеет место распространенное вовлечение глубоких отделов полушарий, однако дугообразные волокна и мозолистое тело остаются интактными. Нарушения ишемического характера в белом веществе могут проявляться как лакунарные инфаркты, инфаркты пограничной зоны или диффузные гиперинтенсивные зоны в глубоком белом веществе.

Лакунарные инфаркты возникают в результате склероза артериол или мелких пенетерирующих медуллярных артерий. Инфаркты пограничной зоны возникают в результате атеросклероза более крупных сосудов, например, при каротидной обструкции или вследствие гипоперфузии.

Структурные нарушения артерий головного мозга по типу атеросклероза наблюдаются у 50% пациентов старше 50 лет. Они также могут обнаруживаться и у пациентов с нормальным артериальным давлением, однако более характерны для гипертоников.

САРКОИДОЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

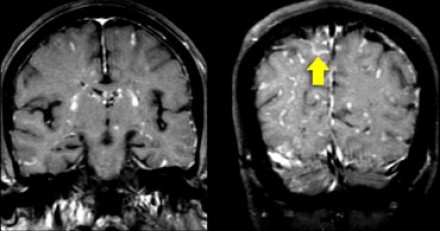

Распределение патологических участков на представленных МР-томограммах крайне напоминает рассеянный склероз. Помимо вовлечения глубокого белого вещества визуализируются юкстакортикальные очаги и даже «пальцы Доусона». В итоге было сделано заключение о саркоидозе. Саркоидоз не зря называют «великим имитатором», т. к. он превосходит даже нейросифилис по способности симулировать проявления других заболеваний.

На Т1 взвешенных томограммах с контрастным усилением препаратами гадолиния, выполненных этому же пациенту, что и в предыдущем случае, визуализируются точечные участки накопления контраста в базальных ядрах. Подобные участки наблюдаются при саркоидозе, а также могут быть обнаружены при системной красной волчанке и других васкулитах. Типичным для саркоидоза в этом случае считается лептоменингеальное контрастное усиление (желтая стрелка), которое происходит в результате гранулематозного воспаления мягкой и паутинной оболочки.

Еще одним типичным проявлением в этом же случае является линейное контрастное усиление (желтая стрелка). Оно возникает в результате воспаления вокруг пространств Вирхова-Робина, а также считается одной из форм лептоменингеального контрастного усиления. Таким образом объясняется, почему при саркоидозе патологические зоны имеют схожее распределение с рассеянным склерозом: в пространствах Вирхова-Робина проходят мелкие пенетрирующие вены, которые поражаются при РС.

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (БОРРЕЛИОЗ)

На фотографии справа: типичный вид сыпи на коже, возникающей при укусе клеща (слева) — переносчика спирохет.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, вызывают спирохеты (Borrelia Burgdorferi), переносчиком инфекции являются клещи, заражение происходит трансмиссивным путем (при присасывании клеща). В первую очередь при боррелиозе на возникает кожная сыпь. Через несколько месяцев спирохеты могут инфицировать ЦНС, в результате чего появляются патологические участки в белом веществе, напоминающие таковые при рассеянном склерозе. Клинически болезнь Лайма проявляется острой симптоматикой со стороны ЦНС (в том числе, парезами и параличами), а в некоторых случаях может возникать поперечный миелит.

Ключевой признак болезни Лайма — это наличие мелких очажков размером 2-3 мм, симулирующих картину рассеянного склероза, у пациента с кожной сыпью и гриппоподобным синдромом. К другим признакам относится гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга и контрастное усиление седьмой пары черепно-мозговых нервов (корневая входная зона).

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПРИЕМОМ НАТАЛИЗУМАБА

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) является демиелинизирующим заболеванием, обусловленным вирусом Джона Каннингема у пациентов с иммунодефицитом. Натализумаб представляет собой препарат моноклоанальных антител к интегрину альфа-4, одобренный для лечения рассеянного склероза, т. к. он оказывает положительный эффект клинически и при МРТ исследованиях.

Относительно редкий, но в то же время серьезный побочный эффект приема этого препарата — повышение риска развития ПМЛ. Диагноз ПМЛ основывается на клинических проявлениях, обнаружении ДНК вируса в ЦНС (в частности, в цереброспинальной жидкости), и на данных методов визуализации, в частности, МРТ.

По сравнению с пациентами, у которых ПМЛ обусловлен другими причинами, например, ВИЧ, изменения на МРТ при ПМЛ, связанной с приемом натализумаба, могут быть описаны как однородные и с наличием флюктуации.

Ключевые диагностические признаки при этой форме ПМЛ:

На МРТ видны признаки ПМЛ, обусловленной приемом натализумаба. Изображения любезно предоставлены Bénédicte Quivron, Ла-Лувьер, Бельгия.

Дифференциальная диагностика между прогрессирующим РС и ПМЛ, обусловленной приемом натализумаба, может быть достаточно сложной. Для натализумаб-ассоциированной ПМЛ характерны следующие нарушения:

Дифференциальная диагностика РС и ПМЛ

| Рассеянный склероз | ПМЛ | |

| Форма | Овоидная | Диффузные участки |

| Края | Четко очерченные | Расплывчатые, нечеткие |

| Размер | 3-5 мм | Больше 5 мм |

| Локализация | Перивентрикулярно («пальцы Доусона») | Субкортикальные отделы |

| Объемное воздействие | Присутствует при зонах большого размера | Отсутствует |

| Динамика в течение 1 месяца | Разрешение | Прогрессивное увеличение в размерах |

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Ключевыми изменениями при ВИЧ-инфекции являются атрофия и симметричные перивентрикулярные или более диффузные зоны у пациентов со СПИДом.

Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL)

Данное сосудистое заболевание считается врожденным и характеризуется следующими ключевыми клиническими признаками: мигренью, деменцией; а также отягощенной семейной историей. Характерными диагностическими находками являются субкортикальные лакунарные инфаркты с наличием мелких кистозных очажков и лейкоэнцефалопатии у подростков. Локализация поражения белого вещества в переднем полюсе лобной доли и в наружной капсуле признана высокоспецифичным признаком.

МРТ головного мозга при синдроме CADASIL. Характерное вовлечение височных долей.