Фармацевт или стоматолог что выбрать

Кем быть?

March 2012

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

«А из этой бутылочки мы отпускаем, когда непонятно что в рецепте написано..»

Идея написать этот пост родилась у меня давно, а в этом сообществе я получила триггер, столкнувшись в очередной раз с дискуссией «эх, надо было учиться на фармацевта» vs. «фармацевт это продавец в белом халате». Итак, вся правда об этой профессии, взгляд изнутри.

Чему учат на фармфаке, кроме как читать неразборчивый почерк врачей? Самое смешное, что именно этому там как раз и не учат. Зато в расписании курсов изобилует химия, биология и фармакология. Первый год обучения довольно похож на любой факультет естественных наук и включает в себя вводные курсы по математике, химии, физике, анатомии и физиологии. Потом начинается углубление в органическую химию и фармакологию, а на последних годах обучения преподаются клиническая фармакология и фармакотерапия – или попросту, как и чем лечить определенную болезнь. Кроме этого, учеба изобилует практическими занятиями в лабораториях, где студенты синтезируют аспирин, выделяют ликопен из помидорчика и приготовляют сиропы, мази и ректальные свечи, которыми потом пуляются друг в друга. Учеба достаточно интенсивна и предполагает за собой огромное количество зубрежки, поэтому хорошая память является большим подспорьем. Тем не менее, желательно не только тупо зазубривать дозы и побочные эффекты, но и понимать откуда у чего ноги растут, поскольку рынок лекарств меняется практически на глазах, и постоянно выходят новые препараты, которые нужно будет изучать самостоятельно.

Закончив 3.5 года обучения, студент обязан пройти стажировку в месте, разрешенном минздравом и факультетом. Таким местом могут быть аптеки, больницы или лаборатории в фармпромышленности. Во время стажировки студент не просто ходит на работу, а ведет дневник, где записывает все, чему он учится, и обязан присутствовать на месячных семинарах в университете. После окончания стажировки, если все обязательства выполнены – в руках оказывается вожделенная лицензия, пока временная, которая через некоторое время сменяется постоянной. Что теперь?

Вариантов ровно два: работа или продолжение учебы. Работа провизором в частных аптеках, фармсетях или больничных кассах достаточно хорошо оплачивается, предоставляет удобные часы работы, а главное практически в любое время востребована. Даже сейчас во время кризиса, найти работу в Супер Фарме довольно легко. Тем не менее у этой работы куча минусов, и они тоже нельзя забывать. Во-первых, довольно достает работа по пятницам, дежурства, а в некоторых местах нужно работать и по субботам и по праздникам.

Во-вторых, работа фармацевта это стоячая работа на ногах, которая выматывает здорового человека, а если у вас проблемы с коленями или спиной – заказывайте очередь к ортопеду заранее. Ортопедическая обувь облегчает участь, но не спасает, когда по 7-8 часов проводишь на ногах.

И в-третьих, ИМХО самая главная проблема это клиенты. Работа с людьми, сама по себе работа нервная, а работа с больными людьми и подавно. Если вы думаете о карьере провизора, советую вам прийти в ближайшую к вам аптеку, и постоять недалеко от прилавка часа три. Уверяю вас, что за это время вы станете свидетелем не одного скандала, причем большинство из них будут по вине клиента, который естественно всегда прав. Кроме того, работая в сети, нужно помнить, что клиент имеет право оплатить любую покупку в кассе аптеки, что автоматически превращает вас в кассира. В белом халате, с дипломом и высокой зарплатой, но кассира. Именно отсюда и пошла стигма «продавец в белом халате» и именно поэтому большинство молодых ребят со временем бегут из аптек, несмотря на удобство и высокую зарплату. Потому что никто не рвет задницу 4 года, для того чтобы ругаться с клиентами из-за закончившейся в магазине туалетной бумаги. Все то же самое, только без мероприятий в отделе косметики и туалетной бумаги присутствует и в больничных кассах. Работа в маленьких частных аптеках гораздо приятнее в плане клиентуры, но менее удобна часами (такие аптеки часто работают с перерывом на обед), там можно присесть между клиентами, поэтому меньше усталость. Но найти такую работу тяжелее, и оплата там чаще всего хуже, чем в сетях и больничных кассах.

Кроме здоровья и терпения, эта работа требует очень большой концентрации внимания. Что делает фармацевт, кроме того что выдает вам то что написано в рецепте? Он проверяет, что все данные на рецепте имеют отношение к пациенту и к его болезни, сверяет дозу, проверяет, что пациент не чувствителен к лекарству, и не принимает других лекарств, которые могут вызвать нежелательные эффекты или помешать лечению. По идее все эти проверки должен делать врач, но к сожалению, на практике провизор часто является не только последним, но и единственным подтверждением того, что лечение подобрано верно. Это огромная ответственность, и поверьте мне, что она по плечу не каждому. Врачебных ошибок очень много, встречаются они слишком часто, и предотвращаются именно внимательными «продавцами» в белых халатах. Я действительно не желаю никому, чтобы ему попался провизор, который только открывает ящички и автоматом выдает то, что доктор прописал.

Работая в аптеке, я столкнулась с тем, что многие пациенты, вместо того, чтобы идти к врачу со своими болячками, часто идут в аптеку, в надежде, что там их вылечат. Иногда бывает, что и такое возможно. Мы не имеем права диагностировать и прописывать лекарства, но мы можем посоветовать, что и когда можно есть человеку страдающему от мигреней, как вести себя, когда у ребенка температрура, и что делать при ожоге. А даже если и нет, знания и опыт специалиста, часто помогают распознать опасные симптомы и ненавязчиво отправить пациента к врачу. Консультации фармацевта это известная практика, которая издавна велась в частных аптеках, и только недавно, неофициально начала появлятся в сетях и больничных кассах. Для лучшего будущего и пациентов и своих коллег, я надеюсь что этот аспект нашей работы будет только расширятся.

Что еще можно делать с первой степенью B.Pharm? Вариант работы фармацевтом в больнице гораздо удобнее в плане часов (обычно стандартные часы работы с 8:00 до 16:00) и клиентов (аптека в больнице поставляет лекарства в больничные отделения по запросу медперсонала). Работа в больничных аптеках, также подразумевает под собой работу руками, поскольку тут в отличие от аптеки в каньене, лекарства чаще всего приготовляют на месте. Должность фармацевта в больнице имеет два минуса: относительно низкая зарплата и довольно неприятная работа с химиотерапией. Можно податься в промышленность, но нужно учесть, что зарплаты там намного ниже, и чаще предпочитают брать людей с опытом работы в лабораториях, то есть как минимум со второй степенью. Регуляция « רישום » это еще один вариант, о котором стоит подумать тем, кто не хочет стоять за прилавком или работать в лаборатории.

Для тех, кто хочет продолжить учебу, существует несколько опций. Вариант остаться на родном факультете и продолжить учебу на клинического фармацевта (Pharm.D) всегда считался очень престижным. Диплом клинического фармацевта позволяет вам работать в больнице лечащим персоналом и наравне с врачами участвовать в процессе диагностики и лечения. К слову будет сказано, что в США все фармацевты имеют степень доктора с правом работать в клинике. В Израиле это пока еще относительно новая колея, и востребованость клинических фармацевтов под вопросом. Те кто закончил клинический факультет, на данный момент работают в больницах или в минздраве, имея удобные часы работы, престижные должности, и среднего уровня зарплаты.

Есть вариант продолжить учебу и пойти в сторону научных исследований (M.Sc, PhD) – тут нет никакого отличия от других естественных наук, с той лишь разницей, что всегда есть возможность подрабатывать провизором в сетях, имея неплохой для студента заработок. Востребованость после учебы – опять же, точно такая же как и у химиков/биологов. На мой взгляд, лицензия фармацевта шансы найти работу научному работнику не увеличивает, как впрочем и зарплату. И, конечно же, есть и те, кто уходит в сторону бизнеса или администрации медицинских учреждений, MBA или MHA.

Итак, подытожим: если у вас лежит сердце к естественным наукам, вас не пугает интенсивная учеба и зубрежка, а так же вы хотите отбарабанить первую степень и достойно обеспечивать себя в будущем – подумайте, насколько вы спокойны и сосредоточены, и способны работать с клиентами в условиях стресса. Если вам все подходит – можете смело поступать на фармацевтический факультет. Если же, закончив учебу, со временем вы поймете, что это не про вас, альтернативные пути отхода тоже имеются.

Фармацевт или стоматолог что выбрать

В настоящее время стоматология – одна из самых быстро развивающихся отраслей медицины. Сейчас врачи в стоматологической клинике занимаются не только удалением и лечением, но и выполняют различные операции, спасают сложные зубы от удаления, дарят пациентам белоснежную улыбку и другое. Поэтому количество специализаций в стоматологии увеличивается, а профессиональные навыки каждого врача расширяются.

Таблица: как понять, к кому обратиться

| Что беспокоит? | К какому стоматологу обращаться |

| Кровоточат десна / Чувствительность зубов | Гигиенист или пародонтолог |

| Отсутствуют зубы | Ортопед |

| Есть искривленные зубы / Неправильный прикус | Ортодонт |

| Болит зуб / Откололась стенка / Есть кариес | Терапевт |

| Болезненно прорезывается зуб мудрости / Появился отек со стороны щеки | Хирург |

Все стоматологи проводят осмотр, консультацию, составляют план лечения и занимаются тщательной диагностикой всей полости рта. В современной стоматологии ценится комплексный подход к каждой клинической ситуации с учетом всех индивидуальных особенностей организма пациента.

Стоматолог-терапевт

Основная сфера деятельности данного врача: лечение, профилактика кариеса и его осложнений. Какие манипуляции выполняет:

Терапевт также проводит тщательный осмотр и может направлять пациента к смежным специалистам, если заметит какую-то патологию.

Стоматолог-гигиенист

Стоматолог-гигиенист имеет среднее профессиональное медицинское образование. Обязательное условие для работы гигиениста – это успешно пройденное направление «Стоматология профилактическая». Что делает стоматолог-гигиенист:

Если кратко, основное направление работы гигиениста стоматологического: снятие зубных отложений (камней, налета). Важно посещать гигиениста каждые полгода для поддержания здоровья ротовой полости.

Стоматолог-хирург

Многие считают, что хирурги занимаются только удалением зубов. Но это не так, их сфера деятельности гораздо больше. Помимо различного удаления стоматолог-хирург проводит зубосохраняющие операции (резекция верхушки корня, удлинение коронковой части и другие). Также хирурги дают направления пациентам в челюстно-лицевой стационар с зубочелюстными аномалиями, новообразованиями, травмами и пр.

Стоматолог-ортопед

В услуги стоматологии входит протезирование зубов. Именно стоматолог-ортопед занимается всеми видами восстановления зубов с помощью ортопедических конструкций. Сюда относятся:

Стоматолог-пародонтолог

Все, что связано с десной и пародонтом относится к деятельности врача-пародонтолога. Чем занимается:

Имплантолог

Имплантацию зубов в Москве осуществляет имплантолог. Когда есть удаленные зубы, их можно восстановить с помощью установки имплантов. Происходит это в несколько этапов. Начинается с хирургической операции, когда в кость челюсти погружается имплант, а заканчивается через несколько месяцев установкой коронки (ее устанавливает ортопед).

Стоматолог-ортодонт

Ортодонт занимается лечением и профилактикой неправильного прикуса у детей и взрослых, а также исправлением искривленных зубов.

Сфера деятельности обширна:

Детский стоматолог

Лечение, удаление зубов зубов пациентам до 18 лет проводит детский стоматолог. В работе с пациентами маленького возраста первостепенная задача: найти контакт с ребенком и расположить его к лечению, ведь почти все дети со страхом заходят в любой медицинский кабинет. Кроме того, детскому доктору необходимо рассказать родителям ребенка, как осуществлять домашнюю гигиену полости рта малышу, какими средствами пользоваться, когда происходит физиологическая смена зубов и прочее.

Поддерживать стоматологическое здоровье с самого раннего возраста необходимо для нормального формирования зубочелюстной системы.

Челюстно-лицевой хирург

Занимается различными операциями на челюстях, лице и шеи:

Чаще всего к челюстно-лицевому хирургу приходят пациенты после направления от другого врача.

Гнатолог

О данном враче слышали не все, это неспроста. Данная профессия очень редкая.

Данный специалист занимается патологиями височно-нижнечелюстного сустава. Если пациента беспокоят щелчки в суставе, боли при открывании рта, стираемость зубов, дискомфорт в суставе при жевании, то необходимо обратиться к гнатологу для устранения патологии.

Спасибо за Вашу статью, узнала много нового. В жизни никогда не беспокоили зубы, поэтому и не было нужды разбираться в направлениях стоматологии. И вот ситуации изменилась, появились первые звоночки зубного нездоровья, приходится разбираться. Для начала пойду в свою городскую бесплатную стоматологии, потом возможно обращусь в частную клинику. Спасибо за разъяснения

Здравствуйте, Павла! Мы рады, что Вы нашли полезную для себя информацию. Приглашаем Вас на прием к нашим специалистам, если Вам необходима стоматологическая помощь.

Оставьте свой комментарий Отменить ответ

Рекомендуем прочитать

Причины возникновения диастемы у взрослых Содержание: Диастема зубов у взрослых Почему стоит убрать диастему Причины возникновения диастемы Виды диастемы и диагностика Профилактика диастемы Совет врача Ответы на вопросы Диастема зубов — это распространенный стоматологический дефект, […]

Хотите получить максимально полную информацию о наших услугах и сервисе от пациентов?

Изучите мнение о нас на независимых авторитетных интернет-ресурсах

Подписывайтесь на наши аккаунты, следите за выгодными предложениями и задавайте вопросы.

Мы всегда рады новым знакомствам!

Эстетическая стоматология в SDent дарит уникальную возможность сделать вашу улыбку голливудской быстро и без особых усилий. Если вас беспокоят имеющиеся дефекты зубной эмали, то, обратившись в нашу компанию, вы сможете легко и навсегда от них избавиться. Современные технологии позволяют делать это быстро, безболезненно и с высокой эффективностью. В нашем центре эстетической стоматологии вы сможете получить подробную консультацию, профессиональную помощь и, конечно, советы по дальнейшему уходу за зубами.

Клиника эстетической стоматологии SDent – это суперсовременный стоматологический центр в Москве, предоставляющий профессиональные услуги по всем направлениям. Мы выполняем терапевтическое и хирургическое лечение, протезирование и имплантацию зубов под ключ, исправление прикуса, пародонтологическое лечение, профессиональную чистку и отбеливание. Наши услуги включают в себя консультации специалистов разного профиля и проведение диагностики на оборудовании последнего поколения. Мы используем самые передовые достижения современной стоматологии и новейшие западные разработки в разных областях. Помимо технического оснащения, уделяем особое внимание созданию комфортной и располагающей обстановке в нашей клинике.

Лечебный или Стоматология??

Господа, назрел интересный вопрос о выборе будущей профессии.

В данный момент, заканчиваю мед. колледж, фельдшер-акушер. В самой медицине, очень даже нравится, тот багаж знаний и опыта общения с хорошими людьми ( иногда с плохими), думаю очень даже пригодится, т. е сама медицина мне очень даже интересна.

Но вот назрел вопрос о поступлении в вуз и собственно, выборе факультета.

Больше всего приглянулись Лечебное дело и Стоматология (фармация на крайний)

#Лечебное: Постоянная востребованность; возможно, сама работа разнообразнее и интереснее; огромная ответственность; большая нагрузка, недостаток личного времени; огромное количество документации;

вроде-как высокая заработная плата.

#Стоматология: Постоянная востребованность; Ответственности чутка меньше;

Однообразность работы (зубы-рот); довольно высокая заработная плата; И да, лечебники, не очень хорошо относятся к стоматологам.

Да и какая профессия, более востребована в Европе?

Все о медицине

6.2K постов 30.8K подписчиков

Правила сообщества

1)Не оскорбляйте друг друга

2) Ув. коллеги, при возникновении спора относитесь с уважением

3) спрашивая совета и рекомендации готовьтесь к тому что вы получите критику в свой адрес (интернет, пикабу в частности, не является медицинским сайтом).

Эх. Порой жалею, что не пошел в медвуз (до тех пор пока не вижу зарплаты и условия работы), но я всегда увлекался математикой, а не биологией и химией.

Но я бы пошел на лечебное дело. Стоматология у меня с медициной не ассоциируется совершенно. Если бы выбрал мед, то смотрел бы в сторону хирургии или реаниматологии.

P. S. Если смотрите на другую страну, то учиться нужно именно там. Это мне математику пофиг – ни сертификатов, ни лицензий не нужно. А вот чтобы с российским образованием стать медиком за пределами России — это крайне сложно, проще сразу там учиться.

Стоматология 100% а лучше протезирование и не в гос клинике.

знаю хорошего стоматолога.

он в курсе всех технологий, материалов, ходит на семинары всякие.

там наполовину технология, а не медицина

при этом нужно иметь большое умение работать руками.

Не все стоматологи получают миллионы, если у вас есть связи, чтоб вас в частную хорошую клинику устроили, то да. Но если жто госка, где поток огромный, где не весь инструментарий должен быть и пахать как лошадь в таких условиях. даже в госку чтоб устроиться некоторые взятку платят.

А если нет ни денег, ни свзяей очень трудно пахать.

Зачем тебе лечебное дело? Наши врачи сейчас вешаются и от объемов работы и от объемов писанины. Плюсом не всегда адекватные пациенты, строчащие жалобы направо и налево. И ОМС, тоже веселит. Если только в диагносты. УЗИ, МРТ, эндоскописты. В хорошее место попасть шансов мало, а на государство вламывать- так себе удовольствие за две копейки.

Фармация. Мне легко на лечебном, но на фармации было бы ещё легче. И работать тоже. Хотя бы не чувствовал бы себя бесправным холопом. Плюсы. Хорошая ЗП и возможность учиться на заочке.

Я дурак, что пошёл, но я плыл по течению. Не бери с меня пример.

Зубодером, без вариантов.

Я за стоматологию. И ничего там не однообразно. Взять тех же ортодонтов, там такие случаи есть, ух. Денежно и непыльно.

А вообще я за ту сферу, куда тянет, где Вам лично интересно.

Медицинское образование в 3D. Просто фантастика!

Эта технология заменит учебники и поможет лучше освоить материал.

Об одном средневековом враче с купленным дипломом

Автор: Ксения Чепикова.

Фальшивые дипломы, купленные диссертации – сегодня иногда звучат скандальные новости с разоблачениями какого-нибудь американского спортсмена, итальянского политика, южно-корейского искусствоведа, российского чиновника или даже немецкого министра. А как с этим обстояли дела в далеком прошлом?

Подделывать и покупать академические степени начали, вероятно, со времен появления первых университетов. Соображения престижа, лучшие карьерные шансы, хороший заработок, возможности социального взлета – мотивация у владельцев фальшивых документов могла быть самой разной. Впрочем, сами университеты не отставали: так, между 1226 и 1234 годами руководство Болонского университета в погоне за престижем сфабриковало свидетельство об учреждении своего учебного заведения еще императором Феодосием II в 423 году! Но сегодня расскажу о другом случае.

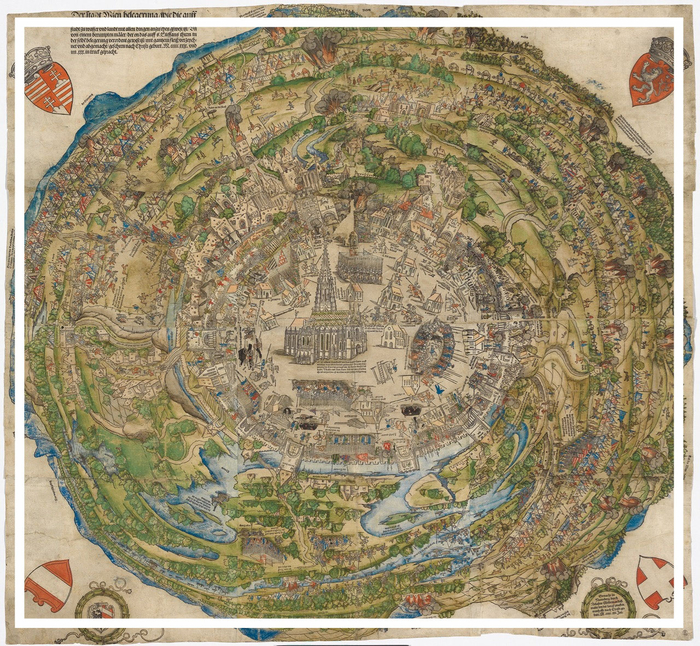

Круговая карта Вены (Мельдеманн, 1530 год)

В поисках этих самых актов в университетских архивах нашли Promotionsurkunde (свидетельство о присвоении докторской степени) Александру из Шотландии, якобы выданное Римским университетом в 1486 году после обучения медицине у профессора Коронатуса де Планки и успешного экзамена. На оборотной стороне этого документа оказалась еще одна интересная пометка: данное свидетельство, предоставленное указанным Александром, является фальшивым.

А произошло вот что. В сентябре 1498 года ректору поступило прошение от городского совета Вены о проверке квалификации недавно появившегося в городе доктора Александра из Шотландии. Он навлек на себя подозрения властей тем, что бОльшая часть многочисленных пациентов, привлеченных громким титулом «врача из университета» и докторской степенью, его лечения, к сожалению, не пережила.

Обращение к университетскому руководству в данном случае соответствовало правовым нормам времени: университет был самостоятельным субъектом права, осуществлявшим над своими членами законодательную, исполнительную и судебную власть. С собственным судом и собственной тюрьмой. В архивах медицинского факультета сохранилась довольно подробная информация о проведенном расследовании.

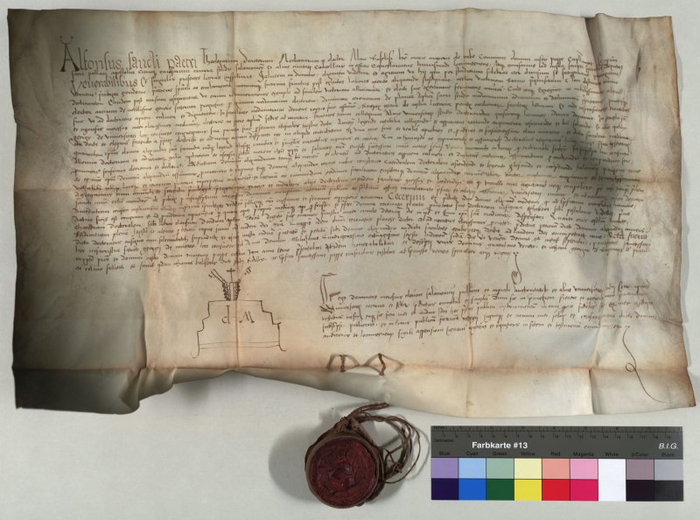

Архив университета Вены

13 сентября совет факультета пригласил доктора Александра для беседы. Проверка выписанных им рецептов показала необразованность и некомпетентность – он даже названия ингредиентов не мог правильно написать: «camemila» вместо «camomilla» (ромашка), «colockquinta» вместо «coloquinda» (колоцинт). Не говоря уже о составе рекомендованных им «лекарств».

На требование ректора показать документ, удостоверяющий квалификацию, Александр пустился в путаные объяснения, что его докторская грамота по каким-то причинам находится сейчас не в Вене, и что ему нужно хотя бы 10 дней, чтобы ее доставили в город. В течение этого срока он несколько раз пытался замять дело, сочиняя различные отговорки. Наконец, 22 сентября он принес требуемое декану. Тому показалось странным, что Александр, передавая ему грамоту, вдруг начал неудержимо краснеть. Присмотревшись хорошенько, он понял, что свидетельство фальшивое. Под язвительные смешки факультетского совета оставалось лишь резюмировать: «Что тут долго говорить? Какой врач, такой и документ».

Современные исследователи установили, что в 1480-х годах в Римском университете действительно имелся профессор Коронатус де Планка, но не на медицинском факультете – он преподавал римское право. Что касается других указанных в грамоте преподавателей, у которых якобы обучался Александр, то историки выяснили, что в Риме таких не было.

Печать медицинского факультета Венского университета с 1408 года

В материалах дела не сообщается, где Александр из Шотландии учился медицине – а ведь что-то он все-таки знал и умел, пусть даже на примитивном уровне – и как смог выдавать себя за врача, не вызывая подозрения у пациентов. Остается загадкой, что привело его из Шотландии в Вену, и куда он подевался после того несчастливого для него летнего семестра 1498 года. Но, несомненно, он был не единственным, кто колесил по Европе с поддельной академической степенью.

А ещё вы можете поддержать Кота рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

Подробный список пришедших донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Ушлые греческие врачи

В Греции антиваксеры давали взятки врачам в размере 400 евро, чтобы им ставили физраствор вместо вакцины. А врачи вместо физраствора ставили вакцину

Обтрясти каждого на 400 евро, выполнить свой долг и поржать. Аплодируем стоя

https://www.dsnews.ua/world/tisyachi-grekiv-pidkupovuvali-li.

Ответ на пост «Грустно»

Ответ на пост «Грустно»

Грустно

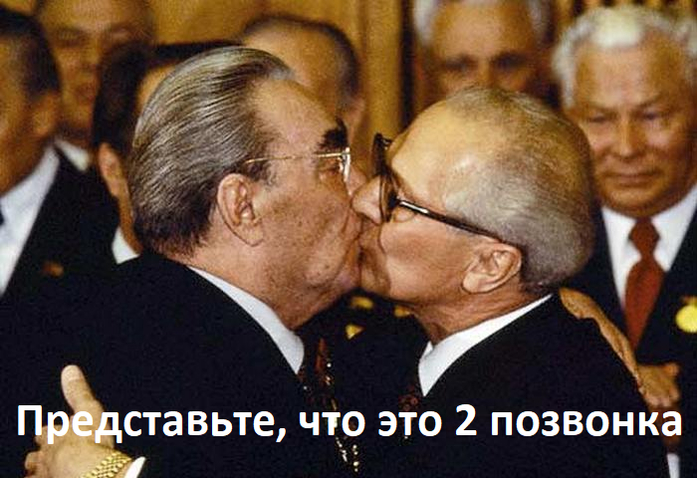

Целующиеся позвонки. Одна из причин боли в спине, про которую мало кто знает. Нейромемоблог

Сегодня нам предстоит ответить на сложные вопросы:

1. Могут ли позвонки целоваться?

2. Всегда ли это по любви?

3. Почему из-за этого болит спина?

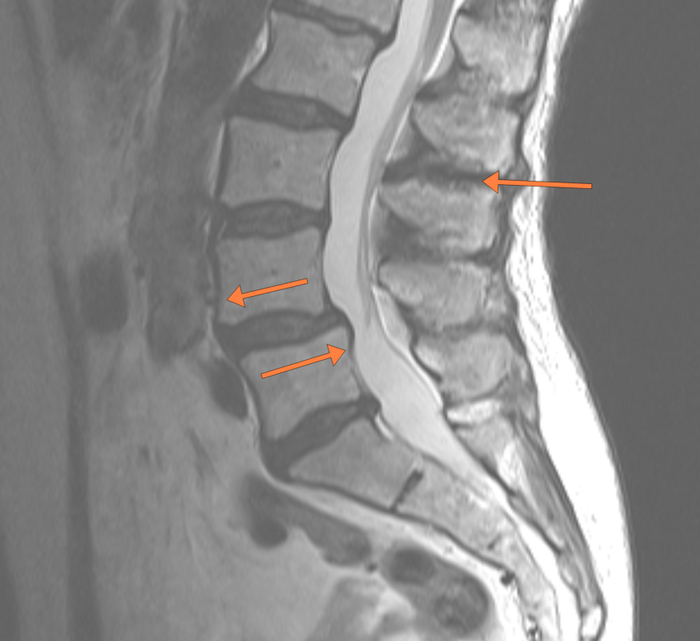

Шуточки и клинический пример моей пациентки с МРТ прилагаются.

Эту болезнь часто называют «болезнь поцелуев позвоночника» или «болезнь Баструпа» и суть её сводиться к тому, что один позвонок избыточно давит на другой.

Формируется тесный контакт и этот участок воспаляется. Так как очень мало врачей знают про такую патологию, часто она остается недиагностированной. Отсутствие лечения приводит даже к формированию ложного сустава между отростками позвонка.

Часто данная проблема формируется уже на фоне чего-либо: грыжи диска, спондилолистеза, спондилеза, нарушений осанки, профессиональной деятельности.

Симптомы: боль по центру спины, вдоль позвоночника (не справа или слева).

Боль усиливается при разгибании, вставании со стула и уменьшается при сгибании.

Могут быть сопутствующие симптомы со стороны ног при развитии стеноза позвоночного канала. Например такие.

Диагностика: клиническая, при осмотре врачом + методы визуализации. Рентгенография, КТ и самый чувствительный метод – МРТ.

Локальное введение кортикостероидов под навигацией. Я делаю под УЗИ. Грубо говоря это прицельный укол в место воспаления.

Индивидуальный подбор упражнений.

При неэффективности хирургическое лечение: остеотомия, фиксация сегмента.

Стаж безуспешного лечения – 2 года.

Сделали свежее МРТ.

Вообще чаще всего прогноз благоприятный.

Болезнь Бааструпа недооценивается и часто пропускается, что приводит к неправильному лечению. Некоторые исследования предполагают, что болезнь Бааструпа не может быть взаимоисключающей с другими причинами дегенеративного заболевания позвоночника, и одновременно могут сосуществовать несколько патологий. Получается целоваться позвонки могут, но не от любви, а от безысходности.

Теперь про статины

Данный пост носит информацирнный характер, назначать или отменять лечение может только ваш врач, потому что все мы разные и у каждого есть свои особенности. На приёме врачи не всегда успевают рассказать пациенту за 12 минут приёма всю информацию в доступной форме. Это постараюсь сделать я. Будут вопросы, пишите.

Население не только Пикабу, но и всего земного шара стареет и люди стали доживать до старческих болезней, теперь, кстати, их так уже не называют. Основная причина смертности населения в развитых странах это заболевания сердечнососудистой системы, если простым языком инфакрты и инсульты (по этому показателю мы развитая страна). А их основная причина избыточных холестерин.

В настоящее время основной группой препаратов для снижения уровня холестерина являются статины, с которыми в свою очередь связано много мифов.

Но прежде, что же они делают

1. Снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего.

2. Снижают образование эндогенного (внутреннего) холестерина в печени, посредством блокировки фермента

3. Укрепляют холестериновую бляшку, делая её покрышку более устойчивой к повреждениям

4. Имеют плеотропный эффект, т.е. опосредовано влияют на другие системы, например уменьшают воспаление сосудистой стенки

Казалось бы одни плюсы, но пациенты по прежнему отказываются их принимать. И виной мифы

Основные мифы

1. Они вызывают и усиливают диабет

2. Они сажают печень

3. Они разрушают мышцы

4. Их нельзя старикам

Теперь развенчивание

1. Отчасти это правда. Здесь много споров, сами ли статины повышают риски или это закономерное течение заболевания ( сердце и диабет очень связаны). Но даже если статины в какой-то степени повышают риск диабета, то любой приём препаратов проходит под контролем анализов и если сахар стал расти, мы корректируем диету и если нужно назначаем таблетки. А когда диабет уже есть, то тут даже бояться не надо, статины входят в схему комплекса лечения.

2. Это было актуально для первых поколений. В новых препаратах этого нет, а страхи остались. Однако, в стандартах так же остаётся контроль показателей печёночный ферментов. Здесь действует принцип лучше перебздеть. Кстати, эти фермены могут повышаться, все-таки препарат работает через печень, но повышение в 3-4раза выше нормы это нормально и не стоит этого бояться.

3. Также наследство первых поколений. Сейчас это очень редкий побочных эффект. Но врачи так же должны спрашивать своих подопечных о новых болях в мышцах. Принцип тот же, лучше перебздеть.

4. Отчасти это правда. Но смотря кого считать стариками, многие 80 летние бабульки и дедульки поднимаются на 5 этаж почти без одышки. В медицине есть понятие хрупкий пациент или старческая астения, характеризуется такое состояние здоровья, если пациент набирает 3 и более из 5 пунктов 1) потеря веса, 2)

снижение силы кисти руки 3) общая слабость и повышенная утомляемость, 4) медлительность 5) снижение физической активности.

Так что старость это не цифра в паспорте

Теперь, что касается дозы. Это нужно запомнить, если уже есть клинические проявления маленькие дозы не работают! Все рекомендации пишут, что пациенты с повышенным холестерином должны принимать максимально переносимые дозы, иначе бесполезно. Холестерин на фоне приёма препаратов должен достигнуть целевых значений! Не просто пить для галочки, а под контролем анализов и с достижением нужного эффекта. Если на максимальных дозах эффект не достигнут, подключают дополнительные препараты, не заменяют, а подключают.

Итоги:

1. Статины безопасны в любой дозировке

2. Статины продлевают жизнь

3. Статины снижают риск смерти от инфаркта или инсульта

4. Низкие дозы статинов остались в прошлом

5. Чтобы сработали 2 и 3 пункты нужно достичь целевых показателей.

5. Любое лечение требует контроля

Ответ на пост «Эргоферон, анаферон и прочие фуфломицины. Как нас обманывают.»

Учусь в медунивере, кафедра инфекционных болезней, тема «Грипп, ОРВИ». Прислали нам лекцию по которой потом сдавать тест.

А мы потом удивляемся, какие врачи безголовые. Что «вдолбили», то и прописывают. А школа не учит сомневаться в том, что написано в «авторитетных источниках».

Оксфордская вакцина. Совместная борьба Великобритании и России с Covid-19

Раз уж такой популярностью пользуется тема вакцин от коронавируса, то немного просветим народ про ещё одну вакцину, т.н. «Оксфордскую», а в реальности разрабатываемую англо-шведским концерном AstraZeneca при участии учёных из Оксфорда. Эту вакцину преследует череда скандалов, начиная с якобы укравших её формулу русских хакеров, до слухов о жутких побочках. Сама вакцина векторная, как и Спутник V, на базе аденовируса шимпанзе. Неделю назад вышла статья в журнале Ланцет (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PII..) с клиническим отчётом о результатах 3 Фазы клинических испытаний и в ней много интересного. /Особо обращаю внимание, что все опубликованные на сегодняшний день отчёты имеют предварительный характер и их цифры не окончательные./

Во-первых средняя эффективность вакцины всего 70%, что на 20% ниже чем у конкурентов. Но связано это с особенностями испытаний. Так в ходе третьей фазы была изменена методика подсчёта концетрации вакцины и выяснилось, что на 1-2 стадиях фактическая концентрация была ниже теоретической вдвое. Британский регулятор, узнав об этом, разрешил вводить половинную дозу вакцины. Но после этого было выявлено снижение числа побочных эффектов. На это регулятор дал рекомендацию вводить далее полную дозу. Причём эффективность малой дозы оказалась выше (порядка 90%), чем полной (около 60%). Из-за этого средняя иммунизация у вакцины оказалась ниже, но последующие испытания позволят уточнить показатель.

Во-вторых у вакцины есть ряд случаев нежелательных побочных действий (как и у всех вакцин). Так в сентябре испытания вакцины были вообще приостановлены из-за возникновения у одного из испытуемых воспаления спинного мозга. Связь между вакциной и воспалением установить пока не удалось, тем не менее данные об этом случае направлены в регуляторы (в том числе американский FDA), которые будут следить за подобными случаями. Тем не менее других серьёзных побочек в значимых количествах зафиксировано не было. В ходе клинических испытаний вакцины не было зафиксировано госпитализаций или случаев течения COVID-19 с осложнениями.

В общем вакцина рабочая. ЕС ещё летом снял ряд ограничений для AstraZeneca с целью скорейшего начала производства вакцины, в том числе снял с фирмы ответственность за любые побочные эффекты (https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-ne-b..). Но это даже не самое весёлое. Примерно в то же время AstraZeneca и российская Р-Фарм заключили соглашение, что будут производить данную вакцину на территории России для реализации, как внутри страны, так и на внешних рынках( https://ria.ru/20200717/1574508543.html ). Ну а 11 декабря (уже после выхода клинического отчёта) AstraZeneca объявила о заключении договора о сотрудничестве с российским центром имени Н.Ф. Гамалеи (создатели вакцина Спутник-V) с целью улучшения свойств вакцины ( https://russian.rt.com/world/article/812110-astrazene.. ). Британцы собираются сделать комбинацию из своей вакцины и Спутника, т.е. взять один из компонентов Спутника и вкалывать его вторым фактором к своей вакцине.

«Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше».

Автор: Владимир Герасименко

7 «школьных» заблуждений об эпохе великих географических открытий

Гёте не зря писал: «Война, торговля и пиратство — Три вида сущности одной». Стимулом к географическим открытиям часто была не тяга к познанию, а жажда наживы. Но какие «школьные» заблуждения про эпоху Великих географических открытий и мировую торговлю того времени оставили у нас школьные учебники?

1. Колумб своим путешествием хотел доказать, что Земля круглая

О том, что Земля круглая, европейцы знали и раньше. Экспертный совет при португальском дворе, куда Колумб неоднократно обращался, отказывал ему в финансировании экспедиции не потому, что считал Землю плоской. Он считал, что Азия близко.

В Лиссабоне были уверены: генуэзец сильно ошибается в своих расчётах — до Китая и Японии расстояние намного больше. И были правы!

При этом на всякий случай португальцы дважды посылали корабли на Запад, чтобы проверить гипотезу Колумба. Безуспешно. И ещё один раз — постфактум, когда узнали, что он всё же достиг каких-то земель. С тем же результатом — Азии на Западе не было.

2. Первое кругосветное путешествие совершил Магеллан

Если спросить — кто совершил первую кругосветку — большинство людей назовёт Фернана Магеллана. Однако этот капитан не успел закончить своё путешествие и погиб ещё на Филиппинах. Экспедицию возглавил Хуан Себастьян Элькано, который и доплыл до Испании на оставшемся корабле «Виктория». Привезённые 26 тонн гвоздики окупили все затраты на экспедицию.

Но, строго говоря, первым человеком, который совершил кругосветное путешествие, был не он. На исторический приз в этой номинации претендует раб Магеллана по имени Энрике, который был родом из Малакки.

И вообще, эта кругосветка была незапланированной. Фернан Магеллан собирался достичь Островов пряностей, которые — как он считал — находились в сфере владений Испании согласно Тордесильясскому договору.

Затем путешественник собирался вернуться в Испанию в обратном направлении, через Тихий Океан, не покидая испанской половины Земного шара.

3. Караваны верблюдов перевозили товары из Китая по Великому Шёлковому пути

Ни в древности, ни в Средневековье этот маршрут так не называли. Термин «Великий Шёлковый путь» ввёл немецкий географ Фердинанд фон Рихтгофен в конце XIX века. Название прижилось и вошло в учебники.

4. Португальцы доплыли до Индии, поэтому Колумб отправился на Запад

Так нередко считают, хотя в учебниках правильно указана иная последовательность событий.

Христофор Колумб открыл в Америку в 1492 году (впрочем, думая, что он достиг Индии), а Васко да Гама обогнул Африку и приплыл в Индию только в 1498 году.

Кроме того, ещё один путешественник — Джон Кэбот (Джованни Кабото) — открыл остров Ньюфаундленд в Северной Америке в 1497 году. Как и Колумб, он был генуэзцем.

Так что Америку открыли итальянцы.

5. Перец, который привозили в Европу, был на вес золота

Перец стоил заметно дешевле не только золота, но и серебра. В XV–XVI веках перец в Европе был, конечно, товар импортный и престижный, но своего рода «ширпотреб». Уровнем выше стояла корица, которую привозили из Шри-Ланки.

Ну а пряностями «премиум-класса» были гвоздика и мускат, а также мацис (мускатный цвет), которые в то время произрастали только на далёких Островах пряностей. Ныне они известны как Молуккские. Для этих растений нужно было сочетание тёплого климата и вулканических почв. И лишь много позже европейцы вывезли эти культуры и стали выращивать их в других подходящих для этого местах — на вулканических островах Индийского океана и Вест-Индии.

6. Испанцы вывозили из Америки в основном золото

Золота было сравнительно много вначале, среди трофеев империй ацтеков и майя, завоёванных конкистадорами. Но в целом подавляющую массу драгоценных металлов, вывезенных испанцами из американских колоний, составило не золото, а серебро. И это было результатом работы серебряных рудников в Потоси (в современной Боливии), а затем и в Сакатекас (в Мексике).

По официальным данным того времени, в период 1500-го по 1650 год из Нового света в Испанию доставили более 16 тысяч тонн серебра и более 180 тонн золота. То есть серебра было больше на два порядка в абсолютном — и на порядок в стоимостном выражении.

Испанское серебро и внесло основной вклад в «революцию цен» в Старом свете в XVI веке. Что, в частности, повлекло за собой кризис экономики и упадок армии Османской империи.

Отчеканенный из добытого в колониях серебра «испанский доллар» номиналом восемь реалов стал фактически мировой валютой. «Пиастры! Пиастры!» — именно про них кричал попугай знаменитого пирата из «Острова сокровищ». И до 1857 года этот «испанский доллар» был законным платёжным средством в США.

Добыча же американского золота приобрела большие масштабы лишь в португальской Бразилии в XVIII веке.

7. Европейцы приплыли в Азию и поставили торговлю под свой контроль

Даже после Великих географических открытий торговля Азии с Европой была величиной несущественной. Тонким ручейком на фоне огромных полноводных рек торговли между азиатскими странами.

Европейцы не смогли поставить под свой контроль даже «стратегические товары» — пряности и серебро. Так, на долю европейцев никогда не приходилось более 10% торговли перцем.

Фрагмент голландской карты Китая начала XVII века

Исторически Китай был главным покупателем серебра. И китайские торговцы доминировали на «серебряном» рынке, ввозя этот металл. Причём там было не только американское серебро, шедшее через Филиппины. Ещё одним крупнейшим производителем этого металла в XVI–XVII веках была Япония. На её долю приходилось до трети мировой добычи!

Япония массово закупала в Китае фарфор и шёлк. В 1550–1638 годах закупки шёлковых тканей обошлись ей в три тысячи тонн серебра. Всё это даёт нам несколько иные представления о Японии эпохи Сэнгоку дзидай — периода длительных гражданских войн, которые закончились лишь в 1603 году. То есть никакого упадка (из-за непрекращающихся конфликтов) экономика страны восходящего солнца не испытывала.

Но японская серебряная река заметно пересохла в последние пятнадцать лет XVII века. Причиной стало истощение рудников, а также падение спроса на китайский фарфор, вызванное созданием этой отрасли на островах и развитие в Японии местного шелководства.

Японцы сумели успешно провести госпрограмму импортозамещения ещё в XVII веке!

Наш мир был намного сложнее, чем его представляют школьные учебники. Он никогда не был полностью изолированным и замкнутым. И далеко не всегда вращался вокруг Европы.

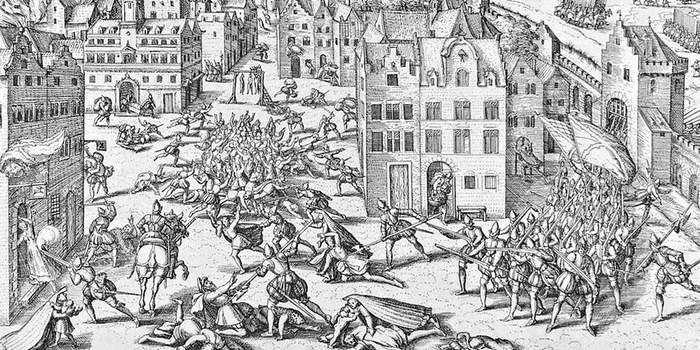

Мрачная окопная статистика XVI–XVII веков: сколько стоила жизнь Д’Артаньяна?

Шпаги, шляпы, перья, сверкающие на солнце кирасы, мушкетёры! Воспетая романтиками эпоха галантной войны, настоящих мужчин и красивых, эффектных поступков. Но какова была цена подвига в XVI–XVII веках? Сколько стоила человеческая жизнь на «войне в кружевах» и сколько было совсем негероических способов с ней расстаться? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

Средневековье можно со всем основанием называть эпохой благородной войны — по крайней мере, по сравнению с тем, что началось потом. Средневековые воины редко стремились физически уничтожить своих противников, обычно предпочитая захватывать их в плен для последующего получения выкупа. Довольно щадящей средневековая война была и по отношению к лошадям — попросту глупо убивать откормленных и дорогущих рыцарских коняг, когда можно присвоить их себе.

Вы бы предпочли захватить трофейную «Бентли» невредимой или хотели бы предварительно раскурочить её кувалдой?

Однако в XVI веке классическая средневековая война закончилась, а вместе с ней и всё благородство. Сражения стали чрезвычайно жестокими и не щадили никого — ни солдат, ни лагерных нонкомбатантов, ни местных жителей, которым не посчастливилось проживать в зоне боевых действий.

А если добавить сюда традиционные сопутствующие проблемы в виде болезней, солдатских мятежей и дезертирства, то выйдет, что цена человеческой жизни на полях сражений этого вашего просвещённого и гуманистического Ренессанса была чуть выше стоимости лежалого яблока в базарный день.

Судите сами. В период с мая 1572 года по апрель 1574-го испанская терция Неаполя, расквартированная в Нидерландах, из 2415 своих солдат потеряла умершими по разным причинам 396 человек, то есть за два года лишилась примерно 16 процентов личного состава.

Полк графа Зульца с августа 1593-го по май 1595-го безвозвратно потерял 731 человека — 32 процента от первоначальной численности подразделения. Французские исследователи подсчитали, что с момента вступления Франции в Тридцатилетнюю войну в 1635 году и до 1659 года, когда был заключён Пиренейский мир с Испанией, армии под флагами с золотыми лилиями в среднем ежегодно теряли до четверти своего личного состава, что суммарно может равняться 600 тысячам человек за этот временной промежуток.

Цифры, без сомнения, колоссальные, однако абсолютное меньшинство в этой мрачной статистике приходится на боевые потери.

Согласно некоторым современным исследованиям, из десяти солдат, отдавших Богу душу в войнах XVI–XVII веков, непосредственно в бою погибал лишь один, трое умирали в результате различных травм и несчастных случаев, а оставшиеся шесть смертей приходились на долю инфекций и болезней.

Но эти данные являются предельно условными — их нельзя применять ко всем случаям, ведь порой смерти удавалось пожать на полях сражений обильный урожай. После битвы при Мариньяно — одного из ключевых сражений Итальянских войн, состоявшегося 14 сентября 1515 года, — могильщики похоронили 16 500 тел: смертность, более привычная для войн XVIII века или Наполеоники. Но даже эти цифры не являются окончательными, поскольку их трудно проверить. К тому же другие источники утверждают, что суммарно в сражении погибло в полтора раза больше бойцов — до десяти тысяч у французов и до 14 тысяч у миланцев и швейцарцев.

После битвы у Мариньяно

Случались подобные побоища и в XVII столетии — там, согласно некоторым подсчётам, победившая армия могла потерять в бою до 15 процентов личного состава, а проигравшая — до 30 процентов убитыми и до 20 процентов пленными. При этом для «принимающей» стороны, на чьей земле шли военные действия, эта статистика могла быть ещё хуже.

За годы Тридцатилетней войны 1618–1648 годов все германские земли потеряли в бою суммарно свыше 300 тысяч своих уроженцев, а жертвы среди крестьян — ввиду болезней, голода, нападений солдат и мародёров — могут исчисляться несколькими миллионами. За период войны население Священной Римской империи сократилось с 21 до 13,5 миллиона человек. Очень возможно, что эти данные преувеличены, однако в памяти современников война тогда осталась как настоящий апокалипсис.

Казалось бы, что могло быть хуже большого сражения? Осада!

Вроде сидишь себе за стеночкой, сухари жуёшь, ждёшь холодов или подмоги — какие риски? Однако статистика — упрямая вещь! — утверждает, что в случае падения крепости в результате штурма потери среди осаждённых могли достигать 50 процентов, и это — «средняя температура по больнице». Ведь случались порой ужастики вроде Магдебургской резни, которые с лихвой перекрывали даже эти «усреднённые» проценты.

Для осаждающих, к слову, всё тоже было не особо радужно — в среднем их потери в ходе затяжной или особо сложной осады могли составить до 20 процентов от общей численности армии. Иными словами, столько же или даже больше, чем в ходе полевого сражения. А почему? А потому что осада за счёт растянутости по времени сильнее насыщена событиями — больше выпущенных ядер, больше посланных в неприятеля пуль, больше несчастных случаев и травм.

И никакой тебе героики, да, — сплошная рутина.

И вот конь белый, и на нём всадник

Болезни. Бич всех армий Нового времени — эпохи, когда большие пушки уже придумали, а антибиотики ещё нет. Большая концентрация живой силы, отсутствие элементарных санитарных норм в походных лагерях — идеальные условия для распространения заболеваний вроде тифа, дизентерии и даже чумы. Понимали ли это тогдашние эскулапы? Да, безусловно. Пытались ли что-то с этим сделать? Естественно.

В 1651 году Ханс Конрад фон Лафатер, выходец из уважаемого клана цюрихских аптекарей, опубликовал работу, в которой советовал воздерживаться в походе от ношения вещей с мехом и обилием швов — там, дескать, скапливаются микробы, которые провоцируют эпидемии.

Примерно тогда же командиры стали строго требовать от подчинённых хоронить мёртвых животных как можно дальше от лагеря и ни в коем случае не допускать попадания тел в водоёмы. За порчу воды или же за халатность, которая могла к этому привести, нарушителям грозил арест. Для этого, впрочем, нужно было поймать их за руку.

По большей части всем было наплевать на правила.

В конце концов, не для того порядочный человек на войну идёт, чтобы инструкции какие-то соблюдать.

Как следствие, люди гибли как мухи, даже близко не дойдя до поля битвы. Так, например, прибывший в 1631 году в Померанию отряд маркиза Гамильтона уже спустя месяц безвозвратно потерял от дизентерии треть своего личного состава.

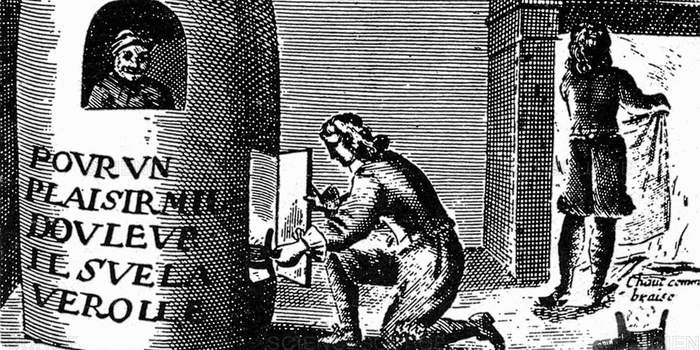

Хлебнули горя солдаты и командиры и с сифилисом. По одной из версий, эту заразу привезли из Нового Света люди Колумба, поскольку первая зафиксированная в Европе вспышка пришлась на 1493 год. В то же время некоторые учёные считают, что болезнь существовала и прежде, просто её сложно было классифицировать. Так или иначе, но в XVI веке данное заболевание уже вовсю гуляло по Европе.

По некоторым сведениям, до четверти солдат испанской армии в Нидерландах страдали сифилисом. Пыталась ли медицина как-то с этим бороться? Конечно! Паровая банька, пропотеть и намазаться мазью на ртутной основе. Ну, или прижечь. И — обратно на фронт, во имя короля!

Лечение от сифилиса в духе XVI столетия

Впрочем, даже в этих условиях медицина делала шаги вперёд — примерно тогда же испанские лекари пришли к мнению, что необходимо забирать вещи у солдат, которых лечили от сифилиса, и выдавать им чистую одежду, а старую тщательно застирывать.

Помимо заразных болезней, XVII век ознаменовался тем, что впервые в истории европейские врачи начали выделять в отдельную категорию различные приобретённые на войне неврозы и психические заболевания. Во Франции подобные болезни называли «ностальгическими».

Это были расстройства, вызванные длительными пребываниями в стрессовой ситуации, большими физическими и ментальными нагрузками, что приводило к затяжным депрессиям и фактической неспособности нести службу. В реестре приказов испанской армии Фландрии в 1643 и 1644 годах зарегистрировано не менее шести случаев увольнения солдат по причине такого недуга. А если учесть, что вербовка порой имела насильственный характер, ментальные проблемы в войсках могли лишь усугубляться год от года.

Армии XVI–XVII веков не только могли являться очагами различных болезней вплоть до чумы, но и зачастую выступали разносчиками заразы. Из-за этого у местных жителей возникал естественный страх, поскольку солдаты могли не только ограбить или изнасиловать, но и «наградить» какой-нибудь весёлой заразой, от которой потом лапы ломит и хвост отваливается.

Шутки шутками, но историки зафиксировали как минимум три чумные эпидемии, спровоцированные именно армиями — в 1630 году в Милан «чёрную смерть» занесли немецкие наёмники, в 1631-34 годах некоторые районы Южной Германии аналогичным образом «одарили» прошедшие там шведские войска, а в Венгрию чуму принесли османы, причём в несколько подходов.

Айболиты в кружевах

Медицинская наука раннего Нового времени отчаянно искала ответы на вопросы, которые перед ней ставила война, и ответы эти порой были… специфическими. Там, например, в XVII веке почтенная медицинская школа в германском Виттенберге предлагала лечить бубонную чуму… аппликациями из ломтиков жареной редьки на ноги. Нет, это не шутка. Богатым бюргерам предлагалось глотать жемчуг и изумруды — якобы благородные камни могли лечить. Беднякам же оставалось хлебать разные настойки на уксусе.

В военно-полевой хирургии (в том виде, в котором она существовала) вообще царила своя атмосфера.

Столкнувшись в начале XVI века с обилием огнестрельных ран, почтенные доктора полагали, что организму вредит не столько сама рана, сколько попавшая в неё пуля и остатки пороха, якобы отравляющие тело. Поэтому через сквозные ранения протягивали шёлковую нить, которая якобы должна была устранить все остатки пороха и яда. Личный врач папы римского Юлия II в трактате, изданном в 1514 году, настоятельно советовал лечить раны прижиганием калёным железом или кипящим маслом. Чтобы уж наверняка!

Абсурдность подобной ситуации подметил в 1536 году французский хирург Амбруаз Паре, который за свою долгую жизнь поучаствовал в более чем 40 кампаниях и в итоге стал личным доктором Генриха IV. Но всё это пришло потом, а в 1536 году Паре в качестве полевого врача участвовал в осаде крепости, и в один из дней ему попросту не хватило масла на всех раненых. Спустя пару дней доктор заметил, что те счастливчики, которым не досталась масла, чувствовали себя лучше тех, кого лечили в соответствии с правилами медицинской науки. В итоге опытным путём Паре пришёл к выводу, что простой бинт помогает лучше кипящего масла, и вместо того, чтобы прижигать рану, куда эффективнее тщательно её обработать и удалить все инородные тела, провоцирующие заражение.

Будет лукавством сказать, что в военной медицине XVI–XVII веков царили исключительно мрак, невежество и жареная редька. Наука развивалась методом проб и ошибок, благо обильное количество войн по всему континенту не оставляло докторов без практики. Существенно улучшились методики ампутации — теперь на рану накладывали жгуты, которые позволяли избежать обильной кровопотери. Например, про английского военного хирурга Уильяма Клоуза ходила молва, что он может отрезать ногу, потеряв всего четыре унции крови.

Shut up and take my money, как говорится.

При этом стезя военного хирурга была не особо популярной в то время — платили мало, рисков для жизни было полно, поэтому квалифицированных докторов было немного. Опытный эскулап мог спокойно принимать пациентов в городе, вдали от грохота орудий, не испытывать тягот военной жизни и получать существенно больше денег. А вот военным хирургам нередко приходилось обслуживать раненых прямо на поле боя, из-за чего они и их помощники были вынуждены проводить операции в доспехах и при оружии — на случай внезапного появления врага.

Тот же мастер ампутаций Уильям Клоуз, служивший во второй половине XVI века в составе английского полка в Нидерландах, сетовал, что абсолютное большинство военных врачей — неумехи, которые своим «лечением» угробили больше солдат, чем противник.

И всё же профессия развивалась — слишком высоким был запрос на качественную медицинскую помощь на войне. Тут нужно понимать, что делалось всё это не из альтруистических соображений, а из банальной экономии. Лучше всего эту максиму выразил кардинал Джулио Мазарини, сказавший, что один вылеченный и поставленный в строй солдат-ветеран по ценности равен десяти новобранцам. В этом была своя логика — сохранение в войсках ощутимого количества опытных солдат повышало боеспособность армии, особенно в условиях затяжной войны, подобной Тридцатилетней.

Постепенное развитие военной медицины повышало шансы солдата дожить до конца войны. Так, например, согласно одному из списков от 1574 года, из 37 тяжелораненых испанских ветеранов один потерял обе ноги, трое — обе руки, пятеро — одну из ног, ещё тринадцать — руку или кисть. Данные ужасают, однако все эти люди выжили, хотя ещё за полвека до этого большинство из них практически наверняка скончались бы.

Впрочем, всегда существовала категория солдат, не полагавшихся на счастливый случай и расторопность докторов и искавших спасения в дезертирстве. Французы бежали в Испанию, испанцы — во Францию, англичане разбегались по Фландрии так, что и не собрать потом.

Особым шиком было войти в какой-нибудь городок и представиться сержантом роты солдат, которая вот-вот должна была подойти. Лжесержант мог потребовать провизию или какое-либо имущество — на «военные нужды», естественно, — и горожане, боясь расправы со стороны недовольной солдатни, которая «вот-вот подойдёт», отдавали прохиндею всё, что он требовал. Впрочем, далеко не все проявляли подобную изобретательность — порой ограничивались обычным гоп-стопом и мародёрством.

О масштабах дезертирства в армиях того времени красноречиво говорит случай, произошедший в Наварре в 1637 году: местная армия из 7719 солдат, державших оборону против французов, после сражения не досчиталась почти 40 процентов от состава. Причём убитые в этой статистике составляли абсолютное меньшинство, бóльшая же часть — 1264 человека — просто сбежали, воспользовавшись суматохой.

Вполне себе лайфхак для тех, кого пугает статистика выживаемости в армиях Нового времени.

В общем, если отбросить очарование звона шпаг и покачивающихся перьев на шляпах, в сухом остатке видно, что для солдата тех лет выжить на поле боя было куда более простой задачей, чем до этого самого поля банально дойти, не подхватив сифилис, чуму или не свалившись где-то по дороге с кровавым поносом. Тех же, кому посчастливилось пережить сражение, вполне могла дослать на очную ставку с Господом полевая медицина того времени с её кипящим маслом и жареной редькой.

Конечно, всегда остаётся место для частного случая, но всё равно за эстетикой героики в кружевах скрывается мрачная окопная статистика. Как и на любой войне.

PhD для технарей. Часть III. Общая информация (экзамены, транскрипты, рекомендации).

Всем доброго времени суток. Продолжаем серию постов об аспирантуре за рубежом для людей, которые могут отнести себя к направлениям Mechanical Engineering, Thermal Physics, Nuclear Engineering, Engineering Physics.

Пришло время поговорить о подготовке документов к поступлению в аспиранутуру за рубеж. В данном посте я затрону такую тему как экзамены для поступления, подготовка transcripts и рекомендательные письма. Громоздкую тему Motivation Letter затрагивать не буду, кроме случая если желающих прочитать про это наберется не меньше двадцати, напишите об этом в комментариях.

1. Языковые экзамены

Для поступления за рубеж на программы преподаваемые на английском языке требуется подтверждения Вашего знания на уровне не ниже Upper-Intermediate, хотя большинству европейских программ достаточно обычного Intermediate.

Согласно официальным инструкциям CEFR, учащийся, владеющий английским языком на уровне B2:

1. Понимает основные идеи конкретных и абстрактных сообщений, включая обсуждение технических деталей в его профессиональной сфере.

2. Может практически свободно и без предварительной подготовки обсуждать различные темы с носителями языка, не создавая дополнительных неудобств для них.

3. Может составить понятный и детализированный текст на темы, которые ему незнакомы.

4. Может описать впечатления, события, мечты, надежды и стремления, изложить и обосновать своё мнение и планы.

Ниже приведена табличка соответствия уровней владения языком и результатов тестов.

Для поступления, в общем случае, используются два основных теста: IELTS Academic и TOEFL (насколько мне известно, вариант iBT сдается чаще и в основном готовятся именно к нему). Я не буду рассматривать TOEFL, поскольку не сдавал его и к нему не готовился, для себя я решил что IELTS сдавать удобнее, а также он принимается во всех интересующих меня университетах. Приведу лишь основные отличия.

1) IELTS – экзамен кембриджский, более привычный слуху российского ученика/студента. TOEFL – экзамен американской компании ETS, для более успешной сдачи советуют учить именно американский вариант английского.

2) Различается формат экзамена. IELTS делится так: Listening

40мин, 4 секции, 40 вопросов; Reading 60мин, 3 секции, 40 вопросов, Writing 2 эссе,

3) Немного отличается лексика, для TOEFL, как говорили сдававшие, она более специфическая. IELTS не отличается особенной специфичностью. По сложности же экзамены примерно эквивалентны.

4) IELTS в основном пишется от руки, TOEFL iBT подразумевает написание на компьютере в тестовом центре, хотя существует возможность сдачи IELTS в электронном варианте тоже, при котором только секция Speaking сдается живому человеку.

Цель поступающего технаря набрать по IELTS 6.0-7.0 баллов для того, чтобы получить шанс на поступление, плюс ко всему многие университеты выставляют минимальный балл для каждой отдельной секции, например в North Caroline State University для получения финансирования IELTS Overall – 6.5, но за каждую отдельно взятую секцию при этом балл должен быть не менее чем 6.5, в UOIT требуется IELTS 6.5, но по каждой секции отдельно минимум составляем 5.5 баллов.

Для больших возмножностей и шансов лучше ориентироваться на 6.5-7.5 баллов, поскольку есть университеты с весьма завышенными требованиями. Мне хватило 6.5 для поступления в аспирантуру Канадского университета. С 5.0 до 6.5 я шел в течении года, учил язык и готовился к IELTS периодами по 2-3 месяца около 3 часов в день. Главные секреты, которыми я хочу поделиться:

1) Чудес не бывает. Невозможно не зная язык на хорошем уровне сдать IELTS выше чем 5.5. Нужно подтягивать все аспекты языка одновременно, так называемый General English. Определенно нужно подготовиться к структуре экзамена, но только для того чтобы лучше ориентироваться и не терять лишнего времени при прохождении теста.

2) Нужно много читать текстов на подобии статей Scientific American и Nature.

3) Подкасты BBC должны занимать ваши уши на протяжении всего процесса подготовки. Конспектируете что можете во время прослушивания, если нет возможности конспектировать, просто слушайте, не знаю как работает мозг, но даже незнакомые английские слова потом воспринимаются на слух гораздо легче.

4) Занимайтесь только по кембриджским учебникам для подготовки к IELTS, отходите как минимум один курс подготовки в одной из школ английского языка. Я советовал бы MBA Strategy или BKC ih в Москве. Онлайн или в живую – выбирайте для себя сами по ситуации. Для понимания структуры экзамена я в течении двух месяцев ходил в MBA Strategy, этого было достаточно чтобы понять структуру, дальше я готовился только сам без сторонних организаций.

6) Для прокачки письма могу посоветовать только много писать, запоминать структуры из текстов и примеров эссе из IELTS. Пользуйтесь карточками, на лицевой стороне слово и выражение, на обратной стороне толкование значения на английском языке, забудьте что такое перевод слова на русский, учимся думать на английском. Вам в этом очень поможет словарь Oxford Advanced Learners Dictionary, стоит дорого, но вы не пожалеете о покупке.

Когда вы решитесь сдавать экзамен – забронируйте себе время в любой удобной точке мира. Можно даже поехать в отпуск в какой-нибудь город и сдавать там. Учтите что экзамен отнимает практически весь день с самого утра.

Для тех кто поступает в США данный экзамен необходим как воздух. Он направлен на то, чтобы определить вашу возможность быстро считать простенькие задачки и аналитически мыслить. Quantitative Reasoning, проще говоря математическая часть сдается проще всего для нашего то технаря. Задачки уровня 9 класса + несложная комбинаторика и теория вероятности. Самый ад начинается при переходе к части Verbal и Acalitical Writing. Нужно учить слова, очень много слов, а также готовиться к тому что анализировать тексты придется на английском языке и на нем же грамотно излагать свои мысли.

Экзамен организует ETS, те же люди, которые проводят TOEFL. Экзамен полностью компьютеризированный, для написания текстов нужного объема придется осваивать слепую печать на английском, это очень сэкономит Ваше время и силы, будет больше времени подумать и исправить свои ошибки. К нему можно подготовиться самостоятельно, благо ETS и Magoosh предоставляют очень много материалов для этого экзамена.

Для части Verbal изучение книжки Word Power Made Easy просто жизненная необходимость, научитесь понимать неизвестные слова на английском языке.

Большего сказать не могу, поскольку официальный сайт ETS обладает исчерпывающей информацией, а также предоставляет за отдельную плату учебники с примерами реальных заданий прошлых лет и советами по подготовке.

Ссылка на Википедию: https://ru.wikipedia.org/wiki/GRE_(%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82)

В иностранном универе transcript это такой документ где перечислены все курсы которые Вы прошли, их сложность и баллы которые вы получили в результате освоения этих курсов. Это то, чего нет у наших университетов, но по сути у них есть полный аналог в виде приложений к диплому и текущей успеваемости. Как же их обработать, чтобы принимающая сторона могла их серьезно воспринять?

Если у Вас уже на руках дипломы с которыми Вы будете поступать в университет, то необходимо просто сделать официальный перевод. Если Вы ещё не закончили обучение, но совсем скоро планируете это сделать, то запросите в университете официальную выписку о текущей успеваемости, либо полную выписку из зачетки, а потом переводите эти листочки. Официальный перевод для иностранного универа это такая штука, которая полностью отражает Вашу успеваемость на английском языке и отмечена печатью университета и подписью ответственного лица (ректор, проректор, декан, заведующий учебной частью, и т.д.). Сделать это можно двумя способами:

1) Переводим диплом в отделе по работе с иностранными студентами. У всех крупных университетов есть такая возможность, достаточно обратиться туда и за определенную плату Вам по всем правилам Вашего учебного заведения предоставят официальный перевод. Он будет содержать и гербовую печать универа и подпись ответственного лица. Вообще шикарно если университет делает ЕПД (европейское приложение к диплому), такой документ по факту может заменить полностью транскрипт.

2) Делаем перевод самостоятельно. Для того чтобы он стал официальным, его следует заверить печатью переводчика (желательно с кафедры иностранных языков Вашего университета), а затем печатью университета или ответственного лица. Можно вообще сложить весь пакет документов, заверенный печатью переводчика, в один конверт, запечатать, поставить обратный адрес университета, заклеить и на склейке проставить печать ответственного лица и подпись университета, этот конверт направить в адрес интересующего Вас заведения.

В среднем, для Москвы, вся процедура обойдется в 3000-8000 тысяч, в зависимости от наглости переводчика если он сторонний и не из университета.

3. Рекомендательные письма

Возможны два варианта направления рекомендательных писем в университет в зависимости от требований.

— обычной или электронной почтой на официальном бланке университета с подписью преподавателя.

— рекомендатели пишут со своих официальных адресов рекомендации в ответ на запрос из университета после подачи Вами заявки.

Все университеты, в которые я направлял документы, кроме немецких, требовали 2-й вариант. Рекомендателям после подачи мною заявок приходили письма со ссылками на онлайн-форму которую необходимо заполнить. Форма в основном стандартная, там следует указать и подтвердить данные:

— должность, звание, научная степень, фамилия и имя рекомендателя;

— место его работы;

— в каком качестве он знает подающего;

— по шкале охарактеризовать лидерские, учебные, научные и личные показатели аппликанта;

— рекомендация к зачислению и дополнительная информация.

С кем-то придется посидеть и помочь с ответом на английском языке, а кто-то может полностью самостоятельно оформить рекомендацию.

Эталонный рекомендатель – Ваш научный руководитель, особенно если он в звании профессора, который о Вас исключительно хорошего мнения.

Рангом пониже – Ваш преподаватель, который знает Вас лично, особенно если он в звании профессора.

Рекомендацию Вам может дать хоть коллега по работе, хоть просто друг, но знайте, это единственный способ Вас оценить с профессиональной точки зрения и с точки зрения конкретно Вашего профиля. Подходите к этому выбору осторожно.

Для получения дополнительной информации задавайте вопросы в комментариях. Постараюсь ответить. Следующий пост уже не связан с обучением, будем смотреть как иммигрировать в Канаду не через образование, используя свои навыки.

Здравоохранение в Люксембурге

Привет дорогие подписчики и пикабушники, случайно наткнувшиеся на пост. Пропал с радаров, так как писал дипломную работу (и продолжаю писать), увольняюсь с нынешней работы и устариваюсь на новую и устроил капитальный ремонт в ванной. Хотел писать только о положительном и хорошем, но даже в Люксембурге не всё слава Богу и сегодня подгорело и у меня.

Вступление о местной системе здравоохранения

Стоимость посещения врача варьируется от 40 до 70 евро в зависимости от специализации просто за консультацию, уколы или анализы на месте оплачиваются дополнительно. Тем не менее, государственное социальное страхование возмещает 80% от стоимости посещения врача, достаточно просто отправить на нужный адрес оплаченный счёт. С покупкой лекарств в аптеках схожая ситуация, при наличии рецепта от врача большая часть лекарственных средств отпускается за 20% от их заявленной стоимости, никаких квитанций отправлять не нужно. Лекарства от серьёзных болезней отпускаются в некоторых случаях бесплатно, например от астмы. Без рецепта заплатишь 100% и очень мало чего, в принципе, отпустят без рецепта.

Для того чтобы претендовать на государственную страховку, достаточно чтобы хотя бы один член семьи работал и таким образом платил налоги, вся семья будет застрахована. Доктора оборудованы передовыми технологиями и качество обслуживания на должном уровне за редким исключением.

Практикующих врачей относительно населения страны очень мало. Специализированных врачей, а уж тем более грамотных и того меньше. Как следствие, для того чтобы записаться к нужному врачу, необходимо ждать несколько месяцев, особенно если это первый визит. Дерматолог, аллерголог, дантист.

Так год назад в марте я записался на август к аллергологу, а после этого смог попасть только в октябре. Хотел начать процедуру гипосенсибилизации от аллергии на пыльцу, но этот «сладостный» момент врач оттягивал как мог, ссылаясь на занятость, на сезонность аллергии, на многочисленные анализы крови и прик тест и сложилось у меня впечатление, что такая «загруженность» создана искуственно, чтобы тянуть из пациента деньги подольше, да побольше.

Некоторые недобросовестные врачи добавляют к счету строку «выбор даты и времени удобное пациенту» и заряжают стоимость на своё усмотрение. Это никак не регулируется и страховкой не оплачивается. Не смотря на то, что меня всегда ставили перед фактом и дату, время выбирать не давали, в первый прием в агусте зарядили дополнительно 3.5 евро (помимо полагающихся 50 за приём). Ну ладно, думаю, наверное это для следующего раза. Во второй раз зарядили 11 евро сверху. Возмутился, пожаловался в министерство здравоохранения, они только плечами пожали, посоветовали поменять врача. Решил сегодня записаться ещё разок и начать уже лечение, самое ближайшее время предложили в 10 утра 9 апреля (сегодня 26 февраля). Я им говорю, ну раз я выбрать дату не смогу, вы мне в счет этот пункт не включайте. Ладно, отвечают, передадим к врачу.

Отказываются от пациента, потому что не могут высосать с него дополнительно денег, непроходимая наглость.

Но с другой стороны, нафиг мне врач, который намеренно оттягивает начало лечения?

Попробую ещё кого-нибудь из оставшихся пары десятков аллергологов на всю страну. Причём попаду на приём где-то в августе.

Некомпетентный австрийский «Гер» не оставляет моей маме шанс на жизнь

Всем доброго времени суток! Мой первый пост. Пост отчаяния.

Очень жду ваши комментарии, идеи, соображения, как прекратить эту халатность, равнодушие. Заранее спасибо.

В голове на самом деле небоскребы мата, но. это же мама.