Фолатзависимые новообразования что это

Фолиевая кислота: кому и почему

Витамины группы В, как известно служат «расходниками» для большинства жизненно-важных процессов. И есть среди них такой, который влияет на «здоровье» самой ДНК. Его дефицит связан с бесплодием, невынашиванием, пороками развития плода, тромбозами и многими другими проблемами. А, помимо прочего, его с успехом используют для лечения депрессии и «кожных» проблем. Итак, знакомьтесь, витамин В9.

Здоровье ДНК

Фолиевая кислота, в форме тетрагидрофолата, принимает непосредственное участие в синтезе пурина, цитозина, урацила и тимина – «кирпичиков» ДНК, из которых, в разных комбинациях, и состоит вся молекула ДНК.

При дефиците витамина обновление, «ремонт» ДНК и ее синтез для новых клеток (в процессе деления) значимо нарушаются, что пагубно для абсолютно всех клеток организма, но особенно сильно – для их быстроделящихся видов (клетки крови, кожи и слизистых оболочек, сперматозоиды, эмбриональные ткани плода).

Клинически, недостаток фолиевой кислоты может проявляться:

Достаточный уровень В9 профилактирует и развитие онкологии, за счет поддержания нормального деления и блокировки мутаций.

Уже имеющиеся опухолевые клетки отличаются особой «прожорливостью» в отношении фолатов, так как им нужно быстро и бесконтрольно делиться. Так что одной из причин стойкого дефицита В9 вполне может быть и опухолевый процесс.

Устойчивость нервной системы

В форме 5-метилтетрагидрофолата (5-мТГФ) фолиевая кислота потенциирует образование метиона (аминокислота) из токсичного гомоцистеина (при участии ферментов фолатного цикла MTHFR, MTR и MTRR).

Метионин, в свою очередь, участвует в синтезе:

У части пациентов дефицит фолиевой кислоты ассоциирован с депрессией и тяжелыми неврологическими заболеваниями (болезнь Альцгеймера и прочие). Кстати, фолиевая кислота участвует и в синтезе глицина, известного «успокающевого» нейромедиатора. Поэтому недостаток фолатов также вязан с гипервозбудимостью нервной системы и лабильностью настроения.

Профилактика тромбозов

Как уже было отмечено, фолиевая кислота трансформирует токсичный гомоцистеин в полезный метионин. А дефицит В9 или ферментов фолатного цикла приводит к накоплению вредного соединения.

Гомоцистеин является токсичным продуктом, способным повреждать сосудистую стенку, кроме того, способствует тромбообразованию.

Избыток гомоцистеина опасен сердечно-сосудистыми осложнениями (атеросклероз, тромбоз, инсульт, инфаркт) и невынашиванием беременности (так как «тромбирует» сосуды плаценты и приводит к ее отслойкам), а также гипоксией и гибелью плода.

Кому – когда

Прием витамина В9 показан в случае:

«Следить» за витамином следует и тем, кто:

Кроме того, на усвоение фолатов сильно влияет состояние слизистой кишечника. Поэтому непереносимость молока, глютена или других продуктов, хронический энтерит или эррозивно-язвенные поражения, а также недостаток ферментов значимо нарушают всасывание витамина и обуславливают необходимость его контроля.

«Фолатные» анализы

Как видно, «превращения» фолиевой кислоты в организмы отличаются большим разнообразием, что обуславливает необходимость контроля уровня:

А если дефицит В9 «проявляет неотзывчивость» к лечению, или его уровень быстро снижается после достижения нормы –следует исключить патологию печени и наличие опухолей.

Терапия нейроэндокринных опухолей

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Клинико-патогенетическая характеристика основных НЭО

| Тип опухоли | Секретируемые гормоны или амины | Клиническая симптоматика |

| Карциноид | Серотонин | Карциноидный синдром: приливы, диарея, бронхоспазм, гипертензия, поражение сердца. |

| Гастринома | Гастрин | Синдром Золлингера-Эллисона, тяжелые пептические язвы |

| ВИПома | Вазоинтестинальный полипептид | Тяжелая диарея («панкреатическая холера», синдром Вернера-Моррисона) |

| Инсулинома | Инсулин | Гипогликемия |

| Глюкагонома | Глюкагон | Диабет, мигрирующая некротическая эритема, раздражение и покраснение языка |

| Соматостатинома | Соматостатин | Дисфункция желчного пузыря, ЖКБ, нарушенная толерантность к глюкозе |

КАРЦИНОИД

Одна из наиболее часто встречающихся опухолей диффузной нейроэндокринной системы!

Опухоль секретирует:

Это приводит к развитию карциноидного синдрома.

КАРЦИНОИДНЫЙ СИНДРОМ

Проявления:

Синдром обусловлен развитием фиброзных изменений в эндо- и миокарде правых отделов сердца с поражением клапанов.

Характерны стеноз и недостаточность трехстворчатого клапана и клапана легочной артерии.

КАРЦИНОИДНЫЙ КРИЗ

КЛАССИФИКАЦИЯ НЭО (ВОЗ, 2002 г.)

Характеристика высокодифференцированных НЭО

К ним относятся различные карциноиды передней, средней и задней кишки, феохромоцитома, медуллярный рак щитовидной железы.

Характеристика низкодифференцированных НЭО

К ним относится мелкоклеточный рак легкого и других органов.

Характеристика смешанных экзокринных и эндокринных карцином

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРЦИНОИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ (ВИЛЬЯМС И САНДЛЕР, 1963)

Классификация в зависимости от наличия или отсутствия карциноидного синдрома

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Рентгенологические методы

Эндоскопические методы

Ультразвуковые методы

Спиральная КТ с контрастным усилением и МРТ

РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА

НЭО на поверхности клеток имеют рецепторы, обладающие высоким сродством к гормону соматостатину. В 87% случаев они присутствуют как в первичной опухоли, так и в метастазах. В связи с этим в последние годы для определения локализации опухоли и метастазов используется радиоизотопный метод с меченным 111 In Октреотидом. Введенный внутривенно Октреотид, 111 In через 24-48 ч. определяется на соматостатиновых рецепторах и позволяет визуализировать соматостатинпозитивную опухоль, а также определить возможность применения аналогов соматостатина для лечения.

Метод с применением Октреотида, 111 In обладает чувствительностью 87%, специфичностью 75% и частотой совпадения диагнозов 87%.

Лечение

Хирургическое лечение

Основной метод лечения НЭО – хирургический. Возможные варианты оперативного вмешательства определяют по локализации опухоли, наличию или отсутствию метастазов и осложнений опухолевого процесса. Однако контроль симптомов при хирургическом лечении достигается не всегда!

Немедикаментозное лечение

Контроль за проявлениями карциноидного синдрома: исключение стрессов, алкоголя, соблюдение диеты.

Медикаментозное лечение

Биотерапия:

Химиотерапия:

Комбинированная химиотерапия:

Симптоматическая терапия:

Механизм действия ОКТРЕОТИДА-ДЕПО

При карциноидных опухолях применение Октреотида-депо может приводить к уменьшению выраженности симптомов заболевания, в первую очередь, таких как приливы и диарея. Во многих случаях клиническое улучшение сопровождается снижением концентрации серотонина в плазме и экскреции 5-гидроксииндолуксусной кислоты с мочой.

При опухолях, характеризующихся гиперпродукцией вазоактивного интестинального пептида (ВИПомы), применение Октреотида-депо приводит у большинства больных к уменьшению тяжелой секреторной диареи, которая характерна для данного состояния, что, в свою очередь, приводит к улучшению качества жизни больного. Одновременно происходит уменьшение сопутствующих нарушений электролитного баланса, например, гипокалиемии, что позволяет отменить энтеральное и парентеральное введение жидкости и электролитов. По данным компьютерной томографии у некоторых больных происходит замедление или остановка прогрессирования опухоли, и даже уменьшение ее размеров, особенно метастазов в печень. Клиническое улучшение обычно сопровождается уменьшением (вплоть до нормальных значений) концентрации вазоактивного интестинального пептида (ВИП) в плазме.

При глюкагономах применение Октреотида-депо в большинстве случаев приводит к заметному уменьшению некротизирующей мигрирующей сыпи, которая характерна для данного состояния. У больных, страдающих диареей, Октреотид-депо вызывает ее уменьшение, что сопровождается повышением массы тела. При применении Октреотида-депо часто отмечается быстрое снижение концентрации глюкагона в плазме, однако при длительном лечении этот эффект не сохраняется. В то же время симптоматическое улучшение остается стабильным длительное время.

При гастриномах/синдроме Золлингера-Эллисона Октреотид-депо, применяемый в качестве монотерапии или в комбинации с блокаторами H2-рецепторов и ингибиторами протонного насоса, может снизить образование соляной кислоты в желудке и привести к клиническому улучшению, в т.ч. и в отношении диареи. Возможно также уменьшение выраженности и других симптомов, вероятно связанных с синтезом пептидов опухолью, в т.ч. приливов. В некоторых случаях отмечается снижение концентрации гастрина в плазме.

У больных с инсулиномами Октреотид-депо уменьшает уровень иммунореактивного инсулина в крови. У больных с операбельными опухолями Октреотид-депо может обеспечить восстановление и поддержание нормогликемии в предоперационном периоде. У больных с неоперабельными доброкачественными и злокачественными опухолями контроль гликемии может улучшаться и без одновременного продолжительного снижения уровня инсулина в крови.

У больных с редко встречающимися опухолями, гиперпродуцирующими рилизинг-фактор гормона роста (соматолибериномами), Октреотид-депо уменьшает выраженность симптомов акромегалии. Это, по-видимому, связано с подавлением секреции рилизинг-фактора гормона роста и самого гормона роста. В дальнейшем возможно уменьшение размеров гипофиза, которые до начала лечения были увеличены.

Обнаружено, что применение Октреотида-депо в дозах 30 мг и выше оказывает антипролиферативный эффект, связанный с прямым цитотоксическим действием препарата на опухоль при взаимодействии с соматостатиновыми рецепторами, а также с угнетением образования сосудов, питающих опухоль.

Режим дозирования

При эндокринных опухолях ЖКТ и поджелудочной железы для больных, у которых подкожное введение Октреотида обеспечивает адекватный контроль проявлений заболевания, рекомендуемая начальная доза Октреотида-депо составляет 20 мг каждые 4 недели.

Подкожное введение Октреотида следует продолжать еще в течение 2 недель после первого введения Октреотида-депо.

Для больных, не получавших ранее Октреотид подкожно, рекомендуется начинать лечение именно с подкожного введения Октреотида в дозе 0.1 мг 3 раза/сут. в течение относительно короткого периода времени (примерно 2 недели) с целью оценки его эффективности и общей переносимости. Только после этого назначают Октреотид-депо по вышеприведенной схеме.

В случае, когда терапия Октреотидом-депо в течение 3 мес. обеспечивает адекватный контроль клинических проявлений и биологических маркеров заболевания, возможно снизить дозу Октреотида-депо до 10 мг, назначаемых каждые 4 недели.

В тех случаях, когда после 3 мес. лечения Октреотидом-депо удалось достичь лишь частичного улучшения, дозу препарата можно увеличить до 30 мг каждые 4 недели.

На фоне лечения Октреотидом-депо в отдельные дни возможно усиление клинических проявлений, характерных для эндокринных опухолей ЖКТ и поджелудочной железы. В этих случаях рекомендуется дополнительное подкожное введение Октреотида в дозе, применявшейся до начала лечения Октреотидом-депо. Это может происходить, главным образом, в первые 2 мес. лечения.

Октреотид-депо – препарат первой линии для монотерапии или комбинированной терапии высокодифференцированных нейроэндокринных опухолей ЖКТ и поджелудочной железы, эффективно купирующий гормональные синдромы за счет подавления гиперсекреции гормонов этими опухолями, повышая качество жизни и выживаемость больных.

Фолатзависимые новообразования что это

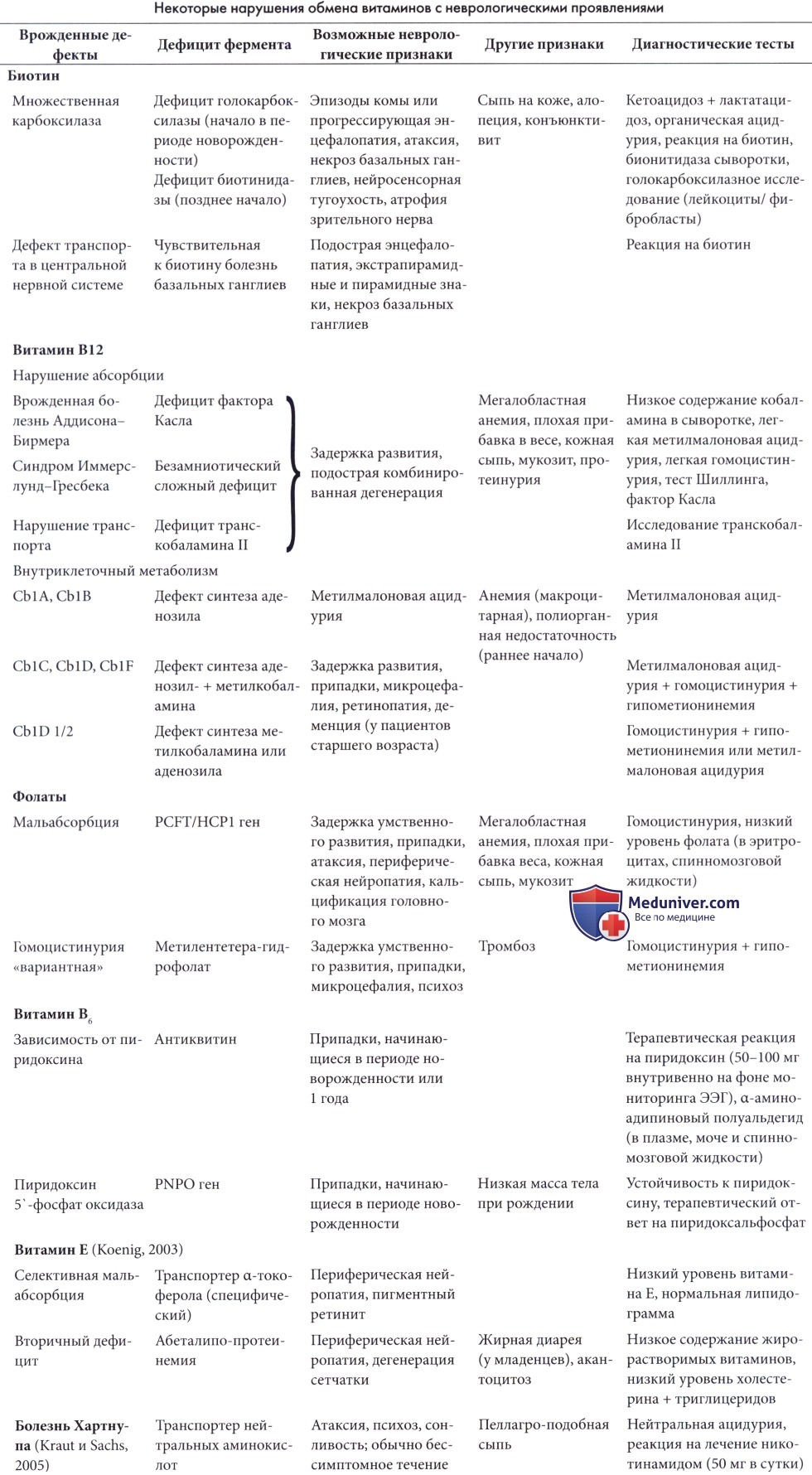

Метаболизм фолата сложен и до сих пор не до конца изучен. Хорошо известно два наследственных заболевания. Одно затрагивает кишечный транспорт витамина и, вероятно, представляет собой единственную ситуацию с чистым дефицитом фолата. Второе заболевание, дефицит метилентетрагидрофолат редуктазы, затрагивает конверсию внутриклеточного фолата-кофермента. Оба заболевания наследуются аутосомно-рецессивным путем. Третье заболевание, дефицит глутамат форминотрансферазы, может приводить к тяжелому поражению центральной нервной системы.

Наличие других предполагаемых заболеваний, таких как наследственный дефицит дигидрофолат редуктазы, не доказано (Whitehead, 2006). Описано новое заболевание, проявляющееся прогрессирующей микроцефалией и неврологической деградацией, дефицитом фолата в мозге, низким уровнем фолата в спинномозговой жидкости в сочетании с нормальным уровнем фолата в плазме. Заболевание вызвано аутоантителами к переносчику фолата в мозге (Ramaekers et al., 2005). Выявлено, что лечение фолиевой кислотой эффективно в течение первых лет жизни (Ramaekers и Blau, 2004).

а) Биохимические и генетические изменения. Фолаты образуются при расщеплении исходного вещества, фолиевой кислоты. Фолаты, поступающие с пищей, транспортируются внутрь клеток кишечника специфическими переносчиками, затем переносятся в циркулирующую кровь, в основном в виде метилтетрагидрофолата. Циркулирующий метилентетрагидрофолат проникает в ткани с помощью высоко аффинного переносчика, связанного с активностью внутриклеточной метионинсинтетазы, которая образует тетрагидрофолат (ТГФ). Внутри клетки серия реакций приводит к формированию различных коферментов фолата, которые представляют собой доноры или акцепторы одноуглеродной единицы, необходимой для нескольких метаболических процессов.

Существование пациентов с наследственной мальабсорбцией фолатов является лучшим доказательством существования специфического кишечного транспортера фолатов, общего с хороидным сплетением. Молекулярная основа данного аутосомного заболевания приписывается мутации гена PCFT/HCP1 (Qiu et al., 2006). Дефект данного специфического транспортера фолата приводит к вторичному по отношению к дефициту фолат-зависимых реакций снижению уровня фолата в сыворотке и спинномозговой жидкости. Дефект синтеза пурина и пиримидина приводит к мегалобластной анемии; дефицит глутамат форминотрансферазы объясняет экскрецию формиминоглутаминовой кислоты; нарушение синтеза метионина является причиной комбинированной гомоцистинурии и гипометионинемии.

Активность глутамат формиминотрансферазы и формимино-ТГФ-циклодеаминазы обеспечивается одним белком, дефект которого приводит к недостатку катаболизма гистидина с экскрецией формиминоглутаминовой кислоты с мочой без вовлечения ключевого кофермента фолатов, количество которого может поддерживаться за счет поступления с пищей. Дефицит метилен-ТГФ приводит к нарушению синтеза метил-ТГФ, донора метальных остатков для синтеза метионина из гомоцистеина, что приводит к сочетанной гомоцистинурии и гипометионинемии.

Мегалобластная анемия обычно не развивается, так как нормальное количество метилен-ТГФ, кофермента тимидилатсинтетазы, обеспечивает нормальный биосинтез ДНК.

В дополнение к полиморфизму, приводящему к промежуточной ферментной активности, описано более 50 мутаций, являющихся причиной выраженных форм дефицита метилен-ТГФ редуктазы (Whitehead, 2006). Антенатальная диагностика возможна на основании определения активности метилен-ТГФ редуктазы в ворсинах хориона (Marquet et al., 1994). Полиморфизм может сочетаться с повышенным риском дефекта нервной трубки (Whitehead, 2006) и сердечно-сосудистых заболеваний (Blom, 2000).

Два основных зарегистрированных заболевания затрагивают взаимоотношения метаболизма фолата и кобаламина, и большая часть описанных патогенетических теорий также касается взаимосвязи с дефицитом кобаламина.

б) Клинические проявления:

1. Дефицит метилентетрагидрофолат редуктазы. У пациентов отмечается множество неврологических признаков и симптомов, сходных с проявлениями, описанными при внутриклеточном дефекте кобаламина, затрагивающего метионинсинтетазу. Тем не менее, мегалобластная анемия не развивается. Форма заболевания с началом в периоде новорожденности, полиорганным поражением и ретинопатией не описана. Чаще всего отмечается начало в детском возрасте с прогрессирующей неврологической деградацией. В течение нескольких месяцев нормальное развитие сменяется месяцами или годами замедления или прекращения развития в сочетании с недостаточным ростом головы. Как правило, отмечаются эпизодические припадки различных типов. Гипотония, атаксическая походка и экстрапирамидные нарушения отмечаются у небольшого количества пациентов.

В отсутствие эффективного лечения третий период быстро прогрессирующей деградации сменяется необъяснимыми приступами апатии, сонливости или комы часто в сочетании с центральной дыхательной недостаточностью, приводящей к смерти. Накануне или после таких приступов неврологические проявления обостряются с дальнейшей умственной деградацией, нарушениями походки, мышечной слабостью, спастическим парезом и некоторыми экстрапирамидными симптомами с паркинсонической ригидностью и тремором. У небольшого количества молодых пациентов второй период не отмечается, а деградация формируется неожиданно после какого-либо острого события, например, генерализованных тонико-клонических припадков.

В подростковом и взрослом возрасте многие признаки сходны с проявлениями поздней стадии, описанными выше, за исключением того, что большинство пациентов развивается нормально до начала заболевания, первым симптомом является стремительная умственная деградация, а у очень немногих пациентов появляются признаки шизофрении. В более редких случаях заболевание может проявиться цереброваскулярными осложнениями. По результатам биологических исследований выявляется легкая гомоцистинурия и гипометионинемия в сочетании с низким или нормальным уровнем фолата. Зарегистрирован низкий уровень нейротрансмиттеров в спинномозговой жидкости (Haworth et al, 1993).

Результаты нейрофизиологических исследований соответствуют диффузному процессу демиелинизации (Ogier de Baulny et al., 1998). Внутренняя гидроцефалия являлась характерным признаком у двух новорожденных (Baethmann et al., 2000).

Патологоанатомические изменения включают расширение желудочков головного мозга, внутреннюю гидроцефалию, микрогирию, демиелинизацию и глиоз (Beckman et al., 1987). В некоторых случаях сосудистые изменения напоминают проявления «классической» гомоцистинурии (Kanwar et al., 1976; Wendel et al., 1983). У детей наличие классических проявлений подострой сочетанной дегенерации спинного мозга подтверждает гипотезу о роли дефицита метионина и аденозилметионина в генезе неврологических изменений (Surtees, 1998).

2. Наследственная мальабсорбция фолата. Врожденная мальабсорбция фолата проявляется у детей к возрасту двух месяцев в виде тяжелой мегалобластной анемии, диареи, плохой прибавки в весе, кожной сыпи, мукозита, рецидивирующих инфекций, вызванных необычными микроорганизмами, и прогрессирующей неврологической деградацией с судорогами. Диагностика основана на низком уровне фолата в сыворотке, эритроцитах и спинномозговой жидкости, уровень метил-ТГФ не поддается определению. Отмечается утрата нормального соотношения уровня фолата в спинномозговой жидкости: сыворотке (3:1), свидетельствующая о нарушении транспорта фолатов через хороидное сплетение (Geller et al., 2002).

Пероральное или внутримышечное применение фолиевой кислоты или метилфолата обычно приводит к гематологическому и общему улучшению с нормализацией содержания фолата в сыворотке. Тем не менее, уровень метиленТГФ в сыворотке и спинномозговой жидкости остается низким. Применение бетаина или метионина может предотвратить неврологическую деградацию. Проводилось лечение двухмесячного ребенка фолиновой кислотой и бетаином (перорально и внутримышечно). К пяти годам у ребенка отмечалось нормальное развитие и нормальные параметры МРТ головного мозга (отдельное наблюдение). С другой стороны, у некоторых пациентов сохранялась задержка умственного развития с различным сочетанием неврологических отклонений, таких как рецидивирующие припадки, атаксия, атетоз и периферическая нейропатия. Зарегистрированы случаи кальцификации теменной коры и базальных ганглиев (Geller et al., 2002).

3. Дефицит глутамат форминотрансферазы. Клиническая выраженность данного заболевания варьирует (Whitehead, 2006). При I типе заболевания в половине случаев регистрируется задержка умственного развития, гипотония, аномальная ЭЭГ и атрофия коры в сочетании с чувствительной к фолатам мегалобластной анемией. Данные симптомы появляются в возрасте от 2 недель до 18 месяцев. При II типе заболевания задержка умственного развития выражена слабо в виде дефекта речи. Признаков дефицита фолата не отмечается, биохимическим маркером является спонтанная высокая экскреция формиминоглутамата. Мутации формиминотрансферазы циклодеаминазена (ФТЦД) были идентифицированы у трех детей с легкой степенью заболевания.

в) Лечение. Следует систематически пробовать лечение различными формами фолата при пероральном или внутримышечном применении. Кроме того, метионин или бетаин могут быть полезны пациентам, у которых состав спинномозговой жидкости не нормализуется при применении фолата. Их применение может быть единственной доступной возможностью коррекции уровня метионина в центральной нервной системе для предотвращения дальнейшей неврологической деградации (Surtees, 1998; Whitehead, 2006).

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 14.12.2018

Витамины группы B: побочные эффекты

Поделиться:

До выяснения формулы витамины называли буквами латинского алфавита по мере открытия: А, В, С, D и так далее. Сейчас для них приняты рациональные названия, основанные на химическом строении. Витамин А – ретинол, витамин К – филлохинон, витамин В2 – рибофлавин, витамин РР – никотиновая кислота и т. п. Но мы по старинке зовем их «А», «Бэ» и «Цэ». А как иначе, ведь витамины – наши давние знакомые! Но хорошо ли мы их знаем?

Говорят, что у каждого врача есть свои «любимые» лекарства. Это правда. Какие-то препараты врач знает лучше, назначает в первую очередь и иногда принимает их сам. А еще у каждого врача есть свои любимые витамины, которые он, скорее всего, посоветует и вам.

Но вот мы приходим в аптеку – и у нас разбегаются глаза. В красивых баночках с яркими этикетками предлагают море витаминов! Ими заняты целые полки. А врач настаивал на одном-единственном препарате… А не купить ли лучше ЭТО и ВОН ТО? Может быть, доктор давно не заглядывал в справочники? И рука так и тянется к приглянувшимся волшебным пилюлям.

Но, стоп, давайте вспомним, что посоветовал доктор. Вы знаете, какие витамины врачи любят особенно нежно? Конечно же, витамины группы В.

Почему они так популярны у врачей?

Всё дело в том, что на них возлагались большие надежды в восьмидесятых годах прошлого века: считалось, что витамины B уменьшают содержание в крови гомоцистеина — аминокислоты, высокий уровень которой напрямую связан с болезнями сердца и сосудов. Было проведено множество исследований в разных странах, и в результате эффективность этих витаминов была признана неоднозначной: «50 на 50». Действительно, когда пациенты принимают более эффективные лекарства, «витаминки» играют лишь вспомогательную роль. Но врачи продолжают назначать их при различных цереброваскулярных патологиях (заболеваниях сосудов мозга). Дополнительная помощь организму не помеха, правда?

Да, современные, эффективные и недоступные большинству пациентов из-за своей высокой цены препараты действуют намного быстрее. И конечно, «витаминная терапия» не столь результативна. Но практически у всех препаратов имеется «дозозависимый» (чем выше дозировка, тем лучше) и «хронозависимый» (чем дольше принимается препарат, тем длительнее сохраняется положительная динамика) эффект.

При этом неоспоримое преимущество витаминов — цена. Врач, назначая препарат, может быть уверен, что лекарство будет приниматься столько, сколько нужно, и не опустошит кошелек больного. Многие врачи, назначая группу В, ориентируются именно на это.

Узнать всех в лицо

Основные витамины группы B вы знаете наверняка. Это всем известные В1, В6 и В12:

Но их менее знаменитые собратья тоже заслуживают внимания.

Улавливаете общее? Правильно! Витамины группы В – незаменимы при заболеваниях нервной системы. А у кого из нас «нервы» в порядке? То побаливает голова, то раздражительность повысилась, то «прострелило» спину, то с памятью проблемы возникли…

Витамины группы В называют «нейротропными» из-за их влияния на функции нервных клеток. Некоторые исследования показали высокую активность этой группы в плане обезболивания при хронических болевых синдромах и повышения порога болевой чувствительности при острых болях. В настоящее время опубликовано более ста исследований, показавших клиническое улучшение при применении витаминов группы В у пациентов с болевыми синдромами.

Когда помогают витамины B?

Особенно часто витамины этой группы назначаются пациентам с болями в спине. Стоит обратиться к врачу с жалобой «спину заклинило», «прострелило» или «онемела рука/нога», как рецепт с заветной троицей (В1+В6+В12) будет в ваших руках. Почему? Потому что неоднократно доказано, что именно эти «волшебные» витамины оказывают влияние на нервные клетки, идущие от чувствительных рецепторов к мозгу, как бы «тормозя» болевые импульсы.

Если повреждено само нервное волокно, состоящее из сотен и тысяч отростков нейронов (нервных клеток), то для их успешной «реставрации» необходимы те же витамины, которые трудятся, укладывая белки, как кирпичики, для воссоздания оболочки волокна.

Однако многие неврологи сохраняют скептическое отношение к их терапевтическим возможностям, считая, что во многих случаях присутствует плацебо-эффект. Дело в том, что при назначении одних только витаминов достичь 100 % эффекта в лечении не удавалось еще никому. Поэтому, если у вас болит спина – обратитесь к врачу, он подберет для вас нужную комбинацию лекарственных средств, в числе которых будет и В-комплекс.

В 2000 и 2002 году американская ассоциация психиатров в журнале American Journal of Psychiatry опубликовала результаты исследований, доказывающие влияние дефицита витамина B12 на появление клинических депрессий у пожилых пациентов. Многим из них антидепрессанты показаны не были, поэтому витаминные комплексы в паре с диетой и гимнастикой дали хорошие результаты. Учитывая эти данные, многие врачи стали активно назначать В-комплексы для лечения депрессии и добиваться эффекта.

Результаты других исследований показали, что употребление беременными женщинами продуктов, богатых фолиевой кислотой, либо прием адекватных доз фолиевой кислоты и витамина В12 значительно уменьшают риск развития дефектов закладки нервной трубки. Это уже тоже «золотой стандарт» ведения беременности во всем мире.

А еще дефицит В1 играет большую роль в развитии алкогольной полиневропатии, которая в России является одной из самых распространенных форм генерализованного поражения периферических нервов.

Единственно сомнительным назначением данной группы до сих пор остаются астенические состояния, типа пресловутого «синдрома хронической усталости». Слишком много заболеваний может скрываться под маской этого невинного, на первый взгляд, диагноза. Устал человек… стресс, недосып и нерегулярное питание сделали свое черное дело. Попить витаминчиков – и всё пройдет? И пьют ведь! Горстями и килограммами!

. И нас подстерегает риск передозировки

При употреблении чрезмерных доз (в три и более раз превышающих рекомендуемое суточное потребление) витаминов группы B происходит развитие интоксикации. Гипервитаминоз витаминов В1, В2 и В6 может вызвать жировую дистрофию печени. Среди элементов группы B самые токсичные – B6 и В12. И аллергические реакции наблюдаются в основном при их переизбытке, а также при передозировке витаминов В1 и В2.

Так, переизбыток витамина В1 вызывает симптомы в виде аллергических реакций и спазматических головных болей. Снижается артериальное давление, появляется температура, слабость, тошнота, может возникать рвота, озноб сменяется чувством жара, беспокоит шум в ушах, появляется сильное потоотделение и головокружение.

При длительном употреблении витамина В6 в превышающих дозировках развивается анемия, нарушается координация движений и появляется онемение конечностей.

Избыток витамина В12 приводит к сердечной недостаточности, отеку легких, тромбозу сосудов из-за повышенной свертываемости крови и анафилактическому шоку. Учащается сердцебиение, появляются боли в области сердца, усиливаются нервные расстройства, на коже появляются аллергические высыпания в виде крапивницы.

Как видите, осторожность нужна даже с такими, казалось бы, безобидными препаратами, как витамины. Поэтому за советом лучше всего обратиться к доктору. И он обязательно расскажет вам про свои «любимые» витамины всё, что знает сам.

Товары по теме: [product strict=»витамины»](витамин)ы