Формула e mc2 что значит

Что на самом деле означает знаменитая формула Эйнштейна?

Уравнение E=mc² мелькает везде: от кепок до наклеек на бамперах. В 2008 году Мэрайя Кэри даже назвала так свой альбом. Но что, в сущности, означает знаменитое уравнение относительности, выведенное Альбертом Эйнштейном?

Для начала, E — это энергия, M — это масса, измерение количества вещества. Энергия и материя взаимозаменяемы. Кроме того, важно помнить, что во Вселенной есть установленное количество энергии и материи. Энергия постоянно перетекает в материю и обратно. Ничего не исчезает бесследно.

Теперь поговорим о c². Это часть уравнения, которая обозначает скорость света в квадрате. Получается, что энергия равна количеству массы, умноженной на скорость света в квадрате.

Почему нам нужно умножать материю на скорость света, чтобы получить энергию? Причина в том, что энергия, будь это световые волны или радиация, движется со скоростью света. Это 300 000 километров в секунду. Когда мы разбиваем атомы в ядерном реакторе или атомной бомбе, энергия вырывается со скоростью света.

Но почему скорость света в квадрате? Причина в том, что кинетическая энергия или энергия движения пропорциональна массе. Когда вы ускоряете объект, кинетическая энергия увеличивается на сумму скорости в квадрате. Вот отличный пример, с которым сталкивается любой водитель: если вы увеличите скорость в два раза, тормозной путь будет в четыре раза дольше, потому что тормозной путь равен квадрату скорости.

Уравнение Эйнштейна открыло двери для многочисленных технологических достижений в разных сферах, от ядерной энергетики и ядерной медицины до «одомашнивания солнца». Не так давно мы писали, что NASA планирует оснастить небольшим термоядерным реактором каждый дом и автомобиль, только основан он будет не на энергии распада, а на энергии синтеза. Дело очень непростое, но только подумайте: небольшое количество вещества может обеспечить вас энергией до конца ваших дней. Эйнштейн был весьма незаурядным физиком, и многие склонны искать причину его гениальности в мозге.

Читайте подробнее о «сером веществе» автора теории относительности.

Что означает формула E=mc 2 и как с ее помощью раздобыть много энергии

Игорь Гладкобородов

А то и означает, что масса и энергия — это одно и то же. То есть масса — это частный случай энергии. Энергию, заключенную в массе чего угодно, можно посчитать по этой простой формуле.

Скорость света — это очень много. Это 299 792 458 метров в секунду или, если вам так удобнее, 1 079 252 848,8 километров в час. Из-за этой большой величины получается, что если превратить чайный пакетик целиком в энергию, то этого хватит, чтобы вскипятить 350 миллиардов чайников.

У меня есть пара грамм вещества, где мне получить мою энергию?

Перевести всю массу предмета в энергию можно, только если вы где-нибудь найдете столько же антиматерии. А ее получить в домашних условиях проблематично, этот вариант отпадает.

Термоядерный синтез

Существует очень много природных термоядерных реакторов, вы можете их наблюдать, просто взглянув на небо. Солнце и другие звезды — это и есть гигантские термоядерные реакторы.

Другой способ откусить от материи хоть сколько-то массы и превратить ее в энергию — это произвести термоядерный синтез. Берем два ядра водорода, сталкиваем их, получаем одно ядро гелия. Весь фокус в том, что масса двух ядер водорода немного больше, чем масса одного ядра гелия. Вот эта масса и превращается в энергию.

Но тут тоже не так все просто: ученые еще не научились поддерживать реакцию управляемого ядерного синтеза, промышленный термоядерный реактор фигурирует только в самых оптимистичных планах на середину этого столетия.

Ядерный распад

Ближе к реальности — реакция ядерного распада. Она вовсю используется в ядерных электростанциях. Это когда два больших ядра атома распадаются на два маленьких. При такой реакции масса осколков получается меньше массы ядра, пропавшая масса и уходит в энергию.

Горение

Превращение массы в энергию вы можете наблюдать прямо у вас в руках. Зажгите спичку — и вот она. При некоторых химических реакциях, например, горения, выделяется энергия от потери массы. Но она очень мала по сравнению с реакцией распада ядра, и вместо ядерного взрыва у вас в руках происходит просто горение спички.

Более того, когда вы поели, еда через сложные химические реакции благодаря мизерной потере массы отдает энергию, которую вы потом используете, чтобы сыграть в настольный теннис, ну или на диване перед телеком, чтобы поднять пульт и переключить канал.

Просто о сложном: почему E=mc2 или как Эйнштейн пришел к теории относительности

Теории и практики

Построив модель пространства и времени, Эйнштейн проложил путь к пониманию того, как загораются и светят звезды, открыл глубинные причины работы электродвигателей и генераторов электрического тока и, по сути, заложил фундамент всей современной физики. В своей книге «Почему Е=mc2?» ученые Брайан Кокс и Джефф Форшоу не ставят под сомнение теорию Эйнштейна, а учат не доверять тому, что мы называем здравым смыслом. Публикуем главы о пространстве и времени, а, вернее, о том, почему нам нужно отказаться от сложившихся о них представлениях.

Что для вас значат слова «пространство» и «время»? Возможно, вы представляете себе пространство как тьму между звездами, которую видите, глядя на небо холодной зимней ночью? Или как пустоту между Землей и Луной, в которой мчится космический корабль со звездами и полосами, пилотируемый парнем по имени Базз (Buzz Aldrin, пилот лунного модуля «Аполлон-11»)? Время можно представить как тиканье ваших часов или осеннее превращение листьев из зеленых в красные и желтые, когда Солнце проходит по небу все ниже в пятимиллиардный раз. Мы все интуитивно ощущаем пространство и время; они — неотъемлемая часть нашего существования. Мы движемся через пространство на поверхности голубой планеты, пока время ведет свой отсчет.

Ряд научных открытий, сделанных в последние годы XIX столетия на первый взгляд в совершенно не связанных между собой областях, побудил физиков пересмотреть простые и интуитивные картины пространства и времени. В начале XX века Герман Минковский, коллега и учитель Альберта Эйнштейна, написал свой знаменитый некролог древней сфере с орбитами, по которым путешествовали планеты: «Отныне пространство само по себе и время само по себе превратились не более чем в тени, и имеется только своего рода смешение этих двух понятий». Что Минковский подразумевал под смешением пространства и времени? Чтобы разобраться в сути этого почти мистического утверждения, необходимо понять специальную теорию относительности Эйнштейна, которая представила миру наиболее известное из всех уравнений, E = mc2, и навсегда поместила в центр нашего понимания устройства Вселенной величину, обозначаемую символом c — скорость света.

Специальная теория относительности Эйнштейна — это фактически описание пространства и времени. Центральное место в ней занимает понятие особой скорости, которую невозможно превзойти никаким ускорением, каким бы сильным оно ни было. Эта скорость — скорость света в вакууме, составляющая 299 792 458 метров в секунду. Путешествуя с такой скоростью, луч света, покинувший Землю, через восемь минут пролетит мимо Солнца, за 100 тысяч лет пересечет нашу Галактику Млечный Путь, а через два миллиона лет достигнет ближайшей соседней галактики — Туманности Андромеды. Сегодня ночью крупнейшие телескопы Земли будут вглядываться в черноту межзвездного пространства и ловить древние лучи света от дальних, давно умерших звезд на краю наблюдаемой Вселенной. Эти лучи начали свое путешествие более 10 миллиардов лет назад, за несколько миллиардов лет до возникновения Земли из сжимающегося облака межзвездной пыли. Скорость света велика, но далеко не бесконечна. По сравнению c огромными расстояниями между звездами и галактиками она может казаться удручающе низкой — настолько, что мы в состоянии ускорить очень малые объекты до скоростей, отличающихся от скорости света на доли процента, с помощью такой техники, как 27-километровый Большой адронный коллайдер в Европейском центре ядерных исследований в Женеве.

Если бы можно было превышать скорость света, то мы могли бы построить машину времени, переносящую нас в любую точку истории

Существование специальной, предельной космической скорости — достаточно странная концепция. Как мы узнаем позже из этой книги, связь этой скорости со скоростью света — своего рода подмена понятий. Предельная космическая скорость играет гораздо более важную роль во Вселенной Эйнштейна, и есть веская причина, по которой луч света перемещается именно с данной скоростью. Однако мы к этому еще вернемся. А пока достаточно сказать, что по достижении объектами этой особой скорости начинают происходить странные вещи. Как можно предотвратить превышение объектом этой скорости? Это выглядит так, словно существует универсальный закон физики, не позволяющий вашей машине разогнаться свыше 90 километров в час, независимо от мощности двигателя. Но в отличие от ограничения скорости автомобиля выполнение этого закона обеспечивается не неземной полицией. Его нарушение становится абсолютно невозможным благодаря самому построению ткани пространства и времени, и это исключительное везение, поскольку в противном случае мы имели бы дело с очень неприятными последствиями. Позже мы увидим, что если бы можно было превышать скорость света, то мы могли бы построить машину времени, переносящую нас в любую точку истории. Например, мы могли бы отправиться в период до нашего рождения и случайно или преднамеренно помешать встрече родителей.

Это неплохой сюжет для фантастической литературы, но не для создания Вселенной. И действительно, Эйнштейн выяснил, что Вселенная устроена совсем не так. Пространство и время настолько тонко переплетены, что подобные парадоксы недопустимы. Однако все имеет свою цену, и в данном случае эта цена — наш отказ от глубоко укоренившихся представлений о пространстве и времени. Во Вселенной Эйнштейна движущиеся часы идут медленнее, движущиеся объекты сокращаются в размере и мы можем путешествовать на миллиарды лет в будущее. Это Вселенная, где человеческая жизнь может растянуться почти до бесконечности. Мы могли бы наблюдать угасание Солнца, испарение океанов, погружение Солнечной системы в вечную ночь, рождение звезд из облаков межзвездной пыли, формирование планет и, возможно, зарождение жизни в новых, пока еще не сформировавшихся мирах. Вселенная Эйнштейна позволяет нам путешествовать в далекое будущее, вместе с тем удерживая двери в прошлое плотно закрытыми.

К концу этой книги мы увидим, как Эйнштейн был вынужден прийти к столь фантастической картине Вселенной и как ее корректность была неоднократно доказана в ходе большого количества научных экспериментов и технологического применения. Например, спутниковая навигационная система в автомобиле разработана с учетом того факта, что время на орбите спутников и на земной поверхности движется с разной скоростью. Картина Эйнштейна радикальна: пространство и время — совсем не то, чем нам кажутся.

Представьте, что вы читаете книгу во время полета в самолете. В 12:00 вы взглянули на часы и решили сделать перерыв и прогуляться по салону, чтобы поговорить с другом, сидящим на десять рядов впереди. В 12:15 вы вернулись на место, сели и вновь взяли в руки книгу. Здравый смысл подсказывает, что вы вернулись на то же место: то есть прошли те же десять рядов назад, а когда вернулись, ваша книга находилась там же, где вы ее оставили. А теперь давайте немного задумаемся над концепцией «то же самое место». Поскольку интуитивно понятно, что мы имеем в виду, говоря о некоем месте, все это может восприниматься как чрезмерный педантизм. Мы можем пригласить друга на бокал пива в бар, и бар никуда не переедет к тому времени, когда мы до него дойдем. Он будет на том же месте, где мы его оставили, вполне возможно, накануне вечером. В этой вводной главе многие вещи наверняка покажутся вам излишне педантичными, но все же продолжайте читать. Тщательное обдумывание этих на первый взгляд очевидных концепций проведет нас по стопам Аристотеля, Галилео Галилея, Исаака Ньютона и Эйнштейна.

Если вы ляжете вечером в постель и проспите восемь часов, то к моменту пробуждения переместитесь более чем на 800 тысяч километров

Так как же точно определить, что мы подразумеваем под «тем же самым местом»? Мы уже знаем, как сделать это на поверхности Земли. Земной шар покрыт воображаемыми линиями параллелей и меридианов, так что любое место на его поверхности можно описать двумя числами, представляющими собой координаты. Например, британский город Манчестер расположен в точке с координатами 53 градуса 30 минут северной широты и 2 градуса 15 минут западной долготы. Эти два числа говорят нам о том, где именно находится Манчестер, при условии согласования положения экватора и нулевого меридиана. Следовательно, положение любой точки как на поверхности Земли, так и за ее пределами можно зафиксировать с помощью воображаемой трехмерной сетки, распространяющейся от поверхности Земли вверх. На самом деле такая сетка может проходить и вниз, через центр Земли, и выходить на другой ее стороне. С ее помощью можно описать положение любой точки — на поверхности Земли, под землей или в воздухе. В действительности нам нет необходимости останавливаться на нашей планете. Сетку можно протянуть до Луны, Юпитера, Нептуна, за пределы Млечного Пути, вплоть до самого края наблюдаемой Вселенной. Такая большая, возможно, бесконечно большая сетка позволяет вычислить местоположение любого объекта во Вселенной, что, перефразируя Вуди Аллена, может очень пригодиться тому, кто не в состоянии вспомнить, куда что положил. Стало быть, эта сетка определяет область, где находится все сущее, своего рода гигантскую коробку, содержащую все объекты Вселенной. У нас даже может возникнуть соблазн назвать эту гигантскую область пространством.

Но вернемся к вопросу, что означает «одно и то же место», и к примеру с самолетом. Можно предположить, что в 12:00 и 12:15 вы находились в одной и той же точке пространства. Теперь представим, как выглядит последовательность событий с позиции человека, который наблюдает за самолетом с поверхности Земли. Если самолет пролетает над его головой со скоростью, скажем, около тысячи километров в час, то за период с 12:00 до 12:15 вы переместились, с его точки зрения, на 250 километров. Другими словами, в 12:00 и 12:15 вы находились в разных точках пространства. Так кто же прав? Кто двигался, а кто оставался на одном и том же месте?

Если вы не в состоянии ответить на этот будто бы простой вопрос, то вы оказались в хорошей компании. Аристотель, один из величайших мыслителей Древней Греции, был бы абсолютно неправ, поскольку однозначно бы заявил, что движется пассажир самолета. Аристотель считал, что Земля неподвижна и находится в центре Вселенной, а Солнце, Луна, планеты и звезды вращаются вокруг Земли, будучи закреплены на 55 концентрических прозрачных сферах, вложенных друг в друга, как матрешки. Таким образом, Аристотель разделял наше интуитивное представление о пространстве как некой области, в которой размещены Земля и небесные сферы. Для современного человека картина Вселенной, состоящей из Земли и вращающихся небесных сфер, выглядит совершенно нелепой. Но подумайте сами, к какому выводу вы могли прийти, если бы никто не сказал вам, что Земля вращается вокруг Солнца, а звезды представляют собой не что иное, как очень удаленные солнца, среди которых есть звезды в тысячи раз ярче ближайшей к нам звезды, хотя они и расположены в миллиардах километров от Земли? Безусловно, у нас не было бы ощущения, что Земля дрейфует в невообразимо огромной Вселенной. Наше современное мировоззрение сформировалось ценой больших усилий и зачастую противоречит здравому смыслу. Если бы картина мира, которую мы создавали на протяжении тысячелетий экспериментов и размышлений, была очевидной, то великие умы прошлого (такие как Аристотель) сами бы разгадали эту загадку. Стоит вспомнить об этом, когда какая-либо из описанных в книге концепций покажется вам слишком сложной. Величайшие умы прошлого согласились бы с вами.

стол Эйнштейна через несколько часов после его смерти

Чтобы найти изъян в ответе Аристотеля, давайте на минуту примем его картину мира и посмотрим, к чему это приведет. Согласно Аристотелю, мы должны заполнить пространство линиями воображаемой сетки, связанной с Землей, и определить с ее помощью, кто где находится и кто движется, а кто нет. Если представить себе пространство как заполненный объектами ящик, с Землей, зафиксированной в центре, то будет очевидно, что именно вы, пассажир самолета, меняете свое местоположение в ящике, тогда как наблюдающий за вашим полетом человек стоит не шевелясь на поверхности Земли, неподвижно висящей в пространстве. Другими словами, имеется абсолютное движение, а значит, и абсолютное пространство. Объект пребывает в абсолютном движении, если со временем меняет свое местоположение в пространстве, которое вычисляется с помощью воображаемой сетки, привязанной к центру Земли.

Безусловно, проблема такой картины в том, что Земля не покоится неподвижно в центре Вселенной, а представляет собой вращающийся шар, движущийся по орбите вокруг Солнца. Фактически Земля движется относительно Солнца со скоростью около 107 тысяч километров в час. Если вы ляжете вечером в постель и проспите восемь часов, то к моменту пробуждения переместитесь более чем на 800 тысяч километров. Вы даже вправе заявить, что примерно через 365 дней ваша спальня вновь окажется в той же точке пространства, так как Земля завершит полный оборот вокруг Солнца. Следовательно, вы можете решить лишь немного изменить картину Аристотеля, оставив нетронутым сам дух его учения. Почему бы просто не перенести центр координатной сетки на Солнце? Увы, эта достаточно простая мысль тоже неверна, поскольку Солнце также движется по орбите вокруг центра Млечного Пути. Млечный Путь — это наш локальный остров во Вселенной, состоящий из более чем 200 миллиардов звезд. Только представьте, насколько велика наша Галактика и сколько времени требуется, чтобы ее обойти. Солнце с Землей на буксире двигается по Млечному Пути со скоростью около 782 тысячи километров в час на расстоянии примерно в 250 квадриллионов километров от центра Галактики. При подобной скорости понадобится около 226 миллионов лет, чтобы совершить полный оборот. В таком случае, может, достаточно будет еще одного шага, чтобы сохранить картину мира Аристотеля? Разместим начало сетки в центре Млечного Пути и посмотрим, что же было в вашей спальне, когда место, в котором она находится, пребывало в этой точке пространства в прошлый раз. А в прошлый раз на этом месте динозавр ранним утром поглощал листья доисторических деревьев. Но и эта картина ошибочна. В действительности галактики «разбегаются», удаляясь друг от друга, и чем дальше от нас расположена галактика, тем быстрее она удаляется. Наше движение среди мириады галактик, образующих Вселенную, представить себе крайне трудно.

Наука приветствует неопределенность и признает, что это ключ к новым открытиям

Так что в картине мира Аристотеля наблюдается явная проблема, поскольку она не позволяет точно определить, что значит «оставаться в неподвижности». Другими словами, невозможно рассчитать, где нужно разместить центр воображаемой координатной сетки, а стало быть, и решить, что находится в движении, а что стоит на месте. Самому Аристотелю не приходилось сталкиваться с данной проблемой, потому что его картина неподвижной Земли, окруженной вращающимися сферами, не оспаривалась почти две тысячи лет. Наверное, это следовало сделать, но, как мы уже говорили, подобные вещи не всегда очевидны даже для величайших умов. Клавдий Птолемей, которого мы знаем как просто Птолемея, работал во II столетии в великой Александрийской библиотеке и внимательно изучал ночное небо. Ученого беспокоило на первый взгляд необычное движение пяти известных на то время планет, или «блуждающих звезд» (название, от которого произошло слово «планета»). Многомесячные наблюдения с Земли показывали, что планеты не движутся на фоне звезд по ровному пути, а выписывают странные петли. Это необычное движение, обозначаемое термином «ретроградное», было известно за много тысячелетий до Птолемея. Древние египтяне описывали Марс как планету, которая «движется назад». Птолемей был согласен с Аристотелем в том, что планеты вращаются вокруг неподвижной Земли, но, чтобы объяснить ретроградное движение, ему пришлось прикрепить планеты к эксцентричным вращающимся колесам, которые, в свою очередь, были прикреплены к вращающимся сферам. Такая весьма сложная, но далеко не элегантная модель позволяла объяснить движение планет по небу. Истинного объяснения ретроградного движения пришлось ждать до середины XVI века, когда Николай Коперник предложил более изящную (и более точную) версию, заключавшуюся в том, что Земля не покоится в центре Вселенной, а вращается вокруг Солнца вместе с остальными планетами. У работы Коперника нашлись серьезные противники, поэтому она была запрещена католической церковью, и запрет был снят только в 1835 году. Точные измерения Тихо Браге и работы Иоганна Кеплера, Галилео Галилея и Исаака Ньютона не только полностью подтвердили правоту Коперника, но и привели к созданию теории движения планет в виде законов Ньютона о движении и гравитации. Эти законы представляли собой лучшее описание движения «блуждающих звезд» и вообще всех объектов (от вращающихся галактик до артиллерийских снарядов) под воздействием гравитации. Такую картину мира не ставили под сомнение до 1915 года, когда была сформулирована общая теория относительности Эйнштейна.

Постоянно меняющееся представление о положении Земли, планет и их движении по небу должно послужить уроком для тех, кто абсолютно убежден в своем знании. Есть много теорий об окружающем мире, которые на первый взгляд кажутся самоочевидной истиной, и одна из них — о нашей неподвижности. Будущие наблюдения могут нас удивить и озадачить, что во многих случаях и происходит. Хотя мы не должны болезненно реагировать на то, что природа часто вступает в противоречие с интуитивными представлениями племени наблюдательных потомков приматов, представляющих собой углеродную форму жизни на небольшой каменной планете, вращающейся вокруг ничем не примечательной немолодой звезды на задворках Млечного Пути. Теории пространства и времени, которые мы обсуждаем в этой книге, на самом деле могут оказаться (и, скорее всего, окажутся) не более чем частными случаями пока еще не сформулированной более глубокой теории. Наука приветствует неопределенность и признает, что это ключ к новым открытиям.

Учебники

Журнал «Квант»

Общие

Болотовский Б. Простой вывод формулы E = mc 2 //Квант. — 2005. — № 6. — С. 2-7.

По специальной договоренности с редколлегией и редакцией журнала «Квант»

Содержание

Введение

Полная и окончательная формулировка современной теории относительности содержится в большой статье Альберта Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел», опубликованной в 1905 году. Если говорить об истории создания теории относительности, то у Эйнштейна были предшественники. Отдельные важные вопросы теории исследовались в работах Х.Лоренца, Дж.Лармора, А.Пуанкаре, а также некоторых других физиков. Однако теория относительности как физическая теория до появления работы Эйнштейна не существовала. Работа Эйнштейна отличается от предшествующих работ совершенно новым пониманием как отдельных сторон теории, так и всей теории как целого, таким пониманием, которого не было в работах его предшественников.

Теория относительности заставила пересмотреть многие основные представления физики. Относительность одновременности событий, различия в ходе движущихся и покоящихся часов, отличия в длине движущейся и покоящейся линеек — эти и многие другие следствия теории относительности неразрывно связаны с новыми по сравнению с ньютоновской механикой представлениями о пространстве и времени, а также о взаимной связи пространства и времени.

Одно из важнейших следствий теории относительности — знаменитое соотношение Эйнштейна между массой m покоящегося тела и запасом энергии Е в этом теле:

где с — скорость света.

(Это соотношение называют по-разному. На Западе для него принято название «соотношение эквивалентности между массой и энергией». У нас долгое время было принято более осторожное название «соотношение взаимосвязи между массой и энергией». Сторонники этого более осторожного названия избегают слова «эквивалентность», тождественность, потому что, говорят они, масса и энергия — это разные качества вещества, они могут быть связаны между собой, но не тождественны, не эквивалентны. Мне кажется, что эта осторожность является излишней. Равенство E = mc 2 говорит само за себя. Из него следует, что массу можно измерять в единицах энергии, а энергию — в единицах массы. Кстати, так физики и поступают. А утверждение, что масса и энергия — это разные характеристики вещества, было справедливо в механике Ньютона, а в механике Эйнштейна само соотношение E = mc 2 говорит о тождественности этих двух величин — массы и энергии. Можно, конечно, сказать, что соотношение между массой и энергией не означает их тождественности. Но это все равно, что сказать, глядя на равенство 2 = 2: это не тождество, а соотношение между разными двойками, потому что справа стоит правая двойка, а слева — левая.)

Соотношение (1) обычно выводится из уравнения движения тела в эйнштейновской механике, но этот вывод достаточно труден для ученика средней школы. Поэтому имеет смысл попытаться найти простой вывод этой формулы.

Условие малости скоростей

Мы будем предполагать, что тело массой m, с которым мы будем иметь дело, либо покоится (и тогда, очевидно, скорость его равна нулю), либо, если оно движется, то со скоростью υ, малой по сравнению со скоростью света с. Иными словами, мы будем предполагать, что отношение \(

\frac<\upsilon>

\frac<\upsilon>

\frac<\upsilon>

\frac<\upsilon^2>

В этом приближении получаются соотношения, которые на первый взгляд могут показаться странными, хотя ничего странного в них нет, надо только помнить, что соотношения эти не являются точными равенствами, а справедливы с точностью до величины \(

\frac<\upsilon>

\frac<\upsilon^2>

Действительно, умножим обе части этого приближенного равенства на \(

т.е. приближенное равенство (2). Поскольку мы считаем, что величина \(

\frac<\upsilon^2>

\frac<\upsilon^2>

Аналогично, нетрудно доказать в том же приближении равенство

Чем меньше величина \(

\frac<\upsilon>

Мы не случайно будем использовать приближение малых скоростей. Нередко приходится слышать и читать, что теория относительности должна применяться в случае больших скоростей, когда отношение скорости тела к скорости света имеет порядок единицы, при малых же скоростях применима механика Ньютона. На самом деле теория относительности не сводится к механике Ньютона даже в случае сколь угодно малых скоростей. Мы это увидим, доказав соотношение E = mc 2 для покоящегося или очень медленно движущегося тела. Механика Ньютона такого соотношения дать не может.

Эффект Доплера

Мы начнем с явления, которое называется по имени австрийского физика Кристиана Доплера, открывшего это явление в середине позапрошлого века.

Рассмотрим источник света, причем будем считать, что источник движется вдоль оси x со скоростью υ. Предположим для простоты, что в момент времени t = 0 источник проходит через начало координат, т.е. через точку х = 0. Тогда положение источника в любой момент времени t определяется формулой

Предположим, что далеко впереди излучающего тела на оси x помещен наблюдатель, который следит за движением тела. Ясно, что при таком расположении тело приближается к наблюдателю. Допустим, что наблюдатель взглянул на тело в момент времени t. В этот момент до наблюдателя доходит световой сигнал, излученный телом в более ранний момент времени t’. Очевидно, момент излучения должен предшествовать моменту приема, т.е. должно быть t’ \(

Таким образом, наблюдатель, глядя на движущееся тело в момент времени t, видит это тело там, где оно находилось в более ранний момент времени t’, причем связь между t и t’ определяется формулой (5).

Предположим теперь, что яркость источника периодически меняется по закону косинуса. Обозначим яркость буквой I. Очевидно, I есть функция времени, и мы можем, учитывая это обстоятельство, записать

I = I_0 + I_1 \cos \omega t \ (I_0 > I_1 > 0),\)

где I0 и I1 — некоторые постоянные, не зависящие от времени. Неравенство в скобках необходимо потому, что яркость не может быть отрицательной величиной. Но для нас в данном случае это обстоятельство не имеет никакого значения, поскольку в дальнейшем нас будет интересовать только переменная составляющая — второе слагаемое в формуле для I(t).

Пусть наблюдатель смотрит на тело в момент времени t. Как уже было сказано, он видит тело в состоянии, соответствующем более раннему моменту времени t’. Переменная часть яркости в момент t’ пропорциональна cos ωt’. С учетом соотношения (5) получаем

Коэффициент при t под знаком косинуса дает частоту изменения яркости, как ее видит наблюдатель. Обозначим эту частоту через ω’, тогда

Если источник покоится (υ = 0), то ω’ = ω, т.е. наблюдатель воспринимает ту же самую частоту, что излучается источником. Если же источник движется к наблюдателю (в этом случае наблюдатель принимает излучение, направленное вперед по движению источника), то принимаемая частота ω’ отличается от излучаемой частоты ω, причем принимаемая частота больше излучаемой.

Случай, когда источник движется от наблюдателя, можно получить, изменив знак перед υ в соотношении (6). Видно, что тогда принимаемая частота оказывается меньше излучаемой.

Можно сказать, что вперед излучаются большие частоты, а назад — малые (если источник удаляется от наблюдателя, то наблюдатель, очевидно, принимает излучение, испущенное назад).

В несовпадении частоты колебаний источника и частоты, принимаемой наблюдателем, и состоит эффект Доплера. Если наблюдатель находится в системе координат, в которой источник покоится, то излучаемая и принимаемая частоты совпадают. Если же наблюдатель находится в системе координат, в которой источник движется со скоростью υ, то связь излучаемой и принимаемой частот определяется формулой (6). При этом мы предполагаем, что наблюдатель всегда покоится.

Как видно, связь между излучаемой и принимаемой частотами определяется скоростью v относительного движения источника и наблюдателя. В этом смысле безразлично, кто движется — источник приближается к наблюдателю или наблюдатель к источнику. Но нам в дальнейшем удобнее будет считать, что наблюдатель покоится.

Строго говоря, в разных системах координат время течет по-разному. Изменение хода времени также сказывается на величине наблюдаемой частоты. Если,например, частота колебаний маятника в системе координат, где он покоится, равна ω, то в системе координат, где он движется со скоростью υ, частота равна \(

\frac<\upsilon^2>

Таким образом, наблюдение за движущимся телом имеет свои особенности. Наблюдатель видит тело не там, где оно находится (пока сигнал идет к наблюдателю, тело успевает переместиться), и принимает сигнал, частота которого ω’ отличается от излучаемой частоты ω.

Выпишем теперь окончательные формулы, которые понадобятся нам в дальнейшем. Если движущийся источник излучает вперед по направлению движения, то частота ω’, принятая наблюдателем, связана с частотой источника ω соотношением

Для излучения назад имеем

Энергия и импульс фотона

Иногда вместо слова «фотон» говорят «квант электромагнитного поля».

Фотон имеет не только энергию, но и импульс, равный

Этих сведений нам будет достаточно для дальнейшего.

Вывод формулы E = mc 2

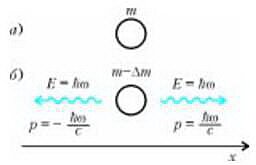

Рассмотрим покоящееся тело массой m. Предположим, что это тело одновременно излучает два фотона в прямо противоположных направлениях. Оба фотона имеют одинаковые частоты ω и, значит, одинаковые энергии \(

E = \hbar \omega\), а также равные по величине и противоположные по направлению импульсы. В результате излучения тело теряет энергию

\Delta E = 2 \hbar \omega. \qquad (9)\)

Потеря импульса равна нулю, и, следовательно, тело после излучения двух квантов остается в покое.

Этот мысленный опыт представлен на рисунке 1. Тело изображено кружком, а фотоны — волнистыми линиями. Один из фотонов излучается в положительном направлении оси x, другой — в отрицательном. Около волнистых линий приведены значения энергии и импульса соответствующих фотонов. Видно, что сумма излученных импульсов равна нулю.

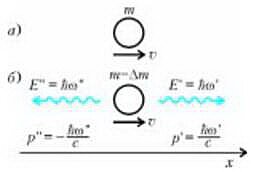

Рассмотрим теперь ту же картину с точки зрения наблюдателя, который движется по оси x влево (т.е. в отрицательном направлении оси x) с малой скоростью υ. Такой наблюдатель увидит уже не покоящееся тело, а тело, движущееся с малой скоростью вправо. Величина этой скорости равна υ, а направлена скорость в положительном направлении оси x. Тогда частота, излучаемая вправо, будет определяться формулой (7) для случая излучения вперед:

\omega’ = \omega \left( 1 + \frac<\upsilon>

Мы частоту фотона, излучаемого движущимся телом вперед по направлению движения, обозначили через ω’, чтобы не спутать эту частоту с частотой ω излучаемого фотона в той системе координат, где тело покоится. Соответственно, частота фотона, излучаемого движущимся телом влево, определяется формулой (8) для случая излучения назад:

Чтобы не перепутать излучение вперед и излучение назад, мы будем величины, относящиеся к излучению назад, обозначать двумя штрихами.

Поскольку, из-за эффекта Доплера, частоты излучения вперед и назад различны, энергия и импульс у излученных квантов также будут различаться. Квант, излученный вперед, будет иметь энергию

E’ = \hbar \omega’ = \hbar \omega \left( 1 + \frac<\upsilon>

Квант, излученный назад, будет иметь энергию

При этом импульсы квантов направлены в противоположные стороны.

Картина процесса излучения, каким его видит движущийся наблюдатель, изображена на рисунке 2.

Важно здесь подчеркнуть, что на рисунках 1 и 2 изображен один и тот же процесс, но с точки зрения разных наблюдателей. Первый рисунок относится к случаю, когда наблюдатель покоится относительно излучающего тела, а второй — когда наблюдатель движется.

Подсчитаем баланс энергии и импульса для второго случая. Потеря энергии в системе координат, где излучатель имеет скорость υ, равна

т.е. она такая же, как и в системе, где излучатель покоится (см. формулу (9)). Но потеря импульса в системе, где излучатель движется, не равна нулю, в отличие от системы покоя:

Движущийся излучатель теряет импульс \(

\frac<\Delta E \upsilon>

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, как записывается импульс тела массой m:

\Delta p = \Delta m \upsilon\)

Здесь Δp — изменение импульса тела при неизменной скорости, Δm — изменение его массы.

Это выражение для потери импульса надо приравнять к выражению (10), которое связывает потерю импульса с потерей энергии. Мы получим формулу

\frac<\Delta E>

\Delta E = \Delta m c^2,\)

которая означает, что изменение энергии тела влечет за собой пропорциональное изменение его массы. Отсюда легко получить соотношение между полной массой тела и полным запасом энергии:

Открытие этой формулы явилось огромным шагом вперед в понимании природных явлений. Само по себе осознание эквивалентности массы и энергии есть великое достижение. Но полученная формула, помимо того, имеет широчайшее поле применения. Распад и слияние атомных ядер, рождение и распад частиц, превращения элементарных частиц одна в другую и множество других явлений требуют для своего объяснения учета формулы связи между массой и энергией.

В заключение — два домашних задания для любителей теории относительности.

\Delta m = \frac<\Delta E>