как называется модель которая воспроизводит свойства объекта оригинала в образной или знаковой форме

Формы представления моделей. Формализация

Урок 13. Информатика и ИКТ 11 класс (к учебнику Н. Д. Угриновича)

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Формы представления моделей. Формализация»

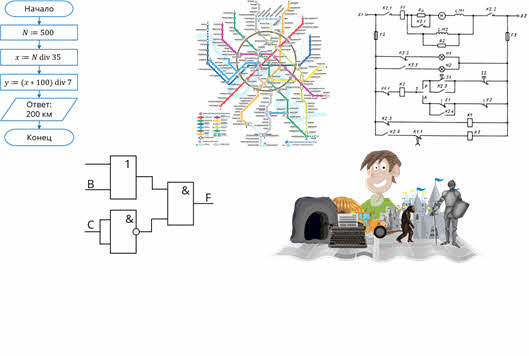

· алгоритм как информационная модель;

Для изучения свойств различных предметов, процессов или явлений, а также связей между ними люди проводят разнообразные исследования. Однако не всегда можно, а бывает и невозможно, исследовать сами предметы, процессы или явления непосредственно. В таких случаях создаются и исследуются их модели.

Все модели делятся на два больших класса: это материальные модели и информационные.

Материальная (предметная) модель воспроизводит геометрические, физические, химические, биологические свойства объектов в материальной форме.

Примерами материальных моделей объекта являются чучела животных, манекены, муляжи, глобус, модель водяной мельницы и другие. Материальные модели чаще всего предназначены для проведения практических исследований.

Информационная модель – это совокупность информации, описывающая существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления. Информационные модели нельзя потрогать, они не имеют материального воплощения, потому что строятся только на информации.

Примерами информационных моделей объекта являются, например, физическая карта России, уравнение химической реакции, рассказ о берегах реки Дон, математические формулы и другие.

Информационные модели чаще всего предназначены для проведения теоретических исследований.

В зависимости от цели исследования информационные модели одного и того же объекта будут разными.

Рассмотрим пример. Представьте себе, что нужно отгадать загадку. Вам предлагают перечень свойств реального предмета: круглое, зелёное, глянцевое, полосатое, звонкое, ароматное, сладкое, тяжёлое, крупное, с сухим хвостиком.

Список можно продолжать, но вы, наверное, уже догадались, что речь идёт об арбузе.

Информация о нём дана самая разнообразная; и цвет, и запах, и вкус, и даже звук. Очевидно, её гораздо больше, чем требуется для решения этой задачи. Попробуйте выбрать из всех перечисленных признаков и свойств минимум, позволяющий безошибочно определить объект.

В русском фольклоре давно найдено решение. Помните детскую загадку: «Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный».

Если бы информация предназначалась художнику для написания натюрморта, можно было ограничиться следующими свойствами объекта: круглый, большой, зелёный, полосатый.

Чтобы вызвать аппетит у сладкоежки, выбрали бы другие свойства: зрелый, сочный, ароматный, сладкий.

Для человека, выбирающего арбуз на бахче, можно было бы предложить следующую модель: крупный, звонкий, с сухим хвостиком.

То есть один и тот же объект может иметь несколько моделей. Это могут быть и материальные и информационные модели. Всё зависит от цели исследования.

Рассмотрим подробнее информационные модели.

Информационные модели делятся на:

· словесные (это могут быть устные и письменные описания);

· графические (рисунки, чертежи, пиктограммы, карты и другие);

· структурные (сюда относятся таблицы, графики, диаграммы, схемы и прочее);

· алгоритмические (правила, планы действий и так далее)

· математические (формулы, уравнения, неравенства, функции и так далее);

· специальные (к ним относятся химические формулы и уравнения, нотные записи, записи шахматных партий и прочее).

Значит можно сделать вывод, что информационные модели представляют объекты и процессы в образной или знаковой форме.

То есть существует несколько классификаций информационных моделей.

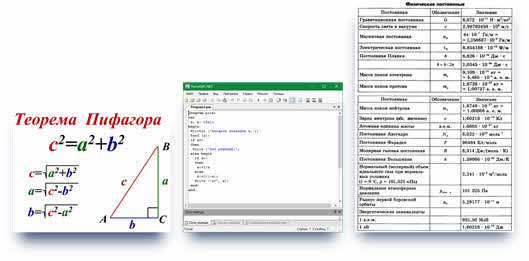

Знаковые информационные модели описывают объект или явление на каком-либо естественном или формальном языке. Знаковая информационная модель может быть представлена в форме текста (например, программа на языке программирования Паскаль), в виде формулы (например, Теорема Пифагора), в форме таблицы (например, физические постоянные) и так далее.

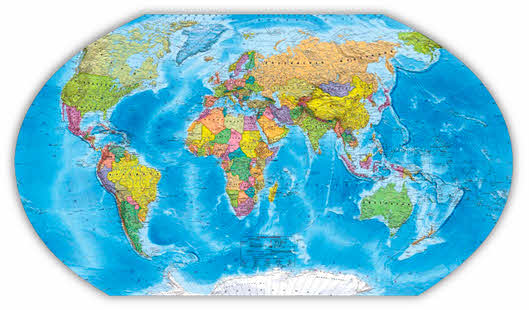

При построении знаковой информационной модели может использоваться несколько различных языков. Посмотрите на карту. Здесь используются графические элементы, буквы, цифры.

Образные (графические) модели описывают зрительные образы (в виде рисунков, фотографий, схем).

В то же время, рассматривая любую образную информационную модель, мы связываем её с определённым носителем информации (бумагой, магнитным диском, флэш-накопителем и другими).

Образные информационные модели нашли широкое применение в образовании. Практически на каждом уроке вы пользуетесь таблицами, плакатами, картами.

В процессе своего развития человечество всегда строило различные модели используя разнообразные способы и инструменты, которые постоянно совершенствовались. Самыми первыми информационными моделями можно считать наскальные рисунки.

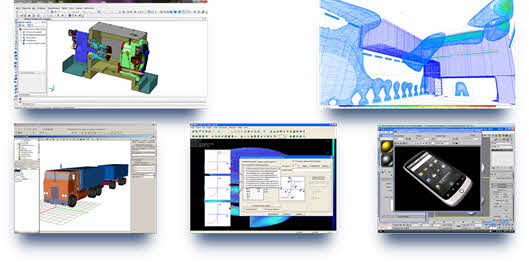

Появление компьютера обеспечило компьютерную реализацию информационных моделей, которая предполагает проведение вычислительного эксперимента и осуществление прогнозирования.

Рассмотрим подробнее алгоритм как информационную модель.

Люди ежедневно пользуются разнообразными правилами, инструкциями, рецептами, которые состоят из определённой последовательности команд (указаний). Некоторые из них мы выполняем почти не задумываясь, автоматически.

Алгоритмы лежат в основе современных информационных технологий. Алгоритм является информационной моделью процесса решения задачи.

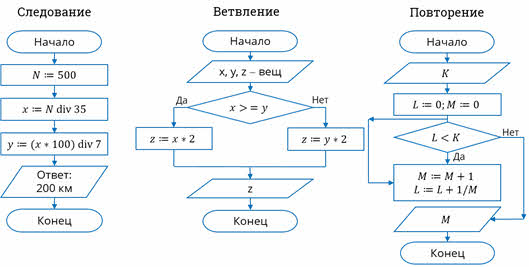

Существует несколько способов записи алгоритма, среди них выделяют:

· Графические (в виде блок-схемы)

· и на алгоритмическом языке.

Блок-схема позволяет сделать алгоритм более наглядным. То есть по блок-схеме можно сразу определить какая алгоритмическая структура используется – следование, ветвление или повторение. По блок-схеме можно легко проследить выполнение алгоритма, так как её элементы соединены стрелками, которые указывают порядок действий.

Каждое действие в алгоритме изображается на блок-схеме с помощью геометрической фигуры, внутри которой записывается программный код.

Итак, мы уже говорили, что замену реального объекта, явления или процесса его подходящей копией называют моделированием.

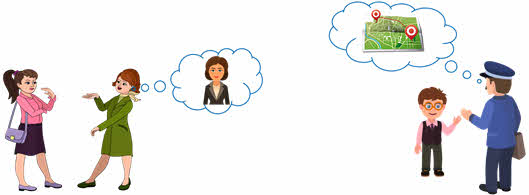

Например, когда вы описываете внешность какого-то человека или объясняете прохожему, как пройти в нужное ему место, вы используете естественные языки для создания описательных информационных моделей.

Когда вы записываете условие задачи в виде формул, то вы с помощью формальных языков строите формальные информационные модели (математические или логические).

Для отображения различных процессов часто прибегают к построению графиков, чертежей, схем – это примеры графических информационных моделей.

Прежде чем построить модель объекта (явления или процесса), необходимо выделить составляющие его элементы и связи между ними (то есть провести системный анализ) затем «перевести» (отобразить) полученную структуру в какую-либо заранее определённую форму – иначе говоря формализовать информацию.

Процесс построения информационных моделей с помощью формальных языков называется формализацией.

Моделирование любой системы невозможно без предварительной формализации. По сути, формализация – это первый и очень важный этап процесса моделирования.

Формулы математики описывают соотношения между количественными характеристиками объекта моделирования.

Математической моделью называется совокупность математических соотношений, уравнений, неравенств, описывающих основные закономерности изучаемого объекта, процесса или явления.

Математическая модель – очень простое понятие. И очень важное. Именно математические модели связывают математику и реальную жизнь.

Говоря простым языком, математическая модель – это математическое описание любой ситуации. Такая модель может быть примитивной, а может быть и суперсложной.

Например, нам нужно посчитать расходы на покупки в магазине. Надо купить две тетради и три ручки. Мы знаем цену на тетрадь и цену ручки. Тогда легко можно записать: расход равен два умножить на цену тетради плюс три умножить на цену ручки.

Язык алгебры логики позволяет строить формальные логические модели, то есть формальные логические методы применимы в случаях, когда модель описывается определённым набором аксиом. Данный метод обладает очевидными преимуществами в виде логической целостности, очевидности, ясности, возможности чёткого контроля. Например, логические модели баз данных.

В процессе познания окружающего мира человечество постоянно использует моделирование и формализацию. При изучении нового объекта сначала строится его описательная информационная модель на естественном языке, затем она формализуется, то есть выражается с использованием формальных языков (математики, логики и других)

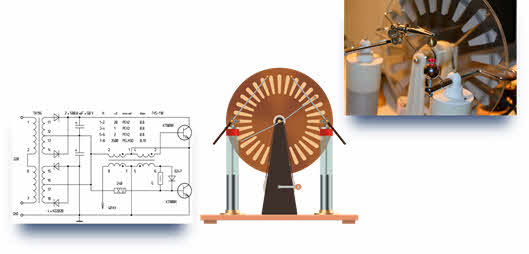

В процессе исследования формальных моделей часто производится их визуализация. Для визуализации алгоритмов используются блок-схемы: пространственных соотношений между объектами – чертежи, моделей электрических цепей – электрические схемы, логических моделей устройств – логические схемы и так далее.

Так при визуализации формальных физических моделей с помощью анимации может отображаться динамика процесса, производиться построение графиков изменения физических величин и так далее. Визуальные модели обычно являются интерактивными, то есть исследователь может менять начальные условия и параметры протекания процессов и наблюдать изменения в поведении модели.

Пришло время подвести итоги урока.

Информационная модель – это совокупность информации, описывающая существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления.

Существует несколько классификаций информационных моделей.

· Знаковые информационные модели описывают объект или явление на каком-либо естественном или формальном языке.

· Образные (графические) модели описывают зрительные образы (в виде рисунков, фотографий, схем).

Процесс построения информационных моделей с помощью формальных языков называется формализацией.

Математической моделью называется совокупность математических соотношений, уравнений, неравенств, описывающих основные закономерности изучаемого объекта, процесса или явления.

Моделирование. формы представления моделей в информатике

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Выполнил: кадет взвода 11/3 Минаева Алина___________ Проверил: учитель информатики Левина Л.В______________ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОВСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ МАТВЕЯ ПЛАТОВА КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ На тему : «Формы представления моделей» г. Белая Калитва 2019 год

План Введение 1.Задачи моделирования 2.Формы представления моделей 3.Формализация текстовой информации 4.Представление данных в табличной форме 5.Представление информации в форме графа Заключение

Прямые: Эти задачи ставят перед нами следующий вопрос: «Что будет, если мы выберем именно это решение из возможного множества?». При этом стоит обратить внимание на то, что прямая задача дает нам исходные данные, конкретные условия. Обратные: Обратные задачи ставят перед нами немного другие вопросы: «Как максимизировать критерий эффективности? Какое решение из возможных удовлетворяет данному условию?» 1. Виды задач

2.Формы представления моделей Модели материальные и модели информационные. Все модели можно разбить на два больших класса: модели предметные (материальные) и модели информационные. Предметные модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в материальной форме (глобус, анатомические муляжи, модели кристаллических решеток, макеты зданий и сооружений и др.). Информационные модели представляют объекты и процессы в образной или знаковой форме. Образные модели (рисунки, фотографии и др.) представляют собой зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информации (бумаге, фото- и кинопленке и др.). Широко используются образные информационные модели в образовании (вспомните учебные плакаты по различным предметам) и науках, где требуется классификация объектов по их внешним признакам (в ботанике, биологии, палеонтологии и др.). Знаковые информационные модели строятся с использованием различных языков (знаковых систем). Знаковая информационная модель может быть представлена в форме текста (например, программы на языке программирования), формулы (например, второго закона Ньютона F = т • а), таблицы (например, периодической таблицы элементов Д. И. Менделеева) и так далее.

Иногда при построении знаковых информационных моделей используются одновременно несколько различных языков. Примерами таких моделей могут служить географические карты, графики, диаграммы и пр. Во всех этих моделях используются одновременно как язык графических элементов, так и символьный язык. На протяжении своей истории человечество использовало способы и инструменты для создания информационных моделей. Эти способы постоянно совершенствовались. Так, первые информационные модели создавались в форме наскальных рисунков, в настоящее же время информационные модели обычно строятся и исследуются с использованием современных компьютерных технологий.

3. Формализация текстовой информации Наиболее привычный для нас вид информационного моделирования — словесное описание, то есть описание на естественном (разговорном) языке. Чаще всего такое описание называют текстом (в узком смысле слова). Текст книги, текст выступления, пояснительный текст, текст задачи — это некоторые языковые конструкции, состоящие из элементарных знаков языка (к элементарным знакам языка относятся его алфавит и словарь). Но не всякий набор знаков можно назвать текстом. В семиотике и лингвистике существуют строгие определения понятия текста. Для нас важно, что текст передаёт некоторое содержание (осмыслен) и имеет определённую структуру. Чаще всего мы встречаемся с неформализованными текстами, структура которых не является жёстко заданной. Когда вы пишете личное письмо, вы соблюдаете минимальные требования формализации — правила орфографии и синтаксиса. В деловом письме вы уже позаботитесь о принятой форме обращения, соблюдении стиля, выделении красных строк и так далее. В делопроизводстве приняты достаточно строгие правила оформления документов, хотя содержание документов может быть самым разным. Есть и ещё более формализованные тексты, в которых определённые требования предъявляются и к содержанию.

Примеры: Это пример формализации текстовой информации. Данный бланк можно рассматривать как информационную модель участника конференции. Конечно, можно было бы попросить участника самому написать основные сведения о себе в произвольной форме. Но, во-первых, ему бы пришлось затратить на это гораздо больше времени, а во-вторых, обработка этих сведений для получения общих статистических данных стала бы более трудоёмкой для организаторов конференции. Формализованную информацию обрабатывать намного легче и быстрее.

4. Представление данных в табличной форме Расписание движения поездов, сведения о сотрудниках предприятия, статистические данные о демографической ситуации в стране — данные подобного рода чаще всего представляются в табличной форме. Процесс обучения в школе тоже часто отображается в табличных моделях. Это и расписание уроков, и классный журнал, и аттестат о среднем образовании. Существуют определенные правила оформления таблиц, в соответствии с которыми каждая таблица характеризуется: • названием (а если таблиц несколько, то ещё и номером), • количеством столбцов и их названиями (заголовками столбцов), • количеством строк и их названиями (заголовками строк), • содержимым ячеек, находящихся на пересечении строк и столбцов.

В соответствии с этим основными элементами таблицы являются: • записи — строки таблицы, которые могут содержать данные разного типа, но относящиеся чаще всего к одному объекту; • поля — столбцы таблицы, содержащие, как правило, данные одного типа; • реквизиты — конкретные значения, находящиеся в ячейках таблицы на пересечении строк и столбцов. Иногда заголовки строк и столбцов могут оказаться многоуровневыми. В этом случае уровни заголовков столбцов называются ярусами, уровни заголовков строк — ступенями. Таблицы — удобная для анализа и обработки, наглядная и привычная форма представления информации. Поэтому большинство автоматизированных баз данных имеет табличный тип.

Если объектов в таблице много, то размещать их можно, конечно, как угодно, но чтобы содержащиеся в ней данные было удобно анализировать и обрабатывать, располагать объекты лучше в некотором порядке, например, в алфавитном или по возрастанию даты и т. п. Таблицы, рассмотренные в предыдущих примерах, было несложно построить и заполнить. Но иногда их разработка требует не только времени, но и определённых навыков и даже некоторого искусства.

5. Представление информации в форме графа Продемонстрировать различные типы конфигураций вычислительных сетей можно, например, с помощью таких информационных моделей, как графы. Граф — совокупность точек, соединённых между собой линиями. Точки называют вершинами графа. Они могут изображаться точками, кружочками, прямоугольниками и пр. Линии, соединяющие вершины, называются дугами (если задано направление от одной вершины к другой) или рёбрами (если направленность двусторонняя, то есть направления равноправны). Две вершины, соединенные ребром (дугой) называются смежными. Вершины и рёбра графа могут характеризоваться некоторыми числовыми величинами. Например, может быть известна длина ребра или «стоимость прохождения» по нему. Такие характеристики называют весом, а граф называется взвешенным. Граф однозначно задан, если заданы множество его вершин, множество рёбер (дуг) и указано, какие вершины какими рёбрами (дугами) соединены и, возможно, указаны веса вершин и рёбер (дуг). Определение всех этих элементов и составляет суть формализации в этом случае.

Пособие для студентов Модуль 3

Загрузить всю книгу

Титульный лист

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Компьютерные технологии и обработка материалов давлением»

Глазова В.Ф., Панюкова Е.В.

по курсу «Информатика 2»

для студентов инженерных

специальностей очной формы обучения

«Моделирование. Модели данных и базы данных»

Учебно-методическое пособие содержит Модуль 3, состоящий из двух разделов:

В начале каждого раздела указаны маршрутные карты, которые определяют последовательность самостоятельного изучения теоретического материала, сроки выполнения практических и индивидуальных заданий, сроки сдачи промежуточных и итоговых тестирований.

Для проверки знаний в учебном пособии приведены вопросы для самоконтроля.

Составители: Глазова В.Ф., Панюкова Е.В.

© Тольяттинский государственный университет, 2009 Содержание

Маршрутная карта изучения дисциплины по Модулю 3. 5

1. Современное состояние проблемы моделирования систем. 6

2. Принципы моделирования. 8

3. Классификация моделей. 8

4. Моделирование систем. 11

5. Математическое моделирование. 13

5.1. Математические схемы моделирования систем. 13

5.2. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы). 14

5.3. Дискретно-детерминированные модели (F-схемы). 15

5.4. Дискретно-стохастические модели (Р-схемы). 15

5.5. Непрерывно-стохастические модели (Q-схемы). 15

5.6. Сетевые модели (N-схемы). 15

5.7. Комбинированные модели (А-схемы). 15

6. Анализ результатов машинного моделирования. 15

6.1. Корреляционный анализ результатов моделирования. 16

6.2. Регрессионный анализ результатов моделирования. 16

6.3. Дисперсионный анализ результатов моделирования. 18

6.4. Вопросы для самоконтроля. 19

7. Методические указания для выполнения практического задания №1. «Построение простейших моделей». 20

Приложение 1. Варианты заданий. 20

8. Методические указания для выполнения практического задания №2. «Построение регрессионной модели» с использованием табличного процессора Microsoft Excel. 22

9. Методические указания для выполнения индивидуального задания №1. «Построение регрессионной модели» средствами языка программирования Turbo Pascal. 23

Приложение 2. Варианты заданий. 24

10. Основные понятия теории баз данных. 28

10.1. Базы данных и системы управления базами данных. Модели данных. 28

10.2. Основы проектирования реляционных баз данных. 31

10.3. Этапы проектирования реляционной базы данных. 34

10.4. Вопросы для самоконтроля. 37

11. Основы работы с СУБД Microsoft Access. 37

11.1. Объекты базы данных Microsoft Access. 37

11.2. Работа с таблицами. 40

11.3. Работа с формами. 44

11.4. Работа с запросами. Запросы на выборку. 48

11.5. Итоговые запросы и запросы на изменение данных. 54

11.6. Работа с отчетами. 58

11.7. Вопросы для самоконтроля. 59

12. Методические указания для выполнения практического задания №3. «Работа с таблицами и формами базы данных Microsoft Access». 60

13. Методические указания для выполнения практического задания №4. «Работа с запросами на выборку в базе данных Microsoft Access». 67

14. Методические указания для выполнения практического задания №5. «Работа с итоговыми запросами и запросами на изменение таблиц в базе данных Microsoft Access. Создание отчетов». 73

15. Методические указания для выполнения индивидуального задания №2. «Базы данных». 84

16. Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания №2. 84