как называются бактерии округлой формы

Как называются бактерии округлой формы

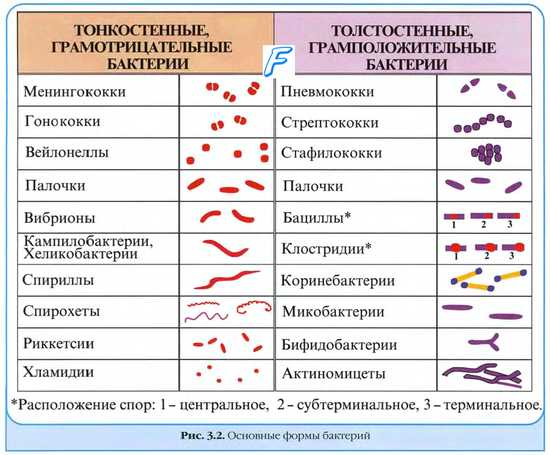

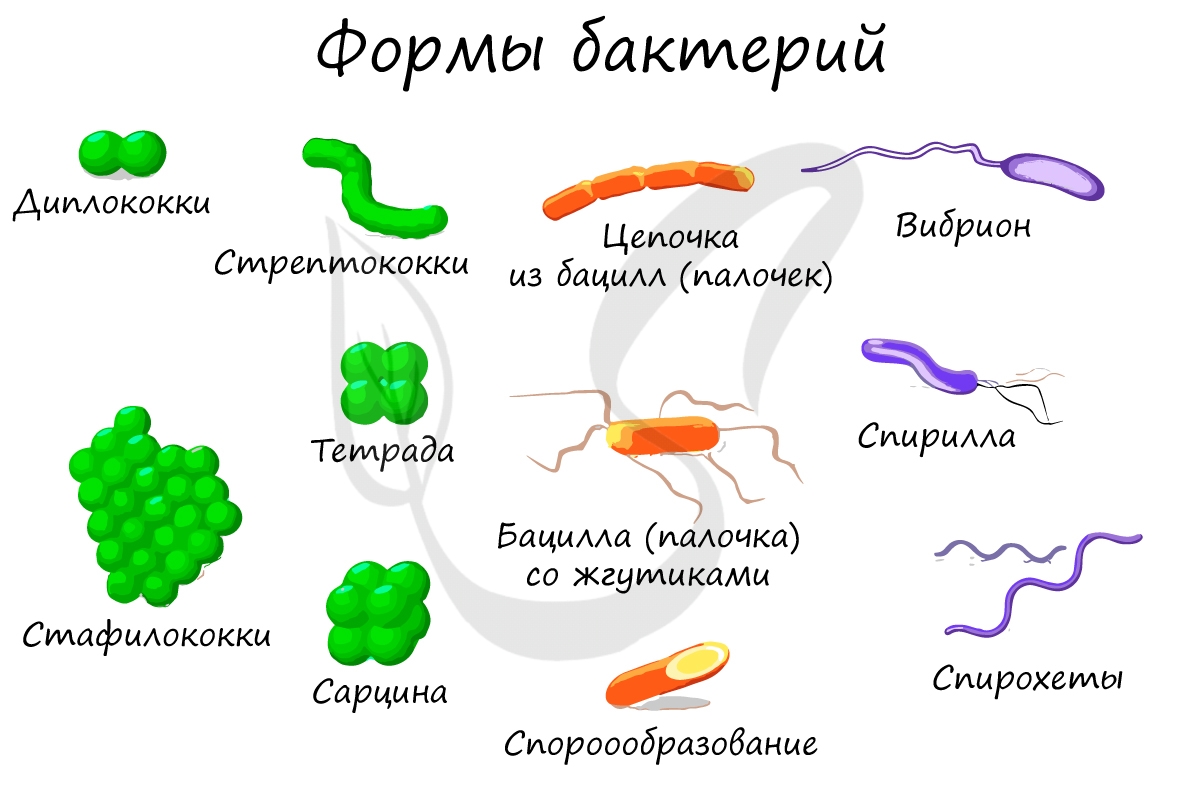

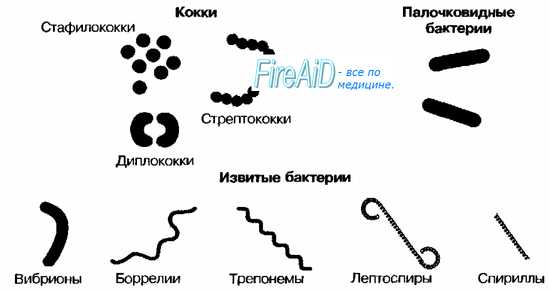

Отдельным видам бактерий с достаточным постоянством присущи определённые форма и размер. Длина бактериальных клеток варьирует от 0,1-0,2 мкм (виды Mycoplasma) до 10-15 мкм (виды Clostridium), толщина — от 0,1 до 2,5 мкм. Средние размеры бактерий — 2-3×0,3-0,8 мкм. Выделяют три основные формы бактерий — шаровидные (или овальные), палочковидные (цилиндрические) и извитые (спиралевидные), хотя известны и бактерии, имеющие иную форму (например, нитевидную, треугольную или звёздчатую). Подавляющее большинство бактерий, вызывающих заболевания человека, имеют шаровидную (кокки) и палочковидную формы (рис. 2

Шаровидные бактерии ( микрококки, диплококки, сарцины, стафилококки, стрептококки ). Кокки.

Большинство кокков [от греч. kokkos, ягода, зерно] имеют шаровидную или овальную форму, клетки некоторых видов могут быть эллипсоидными, бобовидными или ланцетовидными.

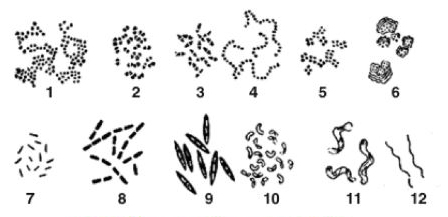

По характеру расположения клеток в мазках выделяют микрококки (делятся в одной плоскости и располагаются беспорядочно); парные, или диплококки (делятся в одной плоскости, в мазках обычно располагаются парами; имеют бобовидную или ланцетовидную формы); стрептококки (делятся в одной плоскости; связь между клетками обычно сохраняется, что придаёт им в мазках форму бус или чёток, располагающихся цепочками), стафилококки (делятся в нескольких плоскостях, образуя бесформенные скопления, напоминающие виноградные гроз1 дья); тетракокки (делятся в двух перпендикулярных плоскостях, в мазках располагаются по четыре в форме квадратов) и сарцины (делятся в трёх перпендикулярных плоскостях, в мазках располагаются этажами в форме «тюков» или «пакетов» по 8, 16, 32 и более клеток).

Палочковидные бактерии ( бациллы, клостридии )

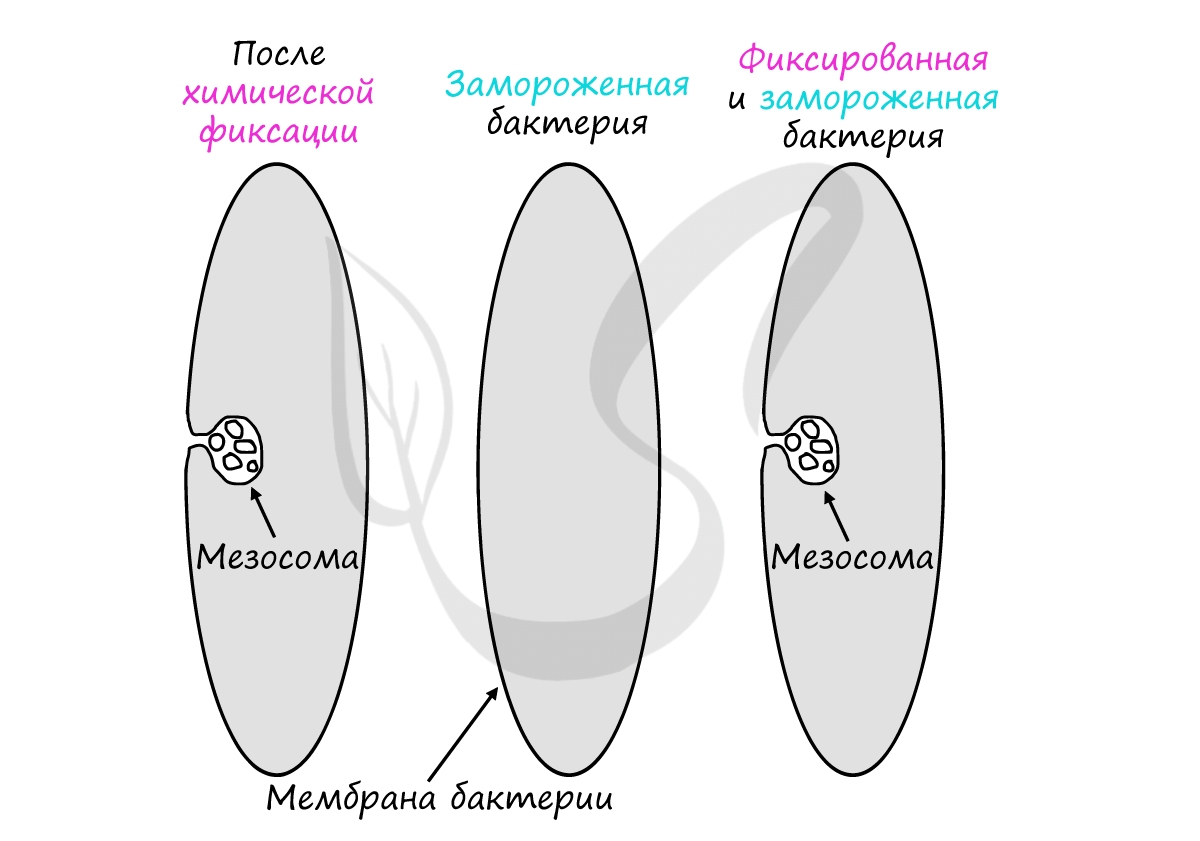

Термином «бактерия» обозначают в широком смысле всех представителей царства прокариотов, а в узком — палочковидные споронеобразующие бактерии. Спорообразующие палочковидные бактерии подразделяют на бациллы [от лат. bacillus, палочка] и клостридии [от греч. kloster, веретено]. Это разделение было основано на способности центрально расположенных спор клостридии деформировать материнскую клетку, придавая им форму веретена. Позднее были открыты виды клостридии, споры которых располагаются на концах клетки, но это название закрепилось за отдельным видом. Споры бацилл не деформируют клетки.

Размеры палочковидных бактерий могут быть менее 1 мкм (например, виды Brucella) либо превышать 3 мкм (например, виды Clostridium). По толщине они могут быть тонкими (виды Mycobacterium) или толстыми (виды Clostridium). Полюса клеток могут быть заострены (виды Fusobacterium), утолщены (виды Corynebacterium), «обрублены» под прямым углом (Bacillus anthracis) либо закруглены (виды Escherichia); иногда они могут принимать овоидную

Тот случай, когда встречают и провожают по одежке

Разнообразие форм клеток прокариот не является (по крайней мере не всегда) случайным феноменом эволюции этих организмов. Исследования показали, что форма бактерий может быть обусловлена физическими законами среды обитания: в вязкой среде эффективнее перемещаются микрообитатели спиральные формы, а следовать направлению лучше могут изогнутые вибрионы и т.д. Согласно расчетам наиболее удобна для микроскопических одноклеточных прокариот форма палочек, которые благодаря своей форме могут противостоять броуновскому движению в жидкостях, имеют эффективное соотношение поверхности к объему клетки и могут закрепляться на субстрате…Авторы статьи проанализировали исследования эволюции и связи с экологией формы клеток бактерий.

Форма и размер бактериальных клеток, как и свойства их клеточной стенки (что отразилось на широко известном делении бактерий на грамположительных и грамотрицательных) – одни из самых первых признаков, использованных для классификации этих организмов. Разнообразие форм клеток и в то же время постоянство формы клеток на видовом уровне (за некоторым обсуждаемом ниже исключением) позволили довольно подробно и точно определять таксономическую принадлежность бактерий. Однако причины возникновения разнообразия формы и ее стабильность внутри разного уровня таксонов прокариот долго оставались загадкой. Новые методы исследований – электронная микроскопия, методы молекулярной биологии и биохимии, а также исследования физических закономерностей и математическое моделирование помогли установить ряд факторов, определяющих внешнее строение бактерий. В обсуждаемой статье авторы представили анализ исследований связи формы клеток бактерий с их экологией и эволюцией.

Несмотря на то, что основными являются три типа клеток бактерий (заглавная иллюстрация) – сферическая, палочковидная и спиральная – специалисты выделяют довольно большое разнообразие других форм (рис. 1). Известно, что бактерии по строению клеточной стенки можно разделить на два типа (рис. 1, 2). Строение оболочки (клеточной стенки бактерий) в значительной степени связано с ее формой. Среди определяющих форму бактерий факторов на данным момент выделяют несколько основных:

— наличие/отсутствие внешней мембраны (у грамотрицательных бактерий);

— относительная толщина пептидогликанового слоя;

— особенности строения продольных пептидных сшивок между гликановыми нитями, ориентированными перпендикулярно длинной оси клетки: у грамотрицательных образуются напрямую, а у грамположительных через дополнительный мостик.

Ряд авторов отмечают, что морфологическое разнообразие грамотрицательных бактерий выше, чем таковое грамположительных (см. рис. 1). Среди грамположительных бактерий преобладают палочки, часто встречаются кокки и нитевидные формы, а вот изогнутые и спиральные формы очень редки. Палочки также преобладают и среди грамотрицательных бактерий, но второе и третье места по распространенности делят изогнутые и спиральные формы. А вот кокки и одноклеточные нитчатые формы среди грамотрицательных бактерий редки, хотя некоторые палочки и спиральные бактерии в определенных условиях могут приобретать округлую форму, например, в стационарной фазе культивирования и при неблагоприятных условиях.

На настоящий момент превалирует представление, что белки цитоскелета, такие как MreB (Murein cluster B) и FtsZ (Filamenting temperature-sensitive mutant Z) гомологи актина и тубулина эукариот, не являются собственно архитектурными элементами формы клеток, а представляют собой нечто похожее на разметку для активации процессов синтеза/разборки клеточной стенки, являясь сайтами прикрепления соответствующих ферментов и регуляторных белков. Экспериментально было показано, что присутствие белка MreB отвечает за палочкообразную форму клетки, а белок FtsZ отвечает за формирование перегородки и других структур во время деления клетки (так называемое Z-кольцо). Представляется, что белок MreB это основной фактор формирования палочковидной формы: он организует в определенных местах клеточной стенки (там, где будут «стенки палочки») синтез пептидогликана (клеточной стенки) после разделения клетки на дочерние и, таким образом, обеспечивает удлинение клеток. У кокков (сферическая форма) этого белка нет, а наращивание клеточной стенки происходит в кольцевой зоне при делении клетки за счет белка FtsZ и других белков, участвующих в делении клетки. Для объяснения формы клеток прокариот еще одним важным белком считается кресцетин CreS. Его наличие в определенной области затормаживает образование клеточной стенки, что приводит к искривлению клетки в результате неравномерного роста. Так могут получаться изогнутые формы. Есть и другие белки-кандидаты (например, бактофилины), претендующие на роль в процессе формообразования у прокариот, однако их функции пока изучены недостаточно.

Кокки. Можно выделить два типа прокариот, имеющих сферическую форму. Одни кокки («собственно» кокки) в течение всего жизненного цикла остаются сферическими. Другие («производные» кокки) – палочки, вибрионы, и др.- приобретают сферическую форму только в неблагоприятных условиях. Как уже говорилось, у подавляющего большинства «собственно» кокков не обнаружен белок MreB (ответственный за палочковидную форму) и сферическая форма приобретается в ходе процессов роста дочерних клеток в зоне деления материнской клетки. «Производные» кокки получают свою сферическую форму другим путем: за счет, так называемого, «редуктивного» деления, когда многократные деления клеток не перемежаются синтезом клеточной стенки в районе стенок (т.е. удлинением). Очевидно, напрашивается вывод, что кокки произошли от палочковидных бактерий в результате потери основного белка MreB, обеспечивающего удлинение стенок.

Чем же выгодно быть сферическим? У сферической формы наименьшее соотношение площади поверхности к объему, это объясняет их малые размеры, потому кокки являются доминирующей группой в микропорах различных типов почв. Это же свойство выгодно при переживании неблагоприятных условий в случае с «производными» кокками. Поскольку шарообразная форма наименее удобна для управляемого движения, кокки, как правило, лишены «органов движения», например, жгутиков. Показано, что сферическая форма позволяет бактериям быстрее распространяться пассивно с током воды, чем бактериям других форм. Эта закономерность объясняет «любовь» кокков образовывать скопления (диплококки – две клетки, стрептококки – нити клеток, стафилококки – гроздья клеток), которые затормаживают пассивное передвижение, а при необходимости агрегация распадается под действием специальных ферментов, разделяющих склеенные между собой клетки (рис. 3).

Палочки. По-видимому, самая удобная (универсальная) для бактерий форма клеток. Большинство исследователей считает палочки исходной в эволюционном плане формой. Подсчитано, что клетки с соотношением длины к диаметру (l/d) около 3.7 испытывают наименьшее сопротивление среды при активном передвижении в жидких средах, более того выгоднее быть длиннее, чем короче, данного соотношения: чтобы испытывать такое же сопротивление среды, как кокки, палочки должны стать в 130 раз длиннее своего диаметра. При соотношении l/d от 3 до 6 наблюдается наибольшая эффективность поглощения питательных веществ из окружающей среды и их внутриклеточного транспорта. Именно таким формам удобно закрепляться на субстрате. Замечено, что очень успешно палочки «собираются» в (печально известные) биопленки.

Многочисленные нитевидные формы это производные палочек, длина стенок которых во много раз превышает диаметр клетки. Нитевидная форма одна из стратегий избегания хищничества со стороны простейших. Длинные, разветвленные формы получают возможность функционально дифференцировать клетку, что способствует более эффективному питанию в случае дефицита определенных элементов питания.

Извитые (спиральные) формы. Бактерии могут становится извитыми разными способами в разных эволюционных линиях прокариот. Например, Helicobacter pylori, вызывающий язву желудка, особыми ферментами (группы Csd) контролируемо разрезает сшивки между нитями в пептидогликановом слое, благодаря чему правильно организованный цилиндр клеточной стенки скручивается в спираль (рис. 4). Интересно, что грамположительные бактерии не имеют ферментов этой группы, к тому же их сшивки между нитями содержат дополнительные (пентаглициновые) мостики, а не сшиты напрямую, как у грамотрицательных бактерий. Эти обстоятельства в некоторой степени объясняют редкость спиральных форм среди грамположительных бактерий.

По-видимому, другой способ скручиваться изобрели Spirochaetae. Сначала было подозрение, что имеющиеся у спирохет жгутики, расположенные в внутреннем пространстве между мембранами (см. рис. 2, межмембранное пространство), ответственны за скручивание клеток. Действительно, было показано, что извитые формы спирохет в виде плоской волны «используют гены» внутренних жгутиков для образования стяжек в нужных местах для придания волнообразной формы клетке. Однако полученные правильно скрученные спиральные мутантные формы без внутренних жгутиков показали, что спиральные спирохеты используют еще какой-то механизм для скручивания. Представляется, что спиральные формы более эффективны при движении в вязкой среде, чем другие формы бактерий.

Изогнутые формы– вибрионы – можно рассматривать как короткие спиральные формы. Но у вибрионов есть покрайней мере еще один способ изогнуться: при помощи «тормозящего» белка кресцетина CreS (см. выше). Ряд исследований показал, что изогнутая форма вибриона способствует активному движению в жидкости и активному поиску лучшего места (хемотаксису).

Помимо общей формы клетки бактерии также могут иметь дополнительные внешние морфологические элементы – жгутики, мембраны, выросты, ножки – отражающие способности прокариот специфически приспосабливаться к определенным условиям жизни, моделируя для себя субнишевые (в экологическом смысле) пространства (рис. 5). Понятно, что целый ряд факторов, таких как свойства среды, способ питания, хищничество со стороны простейших, взаимодействие с субстратом и др. определяют эволюцию формы клеток бактерий. Интересно, что один и тот же тип клеток, как и дополнительных внешних морфологических приспособлений, может обеспечиваться разными структурными элементами оболочки и молекулярными механизмами в ходе эволюции разных таксонов.

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

1.1.4. Морфология и физиология микроорганизмов

Микроорганизмы в зависимости от молекулярно-биологической организации подразделяют на прокариотов и эукариотов.

Одной из основных таксономических категорий является вид совокупность особей, объединенных по близким свойствам, но отличающихся от других представителей рода. Совокупность однородных микроорганизмов, выделенных на питательной среде, характеризующаяся сходными морфологическими, тинкториальными (отношение к красителям), культуральными, биохимическими и антигенными свойствами, называется чистой культурой.

Морфология бактерий в некоторой степени зависит от условий их культивирования, состава питательной среды, факторов окружающей среды и других. В оптимальных условиях культивирования молодые, активно растущие клетки являются наиболее типичными морфологически, в то время как старые могут иметь атипичную морфологию. Бактериальные клетки одного штамма могут отличаться между собой.

Одноклеточные бактерии по внешним признакам могут быть шарообразные (кокки), палочковидные и извитые. На рисунке 1.8 изображены основные формы микробов.

Кокки не всегда имеют правильную круглую форму, для некоторых видов они принимают закругленную, овальную, продолговатую форму.

Например, менингококк (возбудитель эпидемического менингита) имеет форму кофейных зерен, обращенных вогнутой поверхностью друг к другу.

Большинство палочковидных бактерий располагается беспорядочно, так как после деления клетки расходятся.

Многоклеточные бактерии делят на два типа нитчатые и слизистые. Отличаются от одноклеточных более сложным строением и определенным циклом развития.

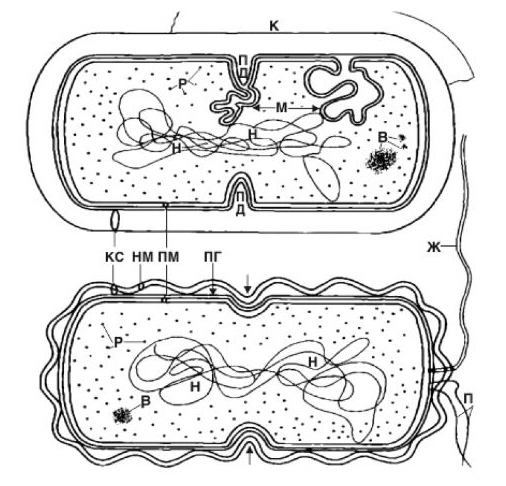

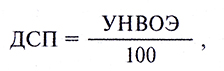

Бактериальная клетки имеет сложное строение (рис. 1.9). В состав входят клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма с включениями и ядро, называемое нуклеоидом. Бактерии могут иметь и дополнительные структуры: капсулу, микрокапсулу, слизь, жгутики, пили; некоторые бактерии способны образовывать споры.

Стрелкой указано деление грамотрицательной бактерии

путем образования перетяжки.

Цитоплазматическая мембрана является трехслойной структурой и окружает наружную часть цитоплазмы бактерий. По структуре она состоит из двойного слоя липидов, главным образом фосфолипидов со встроенными поверхностными и интегральными белками. Цитоплазматическая мембрана является динамической структурой с подвижными компонентами, поэтому ее представляют как мобильную, текучую структуру. Она участвует в регуляции осмотического давления, транспорте веществ и энергетическом метаболизме клетки.

Цитоплазма бактерий коллоидная система, занимает основной объем клетки и состоит из растворимых белков. В молодых клетках она оптически однородна, в более старых имеет зернистость. Основная функция обмен веществ. В цитоплазме имеются различные включения митохондрии, рибосомы, полисахариды, полимасляная кислота и полифосфаты (волютин). Митохондрии выполняют дыхательные функции и анаэробный бродильный распад веществ; в рибосомах происходит биосинтез белков. Волютин выполняет роль запасных питательных веществ. При механическом или ином повреждении цитоплазмы клетка погибает.

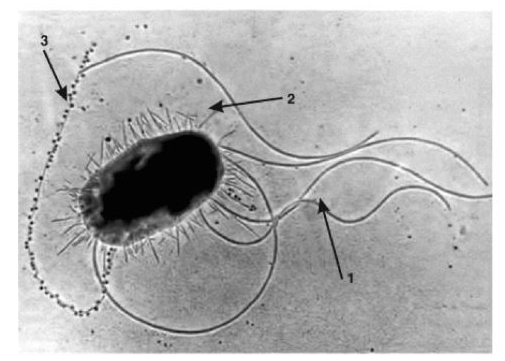

У многих бактерий имеются жгутики, благодаря которым бактерии подвижны. Жгутики представляют собой тонкие нити, отходящие от цитоплазматической мембраны. Жгутики выявляют с помощью электронной микроскопии препаратов, напыленных тяжелыми металлами (рис. 1.10), или в световом микроскопе после обработки препаратов специальными методами (например, после серебрения). Число жгутиков специфично для каждого вида бактерий от одного (холерный вибрион) до десятков, сотен (кишечная палочка, протей). В зависимости от расположения и числа жгутиков различают основные типы жгутикования (рис. 1.11).

Также у бактерий существуют такие образования, как ворсинки и пили, нитевидные тонкие образования. В функции входит прикрепление к поражаемой клетке, или конъюгация.

Термин «пили» чаще означает особые ворсинки, способствующие выполнению половых функций.

Из семейства сахаромицетов наибольшее промышленное значение имеет большой род сахаромицес, в который входит множество видов, в том числе дрожжи, применяемые в виноделии, пивоварении, хлебопечении, производстве спирта. Из семейства несахаромицетов наиболее часто встречаются роды торула и кандида, причиняющие значительный ушерб на пищевых предприятиях.

Дрожжи часто обнаруживают на мясе и мясопродуктах; они вызывают ослизнение мяса при хранении, образование пигментных пятен, а осмофильные дрожжи развиваются в рассолах.

В клетках плесени различают клеточную стенку, цитоплазму с включениями, одно или несколько ядер, в отличие от бактерий. Размножаются половым, бесполым путем и вегетативно. Основной способ распространения спорообразование.

Физиология микроорганизмов изучает жизнедеятельность микробных клеток, процессы их питания, дыхания, роста, размножения, закономерности взаимодействия с окружающей средой.

Микроорганизмы не имеют специальных органов питания, питание осуществляется всей поверхностью клетки. Интенсивность проникновения питательных веществ в клетку зависит от степени проницаемости клеточной оболочки, растворимости питательных веществ в воде, разности концентраций питательных веществ в клетке и во внешней среде. Чем сложнее химическое строение вещества, тем хуже оно проникает в клетку.

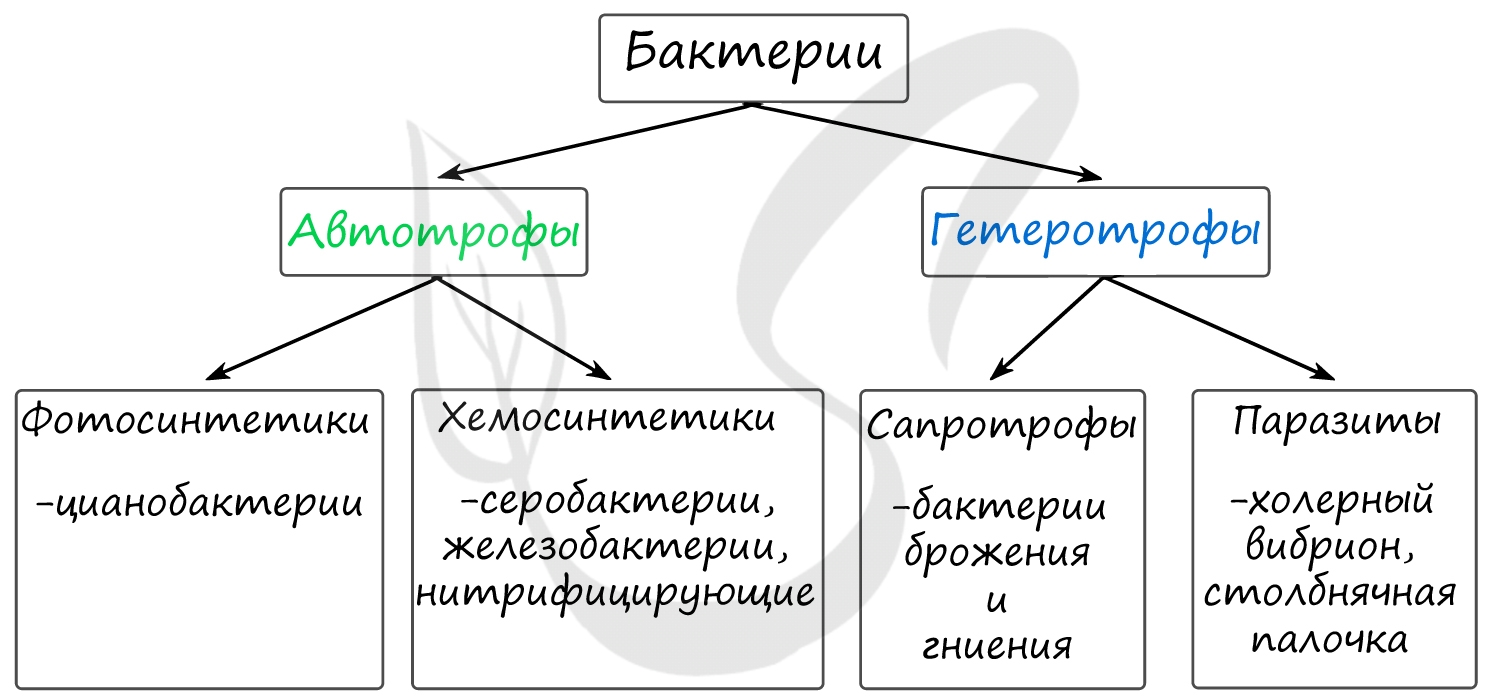

По способности усвоения углерода микроорганизмы делятся на автотрофные и гетеротрофные. Автотрофы способны самостоятельно продуцировать органические соединения из углекислого газа и солей азотной кислоты, способны существовать только в неорганической среде. Гетеротрофы используют готовые органические соединения (сахар, многоатомные спирты, органические кислоты) для получения углерода, минеральные вещества неспособны использовать в качестве энергетического материала. Нерастворимые источники углерода, такие как жиры, крахмал, также могут быть использованы после расщепления микроорганизмами.

Гетеротрофы делят на метатрофы и наратрофы. К метатрофам в первую очередь относятся сапрофиты, т.е. гнилостные микробы и большинство возбудителей брожения, а также значительное количество патогенных микроорганизмов. Для синтеза белков необходим азот, поэтому источником азота могут быть белковые вещества организмов, а в искусственных питательных средах используются пептоны и аминокислоты. Паратрофы организмы-паразиты, пользующиеся готовыми веществами клетки-хозяина (вирусы, риккетсии).

Рис. 1.12. Фазы роста и размножения бактерий

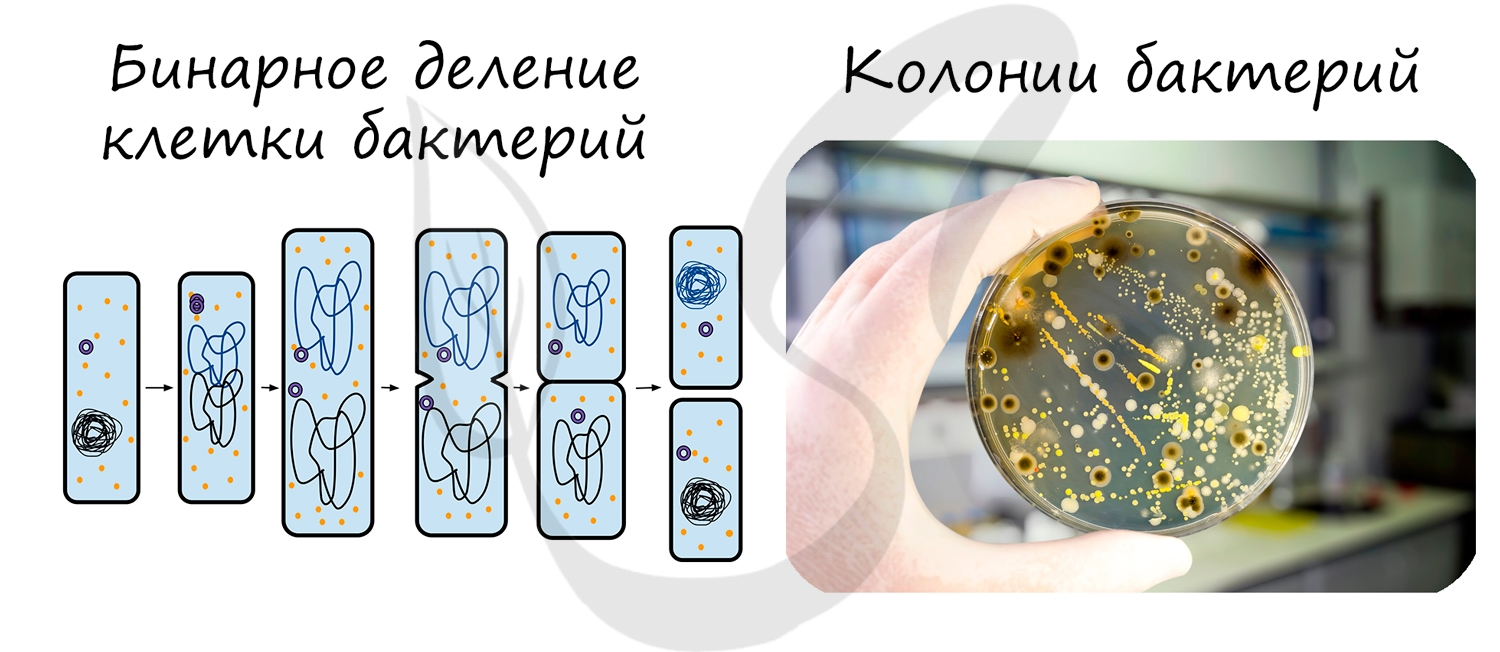

Быстрота размножения микробов изменяется во времени. На жидкой искусственной питательной среде наиболее четко видна динамика развития колонии, которое проходит четыре основные фазы (рис. 1.12). Лаг-фаза, фаза задержки роста, продолжается 3-5 ч, когда бактерии приспосабливаются к новым условиям среды, клетки увеличиваются в объеме, но размножение не происходит. Логарифмическая фаза роста характеризуется усиленным размножением бактерий, скорость появления клеток во много раз превышает скорость отмирания, фаза продолжается 5-6 ч. Во время этой фазы бактерии наиболее уязвимы и наилучшие возможности дня применения уничтожающих их агентов. В стационарной фазе число образующихся клеток постепенно становится равным числу отмирающих, фаза может быть очень продолжительной. Фаза отмирания наступает по мере истощения питательной среды и накопления продуктов обмена. Скорость отмирания варьируется. Часть оставшихся в живых клеток переходят в споры.

К числу основных факторов, оказывающих влияние на рост и размножение микроорганизмов, относятся факторы внешней среды.

Бактерии

Строение бактерий

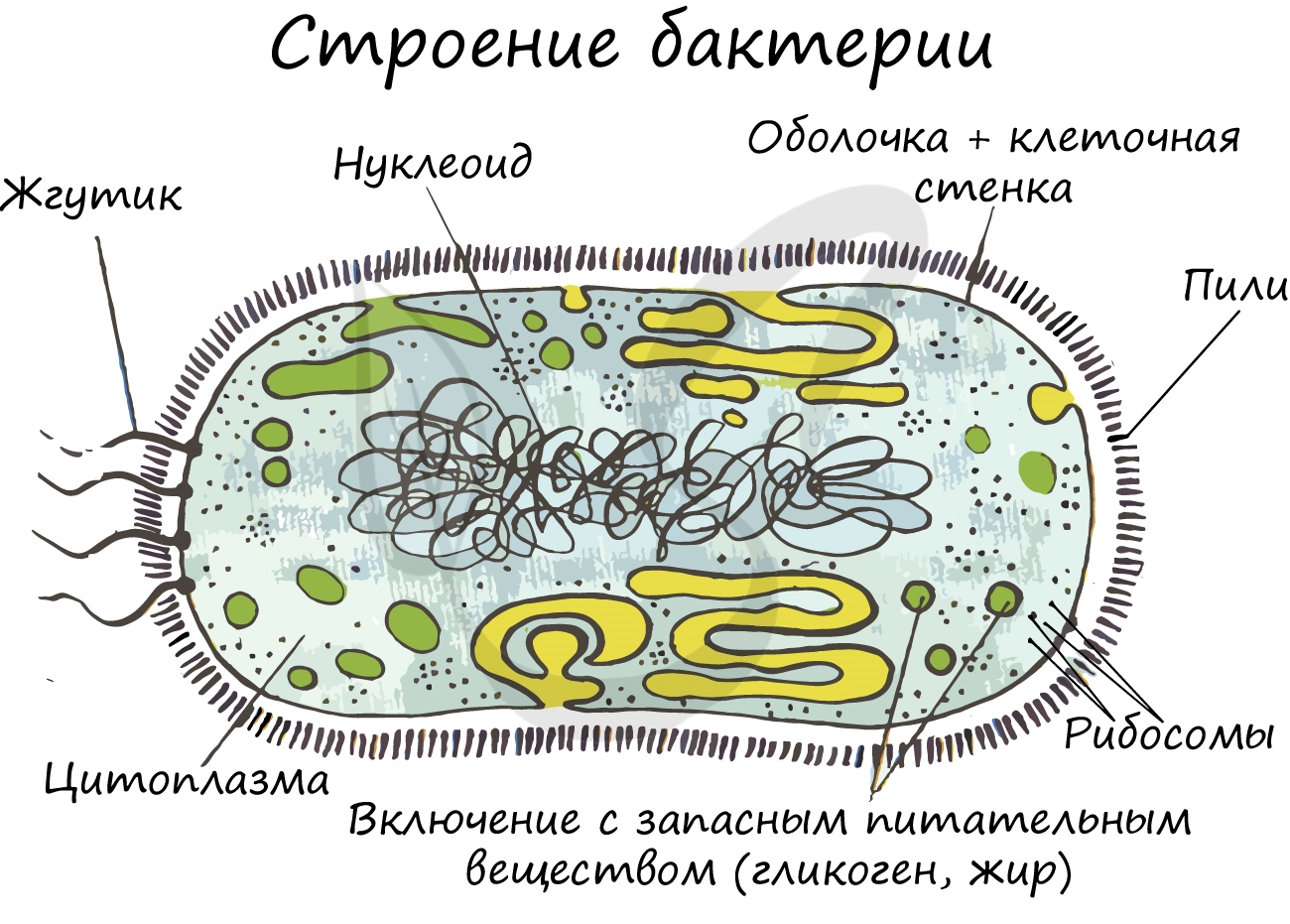

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

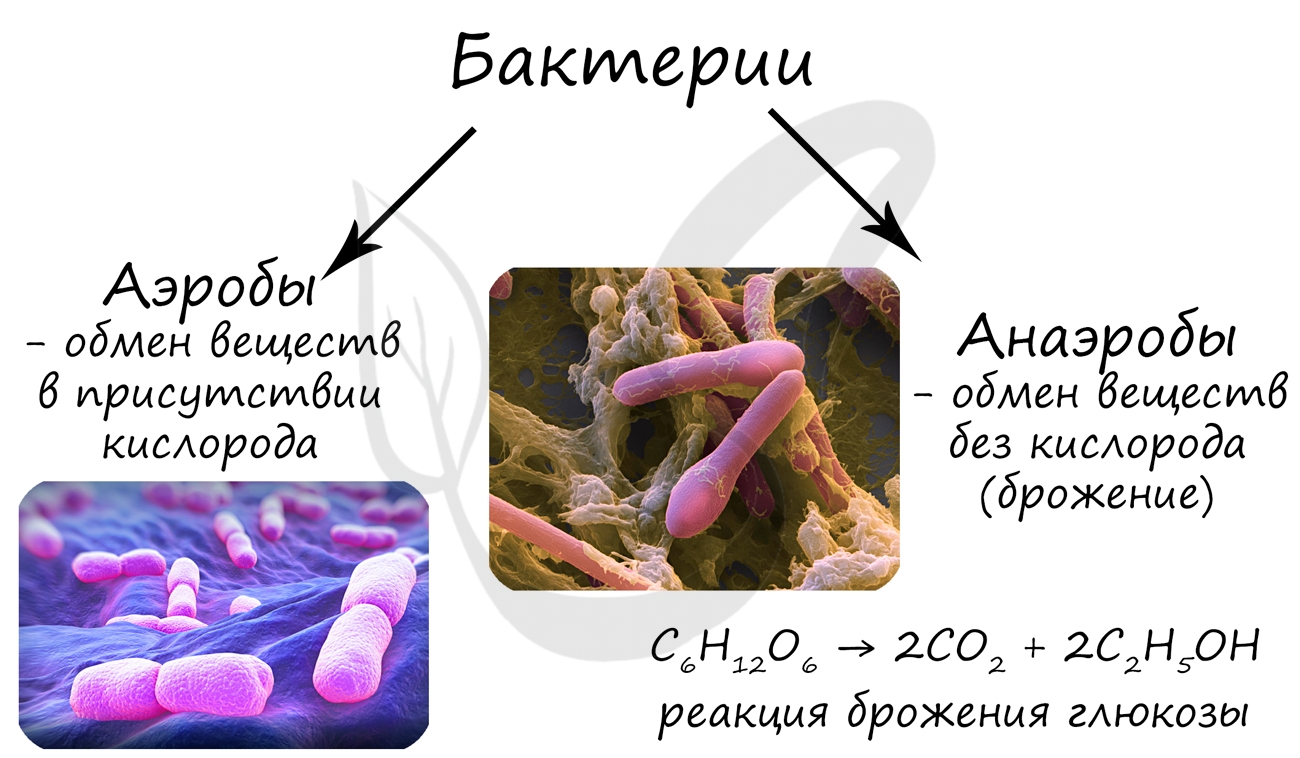

Энергетический обмен бактерий

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии, которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся 🙂

Биотехнология

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

Классификация бактерий по форме

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

Размножение бактерий

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит болезнь в легкой форме.

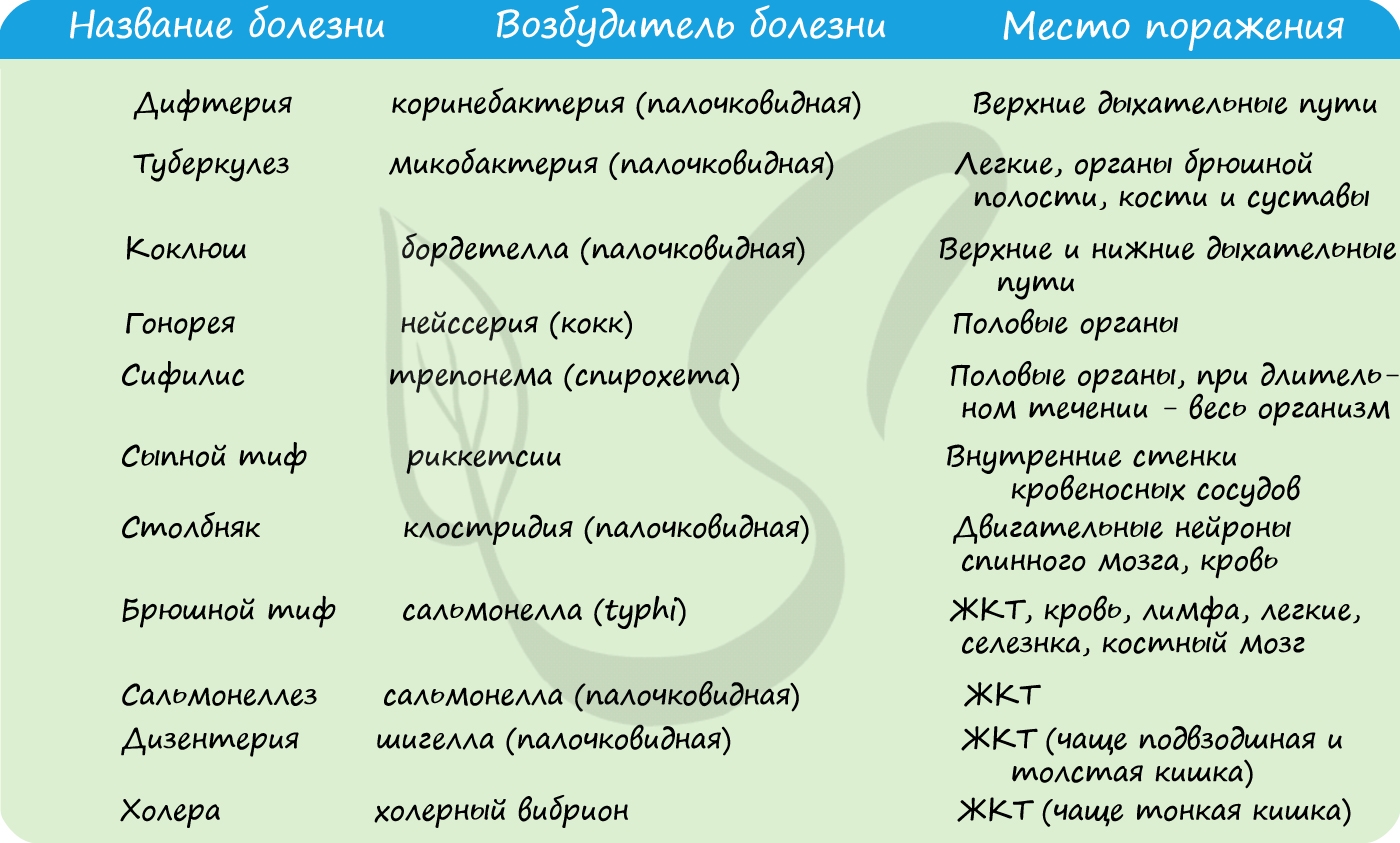

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.