как складывались отношения ногайской орды с россией

Отношения между Ногайской Ордой и Русским государством (1549—1606 гг.)

Ногайская Орда значительно отличалась от остальных феодальных государств, на которые распалась в конце XV в. Золотая Орда.

Обособление ногайских территорий произошло уже в середине XV в., но их окончательная консолидация в Ногайскую Орду относится к самому концу XV в.

К этому времени Ногайская Орда имела своей западной границей левый берег Волги от устья р. Самары до р. Бузан в районе Астрахани, а восточной границей — правобережье Верхнего Иртыша.

В территорию Ногайской Орды входили бассейны рек Урала, Белой и Уфы, т.е. Оренбургский край и Башкирия.

Активные контакты Ногайской Орды с Московским государством начинаются лишь с середины XVI в.

Все это говорит о замедленных темпах развития этого полугосударственного образования, сохранявшего в течение двух веков после распада Золотой Орды прежний кочевой характер, в то время как все другие татарские государства переходили к оседлой жизни.

В Ногайской Орде не было никаких городов, если не считать небольшой Сарайчик, доставшийся ногаям от Золотой Орды и постепенно превратившийся из заметного торгового центра в захудалый, небольшой и не оказывавший никакого влияния на экономическую жизнь Орды пункт.

Были и другие заметные объективные показатели, по которым Ногайская Орда отличалась от остальных татарских государств, возникших на развалинах Золотой Орды.

Во-первых, Ногайская Орда была наиболее населенным и поэтому более сильным по своим людским ресурсам государством по сравнению с Астраханским или Сибирским ханствами.

Ногаи могли выставить войско в 120—140 тыс. чел. А это означало, что население Ногайской Орды доходило до 200 000 чел. или даже до 300 тыс. чел.

Здесь были также несметные табуны лошадей и стада овец в сотни тысяч голов, которые составляли основу ногайской торговли.

Вместе с тем ногайское население еще не успело оформиться как нация, оно было племенным и многонациональным и состояло не только из татар и собственно ногайцев, но и включало ряд других народов — от башкир до прародителей каракалпаков.

Само государственное образование, созданное ногайцами, было аморфным, с крайне слабой степенью централизации, лишенным государственной администрации и потому слабым в политическом отношении. Вместо самодержавной ханской власти существовала слабоавторитетная власть князей, которые зависели от Совета мурз, собиравшегося на свои съезды, бывшие пережитком древне-монгольских курултаев.

Все это, вместе взятое, определяло особое положение Ногайской Орды в системе восточных соседей Московского государства во 2-й половине XVI в., когда все татарские ханства (Казанское, Астраханское, Сибирское) подверглись русскому военно-политическому нажиму и вступили во враждебные военно-политические отношения с Россией.

Ногайская же Орда оставалась в дружественных и даже одно время в союзных отношениях с Московским государством, а последнее, со своей стороны, поддерживало Орду и политически и экономически.

Вот почему Ногайская Орда не всегда солидаризовалась с подвергшимися московской агрессии татарскими ханствами Поволжья и Сибири, а выступала чаще как союзник и агент Москвы в татарском мире

Однако внутренняя борьба разных кланов за изменение внешней политики Ногайской Орды все же в связи с arpecсией Московского государства в середине XVI в. возникла, и она обострила кризис всего Ногайского государства.

Правящие князья Ногайской Орды во 2-й половине XVI в. (1549—1600 гг.)

Князь Юсуф, 1549—1554 (противник ориентации на Москву) [князем Юсуфом был предпринят в октябре в 1553 г. неудачный поход на Москву — 120-тысячное войско дошло от Волги до Дона, а затем по Крымской дороге до Оки, но было отражено в районе Серпухова—Каширы]

Князь Исмаил, 1554—1555 (сторонник и проводник московского влияния)

Юнус (сын Юсуфа), 1555—1556

Исмаил, 1556—1563, дек. (второй раз)

Тин-Ахмед (сын Исмаила), 1564 (янв.) — 1578

Урус (сын Тин-Ахмеда), 1578—1600

В ходе борьбы за разную ориентацию внешней политики в Ногайской Орде произошел раскол в 1556 г. Ногайская Орда раскололась на три части:

1. Большие Ногаи, где восторжествовала ориентация на Москву и где победил Исмаил и его потомки, сохранившие за собой основной массив Ногайской территории.

2. Малые Ногаи, или Казиев улус (во главе с мурзой Казимом), который увел часть ногайцев в степи бассейна Кумы и Маныча, т.е. на новые территории в предгорья Северного Кавказа, и стал ориентироваться на Крымское ханство и Турцию.

3. Алтыулский улус — крайний южный участок владений Ногайской Орды, граничивший со Средней Азией в Закаспии, отделившийся от Больших Ногаев и давший начало каракалпакской нации.

Таким образом, своей ориентацией на Москву, признанием после 1557 г. своей вассальный зависимости от Московского государства ногайская династия князя Исмаила формально обеспечила до начала XVII в. независимость Ногайского государственного образования и свой кочевой образ жизни, а фактически с 1557 г. добровольно вошла в сферу влияния (политического и экономического) Русского централизованного государства. Это положение сохранялось до 1606 г., когда прекращение династии Исмаила (в 1600 г.) и обострение национальных противоречий в Прикаспийском регионе привели к уходу ногайцев в Прикубанье и в район Северной Таврии, т.е. в сферу влияния и на территорию Крымского ханства и Турецкой империи.

История Ногайской Орды: закрытые переправы, письма от царя и посольская резиденция в Москве

Казанский историк о великом прошлом малого народа

Историк средневековых татарских государств и колумнист «Реального времени» Булат Рахимзянов продолжает цикл колонок по истории ногаев, предков современных ногайцев, и их прародительницы — Ногайской Орды. Сегодня он рассказывает о московско-ногайских отношениях, рассматривая аспект военного противостояния и посольских связей между Московским царством и Ногайской Ордой. При подготовке были использованы материалы двух книг известного историка-ногаеведа Вадима Трепавлова — «История Ногайской Орды» и «Орда самовольная».

Ногайские сакмы

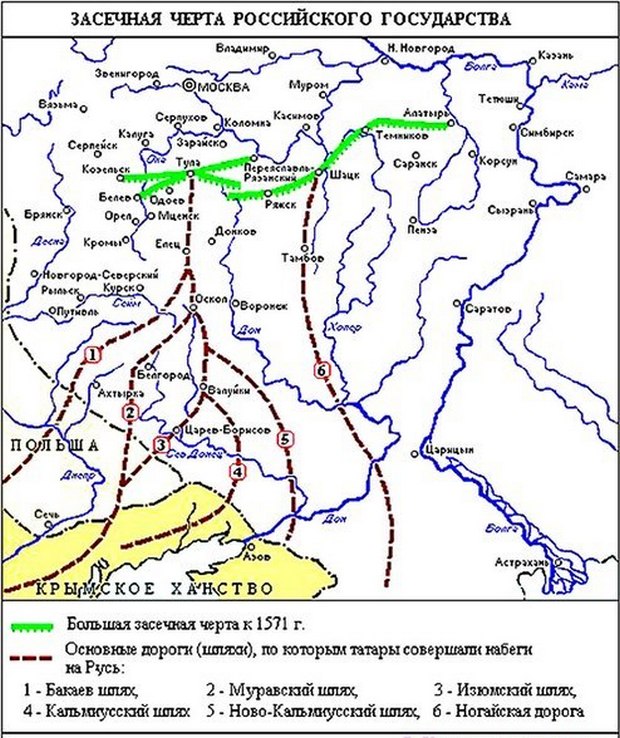

Несмотря на важную роль дипломатических и торговых аспектов межгосударственного взаимодействия в Восточной Европе, военное соперничество тоже являлось важной его частью. Ногайские отряды нередко вторгались на российские окраины, а в союзе с крымцами иногда прорывались и во внутренние области страны. Пути вторжений татар и ногаев на Русь москвичи называли тюркским словом сакма. Оно означает след на земле, оставшийся после прохождения конницы, а в широком смысле — маршрут похода кочевников. Пути вторжений степняков проходили главным образом по возвышенностям, сухим водоразделам рек; татары и ногаи стремились избегать переправ через реки и заболоченные места, обходили густые леса.

Ногайская дорога, или Ногайский шлях, начавшись на Переволоке (царицынской переправе через Волгу) восточнее Дона, шла через верховья его левого притока Битюга. Этот путь считался постоянным и наиболее кратким маршрутом ногайских набегов. В России конца XVII века считали, будто именно этой сакмой в свое время «и Батый на Русь войной шел». Далее к северу единый Ногайский шлях разветвлялся на несколько дорог, ведущих в места мордовские, рязанские, шацкие.

Для защиты юго-восточного рубежа правительство должно было постоянно держать здесь десятки (до 60) тысяч ратников (данные В.В. Трепавлова). Хотя оборона от ногаев требовала гораздо меньше сил, чем борьба с крымскими набегами, в течение второй половины XVI—XVII веков там возникла мощная система укреплений из рязанских городков-крепостей, Закамской оборонительной черты.

Начиная с середины XVI века «перевозы» (места переправы ногаев с одного берега реки на другой) постепенно стали оснащаться русскими заставами и крепостями. В 1557 году был основан Лаишев на правом берегу Камы, около 1571 года — Тетюшев на правом берегу Волги, ниже Казани, в 1586 году — Самара, в 1589 году — Царицын, в 1590 году — Саратов.

Карта с сайта historicaldis.ru

Установление московского контроля над переправами уменьшило интенсивность набегов, но не устранило их угрозу полностью. Ногаи переправлялись на Крымскую сторону под видом мирных скотоводов при помощи русских перевозчиков, а затем вместо выпаса овец и лошадей отправлялись грабить русские «украйны». С 1570-х годов ногаи все чаще объединялись в антироссийских военных кампаниях с крымцами и все чаще двигались по крымским сакмам, особенно по Кальмиусскому шляху, самому близкому к Ногайской дороге. После перекочевки основной массы ногаев на западную сторону Волги набеги стали, как правило, совместными, и в отчетах южных воевод «крымские и нагайские люди» превращаются в двуединое понятие.

Посольские связи

Русские послы и гонцы направлялись «в Нагаи», как правило, весной, чтобы застать биев и мирз на близких к России летних пастбищах. В зимнее же время было «послу ити истомно», «идти им в Нагаи невозможно». Периодичность русских миссий зависела от характера текущих связей с Ордой, но и в пору дружбы и союза к верховному бию снаряжалось обыкновенно не более одного посольства в год. Чаще послы ездили лишь в чрезвычайных случаях — при переговорах о коалициях или с просьбами о присылке конницы на подмогу царской армии.

Помимо непосредственного ведения переговоров государевыми посланцами они еще привозили в кочевые ставки грамоты, адресованные мангытской знати. Посольский приказ составлял их по-русски, но самые важные документы приказные переводчики иногда дублировали на тюрки. Это диктовалось нежелательностью разночтений и приветствовалось ногайской стороной.

«А что нам ни пошлешь, — писал бий Исмаил Ивану Васильевичу в 1557 году, — и ты то все в своей грамоте … вели описывать татарским писмом. Толко так не учинишь – что к нам ни посылаешь, то до меня не доходит». Сами ногаи сочиняли свои послания на тюрки. Русское же правительство не испытывало подобных трудностей, поскольку содержало в своей столице штат переводчиков.

Очевидно, еще с золотоордынских времен сложился определенный порядок приема и размещения московских визитеров в степных юртах: «У них искони веку ведетца: которые приезжают от государя с Москвы послы, и те послы … ставливались … у имильдешев, у дворников», т. е. в шатрах, предоставленных придворными служителями бия или мирзы. Посольству выделялся «корм» и специальный человек для препровождения на аудиенцию. В Посольском приказе составлялся наказ, где оговаривалась реакция на возможные «бесчестные» для посла и соответственно для государя церемонии — не давать служителям ставки подарков сверх положенного (невзирая на вымогательства); не платить «посошную пошлину»: перед входом в шатер бия стражники иногда бросали посох («батог»), и за то, чтобы переступить через него, следовало заплатить. В соответствии с наказами русские отказывались давать деньги, и плату, случалось, отбирали силой, отмечает В.В. Трепавлов.

Лицевой летописный свод «О присылке гонца от Исмаила». Фото wikipedia.org

Аудиенция (корныш, корнюш) в XVI веке происходила в главных ставках биев, «а они сиживали в шатрех». Лишь бий Урус во время разрыва отношений с Россией в 1580-х годах решался вести себя с представителями православного монарха иначе и выслушивал грамоты, сидя верхом, «а преже того николи не бывало». В подобных случаях послам полагалось вообще не приступать к переговорам. В XVII столетии протокол упростился в связи с ослаблением Ногайской Орды и установлением вассалитета бия от московского царя. Глава ногаев мог разместить послов у себя лично как гостей, а царские грамоты выслушивал теперь стоя, обнажив голову.

В Москве приемом приезжих иноземцев ведали казначеи. Их привлечение к контактам со Степью было резонным, так как одним из основных вопросов отношений с ногаями и Бахчисараем были поминки (материальные выплаты). В ведомстве казначеев — кремлевском Казенном дворе — происходил и прием послов в случае отсутствия государя в городе. Для повседневного общения с прибывшими кочевниками, как и для обслуживания русских посольств, направленных за Волгу, в XVI веке использовали, как правило, служилых татар. Этот выбор был естественным: татарское население занимало промежуточное положение в контактах России с мусульманским миром, большая часть его была знакома с языками и обычаями восточных народов; татары имели и общее с ними вероисповедание. Кроме того, татарский язык был традиционным в отношениях Руси с Востоком.

При въезде в российские пределы ногайские послы и обычно сопровождавшие их торговцы двигались к Москве вместе с подьячими, высланными для встречи их из столицы, или со спутниками, выделенными владимирскими, нижегородскими, позднее казанскими воеводами. По пути им полагался «корм» от местного населения, за исключением монастырских крестьян; расчет за продовольствие производился тут же.

По прибытии в Москву послов со свитой селили на особом Ногайском дворе, первое упоминание о котором фиксируется в 1535 году (данные В.В. Трепавлова). Точное местоположение его неизвестно. Табуны, пригнанные на продажу, помещались неподалеку от резиденции послов.

При этом Ногайский двор был не единственным местом, где останавливались приезжие из Степи. Когда Ногайский двор оказывался уже занят одной ногайской делегацией, других селили под Красным селом, или у Симонова монастыря, или на Астраханском дворе. Изредка фигурируют и другие пункты, и все они, как и перечисленные выше, включая и Ногайский двор, находились в Замоскворечье. Обилие топографических названий в посольских документах объясняется прежде всего огромными размерами ногайских посольств, а также многотысячным поголовьем их «продажных лошадей». Видимо, ногайский двор не мог вместить такую массу народа, да еще с табунами.

Приезжие ногаи, выносливые и неприхотливые, никогда не высказывали претензий по поводу своего расселения в Москве, как и спокойно воспринимали они присутствие приставленных к ним русских соглядатаев. Но не упускали случая попрекнуть этим привередливых царских посланцев, принимая их у себя: «Наши послы у государя на Москве и по которым городам нибудь стоят не по своей воле, а стоят, где государь велит, да еще … у них живут приставы и кораулщики». Лишь однажды прозвучало недовольство недостаточностью содержания послов в русской столице – «по 2 денги на день», в то время как в Астрахани (тогда еще татарской) они получают-де «по волу на день корму, опричь конского корму».

Когда ногайский двор оказывался уже занят одной ногайской делегацией, других селили под Красным селом, или у Симонова монастыря, или на Астраханском дворе. Фото idis-moscow.ru

Справка

Булат Раимович Рахимзянов — историк, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук.

История Ногайской Орды: закрытые переправы, письма от царя и посольская резиденция в Москве

Казанский историк о великом прошлом малого народа

Историк средневековых татарских государств и колумнист «Реального времени» Булат Рахимзянов продолжает цикл колонок по истории ногаев, предков современных ногайцев, и их прародительницы — Ногайской Орды. Сегодня он рассказывает о московско-ногайских отношениях, рассматривая аспект военного противостояния и посольских связей между Московским царством и Ногайской Ордой. При подготовке были использованы материалы двух книг известного историка-ногаеведа Вадима Трепавлова — «История Ногайской Орды» и «Орда самовольная».

Ногайские сакмы

Несмотря на важную роль дипломатических и торговых аспектов межгосударственного взаимодействия в Восточной Европе, военное соперничество тоже являлось важной его частью. Ногайские отряды нередко вторгались на российские окраины, а в союзе с крымцами иногда прорывались и во внутренние области страны. Пути вторжений татар и ногаев на Русь москвичи называли тюркским словом сакма. Оно означает след на земле, оставшийся после прохождения конницы, а в широком смысле — маршрут похода кочевников. Пути вторжений степняков проходили главным образом по возвышенностям, сухим водоразделам рек; татары и ногаи стремились избегать переправ через реки и заболоченные места, обходили густые леса.

Ногайская дорога, или Ногайский шлях, начавшись на Переволоке (царицынской переправе через Волгу) восточнее Дона, шла через верховья его левого притока Битюга. Этот путь считался постоянным и наиболее кратким маршрутом ногайских набегов. В России конца XVII века считали, будто именно этой сакмой в свое время «и Батый на Русь войной шел». Далее к северу единый Ногайский шлях разветвлялся на несколько дорог, ведущих в места мордовские, рязанские, шацкие.

Для защиты юго-восточного рубежа правительство должно было постоянно держать здесь десятки (до 60) тысяч ратников (данные В.В. Трепавлова). Хотя оборона от ногаев требовала гораздо меньше сил, чем борьба с крымскими набегами, в течение второй половины XVI—XVII веков там возникла мощная система укреплений из рязанских городков-крепостей, Закамской оборонительной черты.

Начиная с середины XVI века «перевозы» (места переправы ногаев с одного берега реки на другой) постепенно стали оснащаться русскими заставами и крепостями. В 1557 году был основан Лаишев на правом берегу Камы, около 1571 года — Тетюшев на правом берегу Волги, ниже Казани, в 1586 году — Самара, в 1589 году — Царицын, в 1590 году — Саратов.

Карта с сайта historicaldis.ru

Установление московского контроля над переправами уменьшило интенсивность набегов, но не устранило их угрозу полностью. Ногаи переправлялись на Крымскую сторону под видом мирных скотоводов при помощи русских перевозчиков, а затем вместо выпаса овец и лошадей отправлялись грабить русские «украйны». С 1570-х годов ногаи все чаще объединялись в антироссийских военных кампаниях с крымцами и все чаще двигались по крымским сакмам, особенно по Кальмиусскому шляху, самому близкому к Ногайской дороге. После перекочевки основной массы ногаев на западную сторону Волги набеги стали, как правило, совместными, и в отчетах южных воевод «крымские и нагайские люди» превращаются в двуединое понятие.

Посольские связи

Русские послы и гонцы направлялись «в Нагаи», как правило, весной, чтобы застать биев и мирз на близких к России летних пастбищах. В зимнее же время было «послу ити истомно», «идти им в Нагаи невозможно». Периодичность русских миссий зависела от характера текущих связей с Ордой, но и в пору дружбы и союза к верховному бию снаряжалось обыкновенно не более одного посольства в год. Чаще послы ездили лишь в чрезвычайных случаях — при переговорах о коалициях или с просьбами о присылке конницы на подмогу царской армии.

Помимо непосредственного ведения переговоров государевыми посланцами они еще привозили в кочевые ставки грамоты, адресованные мангытской знати. Посольский приказ составлял их по-русски, но самые важные документы приказные переводчики иногда дублировали на тюрки. Это диктовалось нежелательностью разночтений и приветствовалось ногайской стороной.

«А что нам ни пошлешь, — писал бий Исмаил Ивану Васильевичу в 1557 году, — и ты то все в своей грамоте … вели описывать татарским писмом. Толко так не учинишь – что к нам ни посылаешь, то до меня не доходит». Сами ногаи сочиняли свои послания на тюрки. Русское же правительство не испытывало подобных трудностей, поскольку содержало в своей столице штат переводчиков.

Очевидно, еще с золотоордынских времен сложился определенный порядок приема и размещения московских визитеров в степных юртах: «У них искони веку ведетца: которые приезжают от государя с Москвы послы, и те послы … ставливались … у имильдешев, у дворников», т. е. в шатрах, предоставленных придворными служителями бия или мирзы. Посольству выделялся «корм» и специальный человек для препровождения на аудиенцию. В Посольском приказе составлялся наказ, где оговаривалась реакция на возможные «бесчестные» для посла и соответственно для государя церемонии — не давать служителям ставки подарков сверх положенного (невзирая на вымогательства); не платить «посошную пошлину»: перед входом в шатер бия стражники иногда бросали посох («батог»), и за то, чтобы переступить через него, следовало заплатить. В соответствии с наказами русские отказывались давать деньги, и плату, случалось, отбирали силой, отмечает В.В. Трепавлов.

Лицевой летописный свод «О присылке гонца от Исмаила». Фото wikipedia.org

Аудиенция (корныш, корнюш) в XVI веке происходила в главных ставках биев, «а они сиживали в шатрех». Лишь бий Урус во время разрыва отношений с Россией в 1580-х годах решался вести себя с представителями православного монарха иначе и выслушивал грамоты, сидя верхом, «а преже того николи не бывало». В подобных случаях послам полагалось вообще не приступать к переговорам. В XVII столетии протокол упростился в связи с ослаблением Ногайской Орды и установлением вассалитета бия от московского царя. Глава ногаев мог разместить послов у себя лично как гостей, а царские грамоты выслушивал теперь стоя, обнажив голову.

В Москве приемом приезжих иноземцев ведали казначеи. Их привлечение к контактам со Степью было резонным, так как одним из основных вопросов отношений с ногаями и Бахчисараем были поминки (материальные выплаты). В ведомстве казначеев — кремлевском Казенном дворе — происходил и прием послов в случае отсутствия государя в городе. Для повседневного общения с прибывшими кочевниками, как и для обслуживания русских посольств, направленных за Волгу, в XVI веке использовали, как правило, служилых татар. Этот выбор был естественным: татарское население занимало промежуточное положение в контактах России с мусульманским миром, большая часть его была знакома с языками и обычаями восточных народов; татары имели и общее с ними вероисповедание. Кроме того, татарский язык был традиционным в отношениях Руси с Востоком.

При въезде в российские пределы ногайские послы и обычно сопровождавшие их торговцы двигались к Москве вместе с подьячими, высланными для встречи их из столицы, или со спутниками, выделенными владимирскими, нижегородскими, позднее казанскими воеводами. По пути им полагался «корм» от местного населения, за исключением монастырских крестьян; расчет за продовольствие производился тут же.

По прибытии в Москву послов со свитой селили на особом Ногайском дворе, первое упоминание о котором фиксируется в 1535 году (данные В.В. Трепавлова). Точное местоположение его неизвестно. Табуны, пригнанные на продажу, помещались неподалеку от резиденции послов.

При этом Ногайский двор был не единственным местом, где останавливались приезжие из Степи. Когда Ногайский двор оказывался уже занят одной ногайской делегацией, других селили под Красным селом, или у Симонова монастыря, или на Астраханском дворе. Изредка фигурируют и другие пункты, и все они, как и перечисленные выше, включая и Ногайский двор, находились в Замоскворечье. Обилие топографических названий в посольских документах объясняется прежде всего огромными размерами ногайских посольств, а также многотысячным поголовьем их «продажных лошадей». Видимо, ногайский двор не мог вместить такую массу народа, да еще с табунами.

Приезжие ногаи, выносливые и неприхотливые, никогда не высказывали претензий по поводу своего расселения в Москве, как и спокойно воспринимали они присутствие приставленных к ним русских соглядатаев. Но не упускали случая попрекнуть этим привередливых царских посланцев, принимая их у себя: «Наши послы у государя на Москве и по которым городам нибудь стоят не по своей воле, а стоят, где государь велит, да еще … у них живут приставы и кораулщики». Лишь однажды прозвучало недовольство недостаточностью содержания послов в русской столице – «по 2 денги на день», в то время как в Астрахани (тогда еще татарской) они получают-де «по волу на день корму, опричь конского корму».

Когда ногайский двор оказывался уже занят одной ногайской делегацией, других селили под Красным селом, или у Симонова монастыря, или на Астраханском дворе. Фото idis-moscow.ru

Справка

Булат Раимович Рахимзянов — историк, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук.

Отношения между Ногайской Ордой и Русским государством (1549—1606 гг.)

Ногайская Орда значительно отличалась от остальных феодальных государств, на которые распалась в конце XV в. Золотая Орда.

Обособление ногайских территорий произошло уже в середине XV в., но их окончательная консолидация в Ногайскую Орду относится к самому концу XV в.

К этому времени Ногайская Орда имела своей западной границей левый берег Волги от устья р. Самары до р. Бузан в районе Астрахани, а восточной границей — правобережье Верхнего Иртыша.

В территорию Ногайской Орды входили бассейны рек Урала, Белой и Уфы, т.е. Оренбургский край и Башкирия.

Активные контакты Ногайской Орды с Московским государством начинаются лишь с середины XVI в.

Все это говорит о замедленных темпах развития этого полугосударственного образования, сохранявшего в течение двух веков после распада Золотой Орды прежний кочевой характер, в то время как все другие татарские государства переходили к оседлой жизни.

В Ногайской Орде не было никаких городов, если не считать небольшой Сарайчик, доставшийся ногаям от Золотой Орды и постепенно превратившийся из заметного торгового центра в захудалый, небольшой и не оказывавший никакого влияния на экономическую жизнь Орды пункт.

Были и другие заметные объективные показатели, по которым Ногайская Орда отличалась от остальных татарских государств, возникших на развалинах Золотой Орды.

Во-первых, Ногайская Орда была наиболее населенным и поэтому более сильным по своим людским ресурсам государством по сравнению с Астраханским или Сибирским ханствами.

Ногаи могли выставить войско в 120—140 тыс. чел. А это означало, что население Ногайской Орды доходило до 200 000 чел. или даже до 300 тыс. чел.

Здесь были также несметные табуны лошадей и стада овец в сотни тысяч голов, которые составляли основу ногайской торговли.

Вместе с тем ногайское население еще не успело оформиться как нация, оно было племенным и многонациональным и состояло не только из татар и собственно ногайцев, но и включало ряд других народов — от башкир до прародителей каракалпаков.

Само государственное образование, созданное ногайцами, было аморфным, с крайне слабой степенью централизации, лишенным государственной администрации и потому слабым в политическом отношении. Вместо самодержавной ханской власти существовала слабоавторитетная власть князей, которые зависели от Совета мурз, собиравшегося на свои съезды, бывшие пережитком древне-монгольских курултаев.

Все это, вместе взятое, определяло особое положение Ногайской Орды в системе восточных соседей Московского государства во 2-й половине XVI в., когда все татарские ханства (Казанское, Астраханское, Сибирское) подверглись русскому военно-политическому нажиму и вступили во враждебные военно-политические отношения с Россией.

Ногайская же Орда оставалась в дружественных и даже одно время в союзных отношениях с Московским государством, а последнее, со своей стороны, поддерживало Орду и политически и экономически.

Вот почему Ногайская Орда не всегда солидаризовалась с подвергшимися московской агрессии татарскими ханствами Поволжья и Сибири, а выступала чаще как союзник и агент Москвы в татарском мире

Однако внутренняя борьба разных кланов за изменение внешней политики Ногайской Орды все же в связи с arpecсией Московского государства в середине XVI в. возникла, и она обострила кризис всего Ногайского государства.

Правящие князья Ногайской Орды во 2-й половине XVI в. (1549—1600 гг.)

Князь Юсуф, 1549—1554 (противник ориентации на Москву) [князем Юсуфом был предпринят в октябре в 1553 г. неудачный поход на Москву — 120-тысячное войско дошло от Волги до Дона, а затем по Крымской дороге до Оки, но было отражено в районе Серпухова—Каширы]

Князь Исмаил, 1554—1555 (сторонник и проводник московского влияния)

Юнус (сын Юсуфа), 1555—1556

Исмаил, 1556—1563, дек. (второй раз)

Тин-Ахмед (сын Исмаила), 1564 (янв.) — 1578

Урус (сын Тин-Ахмеда), 1578—1600

В ходе борьбы за разную ориентацию внешней политики в Ногайской Орде произошел раскол в 1556 г. Ногайская Орда раскололась на три части:

1. Большие Ногаи, где восторжествовала ориентация на Москву и где победил Исмаил и его потомки, сохранившие за собой основной массив Ногайской территории.

2. Малые Ногаи, или Казиев улус (во главе с мурзой Казимом), который увел часть ногайцев в степи бассейна Кумы и Маныча, т.е. на новые территории в предгорья Северного Кавказа, и стал ориентироваться на Крымское ханство и Турцию.

3. Алтыулский улус — крайний южный участок владений Ногайской Орды, граничивший со Средней Азией в Закаспии, отделившийся от Больших Ногаев и давший начало каракалпакской нации.

Таким образом, своей ориентацией на Москву, признанием после 1557 г. своей вассальный зависимости от Московского государства ногайская династия князя Исмаила формально обеспечила до начала XVII в. независимость Ногайского государственного образования и свой кочевой образ жизни, а фактически с 1557 г. добровольно вошла в сферу влияния (политического и экономического) Русского централизованного государства. Это положение сохранялось до 1606 г., когда прекращение династии Исмаила (в 1600 г.) и обострение национальных противоречий в Прикаспийском регионе привели к уходу ногайцев в Прикубанье и в район Северной Таврии, т.е. в сферу влияния и на территорию Крымского ханства и Турецкой империи.