Убрус что это святой

Как появилась иконография изображения Христа «Спас Нерукотворный»?

Приблизительное время чтения: 1 мин.

Отвечает Дмитрий Трофимов, руководитель творческих мастерских «Царьград»:

По Преданию, «Спас Нерукотворный» — первое и, более того, прижизненное изображение Христа. Царь Эдессы (город на юго-востоке современной Турции) Авгарь тяжело заболел. Он отправил к Христу художника, чтобы тот написал Его портрет, надеясь через него исцелиться, но у придворного живописца ничего не получилось. Тогда Спаситель умыл свое лицо и вытер его полотенцем, на котором отпечатался Его лик.

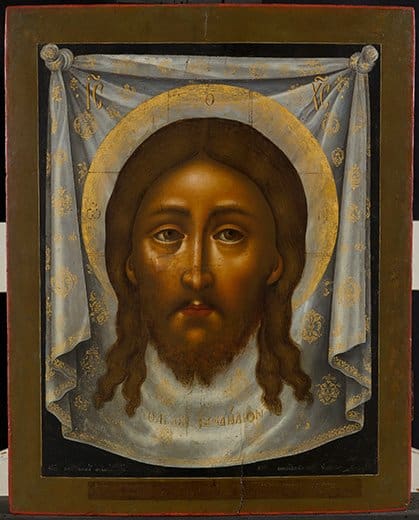

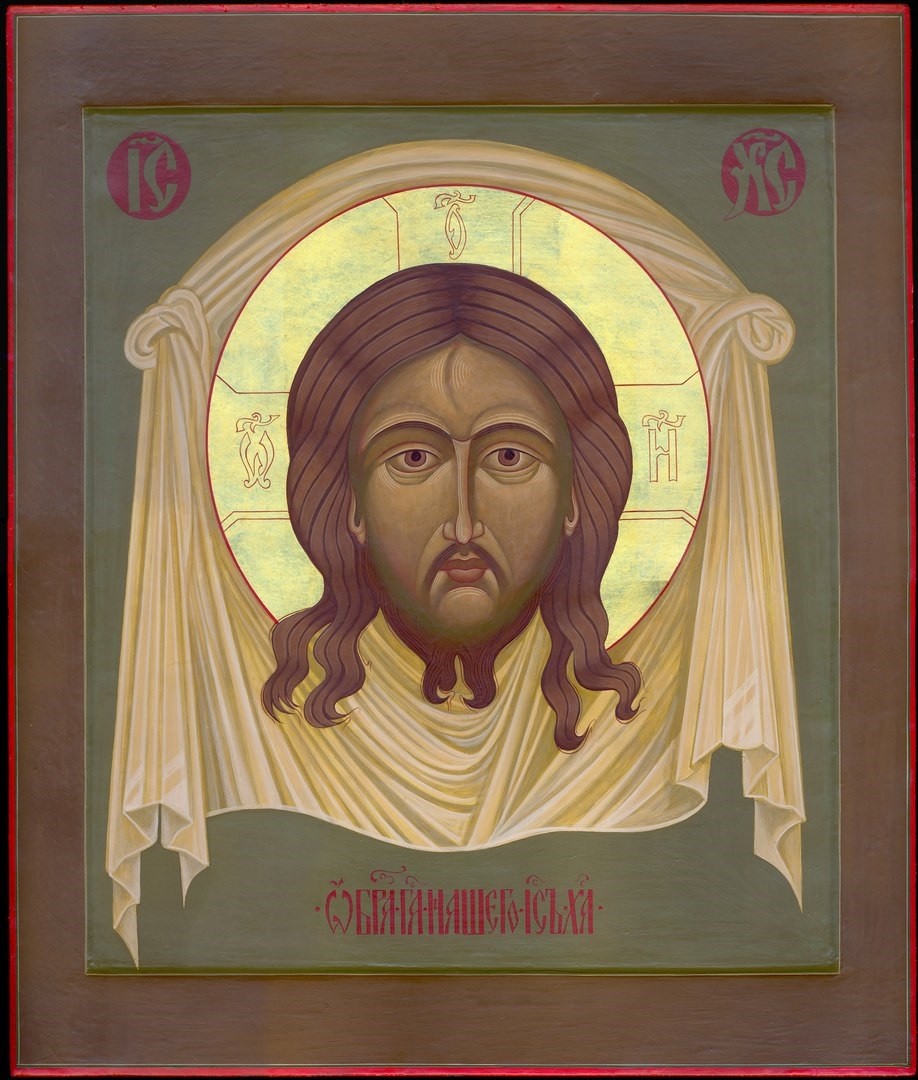

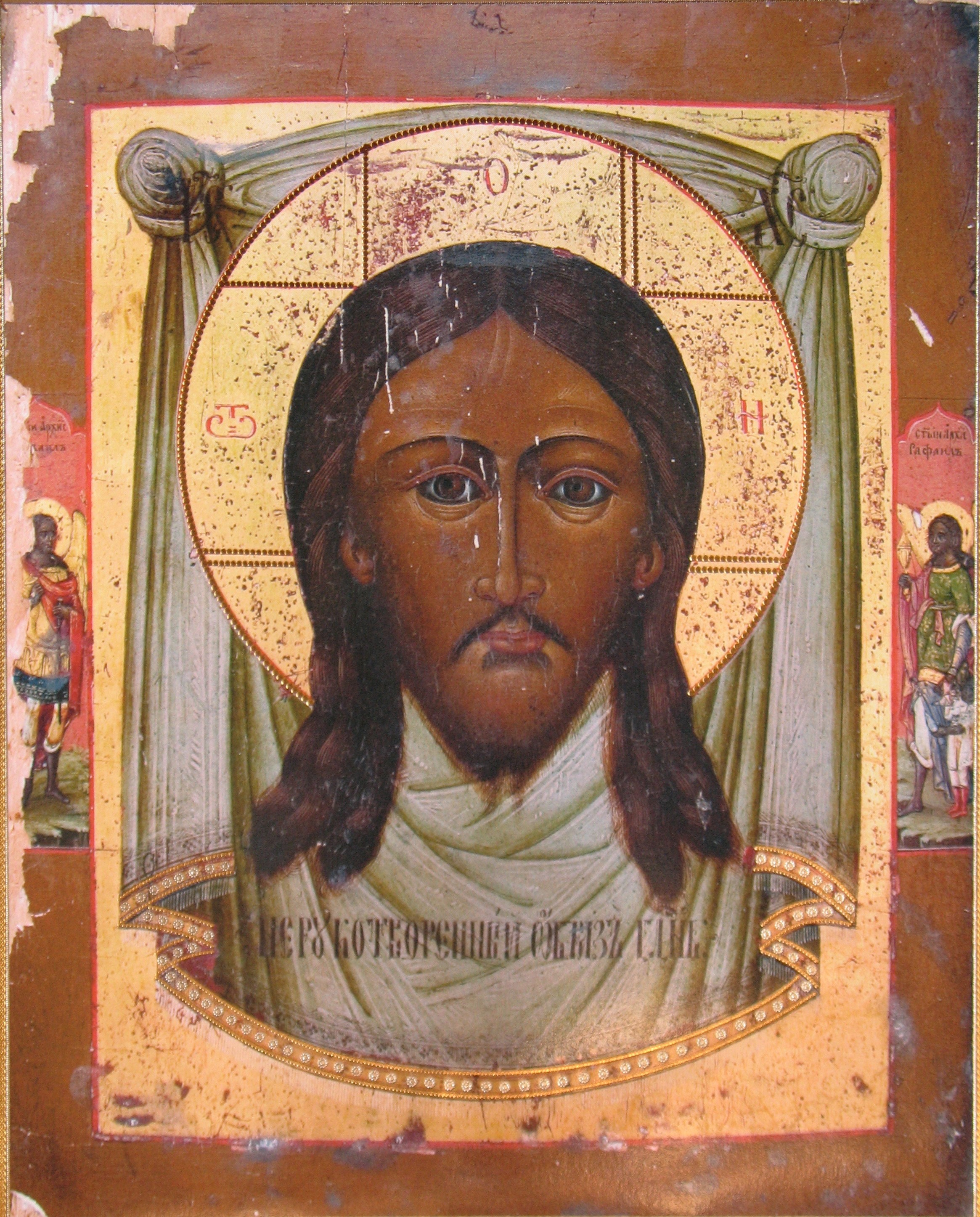

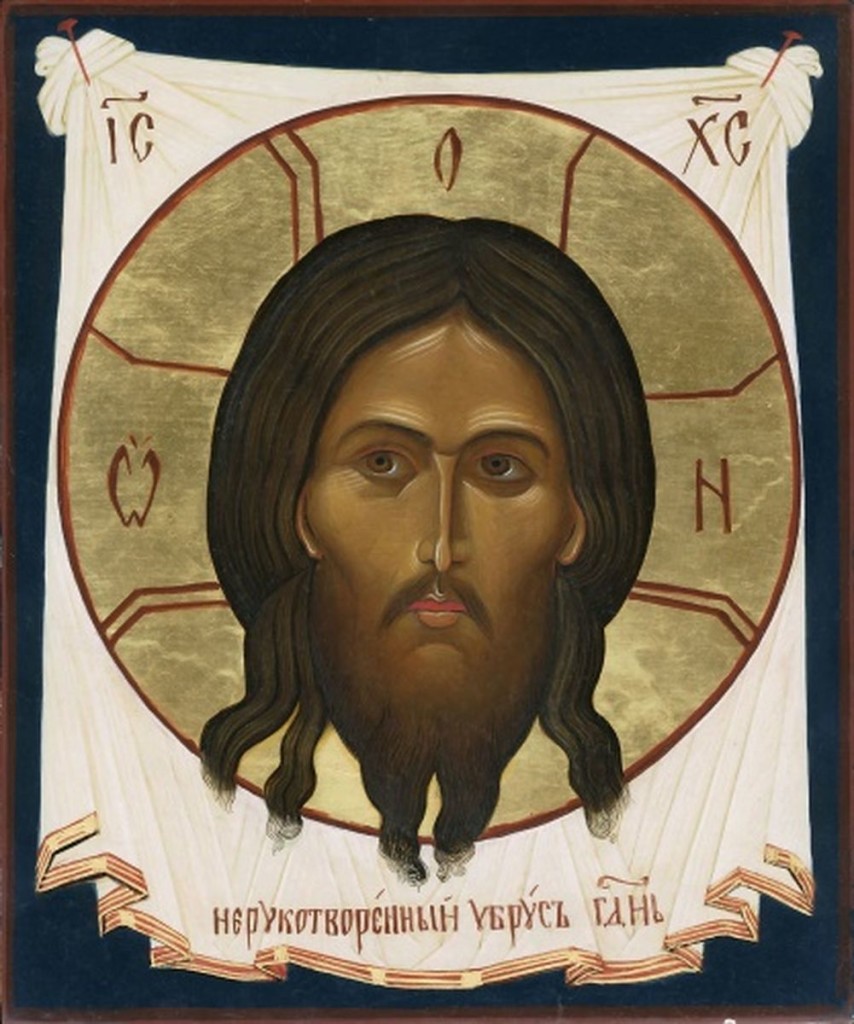

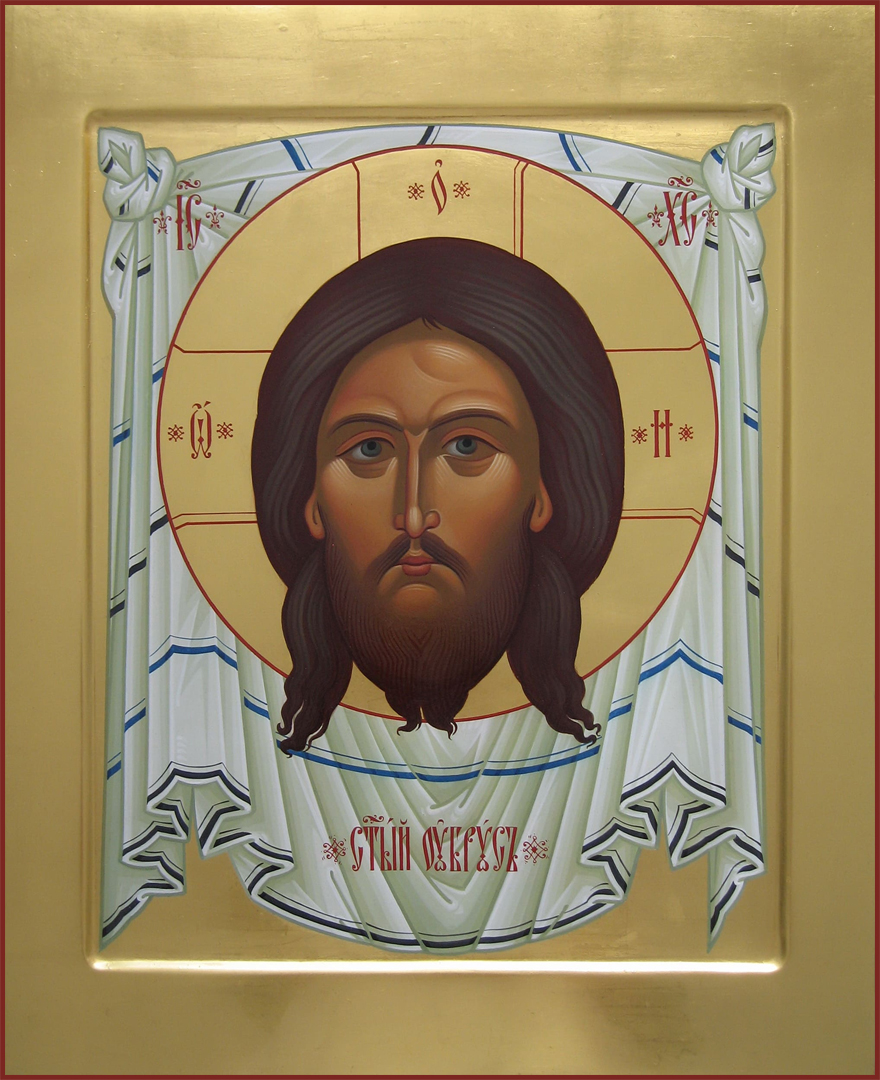

Так как борода после умывания была мокрая, то она отпечаталась в виде клиновидной пряди, и поэтому этот образ иногда называют «Спас Мокрая Брада». «Спас на убрусе» — Мандилион (старослав. убрус — полотенце, греч. мандилион — плащ, плат, полотно) — первый тип изображений «Спаса Нерукотворного».

Полотно было доставлено царю, и тот исцелился. В благодарность за это чудо Авгарь приказал поместить образ над вратами Эдессы. В годы гонений христиане заложили кладкой Нерукотворный Образ в нише врат. Когда кладку разобрали, оказалось, что святынь теперь две — лик Христа отпечатался на черепице.

Керамидион (греч. черепица), или «Спас на чрепии» — второй тип образа «Спас Нерукотворный». Лик Христа здесь изображается не на полотне, а на коричневом или золотом фоне. К этому типу относится знаменитый «Спас Нерукотворный» XII века, хранящийся в Третьяковской галерее. Новгородский мастер создал величественный, глубокий образ Христа. Отличительная особенность — круглый нимб, в который полностью вписана глава Спасителя.

Нередко в храмах изображали и «Спас на убрусе», и «Спас на чрепии» — друг против друга, на восточной и западной стене. «Спас Нерукотворный» — один из самых чтимых в Православной церкви образов. Посредством иконы мы встречаемся с Христом лицом к лицу, вернее, лицом к Лику

Спас Нерукотворный

Происхождение иконы Спас Нерукотворный

Происхождение иконы Спас Нерукотворный можно угадать по ее названию. Нерукотворный — означает, что этот образ не был написан руками иконописцы и появился в Церкви благодаря чуду. Образ Христа отпечатался на плате, которым Спаситель вытер свой лик. День почитания иконы в Православной Церкви — 29 августа.

Спас Нерукотворный: значение

Существует Предание, согласно которому человек, страдающий от проказы, попросил своего архивария Ханнана (Ананию) отнести Христу письмо. В письме он просил спасителя прийти в Едессу и исцелить его. Ханнан был художником, и Авгарь попросил архивария принести хотя бы образ Спасителя, если Сам Он не сможет явиться.

Ханнан увидел Христа, когда Того окружала плотным кольцом толпа. Он понял, что не сможет пробиться сквозь нее и взобрался на высокий камень, чтобы написать образ Спасителя. Иисус увидел это, попросил воды умыться и вытер свой лик платом. К удивлению Ханнана на плате отобразился образ Христа. Он подошел к Ханнану и отдал ему плат с ответным письмом, где говорил, что не может пойти в Едессу, так как Ему надлежит исполнить то, для чего Он был послан, но вместо Него придет его ученик.

С помощью плата Авгарь исцелился от проказы, но ее следы оставались на его лице, пока однажды, после Пятидесятницы, в Едессу не вошел апостол Фаддей. Святой апостол исцелил Авгаря окончательно и крестил его.

Авгарь же взял плат Христа и прикрепил в нише над городскими воротами, вместо стоящего там языческого идола. К сожалению, один из потомков Авгаря стал язычником и попытался уничтожить Спас Нерукотворный, епископам пришлось спрятать икону с зажженой перед ней лампадой в городской стене.

Спас Нерукотворный стал символом силы веры, благодаря которой даже плат Иисуса был целительным для человеческого недуга, но речь шла не только о физических недугов. Господь исцелил и тело и душу Авгаря за его веру в спасительную силу Господа нашего Иисуса Христа.

Молитвы образу Спас Нерукотворный

Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже, волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши яже создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

В чем помогает икона Спас Нерукотворный

Спас Нерукотворный считается одним из первых изображений Спасителя. Перед иконой молятся:

Спас Нерукотворный: иконография

Нерукотворный Образ (Убрус) Господа нашего Иисуса Христа

Нерукотворный Образ (Убрус) Господа нашего Иисуса Христа

Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа

Нерукотворный образ, переданный царю Авгарю

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа было в 944 г. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 г. персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира — правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному — его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, потонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, т. н. «на керамии», отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков.

Царь Авгарь исцеляется пред Нерукотворным Образом

Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715-731) прислал письмо к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт. Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.

По Прологам известны 4 Нерукотворных Образа Спасителя: 1) в Едессе, царя Авгаря — 16 августа; 2) Камулианский; обретение его описал святитель Григорий Нисский (память 10 января); по сказанию преподобного Никодима Святогорца († 1809; память 1 июля), Камулианский образ явился в 392 году, но он имел в виду образ Матери Божией — 9 августа; 3) при императоре Тиверии (578-582), от которого получила исцеление святая Мария синклитикия (память 11 августа); 4) на керамии — 16 августа.

Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, совершаемое в попразднство Успения, называют третьим Спасом, «Спасом на холсте». Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось и в иконописании; икона Нерукотворного Образа одна из наиболее распространенных.

2. Плат святой Вероники (Ватикан)

Св. Вероника. Икона. Ок. 1420 г. Мастер «Св. Вероники» (Старая Пинакотека. Мюнхен)

ВЕРОНИКА — [Верника, Вереника; греческий Βερονίκη; латинский Veronica] (I в.), святая (память в греческой Церкви 12 июля, память в западной 4 февраля). Отождествляется христианским Преданием с неназванной в Евангелиях по имени кровоточивой женой, получившей исцеление, прикоснувшись к одеждам Спасителя (Мф 9. 20-22; Мк 5. 25-34; Лк 8. 43-48), и благочестивой жительницей Иерусалима, отершей платом лик Спасителя во время Крестного пути на Голгофу. Кровоточивая жена, согласно Оригену (1-я четв. III в.), в учении гностиков-валентиниан выступала как одно из олицетворений Мудрости (Προυνικὸν σοφίαν — Orig. Contra Cels. VI 35). Впервые имя Вероники появляется в «Актах Пилата» (III-IV в.), вошедших впоследствии в качестве составной части в апокрифическое Евангелие от Никодима (IV-V вв.): во время суда над Христом Вероника свидетельствовала, что 12 лет страдала кровотечением и исцелилась от одного прикосновения к краю одежды Спасителя (Гл. 7). Евсевий Кесарийский сообщает, что исцеленная Спасителем кровоточивая жена происходила из Кесарии Филипповой (Панеады) на севере Палестины (Euseb. Hist. eccl. VII 18) и рядом с ее домом находилась бронзовая скульптурная композиция, изображавшая Иисуса и кровоточивую, из каменного пьедестала которой росла целебная трава, излечивавшая различные недуги. Эта скульптура была уничтожена при императоре Юлиане Отступнике. (Sozom. Hist. eccl. V 21). Рассказ Евсевия повторяется и варьируется многими восточнохристтианскими и западнохристианскими авторами. Имя Вероники и рассказ о панеадской статуе соединены в середине VI в. в тексте Хроники Иоанна Малалы (Ioan. Malal. Chron. P. 237).

В Псевдо-Климентовых гомилиях имя Вероника носит дочь хананеянки (Clem. Rom. Hom. 3. 73), об исцелении которой Спасителем говорится в Евангелии (Мф 15. 22-28).

Другой цикл апокрифов о плате Вероники возник под влиянием преданий об эдесском царе Авгаре, его переписке с Иисусом Христом и Нерукотворном образе Спасителя. Сказания о Веронике как о владелице изображения Спасителя получили распространение исключительно в западнохристианском ареале; несомненна вторичность этих легенд о Веронике по отношению к авгаровскому циклу. В поздних вариантах этой легенды говорится о том, что изображение Спасителя было отослано в Эдессу и передано дочери царя Авгаря по имени Вероника. Предполагают, что само имя Вероника произошло от латинского названия изображения Христа — vera icon (подлинный образ).

Согласно латинскому апокрифу «Смерть Пилата» (Mors Pilati) (Гл. 2-3), последовательница Христа Вероника решила заказать Его портрет художнику, но Спаситель, узнав ее желание, приложил холст к Своему Лику и запечатлел на нем Свой Образ. Через некоторое время после Распятия до тяжело болевшего императора Тиберия дошли слухи о знаменитом целителе, совершавшем чудеса в Палестине. Не зная о казни Иисуса, он отправил за ним своего служителя Волусиана. Вероника убедила посланца императора, что для исцеления достаточно с благоговением воззреть на Нерукотворный образ. Волусиан и Вероника доставляют образ Спасителя в Рим, и воздавший Ему почести Тиберий выздоровел. В апокрифе «Кара Спасителя» (Vindicta Salvatoris) рассказывается, что Волусиан отнял силой у Вероники изображение Спасителя и отослал его для поклонения императору Тиберию, который исцелился от проказы. Перед смертью Вероника передала плат с изображением Спасителя священномученику Клименту, папе Римскому.

Наибольшее распространение получило средневековое предание о встрече Иисуса Христа во время Его следования на Голгофу с Вероникой, которая протянула Ему свое головное покрывало, чтобы отереть с лица пот и кровь. Когда Господь вернул его Веронике, на плате отобразился Его искаженный страданием Лик. Это предание возникло в XII-XIII вв. и зафиксировано в Библии Рожера из Аржантёя (ок. 1300). Крестный путь (Via Dolorosa), которым идут паломники в Иерусалиме, включает VI остановку на том месте, где произошло это событие. В настоящее время здесь находится храм (арх. А. Барлуцци), принадлежащий греко-католическому (униатскому) женскому монастырю «младших сестер Иисуса», в нижней части которого, по преданию, располагался дом Вероники.

Образ на плате хранился долгое время в церкви Санта-Мария Маджоре, а затем — в базилике святого Петра в Риме. Первые достоверные сведения о почитании плата Вероники в часовне Девы Марии, находившейся перед внутренней входной стеной базилики святого Петра, относятся к IX в.

Из западных средневековых легенд одна отождествляет Веронику с Марфой, сестрой праведного Лазаря (Гервасий из Тилбери, ок. 1210), другая называет ее женой мытаря Закхея (впоследствии, согласно легенде, отшельник Амадур) и повествует о проповеди ими Евангелия в Центральной Галлии.

Памяти Вероники нет в Иеронимовом Мартирологе и других древнейших календарях. Она почиталась местно: например, в Бордо чтилась ее гробница, в Милане память Вероники праздновалась с особой службой до XVI в., когда архиепископ Карло Борромео († 1584) исключил ее из амвросианского миссала. После изобретения фотографии Вероника была объявлена папским декретом покровительницей фотографов.

Память Вероники Кровоточивой (греч. ἡ αἱμορροοῦσα) отмечена под 12 июля в Синаксаре Константинопольской Церкви Х в. (SynCP. Col. 818) и Типиконе Великой Церкви X в. (Mateos. Typicon. Т. 1. P. 338), под 13 июля — в ряде византийских календарей (например, Paris. Coisl. 223, 1301 г.) и древнерусских Прологах (РГАДА. Тип. 173. Л. 160; Тип. 174. Л. 116 об., XIV в.). В древнерусскую литературу сказание о Веронике попало из славянского перевода хроники Иоанна Малалы (через посредство Летописца Еллинского и Римского) и вошло в некоторые списки Четиих Миней под 16 августа (Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 415-417 (2-я паг.)). В русском Хронографе редакции 1617 г. в главе 53 содержится статья «О вопрошении кровоточивым недугом исцелевшия жены от Ирода царя сотворити Образ Христов», восходящая к тому же тексту Хроники Малалы (Творогов. С. 6-7).

3. Анчисхатский образ (Грузия)

Анчийский Спас. VI–VIII () в. (Гос. музей искусств Грузии. Тбилиси)

АНЧИЙСКИЙ СПАС — [Анчисхатский Спас; груз. ანჩის ხატი], Нерукотворный образ Спасителя — одна из наиболее чтимых грузинских святынь. В древности икона находилась в монастыре Анчи в Юго-Западной Грузии; в 1664 г. была перенесена в тбилисскую церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, VI в., получившую после перенесения иконы название Анчисхати (в настоящее время хранится в Государственном музее искусств Грузии). Согласно гимнографу Иоанну, епископу Анчийскому, Анчийский Спас был принесен апостолом Андреем Первозванным из Иераполя в Кларджети (Джанашвили. С. 310). Народное предание отождествляет эту икону с Нерукотворным Образом Спасителя из Эдессы. Так, в одной из чеканных надписей XVIII в. на окладе Анчийского Спаса в нарушение хронологии событий говорится, что икона «была доставлена из Эдессы в Константинополь, и, когда же появились Лев Исавр и другие иконоборцы, ее оттуда перенесли и поставили в Кларджети, в кафедральной церкви Анчийской» (Цит. по: Микеладзе. С. 92).

Чудотворная икона (105´ 71´ 4,6 см без киота) заключена в средник разновременного (XII, XIV, XVII-XIX вв.) оклада-триптиха, оставляющего видимым только лик Спасителя, Его древнее энкаустическое изображение, близкое по стилистическим признакам к сир. живописи, датируется не позднее VII-VIII вв. Икона поновлялась в 1-й четверти XIX в., тогда же был исполнен серебряный чеканный оклад. Однако на нем Иисус Христос представлен не в изводе, характерном для изображения Нерукотворного Образа Спасителя, а как Господь Вседержитель. Ш. Я. Амиранашвили, описавший икону в 1929 г. после снятия оклада, отметил сильную поврежденность красочного слоя и неясность многих деталей иконографии и стиля. Ученый датировал первоначальное изображение VI-VII вв., а поздний живописный слой — XVII в. Установление исходной иконографии древней иконы строится на свидетельстве епископа Анчийского Иоанна, заказавшего в конце XII в., при святой царице Тамаре, золотое чеканное обрамление для чудотворного Нерукотворного образа Спасителя, исполненное Бекой Опизари. На раме XII в. выполнены ростовые фигуры Богородицы и святого Иоанна Предтечи, которые должны были составить вместе с иконой Спасителя деисус. Оклад XIX в. трактует триптих как деисус с Господом Вседержителем в центре. В надписях, выполненных в разное время на чеканных створках киота, икона обозначена только как «Нерукотворный Образ», «Образ Воплощения», «Лик Божий» и «Эдесский Образ».

Отражением характерного для Грузии XIII-XIV вв. приема повторного украшения старинных чеканных икон можно считать факт создания для Анчийского Спаса киота с 2 боковыми створками, обложенными чеканными по серебру композициями праздников (Благовещение, Рождество Христово, Крещение, Преображение, Распятие, Воскресение и Вознесение в полукружии киота над самой иконой), выполненными в 1-й половине XIV в. по заказу атабагов Самцхе (1308-1344). В 1686 г. золотых дел мастер Бертаука Лоладзе украсил чеканкой наружные створы киота. Композиции «Воскресение Лазаря», «Успение», «Тайная вечеря», «Вход в Иерусалим», «Уверение Фомы» и «Сошествие Св. Духа на апостолов» разделены, как и на внутренних сторонах створок, полосами чеканных орнаментов. Возможно, тогда же уголки верхней части киота по сторонам от вписанного в полукруг Вознесения были заполнены изображениями летящих херувимов, заняв место поврежденных чеканных орнаментов XIV в.

О местном праздновании Анчийского Спаса в Грузии сведения отсутствуют. Возможно, оно происходило по византийскому установлению 16 августа, в день празднования перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. В настоящее время Грузинская Православная Церковь в этот день отмечает праздник «анчисхатоба». В XII в. Иоанн, епископ Анчийский, посвятил иконе «Песнопения Анчийского образа»; в XIII в. католикос-Патриарх Арсений IV (Булмаисимисдзе) создал «Восхваление в честь невидимого Нерукотворного Образа»; впоследствии появился «Молебен Анчийского Нерукотворного Образа, составленный по древним рукописным песнопениям».

Дополнительно рекомендуем почитать подробную статью в четырех частях:

Молитвы пред Нерукотворным Образом

Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа

Тропарь Нерукотворенного Образа

глас 2

Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий,/ просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже:/ волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест,/ да избавиши яже создал еси от работы вражия./ Тем благодарственно вопием Ти:/ радости исполнил еси вся, Спасе наш,// пришедый спасти мир.

Кондак Нерукотворенного Образа

глас 2

Неизреченнаго и Божественнаго Твоего к человеком смотрения,/ неописанное Слово Отчее,/ и образ неписанный,/ и богописанный победителен,/ ведуще неложнаго Твоего воплощения,// почитаем, того лобызающе.

Убрус

Убру́с — 1) плат, полотно, полотенце; 2) Святый (Святой) Убрус — Нерукотворный Образ Спасителя; плат с нерукотворным изображением лика Иисуса Христа.

Сохранился ли Святой Убрус до наших дней?

Предание о Нерукотворном Образе Спаса доносит до нас историю происхождения этой святыни.

Когда Едесский правитель, Авгарь Ухама, страдавший от тяжелой болезни (проказы), неизлечимой обычными врачебными средствами, узнал о чудесах, совершаемых Христом на территории Палестины, он отправил к Нему своего слугу Ананию (Ханнана), предварительно вручив ему послание, в котором просил об исцелении. Кроме того, зная о преследованиях Христа со стороны иудеев, Авгарь предложил Ему кров и убежище.

Ввиду необходимости исполнения главной задачи Пришествия в мир, Спаситель от приглашения отказался, однако пообещал прислать впоследствии одного из Своих учеников, который не только излечит Авгаря от телесной болезни, но и исцелит от неведения граждан его страны.

Анания был живописцем и имел поручение от Авгаря запечатлеть образ Мессии в случае, если Тот откажется прибыть в Едессу лично. Когда Анания хотел было взяться за написание образа, ему не удалось приблизиться к Спасителю, так как Он был тесним огромными толпами людей. Сколько он ни пытался воспроизвести на материи сияющее Божественной славой лицо, ему никак не удавалось достичь желаемого результата.

Тогда Господь, уразумев происходящее, повелел принести ему плат, после чего умыл Своё лицо и отерся. Таинственно и неизъяснимо на плате отпечатлелся Его Божественный лик. После того как Убрус был вручен живописцу Ханнану, тот доставил его в Едессу.

Авгарь принял Нерукотворнный Образ с благоговением и с тех пор исцелился, хотя болезнь всё же оставила на его плоти некоторые следы. Окончательно он был исцелен апостолом Фаддеем, который был направлен в Едессу апостолом Фомой после того, как Господь, искупив человеческий род и воскреснув, вознесся на Небеса и воссел одесную Отца.

Фома просветил горожан светом Евангельской проповеди и Едесса сделалась христианской.

Убрус был наложен на доску и утверждён в нише, располагавшейся в крепостной стене над городскими воротами. Все входившие в город через ворота должны были воздавать Нерукотворному Образу поклонение.

Когда, спустя годы, один из потомков Авгаря стал насаждать в Едессе языческую веру, местный епископ, получив откровение, пришёл ночью к воротам, зажёг перед Образом лампаду и замуровал вмещавшую его нишу, причём сделал это настолько искусно, что место хранения иконы уже ничем не выделялось на общем фоне стены. Со временем о местонахождении Образа забыли.

Прошли столетия, прежде чем Нерукотворный Образ вновь был явлен народу.

В 545 году, когда персидский царь Хосрой I (Хозрой I) осадил город Едессу и готовился им овладеть, епископу Евлавию было видение: Жена, явившаяся ему в Небесном величии, указала на место хранения Нерукотворного Образа и повелела взять этот Святой.

Подчиняясь Божественной воле, Евлавий вскрыл замурованную нишу и обнаружил утраченный было Святой Убрус. Образ оказался неповрежденным. Более того, на закрывавшей его каменной (керамической) плите он обнаружил ещё один образ Спасителя, чудесно отобразивший тот, который был запечатлен на Убрусе.

После того как перед Нерукотворным Образом было совершено моление, а затем, с крестным ходом он был пронесен по городским стенам, враг отступил.

Когда в VII веке арабы овладели Едессой, христианам было дозволено поклоняться Образу как святыне. Слава об этой нерукотворной иконе распространилась по всему Востоку.

В 944 году императоры Константин VII Порфирородный и Роман I Лакапин, движимые ревностью о Господе, договорились с властями Едессы о выкупе иконы. В дар за икону им было отправлено 12000 сребреников и 200 пленных сарацин. Вместе с тем было им было дано обещание, что отныне город не будет подвергаться нападениям со стороны императорских войск.

Горожане, конечно же, не хотели расставаться со своей святыней. Однако правителю удалось склонить их к согласию: кого увещеваниями, кого силой и принуждением, кого угрозами смерти.

15 августа 944 года Нерукотворный Образ был доставлен во Влахернский храм, оттуда — в храм «Фарос». 16 августа он был внесён в Константинопольский храм Премудрости Божьей. После чествований и поклонений Нерукотворному Образу, его возвратили в Фарос. В память об этих событиях Церковью был установлен особый Праздник. Он отмечается ежегодно 16 (29) августа.

Со временем Святой Убрус был утрачен.

Согласно наиболее распространённому мнению, он был похищен из Фароса по разграблении Константинополя крестоносцами в 1204 году и направлен в Венецию на корабле. До Венеции судно так и не дошло: затонуло в Мраморном море. Вместе с судном пошёл на дно и Убрус.

По одному частному преданию, Нерукотворный Образ в Мраморном море не тонул. В XIV веке Иоанн Палеолог передал его генуэзцам в знак признательности за помощь в освобождении некоторых земель от владычества сарацин. Так икона попала в Европу. Правда, впоследствии выяснилось, что образ, выдаваемый за оригинальный Святой Убрус, принадлежит более позднему письму.

Согласно другому преданию, тоже частному, Нерукотворный Образ Спасителя путём сложных перипетий попал на территорию Грузии. Раньше этот образ выставлялся для поклонения. Однако, и он оказался рукотворным.

Что такое Плат Вероники?

Почитаемый в Православной Церкви Святой Убрус не следует путать с известным на Западе Платом Вероники. Принципиальным отличием этой иконы является то, что Христос представлен на ней в терновом венце.

Согласно преданию Западной Церкви, происхождение этой иконы связано со следующим преданием. Вероника была той кровоточивой женой, которую исцелил Господь ( Мф.9:20-22 ). Она сопровождала Его во время шествия на Голгофу, к месту Его последних страданий и жертвенной смерти. Сочувствуя и желая хоть как-то помочь Своему исцелителю, она подала Ему плат, чтобы Он смог стереть с лица капли пота и крови. В знак благодарности Спаситель вернул этот плат с чудесно проявившемся на нём отпечатком Своего лица.

В другом варианте истории о происхождении плата сообщается, что Вероника, желая иметь при себе образ Христа, попросила написать его Евангелиста Луку. Но все его попытки не увенчались успехом. Тогда Господь, зная о её желании, Сам пришёл к ней на вечерю, умылся и приложил плат к лицу, после чего на нём и отобразился Его святой лик.

Также на статус Плата Вероники претендуют три реликвии, находящиеся: в соборе апостола Петра в Риме, в кафедральном соборе небольшой деревни итальянской провинции Абруццо, в монастыре испанского города Аликанте.