Удлинение дуги аорты чем опасно

Аневризма аорты сердца

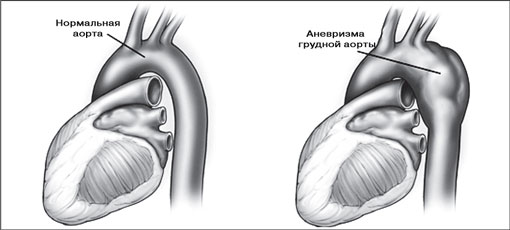

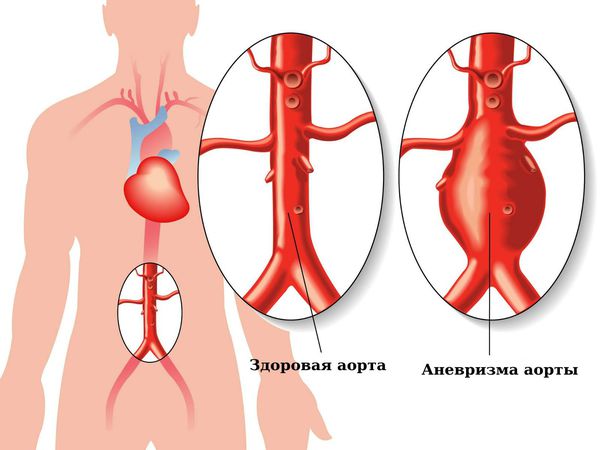

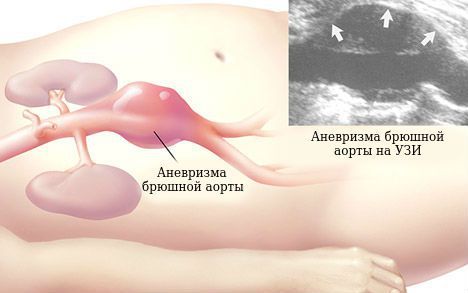

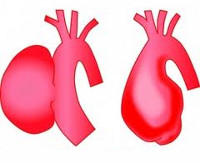

«Аневризма аорты сердца — что это такое?». Многие пациенты, у которых специалист только обнаружил данное заболевание, задаются подобным вопросом. Аневризма аорты — это распространенное или ограниченное расширение наиболее крупного сосуда в организме человека. При таком заболевании диаметр просвета аорты превышает норму в два и более раз. Аневризма аорты сердца входит в число наиболее опасных сердечных заболеваний.

Симптомы заболевания

В некоторых случаях могут проявиться индивидуальные признаки аневризмы сердечной аорты.

Диагностика заболевания

В некоторых случаях для получения важных данных назначают МРТ сосудов сердца.

Записаться на приём

Запишитесь на приём и получите качественное обследование сердца и сосудов в нашем центре

Профилактика

При диагностировании этого заболевания важно прибегать к эффективным профилактическим действиям. К их числу относят следующие мероприятия:

Лечение аневризмы аорты сердца

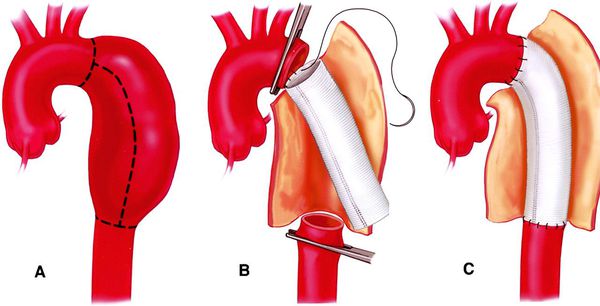

Аневризма сердечной аорты, диаметр которой превышает 5 см, подвергается оперативному лечению в связи с достаточно высоким риском ее разрыва. Оперативное вмешательство проводится в условиях гипотермии, искусственного обращения. Помимо этого, хирургические вмешательство проводится, если специалист наблюдает слишком быстрый рост аневризмы. Хирургическая летальность данного заболевания составляет около 15%. Противопоказания к операции присутствуют, если пациент страдает от тяжелых сердечных заболеваний.

Реабилитация после лечения

При реабилитации важно соблюдение диеты (употреблять как можно меньше жирной пищи, включить в рацион яблоки, чеснок, землянику, бобовые). Кроме правильного питания, очень важно избегать стрессовых ситуаций, осуществлять контроль артериального давления, следить за весом (он не должен превышать норму). После проведения операционного вмешательства для пациента составляется индивидуальный распорядок дня. В нем обязательно отводится время на отдых. При этом пациент проходит регулярное обследование у лечащего врача.

Удлинение дуги аорты чем опасно

Главные легочные артерии выглядят атипично во многих клинических ситуациях. У пациентов со стенозом легочного ствола главная ЛА и левая ЛА расширены, что связано с прохождением струи через стенозированный клапан. Главная ЛА переходит прямо в левую ЛА, а правая ЛА отходит под значительным углом и не сильно подвержена воздействию струи из стенозированного клапана.

Это расширение можно увидеть на прямом снимке как выбухание левого корня и выбухание легочного выходного отдела — на боковом. Важно помнить, что по сравнению с АК клапан ЛА лежит выше и к периферии от выходного отдела, а на боковом снимке он расположен впереди АК.

Аорта увеличивается по-разному, в зависимости от сопутствующей патологии. Часто можно обнаружить патологию, обусловленную не только расширением аорты, но и сочетающимися с ней нарушениями сердечной деятельности. На прямом снимке грудной клетки расширение аорты выглядит как выбухание справа от средостения. На боковом снимке также видно выбухание в переднем средостении, позади и выше легочного выходного отдела. Расширение корня Ао обычно связано с патологией АК (стеноз, недостаточность), но чаще с другими патологическими состояниями, в основном с длительной АГ или системным атеросклерозом с эктазией.

При атеросклерозе обычно отмечается фокальное расширение корня аорты, часто слабовыраженное и без увеличения ЛЖ. Очень важно обращать на это внимание, т.к. нередко другие симптомы на рентгенограмах грудной клетки отсутствуют даже при очень выраженном стенозе. В ответ на возросшее сопротивление кровотоку значительно гипертрофируется ЛЖ в отличие от недостаточности АК, когда в ответ на возросший объем желудочек в основном расширяется.

Такое утолщение и гипертрофия стенки определяются при ЭхоКГ, КТ или МРС, но на рентгенограмме грудной клетки желудочек может выглядеть совершенно нормально, несмотря на выраженный стеноз АК. Обызвествленный ЛК, даже при большой степени стеноза, обычно трудно рассмотреть на рентгенограмме грудной клетки из-за плотности окружающих мягких тканей и небольшой нечеткости, вызванной сокращениями сердца. Если есть обызвествление, это гораздо проще увидеть при рентгеноскопии. Несмотря на низкое разрешение при рентгеноскопии (по сравнению со стандартной рентгенографией грудной клетки), просвечивание в реальном времени помогает обнаружить обызвествление.

Важно помнить, что у пациентов с аортальным стенозом отмечается декомпенсация ЛЖ, при которой увеличивается как ЛЖ, так и корень аорты. По рентгенограмме грудной клетки невозможно точно определить, что вызвало АС — митральный клапан, дегенеративные изменения или ревматизм. Тем не менее при ревматизме в первую очередь поражается митральный клапан, а отсутствие признаков митрального стеноза указывает главным образом на то, что причина — не ревматизм.

При аортальной регургитации поражение аорты более диффузное и определяется легче, чем при атеросклерозе. При чисто аортальной регургитации левое предсердие, как правило, не увеличивается. Однако со временем дилатация кольца МК может вызвать вторичное увеличение ЛЖ и в результате — митральную регургитацию и дилатацию левого предсердия.

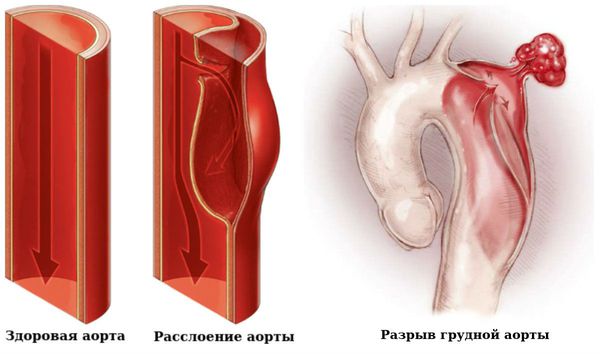

Легочная регургитация чаще всего развивается на фоне врожденных заболеваний клапана, таких как врожденные пороки, дегенеративные поражения клапана и ревматическая болезнь сердца (в сочетании с поражением МК), но она также может возникать при заболеваниях корпя Ао, включая кистозный медионекроз, с синдромом Marfan или без него. При кистозном медионекрозе аорты поражается диффузно, значительно расширяясь от уровня клапана как минимум до дуги, с постепенным сужением до нормального диаметра. Аортальная регургитация может возникать вторично при дилатации клапана или расслоении аорты с вовлечением клапанного кольца.

Двухстворчатый аортальный клапан — основная причина дилатации корня аорты и восходящей аорты. При третичном сифилисе, в настоящее время встречающемся редко, характерным признаком является выраженное расширение Ао от корня до дуги с резким переходом к нормальному диаметру на этом уровне. Другие поражения Ао, например острое или хроническое расслоение и травматический разрыв или псевдоаневризма, обязательно требуют применения методов получения многослойного изображения и уточнения границ.

При острой травме, например поверхностном разрыве Ао, рентгенография грудной клетки может задержать диагностику и хирургическое лечение. На снимке грудной клетки видны в основном неточные и неспецифичпые симптомы: расширение средостения, кровь в области верхушки левого легкого, массивный плевральный выпот слева (предположительно крови), отклонение трахеи вправо, переломы ребер. Многосрезовая или спиральная КТ поможет быстро и точно установить диагноз.

Что такое аневризма аорты? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Густелёва Юрия Александровича, флеболога со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

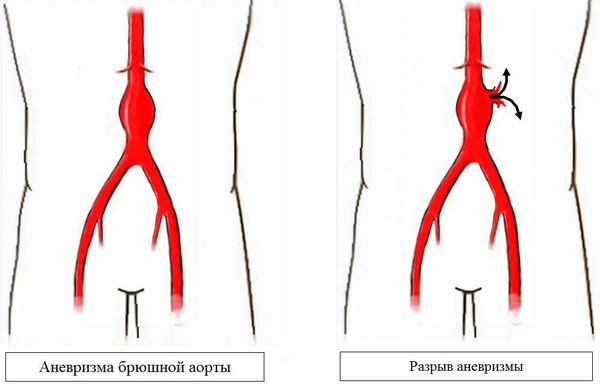

Аневризма аорты — это расширение аорты, диаметр которого в 1,5 раз превышает нормальные показатели.

Строение аорты и расположение аневризмы:

Распространённость аневризм аорты в общей популяции сильно зависит от возраста, пола и географического места жительства.

Причины аневризмы аорты

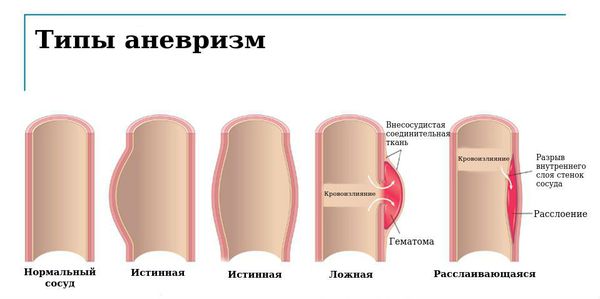

Причины формирования аневризм до конца ещё не выяснены. Чаще всего болезнью затрагивается конечный (инфраренальный) отдел брюшной аорты. С увеличением размера аневризмы повышается площадь поражения, происходит истончение средней оболочки сосуда и потеря эластических волокон. Эти изменения приводят в дальнейшему прогрессирующему расширению диаметра аорты.

Симптомы аневризмы аорты

Заболевания аорты могут часто не сопровождаться какими-либо клиническими проявлениями. Особенно это касается аневризматических выпячиваний небольших и умеренных размеров. При постановке диагноза у 75 % пациентов отсутствуют какие-либо жалобы. Тем не менее существует ряд симптомов аневризмы аорты, на которые необходимо обращать внимание, особенно при наличии вышеперечисленных факторов риска.

В первую очередь, это болевой синдром. При аневризмах аорты пациенты могут чувствовать ломящую, резкую или пульсирующую боль в груди или животе. Эта боль может распространяться в область спины, поясницы, ягодиц, пах или в нижние конечности. Подобная симптоматика, особенно при ощущении распирания и пульсации может свидетельствовать о разрыве расширенного сосуда, что является жизнеугрожающим состоянием, сопровождающимся шоком.

Бывает так, что пациенты с недиагностированными аневризмами аорты обращаются к врачу по другому поводу. Например, могут отмечаться инсульты из-за закупорки сосудов головного мозга фрагментами тромбов из аневризматического аортального мешка. Или перемежающаяся хромота (боль в ногах при ходьбе), посинение стоп, что является следствием закупорки небольших артерий нижних конечностей. При быстром увеличении объёма восходящего отдела грудной аорты пациент может страдать из-за осиплости голоса, которое возникает вследствие сдавления и паралича левого гортанного нерва.

Патогенез аневризмы аорты

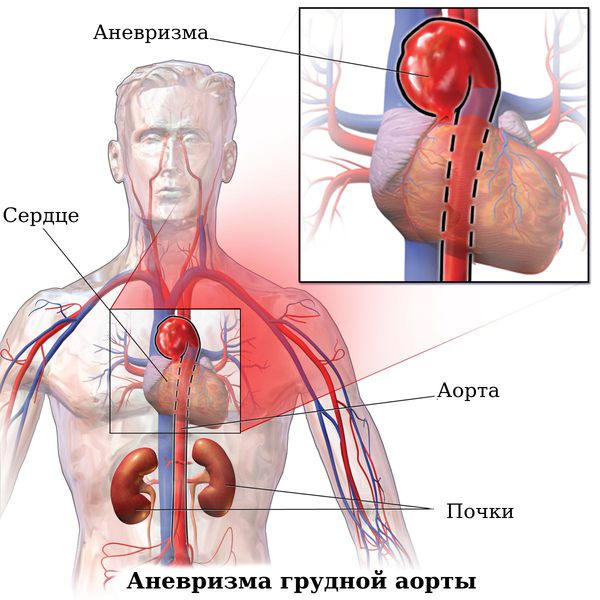

На микроскопическом уровне при аневризмах грудной аорты происходят изменения в каркасе средней оболочки (медии) сосуда, которые сопровождаются разрушением эластических волокон. В дальнейшем наблюдается дегенерация гладкомышечного компонента аортальной стенки с нарастанием атеросклеротических изменений и появлением воспалительных изменений. Это приводит к расширению просвета аорты и нарушению тока крови в ней, что, в свою очередь, становится причиной недостаточного питания почек. Почки реагируют тем, что начинают вырабатывать специальное вещество — ренин, повышающее артериальное давление.

Постепенно присоединяется нарушение работы аортального клапана с формированием его недостаточности: он перестает работать правильно и начинает пропускать кровь в обратном направлении.

Классификация и стадии развития аневризмы аорты

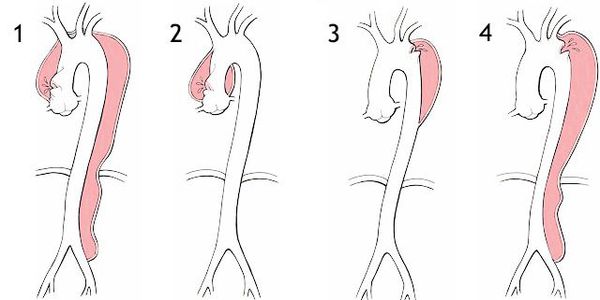

Прежде всего, аневризмы грудной аорты, т. е., находящейся в грудной полости, классифицируются по локализации.

Также в классификации применяется этиологический принцип, основанный на причине заболевания. Выделяют два вида:

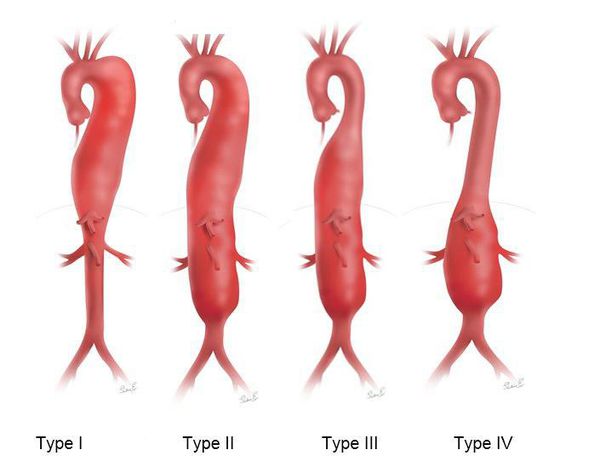

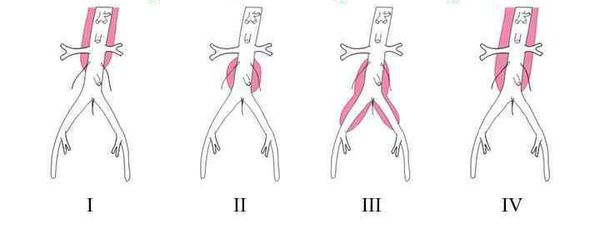

Классификация аневризм брюшной аорты носит похожий характер и обусловлена необходимостью определения наилучшего способа хирургического лечения. Она предложена известным сосудистым хирургом А.В. Покровским и учитывает причины, строение (морфологию), локализацию и клиническое течение аневризм.

По этиологии (причине):

По клиническому течению:

С позиции врача важнейшее значение имеет градация заболевания по месту расположения и протяжённости. При этом хирурги выделяют четыре типа:

Осложнения аневризмы аорты

Диагностика аневризмы аорты

Осмотр

Любое обследование начинается с физикального осмотра. В отличие от аневризм в брюшном отделе, наличие данной патологии в грудном отделе редко удаётся определить при объективном осмотре. Её признаки носят неспецифический характер и часто связаны с другими заболеваниями сердца и сосудов или осложнениями. Чаще всего аневризмы грудной аорты выявляют при плановом медосмотре или обследовании по поводу другого заболевания. Поэтому ведущую роль в диагностике играют дополнительные инструментальные методы.

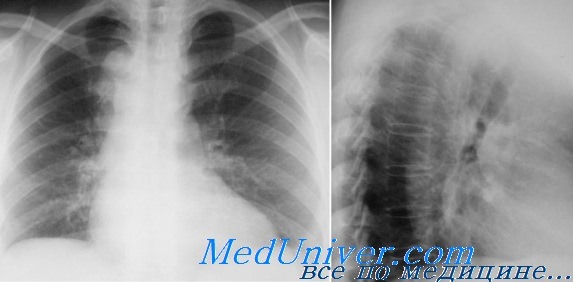

Рентгенография и эхокардиография

Обычная рентгенография нередко позволяет впервые визуализировать характерное расширение тени сердца. Также бывает полезно УЗИ сердца – эхокардиография. Однако этих методов недостаточно, поскольку они не позволяют увидеть все необходимые участки аорты в грудной клетке. Эту проблему может решить транспищеводная эхокардиография, но она, как правило, выполняется уже перед операцией.

КТ и МРТ

Очень чётко определить диаметр и протяжённость аневризмы, а также наличие тромбов в ней позволяют компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Сканирование может проводиться как с контрастом, так и без него.

Для диагностики аневризмы аорты также может применяться мультиспиральная компьютерная томография, чаще всего она требует дополнительного введения контрастного вещества.

Аортография

Лечение аневризмы аорты

Лечение аневризм аорты направлено на предотвращение её разрыва. Оно бывает консервативным и хирургическим.

Консервативное лечение

Главное предназначение консервативной терапии — это снижение артериального давления и силы сокращения сердца, а также коррекция сопутствующих заболеваний, например ишемической болезни сердца, диабета, болезней почек и т. д. [1]

Хирургическое лечение

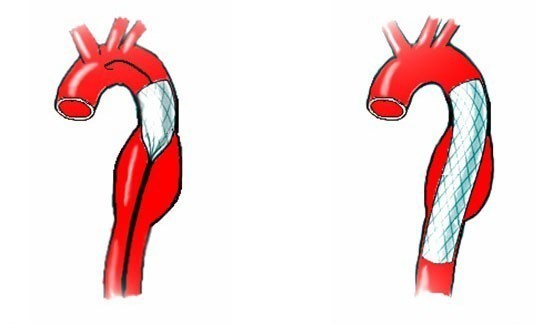

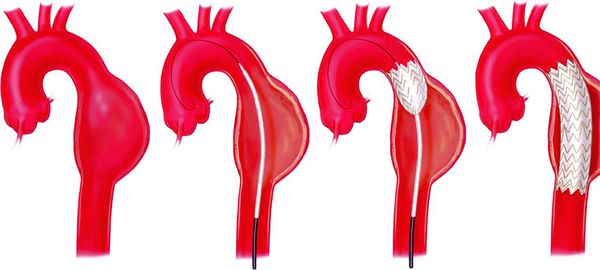

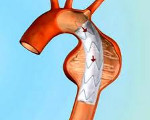

Современные хирургические методики лечения аневризм аорты делятся на эндоваскулярные и традиционные оперативные вмешательства.

При оперативном лечении таких тяжелейших заболеваний (как и при других лечебных и диагностических вмешательствах) есть вероятность осложнений. Также стоит отметить, что далеко не во всех областных, краевых и республиканских медицинских центрах есть специалисты, которые работают на открытом сердце.

Прогноз. Профилактика

Отдельно стоит остановится на профилактике аневризм аорты. Исключая врождённые состояния, на которые невозможно оказать превентивного воздействия, во многих случаях удаётся снизить риск заболевания путём воздействия на модифицируемые, т. е. управляемые, факторы риска. В первую очередь, это профилактика атеросклероза, как одной из причин развития аневризм аорты. Для этого необходимо:

Аневризма дуги аорты

Аневризма дуги аорты – диффузное или локальное расширение просвета аорты на отрезке между ее восходящей и нисходящей частью, превышающее нормальный диаметр сосуда. Аневризма дуги аорты может проявляться одышкой, кашлем, дисфагией, осиплостью голоса, отечностью и цианозом лица, набуханием шейных вен, что связано с компрессией близлежащих органов. Диагностическая тактика при подозрении на аневризму дуги аорты включает проведение рентгенографии грудной клетки, ЭхоКГ и УЗДГ грудной аорты, аортографии, КТ и МРТ. Лечение заключается в резекции аневризмы дуги аорты в условиях ИК с установкой аллотранспланта или эндолюминальном протезировании аневризмы специальным эндопротезом.

МКБ-10

Общие сведения

В зависимости от уровня локализации различают аневризмы корня аорты и синусов Вальсальвы, восходящей аорты, дуги аорты, нисходящей аорты, брюшной аорты. Довольно часто в кардиологии и кардиохирургии встречаются сочетанные поражения смежных сегментов аорты. Так, аневризмы дуги аорты редко встречаются изолированно; в большинстве случаев они являются продолжением аневризматического расширения корня или восходящего отдела аорты.

По данным аутопсий, аневризмы грудной части аорты встречаются в 0,9-1,1 % случаев, в 3–7 раз чаще у мужчин. Из них на долю аневризмы дуги аорты приходится около 18,9% случаев. Летальность в течение 3-х лет после обнаружения аневризмы составляет 35%, а через 5 лет достигает 54-65%.

Причины

Причины и механизмы развития аневризм дуги аорты не отличаются от таковых при аневризмах прочих локализаций. К врожденным факторам риска относятся:

Среди приобретенных состояний ведущая роль принадлежит:

Ослаблению тонуса стенок аорты и формированию аневризматического мешка способствует стойкая артериальная гипертензия. Независимыми механизмами развития аневризмы дуги аорты считаются возраст старше 60 лет, мужской пол, наличие аневризмы у членов семьи.

Патогенез

В патогенезе аневризмы дуги аорты, кроме воспалительных и дегенеративных процессов, играют роль гемодинамические и механические факторы. Особенности гемодинамики в грудном отделе аорты заключаются в высокой скорости кровотока, крутизне пульсовой волны и ее форме. Кроме этого, в грудной аорте имеются наиболее функционально напряженные сегменты — корень, перешеек и диафрагма. Поэтому увеличение кровяного давления или механическая травма легко приводит к надрыву внутренней оболочки стенки аорты с образованием субинтимальной гематомы, а в последующем — аневризмы.

Для аневризм воспалительного происхождения характерны явления периаортита, утолщение наружной оболочки и интимального слоя аорты, продуктивное воспаление с разрушением эластического и мышечного каркаса стенки аорты.

Симптомы

Аневризма дуги аорты среднего и большого размера приводит к сдавлению соседних анатомических структур, что обусловливает особенности клинического течения патологии. Давление аневризматического мешка на окружающие ткани и растяжение нервных сплетений аорты сопровождается пульсацией в груди, болью за грудиной с иррадиацией в шею, плечо, спину. Как правило, боли имеют упорный, жгучий характер и не купируются приемом нитратов.

Сухой, мучительный кашель, одышка и стенотическое дыхание появляются при компрессии бронхов и трахеи. При сдавлении аневризмой дуги аорты возвратного нерва возникает парез гортани (дисфония и осиплость голоса); сдавливание пищевода сопровождается явлениями дисфагии. Развитие синдрома верхней полой вены характеризуется головными болями, отеком лица и верхней половины туловища, удушьем, цианозом, набуханием вен шеи, гиперемией склер. При сдавливании симпатических путей развивается синдром Горнера, выражающийся в сужении зрачков, частичном птозе век, ангидрозе и др.

Осложнения

В некоторых случаях аневризма дуги аорты распознается только в связи с ее разрывом. Данное осложнение может сопровождаться кровоизлиянием в средостение, гемотораксом, кровотечением в пищевод, кровохарканьем и легочным кровотечением. Массивное кровотечение сопровождается резкой болью, бледностью, потерей сознания, нитевидным пульсом и, как правило, быстро приводит к летальному исходу. Кроме разрыва, аневризма дуги аорты может осложняться тромбоэмболиями артерий большого круга кровообращения, в т. ч. мозговых, приводящих к развитию инсульта.

Диагностика

Диагностика аневризмы дуги аорты основана на клинических данных, результатах рентгенографии, аортографии, ультразвукового ангиосканирования, КТ и МРТ.

При внешнем осмотре может обращать внимание усиление пульсации дуги аорты в яремной вырезке, а также видимое на глаз выпячивание аневризматического мешка в области грудины. Важное значение имеет факт наличия в анамнезе заболевания сифилисом, травмы грудной клетки, неспецифического аортоартериита и др. Заподозрить аневризму дуги аорты в ряде случаев позволяет внешний вид больных с синдромом Марфана: высокий рост, худощавость, длинные руки, арахнодактилия, воронкообразная грудная клетка, кифосколиоз, повышенная слабость связочного аппарата суставов.

Лечение аневризмы дуги аорты

Консервативная выжидательная тактика может применяться при изолированных аневризмах небольших размеров, не вызывающих клинической симптоматики. В этом случае пациентам назначаются гипотензивные средства, адреноблокаторы, статины. При этом каждые полгода больным показано динамическое наблюдение, включающее осмотр кардиолога, проведение ЭхоКГ, КТ или МРТ. Хирургическому лечению подлежат аневризмы дуги аорты свыше 5 см в диаметре, протекающие с болевым или компрессионным синдромом, а также аневризмы, осложнившиеся расслоением, разрывом и тромбозом.

Прогноз

В случае отказа от лечения прогноз при аневризме дуги аорты неблагоприятный: около 60% больных погибают в течение 3—5 лет от разрыва аневризмы, ИБС, инсульта. Прогноз отягощается при размерах аневризмы более 6 см, сопутствующей артериальной гипертензии, посттравматическом генезе аневризмы дуги аорты.

Удлинение дуги аорты чем опасно

По статистике (Abbott), коарктация аорты составляет 14,2% всех врожденных пороков сердца и занимает четвертое место среди всех врожденных пороков сердца. У мужчин коарктация аорты встречается в 2,5 раза чаще чем у женщин.

Сужение аорты снаружи может иметь вид перетяжки с обычным диаметром проксимальнее и дистальнее перетяжки и напоминать песочные часы. Внешний диаметр места сужения, как правило, не определяет величину внутреннего сужения аорты. В месте максимального сужения в просвете сосуда всегда имеется диафрагма. Сужение аорты может занимать от миллиметра до нескольких сантиметров, обычно до одного или двух сантиметров длины сосуда. Аорта в месте сужения смещена медиально и несколько кпереди и как бы подтянута артериальной связкой.

Этиология и патогенез этого порока окончательно не выяснены. Известно, что коарктация образуется в эмбриональном периоде из-за неправильного слияния аортальных дуг. Иммуногенный фактор вероятно имеет определяющее значение в аномальном развитии.

Лечение только хирургическое. Идеальным видом операции, особенно у растущих детей, является резекция суженного участка аорты с ее анастомозом конец в конец. Однако такая операция нередко невыполнима при выраженной протяженности сужения и тяжелых склеротических изменениях стенки сосуда. В подобной ситуации проводится протезирование аорты синтетическим протезом, а также пластика места сужения синтетической заплатой или левой подключичной артерией. Ряду пациентов может быть предпринята баллонная дилатация коарктации в условиях рентгеноперационной.

Прогноз хирургического лечения определяется возрастом больного. Наилучший прогноз у детей оперированных в возрасте до 3 лет, когда нет тяжелых изменений стенки аорты и межреберных артерий и имеются более благоприятные условия для радикальной коррекции порока. Устранение порока приводит к нормализации артериального давления.

Операция у взрослых значительно сложнее в техническом отношении и, как правило, дает значительно менее выраженный гипотензивный эффект, так так в генезе артериальной гипертонии значительную роль играют изменения в центральной регуляции сосудистого тонуса и почечные механизмы формирования гипертонии. Однако после устранения коарктации артериальная гипертония становится более управляемой, что позволяет предупредить развитие тяжелых осложнений, а через 1,5-3 года после коррекции порока артериальная гипертония становится менее выраженной.

Таким образом, хирургическое лечение коарктации аорты у взрослых в комплексе с антигипертензивной медикаментозной терапией в послеоперационном периоде позволяют значительно продлить и улучшить качество жизни больных.

Пример из клинической практики пульмотерапии:

Медицинская учетная карта №12-’09

Дата поступления: 11.02.2009г.

Больной: Караханян Тигран Арисович

Дата рождения: 24.11.1972 г.

Место рождения: с.Айкедзор, Шамшадинский р-н, Армения

Место проживания: г.Ереван, Н/М-2, ул.Молдованская, дом 7-а, кв.32. Тел.: 61-49-32. (094) 122-986 (в настоящее время временно проживает в г. Ростове-на-Дону)

Место работы, профессия: Не работает, по болезни. Ранее работал водителем такси, г.Ростов-на-Дону.

Жалобы: На нарушение дыхания в форме одышки, тяжести в груди, кашля приступообразного, бывают приступы удушья. Кашель с отделением не большого количества вязкой мокроты, бывает желтая.

Семейный анамнез: У отца проблемы с дыханием: заложенность носа и частое чихание, искривление перегородки носа, аллергический риносинусит.

Заключение: На основании анамнеза и по результатам физикального обследования, а также результаты биохимического анализа крови подтверждают диагноз «Бронхиальная астма», смешанная форма (атопическая, дисгормональная, экзогенно аллергическая), фаза обострения, средней тяжести течения. Однако у больного явные признаки патологии сердца и крупных сосудов(?).

Рекомендации: Дообследование, втом числе: эхокардиография и доплерографическое исследование сердца и крупных сосудов грудной полост; магнито-резонансная ангиография.

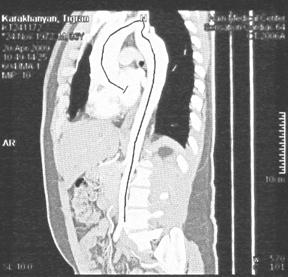

ЭКГ, от 04.04.’09г., заключение: «Аневризма восходящей аорты». МКТС аортаграфия и МСКТ грудной клетки, живота: Заключение: «Псевдокоарктация аорты с эктазией левой подключичной артерии».

Клинический диагноз: Бронхиальная астма, смешанная форма, фаза обострения средней тяжести. Псевдокоарктация аорты, 2-й тип. Вторичная гипертензия.

Дата регистрации: 10 февраля 2009 г.

Кардиолог подкрепил наши сомнения, а потому, для уточнения диагноза, больной был направлен на компютерную томографию сосудов грудной полости и сердца.

Описание врача рентгенолога МЦ «Наири»: «Выявклена псевдокоарктация аорты вследствии элонгации грудного отдела аорты, вслед за местом отхождения левой подключичной артерии аорта делает изгиб вследствии чегопросвет сужен до 1,7 см., дистальнее имеется постстенотическое расширение нисходящей аорты до 3,9 см, далее равномерно сужается до 2,6 см, в инфраренальном отделе около 1,5 см. В восходящем отделе аорта равномерно расширена до 4,7 см., в области дуги диаметр составляет 2,5 см. Имеется также эктазия левой подключичной артерии до 1,7 см, просвет плечеголовного ствола 1,4 см., левой общей сонной артерии 1,1 см. Признаков отслоения интимы, наличие липидных либо кальцинированных атерсклеротических бляшек не выявлено. Введенный в левую кубитальную вену контрастный препарат из левой плечеголовной вены сбрасывается по паравертебральным коллатералям».

В действительности есть клинические сходства, но фактически мы имеем разные заболевания. Сходства обусловлены прежде всего тем что бронхиальная астма и коарктация аорты в патогенезе имеют иммуногенную составную, что в нашем случае подтверждается высоким содержанием иммуноглобина «Е» в периферической крови, см. выше. Симптомы дыхательной недостаточности в равной степени обусловлены как вентиляционными нарушениями, так и нарушеиями гемодинамики, вследствие сужения аорты. Но, внимательный анализ генеза симптомов выявляет существенные отличия нарушения дыхания гемодинамического генеза от астматических.

Сложность дифференцальной диагностики коарктации у больного Тиграна в том, что после переезда в Ростов-на-Дону усилились симптомы астмы, что связанно увеличением экзогенных аллергенов, в частности цветочной пыльцы амброзии. Это побуждало врачей лечить астму придав забвению симптомы патологии сердечно-сосудистой системы. Положительная динамика течения заболевания при приеме противоастматических лекарств еще больше путала врача, а отсутствие эффекта от сердечных препаратов сосредотачивало внимание оного на бронхиальную астму. И тем не менее внимание больного и врачей так или иначе обращалось к патологии СС-системы, но, фактически, болезнь не диагностировалась, а прием гипотензивных препаратов нес схоластический характер, болезнь усугублялась, ухудшалось качество жизни, ухудшался и прогноз.

В результате верификации псевдокоарктации аорты лечение стало более корректным: резко сократили прием антиастматических препаратов; конкретизировали контроль артериального давления и наконец ввели ясность в физические способы контроля и рекреации, в том числе методами дыхательной гимнастики по системе хатха-йога.

По состоянию СС-системы не было противопоказаний для спелеотерапии, тогда как астма подлежала рекреации. Больной получил курс рекреационного лечения в подземной здравнице, что дало весьма хороший эффект. После лечения больной Тигран возвратился в Ростов-на-Дону и чувствует себя практически здоровым. Осуществляется медикаментозный контроль как астмы, так и гипертензии. Планируется повторная спелеотерапевтическая рекреация через 8-12 месяцев.

Алгоритм ведения пациентов при вторичных формах артериальной гипертензии обусловленной заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Клинические признаки и симптомы

Артериальная гипертензия при

коарктации аорты

Артериальная гипертензия при

неспецифическом аортоартериите

Диагностика и рекомендуемые клинические исследования

лабораторные методы исследования

физические методы исследования

инструментальные методы исследования

Алгоритм ведения пациентов с симптомами врожденного сужения аорты

► Коарктация аорты.

► Псевдокоарктация аорты.

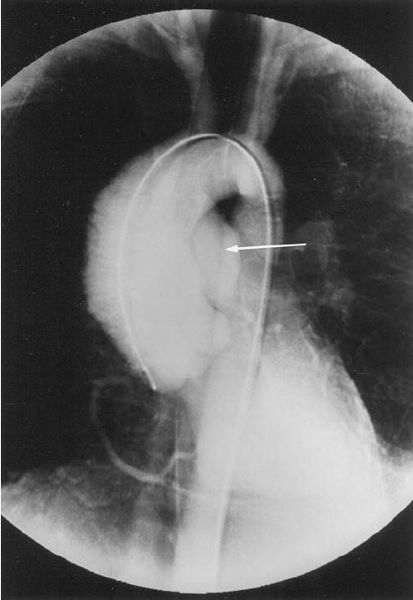

Рис. 2. Рентгенография аорты больного Тиграна

Рис. 3. МКТС аортография больного Тиграна