Утолщение стенки левого желудочка сердца что это

Гипертрофия левого желудочка: описание заболевания

Гипертрофия левого желудочка сердца — это достаточно распространенное поражение сердца. Заболевание в большинстве случаев начинает развиваться у пациентов, страдающих от гипертонической болезни. Гипертрофия провоцирует увеличение размеров стенки левого желудочка. Заболевание может провоцировать изменение размера перегородки, которая располагается между левым и правым желудочками. Развитие гипертрофии в большинстве случаев осуществляется на протяжении нескольких лет.

Симптомы заболевания

Стенокардия — наиболее распространенный признак, который указывает на гипертрофию левого желудочка сердца. Как правило, на первых стадиях никаких симптомов нет. При дальнейшем развитии гипертрофии у пациента может развиться мерцательная аритмия. Частым может быть состояние, при котором сердце замирает и не бьется (такое состояние провоцирует потерю сознания). В некоторых случаях у человека, страдающего гипертрофией левого желудочка сердца. В данном случае может возникать сильная одышка. Дополнительно выделяют ряд таких симптомов:

Выше перечислены основные симптомы гипертрофии левого желудочка.

Диагностика заболевания

Провести осмотр пациента, у которого возникло подозрение на заболевание, может только квалифицированный кардиолог. Наиболее эффективным способом диагностики является электрокардиография (ЭКГ). Благодаря данному методу специалист может определить толщину сердечной мышцы. При этом заболевании на ЭКГ видны такие изменения:

Кроме вышеуказанного способа диагностики, специалист проводит обследование при помощи МРТ, рентгена грудной клетки или компьютерной томографии. МРТ сердца в Москве также позволяет специалисту получить массу полезной информации о состоянии пациента.

Профилактика заболевания

Риск дальнейшего развития заболевания снижается путем отказа от употребления спиртных напитков, сигарет, кофе. При гипертрофии левого желудочка рекомендуется вести здоровый образ жизни, проводить систематический контроль работы сердца, а также сократить потребление соли, снизить количество жирных продуктов в рационе. При таком заболевании в меню необходимо включать больше овощей, свежих фруктов.

Как лечить гипертрофию левого желудочка сердца

Что касается лечения, терапия проводится с назначением бета-блокаторов в союзе с верапамилом. Данный метод лечения позволяет снизить симптоматику, которую провоцирует сердечно-сосудистая патология. В роли основного дополнения к терапии необходимо соблюдать диету. Также необходимо отказаться от привычек, которые наносят организму вред. Специалисты не исключают, что потребуется оперативное вмешательство для удаления участка мышц, которые подверглись гипертрофии.

Реабилитация

После лечения, проведения операционного вмешательства пациенту необходимо придерживаться специальной диеты. Помимо этого, нужно отказаться от всех вредных привычек, исключив алкоголь, жирную пищу, никотин. Для нормализации работы сердечной мышцы выполняется специальная гимнастика. В рационе должны присутствовать овощи, фрукты.

Записаться на приём

Запишитесь на приём и получите профессиональное обследование в нашем центре

Современные подходы к лечению больных гипертрофической кардиомиопатией

Полувековая история изучения проблемы гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) отражает значительную эволюцию знаний в области этиологии, патогенеза, диагностики, клинического течения, прогноза и вариантов лечения этого заболевания. За указанный период тол

Полувековая история изучения проблемы гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) отражает значительную эволюцию знаний в области этиологии, патогенеза, диагностики, клинического течения, прогноза и вариантов лечения этого заболевания. За указанный период только в англоязычных изданиях опубликованы более 1000 крупных научных работ. ГКМП — одна из основных и, вероятно, наиболее распространенных форм кардиомиопатий, заболеваний миокарда, сопровождающихся его дисфункцией (Report of the 1995 WHO/ISFC Task Force on the Definition and Classification of Cardiomyopathy) [1].

В 2003 г. создан Международный комитет (ACC/ESC), объединивший американских и европейских экспертов по ГКМП, и опубликовано сообщение, суммировавшее основные положения, включая стратегию лечебных мероприятий [2].

Определение заболевания носит описательный характер. Так, по современным представлениям, ГКМП является преимущественно генетически обусловленным заболеванием мышцы сердца, характеризующимся комплексом специфических морфофункциональных изменений и неуклонно прогрессирующим течением с высокой угрозой развития тяжелых, жизнеугрожающих аритмий и внезапной смерти (ВС). ГКМП характеризуется массивной гипертрофией миокарда левого и/или реже правого желудочка, чаще асимметричного характера за счет утолщения межжелудочковой перегородки (МЖП), нередко с развитием обструкции (систолического градиента давления) выходного тракта ЛЖ при отсутствии видимых причин (артериальная гипертония, пороки и специфические заболевания сердца). Основным методом диагностики остается эхокардиографическое исследование. В зависимости от наличия или отсутствия градиента систолического давления в полости ЛЖ, ГКМП разделяют на обструктивную и необструктивную, что имеет важное практическое значение при выборе тактики лечения. При этом различают 3 гемодинамических варианта обструктивной ГКМП: с субаортальной обструкцией в покое (так называемой базальной обструкцией); с лабильной обструкцией, характеризующейся значительными спонтанными колебаниями внутрижелудочкового градиента давления без видимой причины; с латентной обструкцией, которая вызывается только при нагрузке и провокационных фармакологических пробах (в частности, вдыханием амилнитрита, при приеме нитратов или внутривенном введении изопротеренола).

Типичными являются морфологические изменения: аномалия архитектоники сократительных элементов миокарда (гипертрофия и дезориентация мышечных волокон), развитие фибротических изменений мышцы сердца, патология мелких интрамиокардиальных сосудов [3, 4].

В настоящее время наблюдается повсеместный рост числа зарегистрированных случаев этой патологии как за счет внедрения в практику современных методов диагностики, так и, вероятно, в связи с истинным увеличением числа больных ГКМП [8, 9]. Согласно данным последних исследований, распространенность заболевания в общей популяции является более высокой, чем считалось ранее, и составляет 0,2% [10, 11]. ГКМП может диагностироваться в любом возрасте, от первых дней до последней декады жизни, однако преимущественно заболевание выявляется у лиц молодого трудоспособного возраста [12, 13]. Ежегодная смертность больных ГКМП колеблется в пределах от 1 до 6%: у взрослых больных составляет 1–3% [14, 15], а в детском и подростковом возрасте у лиц с высоким риском ВС — 4–6% [16, 17].

Общепризнанна концепция о преимущественно наследственной природе ГКМП [18, 19]. В литературе широкое распространение получил термин «семейная гипертрофическая кардиомиопатия». К настоящему времени установлено, что более половины всех случаев заболевания являются наследуемыми [20, 21], при этом основной тип наследования — аутосомно-доминантный. Оставшиеся приходятся на так называемую спорадическую форму; в этом случае у пациента нет родственников, болеющих ГКМП или имеющих гипертрофию миокарда. Считается, что большинство, если не все случаи спорадической ГКМП, также имеют генетическую причину, т. е. вызваны случайными мутациями.

ГКМП — это генетически гетерогенное заболевание, причиной которого являются более 200 описанных мутаций нескольких генов, кодирующих белки миофибриллярного аппарата [2, 22]. К настоящему времени известны 10 белковых компонентов сердечного саркомера, выполняющих контрактильную, структурную или регуляторную функции, дефекты которых наблюдаются при ГКМП. Причем в каждом гене множество мутаций могут становиться причиной заболевания (полигенное мультиаллельное заболевание).

Наличие той или иной ассоциированной с ГКМП мутации признается «золотым» стандартом диагностики заболевания. При этом описанные генетические дефекты характеризуются разной степенью пенетрантности, выраженностью морфологических и клинических проявлений. Тяжесть клинической картины зависит от присутствия и степени гипертрофии. Мутации, которые ассоциируются с высокой пенетрантностью и плохим прогнозом, выражаются большей гипертрофией левого желудочка и толщиной МЖП, чем те, которые характеризуются низкой пенетрантностью и имеют хороший прогноз. Так, было показано, что лишь отдельные мутации ассоциированы с плохим прогнозом и высокой частотой ВС. К ним относятся замены Arg 403 Gln, Arg 453 Cys, Arg 719 Trp, Arg 719 Gln, Arg 249 Gln в гене тяжелой цепи β-миозина, InsG 791 в гене миозин-связывающего белка С и Asp 175 Asn в гене α-тропомиозина [23, 24, 25, 26]. Для мутаций в гене тропонина Т характерна умеренная гипертрофия миокарда, однако прогноз достаточно неблагоприятен, а вероятность внезапной остановки сердца высока [27]. Другие генетические аномалии, как правило, сопровождаются доброкачественным течением и благоприятным прогнозом или занимают промежуточное положение по тяжести вызываемых ими проявлений.

Таким образом, ГКМП характеризуется крайней гетерогенностью вызывающих ее причин, морфологических, гемодинамических и клинических проявлений, разнообразием вариантов течения и прогноза, что существенно затрудняет выбор адекватных и наиболее эффективных лечебных подходов по контролю и коррекции имеющихся нарушений. При этом отчетливо выделяются 5 основных вариантов течения заболевания и исходов:

Вариабельность прогноза определяет необходимость детальной стратификации риска фатальных осложнений заболевания, поиск доступных прогностических предикторов и критериев оценки проводимого лечения.

По современным представлениям, лечебная стратегия определяется в процессе разделения больных на категории в зависимости от описанных выше вариантов течения и прогноза (рис.).

Все лица с ГКМП, включая носителей патологических мутаций без фенотипических проявлений болезни и пациентов с бессимптомным течением заболевания, нуждаются в динамическом наблюдении, в ходе которого оцениваются характер и выраженность морфологических и гемодинамических нарушений. Особое значение имеет выявление факторов, определяющих неблагоприятный прогноз и повышенный риск ВС (в частности, скрытых прогностически значимых аритмий).

К общим мероприятиям относятся ограничение значительных физических нагрузок и запрещение занятий спортом, способных вызывать усугубление гипертрофии миокарда, повышение внутрижелудочкового градиента давления и риска ВС. Для предупреждения инфекционного эндокардита в ситуациях, связанных с развитием бактериемии, при обструктивных формах ГКМП рекомендуется антибиотикопрофилактика, аналогичная таковой у больных с пороками сердца.

До настоящего времени окончательно не решен вопрос о необходимости проведения активной медикаментозной терапии у наиболее многочисленной группы больных с бессимптомной или малосимптомной формами ГКМП и низкой вероятностью ВС. Противники активной тактики обращают внимание на то, что при благоприятном течении заболевания продолжительность жизни и показатели смертности не отличаются от таковых в общей популяции [28, 29]. Некоторые же авторы указывают на то, что использование в этой группе пациентов β-адреноблокаторов и антагонистов кальция (верапамил) может приводить к сдерживанию гемодинамических нарушений и клинической симптоматики [30, 31]. При этом никто не оспаривает тот факт, что выжидательная тактика в случаях бессимптомного или малосимптомного течения ГКМП возможна лишь при отсутствии признаков внутрижелудочковой обструкции, обмороков и серьезных нарушений сердечного ритма, отягощенной наследственности и случаев ВС у близких родственников.

Следует признать, что лечение ГКМП, генетически обусловленного заболевания, обычно распознаваемого на поздней стадии, пока может быть в большей степени симптоматическим и паллиативным. Тем не менее к основным задачам лечебных мероприятий относятся не только профилактика и коррекция основных клинических проявлений заболевания с улучшением качества жизни пациентов, но и положительное влияние на прогноз, предупреждение случаев ВС и прогрессирования заболевания.

Основу медикаментозной терапии ГКМП составляют препараты с отрицательным инотропным действием: β-адреноблокаторы и блокаторы кальциевых каналов (верапамил). Для лечения весьма распространенных при этом заболевании нарушений сердечного ритма используются также дизопирамид и амиодарон.

β-адреноблокаторы стали первой и остаются и по сей день наиболее эффективной группой лекарственных средств, применяемых в лечении ГКМП. Они оказывают хороший симптоматический эффект в отношении основных клинических проявлений: одышки и сердцебиения, болевого синдрома, включая стенокардию, не менее чем у половины больных ГКМП [32, 33, 34], что обусловлено, в основном, способностью этих препаратов уменьшать потребность миокарда в кислороде. Благодаря отрицательному инотропному действию и уменьшению активации симпатоадреналовой системы при физическом и эмоциональном напряжении, β-блокаторы предотвращают возникновение или повышение субаортального градиента давления у больных с латентной и лабильной обструкцией, существенно не влияя на величину этого градиента в покое. Убедительно показана способность β-блокаторов улучшать функциональный статус пациентов в условиях курсового и длительного применения [35]. Хотя препараты не оказывают прямого влияния на диастолическое расслабление миокарда, они могут улучшать наполнение ЛЖ косвенно — за счет уменьшения частоты сердечных сокращений и предупреждения ишемии сердечной мышцы [36]. В литературе имеются данные, подтверждающие способность β-блокаторов сдерживать и даже приводить к обратному развитию гипертрофии миокарда [37, 38]. Однако другие авторы подчеркивают, что вызываемое β-блокаторами симптоматическое улучшение не сопровождается регрессией гипертрофии ЛЖ и улучшением выживаемости больных [39]. Хотя эффект этих препаратов в отношении купирования и предупреждения желудочковых и суправентрикулярных аритмий и внезапной смерти не доказан, ряд специалистов все же считают целесообразным их профилактическое назначение больным ГКМП высокого риска, включая пациентов молодого возраста с отягощенным случаями внезапной смерти семейным анамнезом [40].

Предпочтение отдается β-блокаторам без внутренней симпатомиметической активности. Наибольший опыт накоплен по применению пропранолола (обзидан, анаприлин). Его назначают начиная с 20 мг 3-4 раза в день, с постепенным увеличением дозы под контролем пульса и артериального давления (АД) до максимально переносимой в большинстве случаев 120–240 мг/сут. Следует стремиться к применению возможно более высоких доз препарата, так как отсутствие эффекта терапии β-блокаторами, вероятно, связано с недостаточной дозировкой. При этом нельзя забывать о том, что повышение дозировок существенно увеличивает риск известных побочных эффектов.

В настоящее время широко изучается возможность эффективного применения нового поколения кардиоселективных β-блокаторов пролонгированного действия, в частности атенолола, конкора и др. При этом существует мнение о том, что кардиоселективные β-блокаторы у больных ГКМП не имеют преимуществ перед неселективными, так как в больших дозах, к достижению которых следует стремиться, селективность практически утрачивается. Следует отметить, что рекомендуемый к применению у больных ГКМП с тяжелыми суправентрикулярными и желудочковыми аритмиями соталол сочетает в себе свойства неселективных β-блокаторов и антиаритмических средств III класса (кордароноподобный эффект).

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при ГКМП основано на снижении уровня свободного кальция в кардиомиоцитах и нивелировании асинхронии их сокращения, улучшении расслабления миокарда и снижении его сократимости, подавлении процессов гипертрофии миокарда. Среди блокаторов кальциевых каналов препаратом выбора, благодаря наибольшей выраженности отрицательного инотропного действия и наиболее оптимальному профилю фармакологических свойств, является верапамил (изоптин, финоптин). Он обеспечивает симптоматический эффект у 65–80% больных, включая случаи рефрактерности к лечению β-блокаторами, что обусловлено способностью препарата уменьшать ишемию миокарда, в том числе безболевую, и улучшать его диастолическое расслабление и податливость ЛЖ [41, 42, 43]. Это свойство верапамила обеспечивает повышение толерантности больных к физической нагрузке и снижение субаортального градиента давления в покое при меньшей по сравнению с β-блокаторами способности к уменьшению внутрижелудочковой обструкции в случаях физического и эмоционального напряжения и провокации изопротеренолом. Одновременно верапамил снижает периферическое сосудистое сопротивление вследствие вазодилататорного действия [44]. И хотя этот эффект чаще всего нивелируется непосредственным положительным влиянием на диастолическую функцию ЛЖ, у отдельных больных с базальной внутрижелудочковой обструкцией в сочетании с повышенным конечно-диастолическим давлением ЛЖ и склонностью к системной артериальной гипотензии при уменьшении постнагрузки внутрижелудочковый градиент давления может резко возрастать. Это способно приводить к развитию отека легких, кардиогенного шока и даже внезапной смерти [45]. Подобные грозные осложнения фармакотерапии верапамилом описаны также у больных необструктивной ГКМП с высоким давлением в левом предсердии, у которых они обусловлены отрицательным инотропным действием препарата. Очевидно, как важно соблюдать осторожность при начале лечения верапамилом этой категории больных. Прием препарата следует начинать в условиях стационара с малых доз — 20–40 мг 3 раза в день с постепенным их повышением при хорошей переносимости до снижения частоты сердечных сокращений в покое до 50–60 уд/мин. Клинический эффект наступает обычно при приеме не менее 160–240 мг препарата в сутки; более удобны в условиях длительного применения пролонгированные формы (изоптин-ретард, верогалид-ретард). С учетом благоприятного влияния верапамила на диастолическую функцию и величину субаортального градиента давления в ЛЖ, а также доказанной способности увеличивать выживаемость больных ГКМП по сравнению с плацебо [46], целесообразно его профилактическое назначение у асимптоматичных больных ГКМП высокого риска.

Место дилтиазема в лечении ГКМП окончательно не определено. Имеются данные, что в средней дозе 180 мг/сут за 3 приема он оказывает столь же выраженное, как 240 мг верапамила, благотворное влияние на диастолическое наполнение ЛЖ и одинаковый симптоматический эффект, однако в меньшей степени улучшает физическую работоспособность больных [47].

В нашей клинике продолжается проспективное наблюдение (от 1 до 5 лет) более 100 больных ГКМП. Больные были рандомизированы на 3 сопоставимые по количеству, полу, возрасту и тяжести клинических проявлений группы. Пациентам произвольно назначались атенолол или изоптин-ретард; в третьей группе преобладали лица с тяжелыми желудочковыми нарушениями ритма, и им был рекомендован прием соталола. Оценка эффективности различных вариантов медикаментозного лечения проводилась в условиях длительного (не менее 1 года) применения препаратов. Суточные дозы при двухкратном режиме приема титровались индивидуально и составили в среднем 85, 187, 273 мг для атенолола, изоптина и соталола соответственно. Длительная терапия привела к улучшению клинического состояния соответственно у 77, 72 и 83% пациентов каждой группы, что выражалось в достоверном уменьшении основных симптомов, проявлений сердечной недостаточности (СН), увеличении мощности и времени выполненной нагрузки и улучшении показателей качества жизни (на 25, 32 и 34% соответственно). При этом выявлены достоверное (p

С. А. Габрусенко, кандидат медицинских наук

Ю. В. Сафрыгина

В. Г. Наумов, доктор медицинских наук, профессор

Ю. Н. Беленков, доктор медицинских наук, профессор

НИИ кардиологии им. А. Л. Мясникова РК НПК МЗ РФ, Москва

Лечение гипертрофии сердца

В России ежегодно умирает 1 млн 300 тыс. человек от болезней сердечно-сосудистой системы. При этом от 2 до 5 человек на 100 000 населения страдают от такого серьезного заболевания, как гипертрофия сердца. И примерно половина из них находится в возрасте от 20 до 35 лет. Больным ставится диагноз «гипертрофическая кардиомиопатия», сокращенно недуг обозначается как ГКМП. Это первичное поражение миокарда, при котором левый или правый желудочки увеличиваются в объеме. При этом медики разделяют ГКМП на симметричную и ассиметричную.

Гипертрофия левого желудочка

Это типичное заболевание среди гипертоников. При грамотном лечении гипертрофия левого желудочка сердца достаточно быстро перестает быть проблемой. Однако если пустить все на самотек, то летальный исход неизбежен. По статистике, 4 % случаев заканчиваются смертью. Опасность болезни в том, что гипертрофия левого желудочка сердца значительно ухудшает эластичность стенки.

Причины увеличения левого желудочка сердца:

Проблема этой патологии в том, что лишь миокард становится больше. При этом сосуды и элементы проводящей системы не меняют свои размеры. Это постепенно приводит к тому, что развивается ишемия мышечных клеток. Сердечный ритм сбивается, а в левом желудочке скапливается много крови. Со временем это приводит к:

Гипертрофия правого желудочка

С этой части сердца и начинается малый круг кровообращения. По статистике врачей различных клиник, болезнь диагностируется обычно у новорожденных или детей постарше. При этом гипертрофия правого желудочка сердца является достаточно редким заболеванием. Оно может развиться также у:

В зависимости от размера желудочка болезнь разделяют на три этапа:

Причины, по которым развивается гипертрофия правого желудочка:

Болезнь опасна тем, что могут быть затронуты легочные сосуды и артерии. Они теряют свою эластичность, что приводит к развитию склеротических процессов. Из-за этого недуга может развиться синдром Эйзенменгера, который особенно опасен для беременных женщин.

Признаки гипертрофии

Болезнь не сразу дает о себе знать определенными нарушениями в привычном образе жизни. Достаточно долго человек может вести себя как обычно. Поэтому так важно сразу распознать первые симптомы. Медики выделяют следующие признаки гипертрофии:

Важно понимать, что гипертрофия сердца может вовсе не проявлять себя долгие годы. Иногда диагноз ставится уже посмертно, после вскрытия. Поэтому необходимо следить за состоянием здоровья и периодически обследоваться в медицинском центре.

Причины гипертрофии миокарда

Постепенно миокард может увеличиться в размерах, потерять эластичность. Это приведет или к серьезным проблемам со здоровьем, или даже к летальному исходу. Поэтому так важно знать, каковы причины гипертрофии миокарда. Медики обычно выделяют следующие факторы:

Опытный врач при осмотре определит одну или несколько причин, а потом отправит на определенные обследования. Они позволят точно выяснить, что у больного гипертрофия сердца.

Диагностика заболевания

Как лечить гипертрофию сердца?

Как правило, болезнь удается купировать при помощи определенных лекарственных препаратов. Как лечить гипертрофию сердца, определяет только кардиолог. Он учитывает множество факторов:

Иногда требуется хирургическое вмешательство. Как можно лечить гипертрофию левого желудочка сердца таким способом, врач подробно расскажет на приеме. Обычно такая радикальная мера нужна тогда, когда симптомы выражены очень ярко, а лекарственные средства не дают должного эффекта.

К какому врачу обратиться?

Гипертрофия миокарда сердца и другие осложнения ГКМП не всегда диагностируются вовремя. В итоге лечение назначают тогда, когда недуг приводит к серьезным проблемам. Поэтому так важно знать, к какому врачу обратиться, чтобы вам была оказана всесторонняя помощь. В МХЦ сети «Открытая клиника» трудятся кардиологи с огромным опытом работы. Они определят признаки гипертрофии еще на первом осмотре. После этого врач выпишет направление на обследование, причем назначит лишь те процедуры, которые вам действительно необходимы.

После получения результатов КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ, анализа крови станет понятно, каким должно быть лечение гипертрофии сердца. После этого врач выпишет лекарственные препараты. Если возникнет вопрос о наблюдении и лечении в стационаре, то в МХЦ сети «Открытая клиника» вам будут предложены лучшие условия. Мы делаем все возможное, чтобы наши пациенты чувствовали себя комфортно в сложные периоды своей жизни.

Другие заболевания, которые мы лечим:

Публикации в СМИ

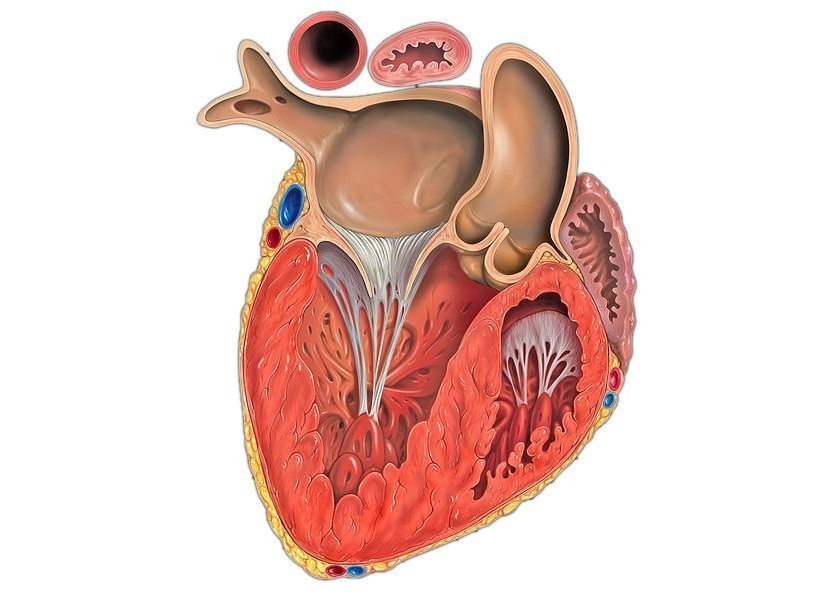

Кардиомиопатия гипертрофическая

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — первичное поражение сердца, характеризующееся утолщением стенок левого желудочка и развитием сердечной недостаточности, преимущественно диастолической • Гипертрофия стенки левого желудочка более 15 мм неясного генеза считается диагностическим критерием ГКМП • Различают следующие варианты •• Симметричная ГКМП (увеличение с вовлечением всех стенок левого желудочка) •• Асимметричная ГКМП (гипертрофия с вовлечением одной из стенок): ••• апикальная ГКМП (гипертрофия охватывает изолированно лишь верхушку сердца) ••• обструктивная ГКМП (межжелудочковой перегородки или идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз ••• ГКМП свободной стенки ЛЖ.

Статистические данные. ГКМП наблюдают у 0,2% населения, чаще это необструктивные ГКМП (70–80%), реже — обструктивные (20–30%, в виде идиопатического гипертрофического мышечного субаортального стеноза). Мужчины заболевают чаще женщин. Заболеваемость составляет 3 случая на 100 000 человек в год.

Этиология • Многие ГКМП — наследственные заболевания, возникающие в результате мутаций генов, кодирующих сократительные белки миокарда. Кардиомиопатия семейная гипертрофическая: • тип 1: 192600, MYH7, CMH1, 160760 (миозин сердечный, тяжёлая цепь b 7), 14q12; • тип 2: 115195, TNNT2, CMH2, 191045 (тропонин сердечный 2), 1q32; • тип 3: 115196, TPM1, CMH3, 191010 (тропомиозин сердечный 1), 15q22; •; тип 4: 115197, MYBPC, CMH4, 600958 (миозин связывающий белок С), 11p11.2; • тип 7: TNNI3, 191044 (тропонин I сердечный), 19p13.2 q13.2; • с синдромом Вольффа Паркинсона Уайта: CMH6, 600858, 7q3

Патогенез. В результате мутации генов возникает гипертрофия левого желудочка и участки дезорганизации кардиомиоцитов.

• Имеют значение увеличение содержания ионов кальция в кардиомиоцитах, патологическая стимуляция симпатической нервной системы.

• Аномально утолщённые интрамуральные артерии не обладают способностью к адекватной дилатации, что ведёт к ишемии, фиброзу миокарда и его патологической гипертрофии.

• При асимметричной гипертрофии межжелудочковой перегородки, по последним данным, обструкция связана в основном с аномальным движением вперёд в систолу передней створки митрального клапана и в меньшей степени — с гипертрофией перегородки (обструкция выносящего тракта левого желудочка — мышечный субаортальный стеноз: левый желудочек «разделяется» на две части: сравнительно небольшую субаортальную и большую верхушечную; в период изгнания между ними возникает перепад давления).

• Вследствие наличия препятствий для нормального тока крови нарастает градиент давления между левым желудочком и аортой, что приводит к повышению конечного диастолического давления в левом желудочке. У большинства больных отмечают сверхнормальные показатели систолической функции левого желудочка.

• Вне зависимости от градиента давления межу левым желудочком и аортой у больных с ГКМП имеется нарушение диастолической функции левого желудочка, приводящее к увеличению конечного диастолического давления, увеличению давления заклинивания лёгочных капилляров, застою в лёгких, дилатации левого предсердия и фибрилляции предсердий. Развитие диастолической дисфункции связано с уменьшением растяжимости и нарушением расслабления левого желудочка •• Снижение растяжимости возникает вследствие увеличения мышечной массы, уменьшения полости левого желудочка и снижения растяжимости миокарда вследствие его фиброза •• Ухудшение расслабления является результатом систолических (неполное опорожнение левого желудочка вследствие обструкции выходного тракта) и диастолических (уменьшения наполнения желудочков) нарушений.

• ГКМП в ряде случаев сопровождается ишемией миокарда, что связано со следующими причинами •• Снижение вазодилататорного резерва венечных артерий •• Аномальное строение интрамуральных артерий сердца •• Увеличение потребности миокарда в кислороде (увеличенная мышечная масса) •• Сдавление во время систолы артерий, проходящих в толще миокарда •• Увеличения диастолического давления наполнения •• Помимо перечисленных причин, у 15–20% больных наблюдают сопутствующий атеросклероз венечных артерий.

Патоморфология • Макроскопическое исследование •• Основное морфологическое проявление ГКМП — утолщение стенок левого желудочка свыше 30 мм (иногда до 60 мм) в сочетании с нормальными или уменьшенными размерами его полости •• Дилатация левого предсердия (возникает из-за увеличенного конечного диастолического давления в левом желудочке) •• У большинства больных гипертрофированы межжелудочковая перегородка и большая часть боковой стенки левого желудочка, в то время как задняя стенка вовлекается в процесс реже. У других пациентов гипертрофируется только межжелудочковая перегородка. У 30% больных может быть локальная гипертрофия стенки левого желудочка небольших размеров: верхушки левого желудочка (апикальная), только задней стенки, переднебоковой стенки. У 30% больных в гипертрофический процесс вовлекается правый желудочек, сосочковые мышцы или верхушка сердца • Микроскопическое исследование •• Беспорядочное расположение кардиомиоцитов, замещение мышечной ткани на фиброзную, аномальные интрамуральные венечные артерии •• Наличие неупорядоченной гипертрофии, характеризующейся разнонаправленным расположением миофибрилл и необычными связями между соседними клетками миокарда •• Очаги фиброза представлены беспорядочно переплетающимися пучками грубых коллагеновых волокон.

Клинические проявления обусловлены обструкцией выносящего тракта левого желудочка, его диастолической дисфункцией, ишемией миокарда и нарушениями сердечного ритма

• Жалобы •• Заболевание длительное время может протекать бессимптомно, и его случайно выявляют при обследовании по другому поводу •• Одышка в результате увеличения диастолического давления наполнения левого желудочка и пассивного ретроградного увеличения давления в лёгочных венах, что приводит к нарушению газообмена. Увеличение давления наполнения левого желудочка обусловлено ухудшением диастолического расслабления вследствие выраженной гипертрофии •• Головокружение и обмороки при физических нагрузках в результате ухудшения мозгового кровообращения вследствие усугубления обструкции выносящего тракта левого желудочка. Также эпизоды потери сознания могут быть обусловлены аритмиями •• Боли за грудиной вследствие ухудшения диастолического расслабления и увеличения потребности миокарда в кислороде в результате гипертрофии. Могут возникать типичные приступы стенокардии, причинами которых выступают несоответствие между коронарным кровотоком и возросшей потребностью в кислороде гипертрофированного миокарда, сдавление интрамуральных ветвей коронарных артерий субэндокардиальной ишемией в результате нарушения диастолического расслабления •• Сердцебиение может быть проявлением наджелудочковой или желудочковой тахикардии, фибрилляции предсердий.

• При осмотре внешних проявлений заболевания может не быть. При наличии выраженной сердечной недостаточности обнаруживают цианоз. ГКМП может сочетаться с артериальной гипертензией.

• При пальпации можно выявить двойной верхушечный толчок (сокращение левого предсердия и левого желудочка) и систолическое дрожание у левого края грудины.

Инструментальные данные

• Изменения на ЭКГ при ГКМП обнаруживают у 90% больных •• Основные ЭКГ-признаки: гипертрофия левого желудочка, изменения сегмента ST и зубца T, наличие патологических зубцов Q (в отведениях II, III, aVF, грудных отведениях), фибрилляцию и трепетание предсердий, желудочковую экстрасистолию, укорочения интервала P–R (P–Q), неполную блокаду ножек пучка Хиса. Причины появления патологических зубцов Q неизвестны. Их связывают с ишемией миокарда, ненормальной активацией межжелудочковой перегородки, дисбалансом результирующих электрических векторов межжелудочковой перегородки и стенки правого желудочка •• Реже на ЭКГ у с больных ГКМП фиксируются желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий •• При верхушечной кардиомиопатии часто возникают «гигантские» отрицательные зубцы Т (глубиной более 10 мм) в грудных отведениях.

• Суточное мониторирование ЭКГ: наджелудочковые аритмии выявляют у 25–50% больных ГКМП, у 25% больных обнаруживают желудочковую тахикардию.

• ЭхоКГ — основной метод диагностики данного заболевания •• Определяют локализацию гипертрофированных участков миокарда, степень выраженности гипертрофии, наличие обструкции выносящего тракта левого желудочка. В 60% выявляют асимметричную гипертрофию, в 30% — симметричную, в 10% — апикальную •• В допплеровском режиме определяют выраженность митральной регургитации, степень градиента давления между левым желудочком и аортой (градиент давления более 50 мм рт.ст. считается выраженным). Кроме того, в допплеровском режиме можно также выявить сопутствующую незначительную или умеренную аортальную регургитацию у 30% больных ГКМП •• У 80% больных можно выявить признаки диастолической дисфункции левого желудочка •• Фракция выброса левого желудочка может быть увеличена •• К признакам ГКМП также относят ••• малый размер полости левого желудочка ••• дилатацию левого предсердия ••• сниженную амплитуду движения межжелудочковой перегородки при нормальном или увеличенном движении задней стенки левого желудочка ••• средне-систолическое призакрытие створок аортального клапана •• Признаки обструктивной ГКМП считают следующие ••• Асимметричная гипертрофия межжелудочковой перегородки с отношением её толщины к толщине задней стенки левого желудочка более 1,3:1 (причём толщина межжелудочковой должна быть на 4–6 мм больше нормы для данной возрастной группы) ••• Систолическое движение передней створки митрального клапана вперёд.

• Рентгенологическое исследование: контуры сердца могут быть нормальными. При значительном повышении давления в лёгочной артерии отмечают выбухание её ствола и расширение ветвей.

Диагностика. Основной метод диагностики — ЭхоКГ, позволяющая выявить утолщение миокарда и оценить наличие обструкции выносящего тракта левого желудочка. Прежде чем диагностировать ГКМП, необходимо исключить причины вторичной гипертрофии, в т.ч. приобретённые и врождённые пороки сердца, артериальную гипертензию, ИБС и т.д.

Дифференциальная диагностика • Другие формы кардиомиопатии • Аортальный стеноз • Недостаточность митрального клапана • ИБС.

ЛЕЧЕНИЕ

Общие рекомендации. При ГКМП (особенно при обструктивной форме) рекомендуют избегать значительных физических нагрузок, поскольку при этом может увеличиваться градиент давления между левым желудочком и аортой, возникать аритмии сердца и обморочные состояния.

Хирургическое лечение. Оперативное лечение проводят при обструктивной форме ГКМП с градиентом давления между левым желудочком и аортой более 50 мм рт.ст. При этом осуществляется септальная миотомия-миэктомия (операция Морроу). При наличии частых пароксизмов желудочковой тахикардии прибегают к имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

Течение вариабельно. У большинства больных заболевание протекает относительно стабильно или даже имеет тенденцию к улучшению (у 5–10% в течение 5–20 лет). Женщины с ГКМП обычно хорошо переносят беременность. При длительном течении болезни всё чаще наблюдают развитие сердечной недостаточности.

Прогноз • Без лечения смертность больных с ГКМП составляет 2–4% в год • Пациентов, имеющих более одного фактора риска внезапной сердечной смерти относят к группе высокого риска • У 5–10% больных возможно самостоятельное обратное развитие гипертрофии • В 10% отмечен переход гипертрофической кардиомиопатии в дилатационную • У 5–10% больных развивается осложнение в виде инфекционного эндокардита.

Сопутствующая патология • Аритмии • Системная артериальная гипертензия • Аортальный стеноз • ИБС.

Сокращение. ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия.

МКБ-10 • I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия • I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия.