Южно сахалинск что добывают

Как это устроено: добыча угля на Сахалине

Уголь и Сахалин всегда были неразрывно связаны. С первых лет освоения острова за горючими сокровищами земли охотились и российские первопроходцы, и японские промышленники. Гордились местными шахтами и во времена Советского Союза — сахалинский уголь горел в топках десятков заводов и станций всего Дальнего Востока. А в лучшие годы он покрывал более 15% всей потребности в твердом топливе.

После развала Союза угольная промышленность крупнейшего острова России стала приходить в упадок — закрывались разрезы, пустели города и поселки, терминалы и склады превращались в молчаливые памятники индустриального бума.

Но несмотря на все удары, отрасль региона выжила и, кажется, постепенно встает с колен. Предприятия переориентируют собственные рынки, закупают новую технику, наращивают объемы добычи. На начало текущего года в области более-менее успешно действовали 10 угледобывающих предприятий.

Одно из крупнейших угольных месторождений Сахалина — Солнцевское угольное месторождение, раскинувшееся на 120 квадратных километрах острова. Сегодня здесь добывают львиную долю всего областного твердого топлива — в 2014 году — 2,4 млн. тонн. На карьере, где трудятся самые большие самосвалы и экскаваторы, побывали и корреспонденты ИА Sakh.com. Журналистам объяснили, что такое «вскрыша», прокатили на «Белазах» и дали проследить путь сахалинского угля — из карьера в Юго-Восточную Азию.

Пласты угольной истории

Разработка угля на крупнейшем для Сахалина месторождении ведется в Углегорском районе с 80-х годов. В 1981 году на разрезе начались геолого-разведочные работы с опытной добычей угля. А уже через три года здесь началась промышленная разработка. Месторождение, как и другие полезные ископаемые в стране, принадлежит государству — лицензии на разработку различных его участков уже более 20 лет получают различные компании. У кого-то получалось лучше, кто-то едва сводил концы с концами. Сегодня на Солнцевском два основных игрока — компании «Солнцевский угольный разрез» (входит в крупнейший горнодобывающий холдинг Сахалинской области — «Восточная горнорудная компания») и «Углегорскуголь».

В аренде у первой находятся участки «Южный-1» и «Южный-2» с суммарными запасами порядка 230 миллионов тонн угля. За 2014 год они сумели добыть более 2,4 млн. тонн твердого топлива — ранее на Сахалине такими объемами не могла похвастаться ни одна компания.

У их соседей результаты поскромнее — около 500 тысяч, да и промышленные запасы значительно ниже.

Потому наиболее освоенными и перспективными называют именно участки «Солнцевского угольного разреза». В этом году компания планирует перевалить рубеж в три миллиона тонн — для этого на разрезе не покладая рук, ковшей и колес трудится более 700 человек и 50 единиц тяжелой техники.

Практически все добытое здесь отправляется на экспорт — лишь несколько десятков тысяч тонн остаются на острове, еще столько же растекается по Дальнему Востоку.

Архитектура карьерных вскрыш

С одной из смотровых площадок карьера открывается захватывающий вид на несколько гектаров угольной разработки. Чередуются, создавая причудливый узор, черные угольные пласты (хотя уголь на Солнцевском — бурый), серые и золотистые участки непотревоженных гор, алые дороги, отсыпанные горельником — сгоревшими в подземных пожарах горными породами.

Даже на первый взгляд в разрезе угадывается четкая архитектура и система — пласт сменяет пласт, дорога обвивает дорогу. Такая структура, признаются на Солнцевском, вовсе не прихоть и не случайность — планированию карьера отдают львиную долю сил и времени. Иначе в определенный момент можно оказаться зажатым «в угол окрашенной комнаты» — в погоне за объемами добычи напрочь «загубить» карьер, остаться без площадок для вывоза горных пород или без удобных подъездов к пластам.

Тогда придется останавливать добычу, долго и нудно заниматься восстановлением — зачищать площадки, выстраивать ровные поверхности, создавать ступенчатые переходы от уровня к уровню. Они не просто радуют глаз профессиональных горняков, но и обеспечивают безопасную и отлично налаженную работу.

На карьере, правда, уже давно не используют кинематографичный и эффектный динамит — предпочитают более предсказуемую и удобную смесь селитры и дизельного топлива. Специальные машины-бурильщики (вышки на базе КАМАЗов) бурят скважины, в которые потом специальная машина закачивает смесь прямо в горный пласт. После этого специалисты одной из подрядных организаций производят подрыв с помощью тротиловых шашек.

Развороченную взрывом породу убирают карьерными экскаваторами — огромные ковши, вмещающие больше 15 кубов породы, с легкостью вычерпывают грунт, камни, осколки более твердых пород. Вся эта «вскрыша» отправляется в кузова монстроподобных карьерных самосвалов и вывозится на предназначенные для этого площадки. В дальнейшем часть «вскрыши» получит вторую жизнь в виде насыпей и галерей.

— Мощность пласта в среднем составляет 14 метров, — объясняет исполнительный директор ООО «Солнцевский угольный разрез» Игорь Ковач. — Вот это соотношение толщи вскрыши к толще угля называется «коэффициентом вскрыши». На разрезе это основной экономический показатель. Грубо говоря, он определяет, сколько нужно перелопатить грунта, чтобы добраться до угля. У нас коэффициент 7 к 1. Это хороший показатель.

Не упустить свою добычу

На любом крупном предприятии существует годовой план, которого тщательно придерживаются. «Восточная горнорудная компания» — не исключение. План островного предприятия разбит на месяцы и сутки. Сутки делят на смены. В каждой есть начальник, который следит за исполнением краткосрочного плана. По сути начальник смены — дирижер, который управляет всем «оркестром» техники на разрезе. Именно он отвечает за производительность. Все его действия в конечном счете ведут к максимально эффективной работе — добыче и выполнению плана.

Ежедневно в 6.50 в кабинете директора ООО «Солнцевский угольный разрез» на планерку собираются начальники участков. На этих утренних совещаниях обговаривается план по добыче, вспомогательным работам и, конечно, вскрыше.

Обязательные участники планерки — начальник автобазы и главный механик. Они отвечают за крупные ремонты и своевременный выход машин на линию. Причем плановые остановки «Белазов» или «Комацу» планируют еще с вечера. А утром подтверждают.

После того, как план утвердили, в течение дня ему остается только соответствовать. Каждые два часа ведется учет. Контролировать процессы начальнику смены помогают диспетчеры. Они сообщают самую свежую информацию, следят за тем, сколько бригад и машин вышли на линию. Выясняют причины поломок, докладывают в случае неполадок или отставании от плана. Если простой все-таки случается, машина вышла из строя — начальник смены перераспределяет силы, отправляя технику и людей туда, где это требуется в первую очередь.

— Сегодня на линии 36 машин, — объясняет заместитель директора по производству Станислав Вегнер. Горняк по первому образованию, экономист по второму и менеджер по третьему прибыл на остров из Сибири, чтобы помочь компании выйти на новый уровень производства. — Обычно эта цифра ниже 35 машин не опускается. Но лето — время техобслуживания. Даже огромным «Белазам» надо менять масла и фильтры. Время от времени проверять колеса.

За спиной замдиректора сосредоточенно вгрызается в пласт дуэт из экскаватора и самосвала. Ковш, второй, третий и 130-тонный грузовик бодро укатывает с породой по одной из галерей. Его место сразу же занимает следующий — отточенные движения многотонных грузовиков и экскаватора напоминают изящные па венского вальса.

Дробилка высшего сорта

Только что добытый из забоя, вынутый из-под толщи грунта уголь «Белазы» свозят на дробильно-сортировочные комплексы. Здесь из «рядового» делают фракционный уголь. Сооружения используют для первичной и вторичной обработки сырья. В частности — для измельчения угля и придания ему товарного вида.

Стационарных дробильно-сортировочных комплексов на «Солценвском угольном разрезе»два. ДСК работают прямо на открытой местности, возле карьерной выработки.

Своим устройством ДСК напоминает мельницу: в приемный бункер засыпают уголь, дробильная установка (два вала, которые перемалывают уголь как в жерновах) размельчают его до удобоваримого состояния, грохот (металлическая решетка) сортирует уголь по фракциям. Здесь доступны два варианта — 0-20 мм и 0-50 мм. Чаще мелют «по-крупному» — более «грубый» уголь пользуется у потребителей большим спросом.

В сутки каждый ДСК способен перемолотить 3 тысячи тонн твердого топлива. Суммарная выработка всех комплексов 14 тысяч тонн. Финишная прямая — ленточный конвейер. Измельченное и отсортированное по фракциям топливо отсыпают на угольные склады (как называют их горняки — «штабеля»), которые находятся тут же. Барханы готовой продукции ждут своего часа. Точнее «КамАЗа», который приедет и заберет уголь в порт.

Металл подводит, люди — нет

— Первый мой экскаватор был маленький, весь сопливил, советский еще был. За смену руки уставали ужасно, а сейчас намного легче, — экскаваторщик с 20-летним стажем Сергей Зимин отправляет в кузов самосвала еще один ковш породы. Действо напоминает компьютерную игру — в руках два джойстика, за зарешеченным окном-экраном — суставчатая стрела. — Был уголь, была порода — мне без разницы на чем стоять. Уже привык. Работа есть работа. Рекорд, помню, у меня был 9 тысяч кубов за смену — забой хороший был. А так, в среднем, 7-8 тысяч делаю.

Работа экскаваторщика — одна из самых сложных и нетривиальных на карьере. Здесь нужно чувствовать каждое движение многотонной махины, орудовать ковшом как собственной рукой. У каждого экскаватора — 4 оператора. Они работают посменно — день-ночь-день-ночь. Каждая передача рычагов сопровождается важным ритуалом — экскаваторщик рассказывает сменщику об особенностях участка, указывает на сложные куски, рассказывает о проблемах с машиной.

— Я на этом экскаваторе бутылки не открывал, спичечные коробки не закрывал — не до того, времени тренироваться нет. А так вообще, конечно, можно — техника позволяет, — улыбаясь, вызывает очередной обвал Сергей.

Из окна экскаватора, взобравшегося на небольшую насыпь, виден весь карьер. Там, поднимая пыль, рассекают «Белазы». Один такой монстр съедает за сутки 2 тонны топлива. Трудно поверить, что многотонный грузовик — классический электромобиль. Только большой — громадный дизель мощностью в 1,5 тысячи лошадиных сил (5 самосвалов-КамАЗов, 10 пожарных полноприводных ЗиЛов) крутит генератор, который передает колоссальную энергию электромоторам колес.

Водители машин делают от 20 до 28 рейсов в день. Обедают тут же. Прямо в карьер к ним приезжает специально оборудованная кухня на колесах — синий грузовик со столами и лавочками. Полчаса перерыва — и снова за работу.

Пока перекусывают люди, отлаженная команда заправляет и машины — все здесь расписано и рассчитано до мелочей. Малейшее промедление или несогласованность — и можно запросто сорвать «вечернюю заправку».

Всего в автопарке компании — 56 единиц техники: 9 экскаваторов, 19 самосвалов по 130 тонн, 12 самосвалов «Коматсу» по 90 тонн, маленьких машин («пятьдесят пяток») — 16.

Режим работы у основных горно-транспортных бригад (водителей экскаваторов, самосвалов и погрузчиков) посменный. Смена — ровно половина суток. В бригаде по четыре человека.

Отдельного упоминания заслуживают и дороги Солнцевского. Они здесь практически, как в Стране Оз — из красного горельника. Горная порода позволяет грузовикам перемещаться, не опасаясь провала или прокола колес — перед началом эксплуатации ее тщательно трамбуют катками. Сегодня практически везде в карьере свободно разъезжаются по два «Белаза». В будущем дороги планируют расширить еще больше — до 45 метров. Это сделает их настоящими четырехполосными проспектами.

Водитель Алексей Балаев на «Белазе» уже 10 лет. До этого возил уголь по дорогам общего пользования. В карьере, признается, нравится больше: все рядом, любую нештатную ситуацию можно быстро разрешить. Да и дураков, стремящихся убиться о грузовик, здесь нет — на дорогах и проспектах карьера груженного всегда пропустят.

— Как на жигулях рулить на самом деле. Особо ничего сложного, к тому же нас учили специально. Но после смены на легковушку пересаживаться тяжеловато — как попой по дороге едешь. Еще бы — 12 часов на таком дураке, а потом на малютку пересесть, — Алексей Балаев уверенно рулит в сторону площадки для отработанной породы. Иконы в полутемной кабине соседствуют с полуобнаженными девушками. Карьерная эклектика как она есть.

Морское путешествие сахалинского топлива

Морской терминал Шахтерска способен обрабатывать суда грузоподъемностью от 5,5 до 55 тысяч тонн. По грузообороту порт сегодня — второй после Пригородного с его СПГ. Таких показателей он достигает практически полностью благодаря углю — через морские ворота западного побережья он отправляется на экспорт. В 2014, например, через Шахтерск прошло более 2 млн. тонн.

Транспортная схема такая: отсортированный уголь нужной фракции автомобильным транспортом из Солнцевского карьера везут в порт. Расстояние — чуть больше 30 километров. Затем уголь с пирса судопогрузочной машиной грузят на портовый флот — два сухогруза дедвейтом 3,5 тысячи тонн и пары самоходных барж на 1,7 тысячи. На полную загрузку одного судна уходит около 90 минут — мощность берегового погрузочного комплекса около 3 тысяч тонн в час.

После заполнения твердым топливом «маленькие» сухогрузы и баржи отправляются на рейд — там их ждут иностранные большегрузы. Самые грузоподъемные из тех, что приходят в Шахтерск вмещают 55 тысяч тонн. Там, на рейде, портовый флот перегружает свой уголь в недра гигантов — в идеальных условиях на перегрузку 3 тысяч тонн около 6 часов. Но сахалинская акватория редко бывает спокойной, а любые волнения на море растягивают операцию многократно. После погрузки опустошенный портовый флот возвращается к берегу, чтобы снова загрузиться углем и отправиться на рейд.

Для погрузки с судна на судно используют специальные ковши — грейферы. В морском терминале Шахтерска в ходу объемы в 11 и 14 кубометров. Погрузкой обычно занимаются шахтерские крановщики-докеры — их, как и сами ковши-грейфера, сухогрузам проще «нанимать» на месте.

— Бывает и сутки стоим на рейде. Ждем, когда успокоится море. И в затишье потихоньку, буквально по щепотке грузим. При идеальной погоде и если очереди под погрузку нет, мы в сутки дважды идем на разгрузку — по 6 тысяч тонн грузим, — рассказывает капитан сухогруза «Сергей Кузнецов» Игорь Сиволапов.

Рейдовая погрузка в таких довольно внушительных объемах (до 22-24 тысяч тонн угля в сутки) для России явление уникальное. Ни один российский порт за рейдовую погрузку с такими объемами не берется. Обычно выходят на меньший тоннаж.

У нас, впрочем, этим тоже занимаются не рекордов ради — других вариантов нет. Отсутствует инфраструктура — порта для швартовки многотонных сухогрузов к причалу в Шахтерске нет. «Восточная горнорудная компания» в ближайшие годы надеется изменить ситуацию. Будет порт, будет и прямая погрузка — прямо в трюм. Минуя «посредников» (краны, грейферы, баржи с буксирами) и потери (время, деньги, силы).

Иначе на рынке не выжить — там требуется грузить больше, быстрее и качественнее. Сахалинский уголь «на Азию» вышел относительно недавно. До этого топливо в АТР поставляли Австралия и Малайзия. Сейчас у островного топлива есть два преимущества — экологичность, которая особенно важна для Японии и Южной Кореи (у сахалинских углей низкая зольность) и короткое транспортное плечо (до потребителя груз идет максимум неделю). Если ко всему прибавится еще и быстрая погрузка — конкурировать станет значительно проще.

Южно-Сахалинск

Новости

Внимание! Локдаун!

Внимание! 4, 5, 6, 7 ноября наши офисы работать не будут!

Внимание! Изменение в расписании работы офиса!

Осторожно: мошенники!

Вряд ли кто-либо слышал о крупном российском острове Карафуто. На самом деле его знают все. Так японцы на свой лад называли остров Сахалин. Его столицей является Южно-Сахалинск. В позапрошлом столетии лучшую рекламу городу сделал Чехов, который совершил поездку по острову и написал об этом целую книгу. Эти места стоит увидеть своими глазами.

На широте Монако

Сахалин находится у восточных границ России. Остров омывается сразу двумя морями – Охотским и Японским. От материка его отделяет неширокий Татарский пролив. Южно-Сахалинск приютился на самом юге узкой оконечности острова. Город имеет статус центра Сахалинской области. Число жителей не превышает 200 тысяч человек. Тем не менее, по населению он занимает шестое место среди городов Дальнего Востока. От Москвы его отделяет 6400 километров! Разница во времени со столицей составляет 8 часов. Город расположен в сейсмоопасной зоне.

Обычно островные города выполняют функцию портов и потому располагаются на берегу. У Южно-Сахалинска судьба сложилась по-иному. Город находится вдали от моря: в 50 километрах от западного побережья, в 20 – от южного и в 25 – от восточного. С востока его обрамляет горный хребет. Рядом красуется Пик Чехова (1045 метров) – высочайшая сахалинская вершина. Роль морского порта выполняет город Корсаков, расположенный в 40 километрах южнее столицы региона.

Частым гостем острова является туман

Город раскинулся на берегах реки Сусуя. Несмотря на небольшие размеры – 83 километра – она считается крупнейшей водной артерией южной части Сахалина. В переводе с языка айнов – коренных жителей острова – ее название означает «река поросшая ивой». Сусуя довольно быстро преодолевает путь от истоков до устья и впадает в Охотское море.

Местоположение города обусловило особый микроклимат Южно-Сахалинска. Официальное название такого климата – умеренный муссонный. Самым морозным месяцем считается январь, а самым теплым – август. Средние температуры в эти месяцы, соответственно, составляют минус 12 и плюс 17 градусов. Большинство солнечных дней приходится на май, июнь и сентябрь.

Свои коррективы вносит высокая влажность – летом жарко и душно даже в тени, а зимой небольшие отрицательные температуры вызывает такие же ощущения как в мороз. Лучшее время для посещения острова – с июня по сентябрь. Несмотря на то, что Южно-Сахалинск расположен на широте Монако, он приравнен к районам Крайнего Севера.

Место ссылки изменить нельзя

В XIX веке Сахалин имел официальный статус места каторги и ссылки. Место для поселения было выбрано неспроста – вокруг простирались пахотные земли. Это позволяло жителям обеспечивать себя зерном, мясом и молоком. Рыбу вдоволь поставляло море. Всего на острове было четыре населенных пункта, но быстрее всех рос поселок Владимировка. В нем тогда проживало 130 человек. Почти все они за исключением детей были каторжане.

В начале прошлого века это был уже полноценный городок с ремесленными мастерскими, почтой, небольшой школой, магазинами и церковью. Увы, русским он оставался недолго. В 1905 году остров захватили японцы и переименовали Владимировку в Тоёхару. Оккупация продолжалась до окончания Второй Мировой войны, и только в 1945 году Сахалин вернулся в состав СССР. В 1946 году н карте страны появилась Южно-Сахалинская область. Столичные функции взял на себя город Тоёхара, который тут же переименовали в Южно-Сахалинск.

Японское наследие

Южно-Сахалинск не может похвастаться выдающимися архитектурными шедеврами. Поскольку изначально он был застроен деревянными домами, часто случались сильные пожары. По этой причине в городе не сохранились старые постройки. Наследием японской оккупации стала система четкой прямоугольной застройки. Все улицы шли либо параллельно, либо перпендикулярно железной дороге. В центре города зелени совсем не было. Лишь на окраине японцы устроили небольшой парк с водоемом.

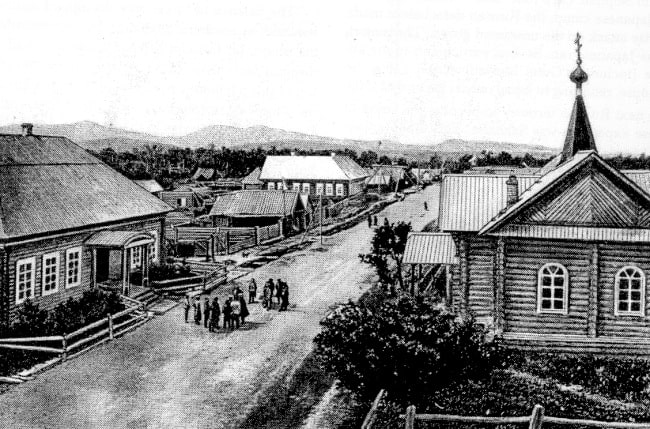

Владимировка в 1880-е годы

По традиции японцы вели застройку очень плотно. Одноэтажные каркасные хибары жались друг к дружке. У них не было дворов и хозяйственных пристроек. Внутренние фанерные стены в домах нередко были раздвижными, а полы – земляными. Жилища отапливались переносными железными печками, от которых по внешним стенам выводили керамические трубы. Увы, типичные японские жилые постройки до наших дней не сохранились.

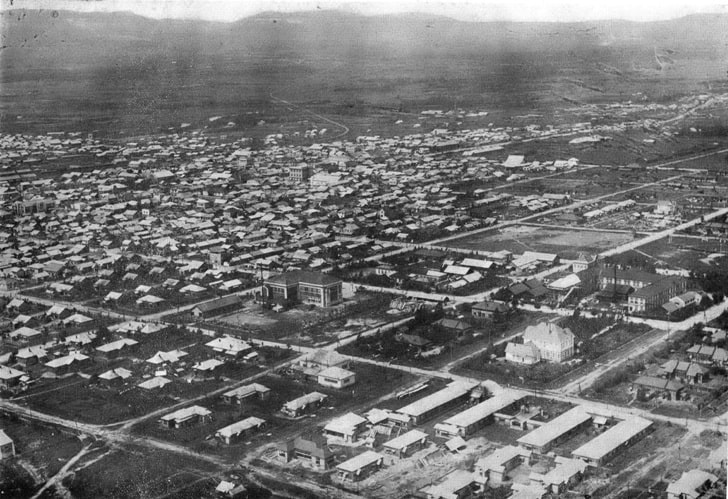

Тоёхара в 1930-е годы

Об этом периоде свидетельствуют лишь документы и фотографии в Сахалинском областном краеведческом музее. Он интересен тем, что занимает бывшее японское здание, построенное в традиционном стиле «тэйкан-дзукури». Этот стиль появился в Японии в Средние века, а потом вновь стал популярным в начале XX века. Больше таких построек в России нет. Экспозиция музея дает полное представление не только об истории освоения Сахалина, но и растительном и животном мире острова. Недавно очередным экспонатом стал японский танк периода Второй Мировой войны.

По следам Чехова

Немало интересных мест есть и в ближайших окрестностях Южно-Сахалинска. Большой популярностью пользуется подъем на Пик Чехова, который находится неподалеку от города. Поскольку вершина имеет высоту всего один километр, восхождение трудно назвать покорением. Скорее, это прогулка по живописным местам по размеченной тропе, вдоль которой растет не только багульник, черника, брусника и рябина, но даже бамбук!

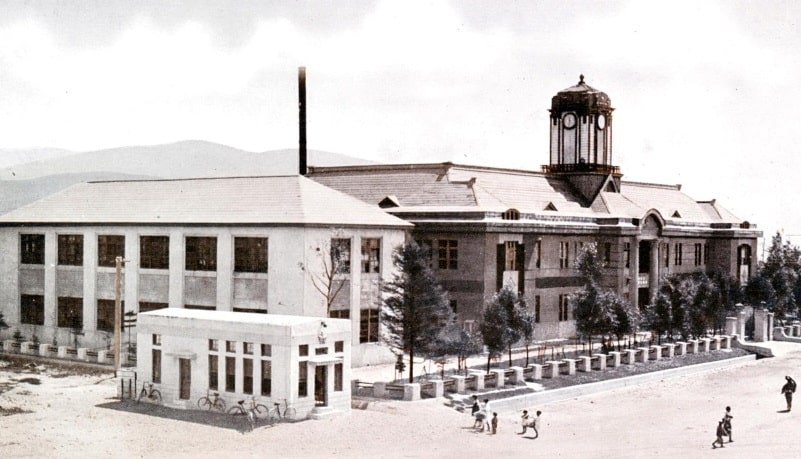

Железнодорожное бюро Карафуто

Японцы считали гору священной, поэтому на вершине поставили небольшой храм, посвятив его богине солнца Аматерасу. Он сохранился до наших дней. Сверху открывается потрясающая панорама. Говорят, в хорошую погоду реально увидеть японский остров Хоккайдо. Тропа особенно живописна осенью, когда палитра красок дополняется золотом и багрянцем.

На свежем воздухе

В Южно-Сахалинск приезжают также затем, чтобы поправить здоровье. Самой известной здравницей считается санаторий «Синегорские минеральные воды». Целебную воду в этих местах обнаружили еще в начале XX века. Местных жителей удивляла вода в речке Синегорка, которая имела характерный кислый вкус. Первую лечебницу здесь построили японцы. Покидая остров, они замаскировали и забетонировали источник. Заново открыть его удалось только в 60-е годы.

В городе действует Геологический музей

Чтобы не доводить дело до болезней, лучше заниматься их профилактикой. Отличные возможности для этого предоставляет спортивно-курортный комплекс «Горный воздух». Он находится всего в трех километрах от Южно-Сахалинска. Зимой здесь действует девять трасс, на которые горнолыжников доставляет гондольно-кресельный подъемник.

В ближайших окрестностях Южно-Сахалинска есть немало примечательных скал

Летом стоит прогуляться до грязевого вулкана «Южно-Сахалинский». Он находится всего в двух десятках километрах к северо-западу от города. Лучший период для посещения – с мая по октябрь. На джипе можно доехать почти до самого вулкана. Пеший подъем от железнодорожной станции «Новая деревня» до жерла занимает около двух часов. Площадь грязевого поля составляет шесть гектар. Это самый большой грязевой вулкан в России!

В Южно-Сахалинске можно покататься на горных лыжах

Стоит также посетить живописный останец «Лягушка». Свое название он получил за характерную форму, напоминающую сидящую лягушку, готовую к прыжку. Необычное природное образование находится возле поселка Весточка, что в двух десятках километрах от Южно-Сахалинска. Кроме скалы здесь имеется речка с красивым водопадом, в котором можно искупаться. Поскольку «Лягушка» считается «местом силы», в поселке даже имеется эзотерический музей.

Для туристов, приезжающих в Южно-Сахалинск, разработан ряд экскурсий. Например, есть полуторачасовая поездка на моторной лодке к лежбищу морских львов в Японском море возле города Невельска. Имеется экскурсия на каскад водопадов «Салют». Два водопада высотой 12 и 3 метра бурлят возле бывшего поселка Светляки. В самом живописном месте Невельского района оборудована «Скандинавская тропа» длиной три километра.

В порту Корсаков туристам предлагают ознакомиться с мужским монастырем, подняться на Гору слез, посмотреть на памятник Первым гидрографам, а также сделать эффектные снимки со смотровой площадки. Есть пеший маршрут под названием «Мыс Острый». Он начинается в городе Долинске, проходит через мыс, петляет по берегам небольших речушек и заканчивается в селе Лесное. В этих местах вполне реально повстречать медведя.

Туристам предлагают экскурсию к лежбищу морских львов

Мало кто знает, что на Сахалине предлагают такую услугу как дайвинг. Дайв-сайты находятся возле небольших островков в Японском море. Они, в частности, есть в 90 километрах к востоку от Южно-Сахалинска возле поселка Пригородное и города Невельск. Здесь предлагают погружения в компании с морскими львами. А возле острова Монерон, благодаря Цусимскому течению, можно даже полюбоваться тропической подводной фауной.

И уж совсем трудно поверить (все-таки район Крайнего Севера!), что на Сахалине есть пляжный туризм. Тем не менее, это так. Несколько мест для отдыха имеется в окрестностях Южно-Сахалинска. Наиболее известны Анивский пляж и пляж в поселке Пригородном на берегу залива Анива. Есть также пляжи в Яблочном на Японском море и в поселке Охотском на Охотском море. В Южно-Сахалинске насчитывается около 40 гостиниц. Без крыши над головой остаться здесь невозможно.

Как добраться

В настоящее время туристы, в основном, добираются до Южно-Сахалинска по воздуху. Число рейсов и перечень аэропортов, из которых выполняются рейсы, зависят от сезона. Есть рейсы из Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока. Круглый год на Сахалин летают самолеты из Москвы. Время в пути – около 8 часов. В зимнее время аэропорт на острове может быть закрыт на некоторое время по погодным условиям. Поскольку аэропорт находится в черте города, добраться до центра проще всего на такси.