за что отвечает зона роста у корня

Зоны корня

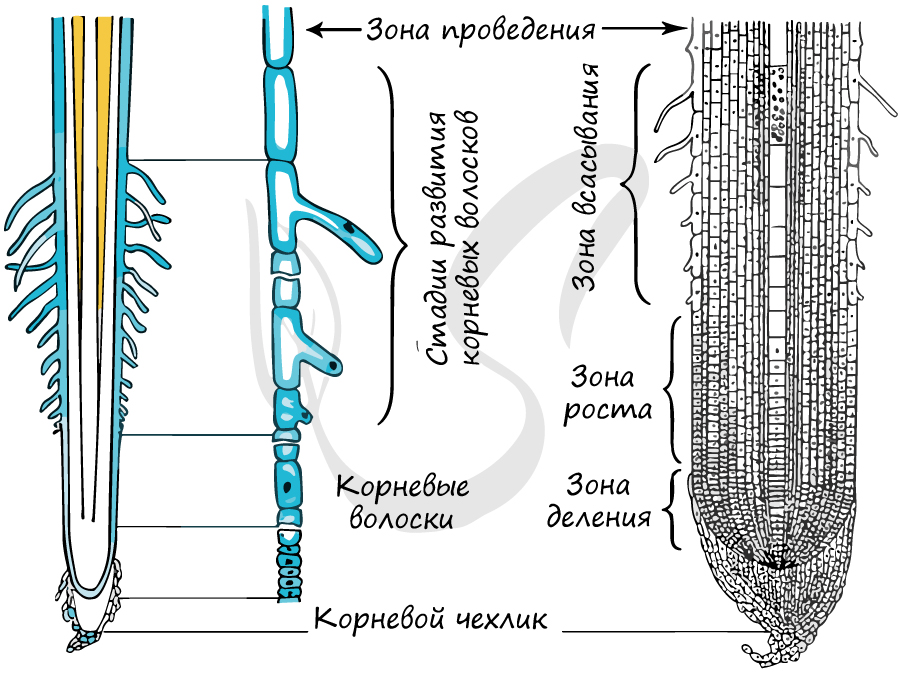

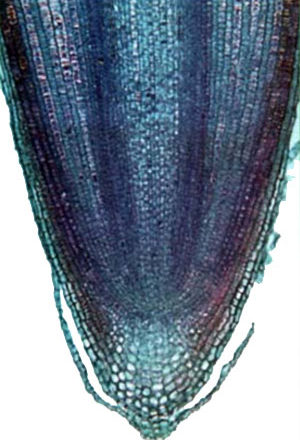

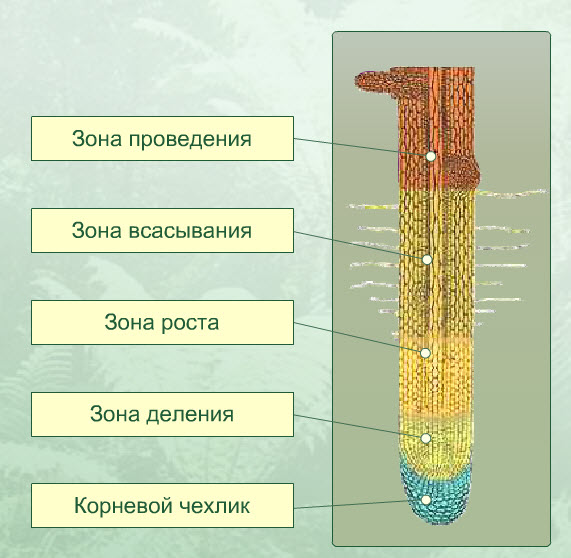

На продольном разрезе кончика корня можно выделить несколько зон: деления, роста, всасывания и проведения.

Корневой чехлик не относится к зонам корня. Он покрывает снаружи и защищает верхушку корня, его точку роста, состоящую из образовательной ткани. Клетки корневого чехлика живые. Наружные клетки корневого чехлика при слущивании выделяют слизь, защищающую нежные молодые клетки кончика корня от повреждений и облегчающую продвижение корня в почве.

1. Зона деления, или конус нарастания, находится под корневым чехликом и представлена клетками верхушечной образовательной ткани. Здесь клетки постоянно делятся и тем самым способствуют росту корня в длину и развитию других зон. Длина зоны деления около 1 мм.

2. Зона растяжения, или зона роста, состоит из образовательной ткани. Ее клетки имеют крупные ядра, тонкие стенки и густую зернистую цитоплазму без вакуолей. Здесь клетки интенсивно растут, вытягиваются вдоль корня и начинают дифференцироваться. Деление клеток почти отсутствует. Протяженность ее – несколько миллиметров.

3. Зона всасывания или поглощения, или зона корневых волосков, длинной до несколько сантиметров, начинается над зоной растяжения. Здесь отдельные клетки кожицы корня вытягиваются, образуя наружные выросты длинной от 1–2 до 20 мм – корневые волоски, которые по мере роста вытягиваются, покрываются слизью. Тонкие наружные оболочки корневых волосков тесно соприкасаются с частицами почвы, что способствует всасывающей функции, т. е. поглощению растворов минеральных веществ.

4. Проводящая зона покрыта пробковой тканью находится над всасывающей зоной и расположена в центре корня. Она включает первичную флоэму (луб) и первичную ксилему (древесину).

Проводящая система обеспечивает восходящий по древесине ток воды и минеральных веществ из корня в стебель, и нисходящий ток – передвижение органических веществ по лубу из стебля в корень. Состоит она из сосудисто-волокнистых пучков. Основные проводящие элементы флоэмы – ситовидные трубки, ксилемы – трахеи (сосуды) и трахеиды. В этой зоне отсутствуют волоски, но много боковых корней.

У однодольных растений такое строение сохраняется в течение всей жизни, у двудольных – только на первых этапах развития. Но уже в течение первого года жизни у некоторых двудольных наблюдаются вторичные изменения в корне, связанные с появлением образовательной ткани – камбия.

Камбий закладывается между ксилемой и флоэмой, замыкая первичную ксилему в центре и отодвигая первичную флоэму к периферии. За счет деления клеток камбия корень двудольных растений растет в толщину.

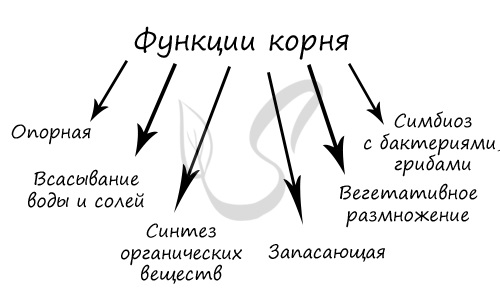

Корень

Корневая система и происхождение корней

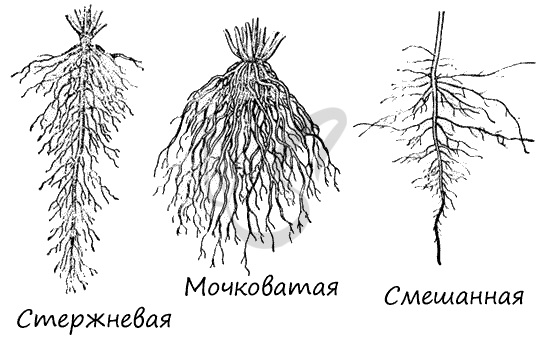

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая система характерна для клубники, земляники.

Зоны корня

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой, образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

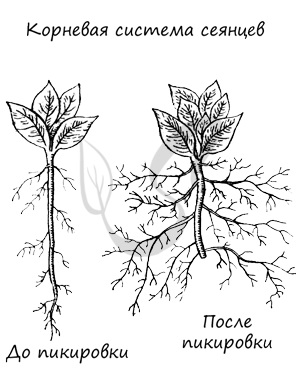

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

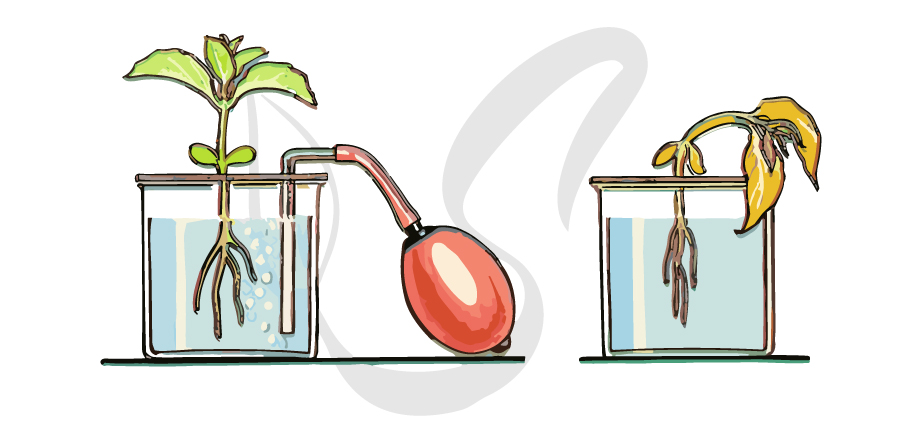

Корневое дыхание

Видоизменения корней

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение «оживает» именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

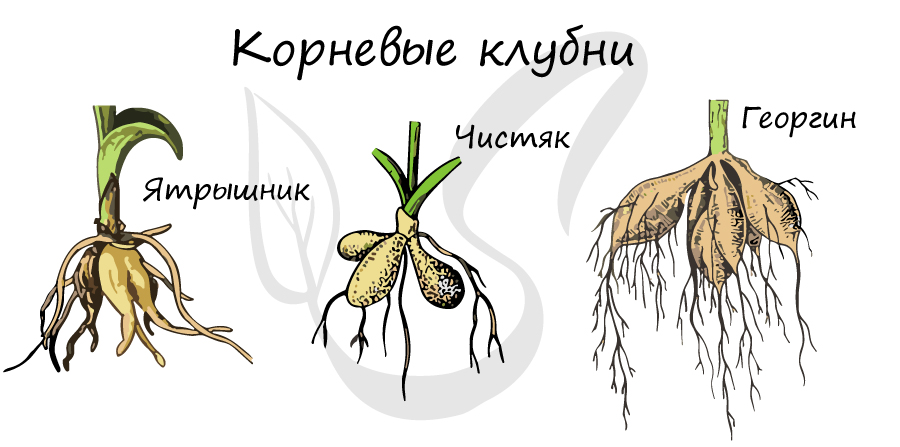

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка, ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым «подпирая» растение. Придают опору растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

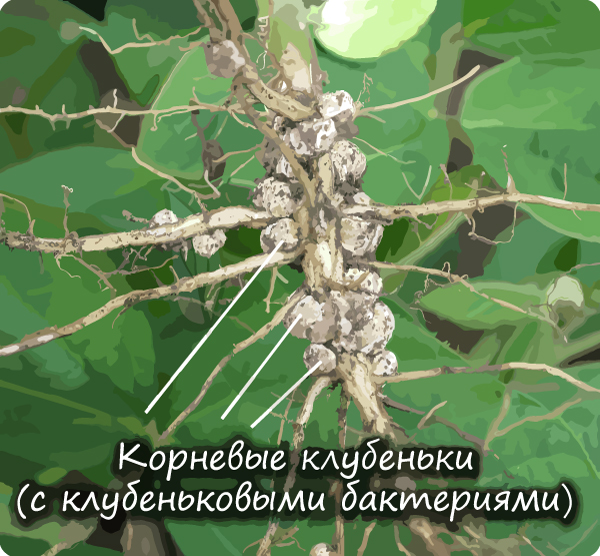

Бактериальные клубеньки представляют собой видоизмененные боковые корни, которые образуются в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Зоны корня

Содержание

Зоны корня

Корень разделяется на определенные зоны. Каждой зоне корня соответствует свойственная ей функция.

Сделав продольный разрез растущего корня, можно рассмотреть следующие зоны: зона деления, зона роста, зона всасывания и зона проведения. Корневой чехлик к основным зонам корня не относится.

Зоны корня. Корневой чехлик

1.Зона деления

В зоне деления происходит интенсивное размножение (деление) клеток образовательной ткани. Образовавшиеся молодые клетки перемещаются в зону роста.

2.Зона роста

В зоне роста происходит удлинение и увеличение клеток в размере. Молодые клетки переходят к длительному росту. Процессу деления подвергаются только отдельные клетки. Благодаря данной зоне увеличивается длина корня.

3.Зона всасывания

Зона всасывания густо покрыта волосками, расположена выше зоны роста. Корневые волоски появляются за счет вытягивания тонкостенных клеток покровной ткани корня. В первые три дня они похожи на простые наросты. Затем кожица быстро растягивается, и корневой волосок удлиняется.

Длина корневых волосков различна. Каждый волосок — это длинная клетка, имеющая тонкую оболочку, цитоплазму, ядро и вакуоль. Тесно соприкасаясь с частицами почвы, он всасывает воду с растворенными в ней минеральными солями.

4.Зона проведения

Зона проведения ответственна за снабжение других органов растения всасываемыми веществами. Восходящий ток питательных веществ идет по древесине, нисходящий — по лубу. В этой зоне корневые волоски отсутствуют, но много боковых корней.

Одна зона в другую переходит постепенно. Резких границ между ними нет.

Корневой чехлик

Корневой чехлик не относится к зонам корня. Он покрывает снаружи и защищает верхушку корня, его точку роста, состоящую из образовательной ткани.

Клетки корневого чехлика живые. Как только они повреждаются от соприкосновения с твердыми частицами почвы и отмирают, тут же образуются новые клетки. Наружные клетки корневого чехлика при слущивании выделяют слизь. Она защищает нежные молодые клетки верхушки корня от повреждений и облегчает продвижение корня в почве.

Рост корня зависит от времени года и вида растений. Наиболее быстрым рост корней бывает весной. С октября по декабрь рост корня приостанавливается. В период прекращения роста некоторая часть корней отмирает. Наиболее активно питательные вещества и воду корни используют в период интенсивного роста.

Корень растет своей верхушкой, поскольку там находится точка роста, состоящая из образовательной ткани.

Корень состоит из нескольких зон. В зоне деления интенсивно размножаются (делятся) клетки образовательной ткани. В зоне роста делятся только отдельные клетки. Зона всасывания густо покрыта волосками. Каждый волосок всасывает воду с растворенными в ней минеральными солями.

Зона проведения ответственна за снабжение других органов растения всасываемыми веществами.Корневой чехлик не относится к зонам корня. Он покрывает снаружи и защищает верхушку корня.

Зоны корня: роста, растяжения, всасывания, проводящая. Внутренне строение корня растения

На продольном разрезе различают следующие зоны корня (участки корня растения):

Зоны корня

Роста

Зона роста (зона деления) корня занимает кончик длиной 2-3 мм. Это зона активно делящихся клеток, меристема корня. Все ткани корня возникают из этой образовательной ткани.

Зона роста покрыта корневым чехликом, который защищает ее от повреждений и облегчает продвижение корня в почве. Клетки чехлика обладают повышенным тургором. По мере углубления корня в почве они стираются, наружный слой их слущивается, а изнутри нарастают новые клетки за счет меристемы корня.

Растяжения

В зоне растяжения клетки сильно увеличиваются в продольном направлении и становятся цилиндрическими. В них появляются большие вакуоли. Совокупный рост клеток этой зоны создает силу, благодаря которой корень углубляется в почву.

Эта зона также невелика и занимает несколько миллиметров. В верхней ее части клетки начинают специализироваться, превращаясь окончательно в зоне всасывания в сосуды, трахеиды и другие виды клеток корня.

Всасывания

Зона всасывания корня имеет длину от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Поверхность ее защищена покровной тканью — кожицей с корневыми волосками. Под кожицей находится кора корня, окружающая его центральную часть с проводящей системой.

Корневые волоски и корневой чехлик развиты у наземных растений; у водных и растений-паразитов они отсутствуют. На поперечном срезе через всасывающую зону видно первичное строение корня.

Проводящая

Проводящая зона — вся остальная часть корня, начиная от всасывающей и до стебля растения. Этот участок имеет более плотную покровную ткань, утолщен, число сосудов и ситовидных трубок увеличено за счет деятельности камбия.

Зона проведения корня — посредник между всасывающей зоной и надземной частью растения.

Сводная таблица строения и функций зон корня

| Название зоны | Особенности строения | Функции |

|---|---|---|

| Зона деления | Мелкие живые клетки, быстро делятся | Начало всех остальных зон и тканей корня |

| Зона роста | Клетки растут и увеличиваются в размерах | Обеспечивает основной рост корня |

| Зона всасывания | Наружный слой, представлен клетками с корневыми волосками | Обеспечивает всасывание воды с растворенными в ней полезными веществами |

| Зона проведения | Хорошо развиты проводящие ткани | Транспортная |

Внутреннее строение корня растения

Наружная покровная ткань корня — кожица — отличается от кожицы стебля и листа наличием корневых волосков, отсутствием устьиц и кутикулы, легкой проницаемостью для воды, поглощающей способностью.

Клетки кожицы располагаются в один слой. Многие из них имеют корневые волоски — удлиненные цилиндрические выросты внешней стенки клеток кожицы, длиной от 0,15мм до 1см при поперечнике в сотые доли миллиметра. Ядро клетки переходит в корневой волосок и располагается обычно на самом его конце.

В цитоплазме корневого волоска кроме ядра содержатся вакуоли с клеточным соком, бесцветные пластиды. Поверхность волосков покрыта слизистым веществом, склеивающим их с частичками почвы.

Корневые волоски недолговечны. Формируются они за 30-40 часов, живут 10-20 дней, затем отмирают. На смену их на молодом участке корня образуются новые, а участок с отмершими волосками становится проводящей зоной. Количество корневых волосков на 1мм 2 достигает нескольких сотен (например, у кукурузы — 425, у гороха — 230). Благодаря их наличию всасывающая поверхность корня увеличивается в десятки раз.

Кора корня, прилегающая к кожице изнутри, состоит из расположенных в несколько рядов клеток основной ткани. Клетки коры имеют разные размеры. Непосредственно под кожей они крупные, а в слоях, лежащих глубже, — более мелкие.

Самый внутренний слой коры (энтодерма), облегающий центральную часть корня (центральный цилиндр) с проводящей системой, состоит из одного ряда плотно уложенных клеток. Наружные их стенки (со стороны коры) тонкие, а боковые и внутренние — утолщены и непроницаемы для воды и газов.

Между толстостенными клетками есть небольшое число тонкостенных, расположенных против сосудов центрального цилиндра. Это пропускные клетки, они проводят воду из коры корня в сосуды центрального цилиндра.

Центральный цилиндр занимает срединную часть стебля и состоит из различных тканей. Наружный его слой, примыкающий изнутри к энтодерме, состоит из тонкостенных паренхимных клеток и называется перициклом, или корнеродным слоем.

Клетки перицикла (вторичная образовательная ткань) периодически делятся и дают начало боковым корням, паренхиме корня, придаточным почкам корнеотпрысковых растений, камбию.

Далее, к центру осевого цилиндра, располагается закрытый сосудисто-волокнистый пучок, в котором чередуются участки флоэмы и ксилемы, расположенные радиально. Центр осевого цилиндра корня у большинства видов растений занят одним крупным или несколькими мелкими сосудами. У некоторых видов центр занят клетками основной ткани (паренхимы), заполняющей также промежутки между флоэмными и ксилемными участками.

Зоны корня

В строении корней большинства растений выделяются несколько зон (перечислены от кончика корня):

Для каждой зоны характерны свои группы тканей и свои функции.

Корень постоянно растет своей верхушкой (кончиком). Поэтому клетки одной зоны постепенно превращаются в клетки другой, находящейся дальше от кончика корня (за исключением корневого чехлика). Так, верхние клетки зоны деления становятся клетками зоны роста, а более дальние от кончика клетки зоны роста становится клетками зоны всасывания, клетки зоны всасывания рано или поздно становятся клетками зоны проведения.

Корневой чехлик

Корневой чехлик прикрывает кончик корня. У корней многих растений его можно увидеть без увеличительных приборов. Корневой чехлик выглядит как более темное и плотное образование на кончике корня.

Главная функция корневого чехлика — это предохранение верхушки корня, где находится зона деления с клетками образовательной ткани, от повреждений.

Клетки корневого чехлика живые, однако живут мало. Они постепенно слущиваются. От зоны деления образуются новые клетки корневого чехлика.

Те клетки, которые отделяются от чехлика, некоторое время остаются живыми и выделяют слизь, которая облегчает проникновение корня среди частиц почвы, а также растворяет минеральные вещества. Ведь только в растворенном виде они могут быть в дальнейшем поглощены корнем.

В центре чехлика находятся крахмальные зерна, с их помощью корень определяет, где верх, а где — низ. Корень обладает положительным геотропизмом, т. е. растет вниз.

Зона деления корня

Зона деления находится под корневым чехликом. Ее размер около 1 мм. В этой зоне клетки постоянно делятся.

Клетки зоны деления мелкие, находятся близко друг к другу, их ядра достаточно большие, а цитоплазма густая. Вместе они составляют образовательную ткань.

Зона роста корня

Выше зоны деления находится зона роста корня, составляющая в длину несколько миллиметров. Иногда эту зону называют зоной растяжения. Здесь клетки увеличиваются в размерах, в основном за счет вытягивания в длину. Соответственно, это приводит к росту всего корня в длину. У клеток зоны роста клеточная стенка еще не жесткая, именно это позволяет им растягиваться.

Зона всасывания корня

Зона всасывания находится над зоной роста, обычно ее длина более сантиметра. Здесь у каждой поверхностной клетки образуется вырост, который называют корневым волоском. Корневые волоски можно увидеть невооруженным глазом у проростков многих растений. Все вместе они выглядят как пушок, состоящий из беловатых тонких волосков. Каждый волосок обычно в длину не более 1 см.

Корневой волосок состоит из клеточной оболочки, цитоплазмы, ядра, лейкопластов и вакуоли.

Корневые волоски живут у большинства растений всего несколько дней. Верхние волоски являются более старыми и постепенно отмирают. Зато снизу верхние клетки зоны роста становится клетками зоны проведения. Здесь у поверхностных клеток отрастают волоски.

Главная функция зоны всасывания — это поглощение из почвы воды и растворенных в ней минеральных веществ. Осуществляется эта функция с помощью корневых волосков. Они проникают между частичками почвы, опутывают их и, таким образом, всасывают из почвы водных раствор.

После того как поверхностные клетки всосали водный раствор, он продвигается по внутренним клеткам корня к центральной оси, где находятся клетки зоны проведения.

Зона проведения корня

После зоны всасывания ближе к стеблю находится зона проведения. У этой зоны главная функция — это проведение поглощенного в зоне всасывания водного раствора вверх к стеблю. Водный раствор двигается по сосудам. С другой стороны, от стебля к корню идут органические питательные вещества, корню они нужны для роста, развития и других процессов жизнедеятельности. Органические вещества передвигаются по другим типам клеток.

Волокна проводящей системы есть не только в зоне проведения корня. Ее клетки заходят в другие зоны, расположенные ближе к кончику корня.