за что пострадала боярыня морозова

Чем провинилась боярыня Морозова?

Все наверняка помнят замечательную картину Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова». Знатная женщина отправляется в далёкое путешествие. Но видно, что провожающие и сама путешественница особого восторга от поездки не испытывают. Что же такое случилось, почему все так негативно настроены друг к другу?

Реформы Никона

Проблемы боярыни Феодосии Прокофьевны Морозовой (1632–1675) неразрывно связаны с теми процессами, которые проходили в русском обществе в XVII веке. Именно в это время огромной проблемой страны стал церковный раскол.

Эти события развивались во времена царствования Алексея Михайловича, который получил прозвище Тишайший. Так вот, его «тихое» правление превратилось в неспокойное и тревожное время, сопровождавшееся множеством войн и кризисов. А у истоков раскола стоял патриарх Никон (Никита Минин, 1605–1681).

А. Кившенко. Церковный cобор. 1654 год. Начало раскола

Никон прибыл в Москву в 1646 году и был представлен молодому царю Алексею, которому очень понравился этот священнослужитель, и он оставил его при себе. Постепенно влияние Никона на царя росло, и уже в 1652 году он взошёл на патриарший престол, заменив умершего патриарха Иосифа. С этого времени и начинается подготовка церковной реформы.

Начал Никон с редакции всех церковных книг, которые должны были привести в соответствие с греческими канонами. С 1653 года вводятся изменения в богослужебные правила: замена двуперстного знамения на троеперстное, написание «Иисус» вместо «Исус», сокращение просфор для литургии, в церковном пении стали петь «Аллилуйя» три раза вместо двух, движение во время крёстного хода теперь надо было совершать против солнца. Это не всем понравилось, и началось противостояние сторонников патриарха Никона и приверженцев старых обрядов.

В результате раскола от православной церкви отделилась значительная часть верующих. Эти события негативно сказались и на отношениях власти и церкви, в первую очередь – между царём и патриархом. Здесь сыграли свою роль и жесткие методы, которыми осуществлял реформу патриарх Никон. В 1666 году Никон был низложен с патриаршего престола, лишён сана и отправлен в Ферапонтов монастырь.

С. Милорадович. Чёрный собор. Восстание соловецкого монастыря против новопечатных книг в 1666 году

Но и после этого начатые Никоном церковные реформы продолжились. В 1666 году были уже в окончательном виде утверждены новые церковные книги и обряды, а сторонников «старой веры», или старообрядцев, вообще отлучили от церкви.

Кто против?

Наиболее значимой личностью, по сути, знаменем старообрядцев стал протопоп Аввакум Петров. За своё несогласие с церковной реформой он подвергся жесточайшим репрессиям и в конце концов был сослан на долгие одиннадцать лет в Сибирь. Но никакие мучения не сломили его, и Аввакум остался преданным своей вере. Строптивого протопопа приговорили к заключению в земляной тюрьме, а в 1682 году его сожгли заживо в Пустозерске.

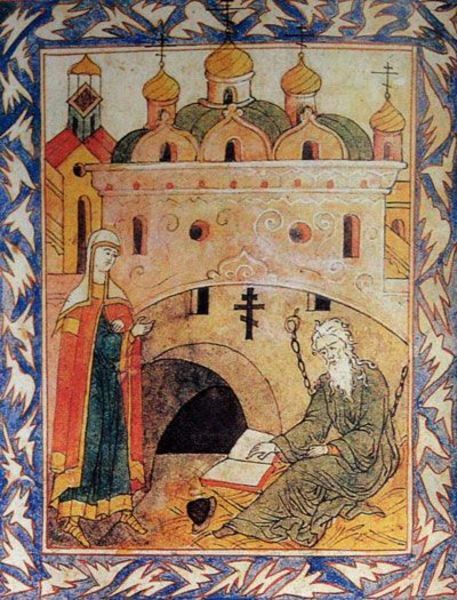

Боярыня Морозова навещает Аввакума в тюрьме

Среди ярких сторонников протопопа Аввакума выделялась и боярыня Феодосия Морозова, урождённая Соковнина. Она была близка к царскому двору, числилась верховой боярыней, а семья её мужа состояла в родстве с царствующими Романовыми. В 1662 году её муж Глеб Иванович Морозов умер, и 30-летняя Феодосия осталась владелицей огромного состояния. Её владения превратились в приют для гонимых раскольников, нищих, монахов. К тому же боярыня тесно общалась с протопопом Аввакумом. Всё это очень не нравилось Алексею Михайловичу, который сначала предупредил её, а позже распорядился отнять у неё лучшие вотчины. Первоначально, боясь потерять богатства, Морозова пошла на сделку с властью, но вскоре под воздействием Аввакума прокляла «ересь никониянскую». Уже после того, как раскольники были отлучены от церкви и объявлены вне закона, она в 1670 году тайно постриглась в монахини и вошла в откровенную конфронтацию с царской властью, не явившись в январе 1671 года на свадьбу царя с Натальей Нарышкиной, матерью Петра Великого.

Центральная часть картины В. Сурикова

Картина Василия Сурикова была написана в 1887 году. Морозову везут закованной в цепи. Опальная боярыня уезжает в бессмертие, а вокруг шумит московский люд. Здесь собрались разные люди: и те, кто с ухмылкой провожает её, и те, кто горячо сочувствует ей. Художник ярко отобразил все те страсти, что кипели в Москве три с половиной века тому назад.

Феодосия Морозова — почему боярыню пытали на дыбе и хотели сжечь на костре?

При царе Михаиле Фёдоровиче Романове и его сыне, Алексее Михайловиче, служил Глеб Морозов. Имя этого человека навсегда вошло в историю, однако связано не с головокружительной придворной карьерой или военными заслугами, а с личностью, ставшей гораздо известнее его самого.

Оставшись вдовцом, Глеб Иванович женился на семнадцатилетней красавице Феодосии, что более известна как боярыня Морозова. Она стала одной из самых неординарных, неоднозначных и ярких личностей истории России.

Судьба Морозовой без преувеличения трагическая, к чему привели её действия и противники. Почему же овдовевшая тридцатилетняя женщина подверглась критике и осуждению? Как вышло, что одни называли Морозову святой, а другие — осуждали, предрекая скорую кару?

Морозова — богатая вдова

Феодосия Соковнина появилась на свет в мае 1632 года в знатной семье окольничего. Известно, что её отец Прокопий Фёдорович, приходился родственником первой супруге царя Алексея. Более того, будущая боярыня входила в состав свиты царицы.

Когда девушке исполнилось 17 лет, её взял в жёны Глеб Иванович Морозов. Вероятно, союз тот строился на расчёте, а о чувствах речи не шло. Морозов был одним из самых богатых людей своего времени, занимал должность царского спальника, владел несколькими крупными усадьбами.

Вскоре умирает брат Морозова, после чего всё огромное состояние семейства переходит к Глебу Ивановичу. Однако и сам Морозов не слишком пережил брата. Наследником богатства становится малолетний сын Иван, однако на деле состоянием руководила Феодосия Прокопьевна.

Овдовевшая Морозова был избрана верховой боярыней, оставшись при дворе. О её богатстве слагали легенды, хотя далеко не все они имели подтверждение. Историк С.М.Соловьёв в своей книге “История России с древнейших времён” приводит слова одного из современников Морозовой:

“Дома прислуживало ей человек с триста. Крестьян было 8000… ездила она в дорогой карете, устроенной мозаикою и серебром… за нею шло слуг, рабов и рабынь человек сто, оберегая её честь и здоровье”.

Согласитесь, перед мысленным взором возникает поистине “царский” образ, но боярыню нельзя назвать одной из тех, кто тяготел лишь к роскоши и удовольствиям. Напротив, ей не чужд был и некий аскетизм.

Старообрядчество в жизни боярыни Морозовой

В историю Феодосия Морозова вошла как представительница старообрядчества. Её близким другом был протопоп Аввакум, вместе с которым она выступала против реформ патриарха Никона.

Патриарх, поддерживаемый царём Алексеем Михайловичем, принимал нововведения, касающиеся русской православной церкви. В частности, за основу брались принципы Церкви Константинопольской, что давало возможность забирать церковное имущество в пользу государства.

Дом боярыни Морозовой стал оплотом старообрядцев. Свои молитвы она совершала “по старым обычаям”, жертвовала значительные суммы на помощь нищим, убогим и бездомным, которые получали приют в её жилище и называли Морозову святой. Известно, что Феодосия Прокопьевна носила рубаху-власяницу, которая, согласно поверьям, “смиряла плоть”. Правда, в этом у неё с Аввакумом заметны расхождения во взглядах.

Протопоп призывал последовать примеру преподобной Мастридии, выколов глаза, чтобы избавить себя от соблазнов:

“Глупая, безумная, безобразная выколи глазища те свои челноком, что и Мастридия”.

Здесь, на мой взгляд, прослеживается явная разница между Аввакумом и Морозовой, ведь первый был фанатиком старообрядчества, а вторая — лишь ярой защитницей прежних устоев.

Непреклонность и её последствия

Алексей Михайлович, поддерживающий реформы Никона, всячески пытался оказать влияние на Морозову. Когда стало ясно, что родственники и знакомые не смогут переменить её взглядов, царь перешёл к более решительным мерам. У боярыни начали отбирать земли и усадьбы. Вероятно, уже тогда Алексей Михайлович задумывался об аресте, но заступничество его супруги, Марии Ильиничны, связанной родством с Морозовой, спасало женщину.

Более того, сама Морозова несколько раз посещала “новообрядческую церковь”, чем вызывала негодование своих соратников. Чтобы убедить их в приверженности прежним идеям и принципам, боярыня приняла постриг, став монахиней Феодорой.

В отличие от прочих придворных, Феодосия Морозова отказалась присутствовать на венчании царя Алексея и его второй супруги, Натальи Нарышкиной. Увещевания бояр, направленных государем, не дали результата. Отказом принять новые реформы Морозова подписала свой приговор.

В конце осени 1671 года в дом Морозовой пришли священнослужители, что стали производить допрос Феодосии и её сестры. В “русском биографическом словаре указывается: “Чтобы выказать своё презрение к пришедшим, они (женщины) легли в постели и лёжа отвечали на вопросы”.

Через несколько дней после допроса сёстры были арестованы и привезены в Чудов монастырь, после чего отправили на подворье Псково-Печерского монастыря. За Морозову пытались вступиться влиятельнейшие люди того времени. Известно, что сама царевна Ирина Михайловна просила брата смягчить свой гнев. Поддержку боярыне оказывал и патриарх Питирим.

В 1674 году Феодосию, её сестру Евдокию и их соратницу Марию Данилову привозят на Ямской двор. Женщин подвергают пыткам на дыбе, вынуждая отказаться от прежних принципов. Несмотря на все мучения, сторонницы старообрядчества остались непреклонны.

Как рассказывается в житии Морозовой, её хотели сжечь на костре, однако бояре возмутились подобным варварством по отношению к представительнице знатного рода. Однако гибель была неминуемой. По распоряжению царя сёстры были отправлены в Боровск. Там, в земляной тюрьме Морозова скончалась от голода в 1675 году. На тот момент ей исполнилось всего 43 года.

Боярыня Морозова — одна из самых неоднозначных личностей русской истории. Она была верна старым церковным принципам настолько, что пожертвовала собой во имя веры. Кто-то называет это святостью, кто-то — безумием, но равнодушно относиться к этой женщине, оставившей вечный след в прошлом своей родины, просто невозможно.

За что царь Алексей Михайлович казнил свою родственницу боярыню Феодосию Морозову?

Знаменитая картина Сурикова «Боярыня Морозова» известна всем со школьных времен. В своем полотне художник был точен, изобразив реальное событие, произошедшее 17 или 18 ноября 1671 года, когда по приказу царя подвижницу «старой» веры отправили из её московского дома в заточение. Показанная на пятнадцатой передвижной выставке, картина Сурикова стала значимой вехой в художественной жизни страны.

О знаменитом полотне имеется много отзывов современников. Вот что сказал о нем Всеволод Гаршин: «Картина Сурикова удивительно ярко представляет эту замечательную женщину. Всякий, кто знает ее печальную историю, я уверен в том, навсегда будет покорен художником и не будет в состоянии представить себе Федосью Прокопьевну иначе, как она изображена на его картине».

В картине художник допустил только одну неточность, и то сознательно. На боярыне нет металлического ошейника, от которого цепь шла к «стулу» — большому обрубку дерева, лежавшего в ногах подвижницы. Видимо, художник решил, что «стул», ничего не добавив к образу Морозовой, только «утяжелит» картину.

Судьба же Феодосии Прокопьевны Морозовой удивительна. Она родилась в семье царского окольничего Прокопия Соковнина, состоявшего в близком родстве с Милославскими. По традиции того времени Феодосия рано была выдана замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова, бывшего дядькой царевича, а затем ставшего и близким свойственником царя Алексея. Род Морозовых был не только знатен, но и чрезвычайно богат, а главное, в тот период он был постоянно «при царях».

Феодосия рано осталась вдовой. После смерти мужа и его брата Бориса, женатого на сестре царицы, все богатство рода Морозовых перешло к её малолетнему сыну Ивану, а фактически, к ней. Морозова входила в ближнее окружение царицы Марии Ильиничны, как родственница и верховная дворцовая боярыня.

Именно на почве религиозности и возник у неё разлад с царем Алексеем Михайловичем, поддержавшим церковную реформу патриарха Никона, существенно изменившую богослужебную традицию русского православия. Религиозные нововведения встретили широкое сопротивление в обществе, где основным выразителем взглядов приверженцев «старой» веры стал протопоп Аввакум, подвергнутый за это церковному суду и отправленный в монастырскую тюрьму. Именно его рьяной последовательницей и стала боярыня Морозова.

Благодаря высокому положению и заступничеству царицы, Морозова долго избегала открытого проявления монаршего гнева. Царь ограничивался увещеваниями, демонстративными опалами на её родственников и временным изъятием морозовских поместий. После смерти царицы и тайного пострижения Морозовой в декабре 1670 года в монахини под именем Феодоры, ситуация изменилась. Окончательно переполнил «чашу терпения» Алексея Михайловича отказ боярыни присутствовать на его свадьбе с Натальей Нарышкиной.

Но и в этот раз царь проявил определенное терпение, посылая к ней боярина Троекурова и князя Уросова, бывшего мужем сестры Морозовой, тоже державшейся «старой» веры, с уговорами отказаться от ереси и принять церковную реформу. Но все посланцы царя получали от боярыни решительный отказ.

Любопытно, что за арестованных сестер заступился даже патриарх Питирим, писавший царю: «Я советую тебе боярыню ту Морозову вдовицу, кабы ты изволил опять дом ей отдать и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал; а княгиню тоже бы князю отдал, так бы дело то приличнее было. Женское их дело; что они много смыслят!». Но царь, заявив, что Морозова «много наделала мне трудов и неудобств показала», отказался её освободить и поручил патриарху самому проводить следствие.

Боярыня Морозова реальная биография

Содержание:

На фото: картина В. И. Сурикова «Боярыня Морозова».

Глеб Иванович Морозов, знатный боярин, приближенный ко двору Михаила Федоровича, а затем и Алексея Михайловича. Известен он, однако, не своей придворной карьерой и не тем, что слыл одним из богатейших людей в Русском царстве, а тем, что после смерти первой супруги женился на 17-летней красавице Феодосии Соковниной, которая вошла в русскую историю под именем боярыни Морозовой.

Женщин, носивших фамилию Морозовых в многовековой истории рода было немало. Но исторически она закрепилась за Феодосией Прокофьевной, знаменитой раскольницей, духовной дочерью протопопа Аввакума, боярыней Морозовой, ставшей героиней известного полотна художника Василия Сурикова.

Боярыня Морозова в семейной жизни

В семье Морозовых царила настоящая роскошь. Причем не только в их московском доме, но и в подмосковных имениях, что воспринималось современниками с удивлением и недоверием. В те времена боярские вотчины имели лишь хозяйственное назначение, украшать и благоустраивать их не было принято.

Впервые старинную традицию нарушил царь Алексей Михайлович: побывав в Европе и повидав роскошные загородные усадьбы, прежде всего польские, он устроил под Москвой свои имения Измайлово и Коломенское, последнее зарубежные гости называли восьмым чудом света.

Советник Алексея Михайловича, бывший в детстве его «дядькой» и наставником, Борис Морозов тоже с пышностью обустроил свое село Павловское, куда приглашал самого царя. Примеру брата последовал и Глеб Морозов, тоже участвовавший в заграничных походах в числе царской свиты и насмотревшийся на имения польских магнатов. В селе Зюзино, по сохранившимся свидетельствам, по барскому двору разгуливали павлины и павы, а боярыня Морозова выезжала в серебряной карете, запряженной шестеркой породистых лошадей, в сопровождении сотни слуг.

Вдова

Боярыня Морозова и протопоп Аввакум

Опала

Сестер похоронили тайком, без отпевания, завернутыми в рогожу, внутри Боровского острога. Скончалась боярыня Морозова в ночь с 1 на 2 ноября 1675 года. После ее смерти все несметные богатства и поместья Морозовых отошли государству.

«Крепкое терпение» боярыни Морозовой

На фото: Картина Василия Перова «Пытка боярыни Морозовой».

Судьба Феодосии Прокофьевны Соковниной делает крутой поворот в первый раз в 1649 году, когда она, 17-летняя девушка, становится женой царского спальника Глеба Ивановича Морозова.

Роль Морозовой как одного из лидеров раскольничества и упорное нежелание подчиниться проводимым царем реформам делают ее положение шатким. В 1665 году царь предпринял попытку, не прибегая к крайним мерам, устрашить боярыню Феодосию, и у нее конфискуют значительные земельные владения, оставшиеся после смерти мужа. Но после заступничества царицы большую часть вотчин Морозовой возвратили.

В ноябре 1671 года боярыню Морозову и ее сестру княгиню Урусову арестовали. Все попытки заставить сестер принять церковные реформы Патриарха Никона и перекреститься по новым правилам тремя перстами они отвергли. В заточении Морозова узнала о смерти своего единственного сына.

Царские подручные предложили сжечь раскольниц, но бояре не дали согласия на казнь знатных узниц. Тогда их начали истязать. Женщин поднимали на дыбу, а затем бросали обнаженными спинами на лед. Измученная пытками женщина укоряла со слезами на глазах палачей: «Се ли християнство, еже сице человека умучити?»

Не сломив приверженность старой вере, подручные царя заключили Морозову в Новодевичий монастырь. Вся знать Москвы потянулась туда, чтобы своими глазами увидеть «крепкое терпение» боярыни. Царь решает убрать сестер Соковниных подальше от столицы, сослав их в Боровск.

Но и там они не смирились: продолжали переписываться с единомышленниками, их часто навещали известные старообрядцы. В конце концов царь Алексей Михайлович решил поставить точку в этом затянувшемся противостоянии. Морозову с сестрой бросили в яму и стали морить голодом.

Княгиня Урусова продержалась в этих невыносимых условиях два с половиной месяца. Умирая, она попросила сестру прочитать отходную, и сама служила вместе с ней. «И тако обе служили, и мученица над мученицею в темной темнице отпевала канон, и узница над узницею изроняла слезы».

Урусова скончалась первой. Боярыня Морозова умерла после нее второго ноября 1675 года. И была тайно, без отпевания, похоронена рядом с сестрой. Царь Алексей Михайлович, опасаясь возмущения старообрядцев, три недели не разрешал объявлять о смерти непокорной боярыни. Местонахождение могил мучениц засекретили.

Боярыня Морозова: что о ней известно?

При царе Михаиле Фёдоровиче Романове и его сыне, Алексее Михайловиче, служил Глеб Морозов. Имя этого человека навсегда вошло в историю, однако связано не с головокружительной придворной карьерой или военными заслугами, а с личностью, ставшей гораздо известнее его самого.

Оставшись вдовцом, Глеб Иванович женился на семнадцатилетней красавице Феодосии, что более известна как боярыня Морозова. Она стала одной из самых неординарных, неоднозначных и ярких личностей истории России.

Феодосия Соковнина появилась на свет в мае 1632 года в знатной семье окольничего. Известно, что её отец Прокопий Фёдорович, приходился родственником первой супруге царя Алексея. Более того, будущая боярыня входила в состав свиты царицы.

Когда девушке исполнилось 17 лет, её взял в жёны Глеб Иванович Морозов. Вероятно, союз тот строился на расчёте, а о чувствах речи не шло. Морозов был одним из самых богатых людей своего времени, занимал должность царского спальника, владел несколькими крупными усадьбами.

Вскоре умирает брат Морозова, после чего всё огромное состояние семейства переходит к Глебу Ивановичу. Однако и сам Морозов не слишком пережил брата. Наследником богатства становится малолетний сын Иван, однако на деле состоянием руководила Феодосия Прокопьевна.

Овдовевшая Морозова был избрана верховой боярыней, оставшись при дворе. О её богатстве слагали легенды, хотя далеко не все они имели подтверждение. Историк С. М. Соловьёв в своей книге “История России с древнейших времён” приводит слова одного из современников Морозовой:

“Дома прислуживало ей человек с триста. Крестьян было 8000. ездила она в дорогой карете, устроенной мозаикою и серебром. за нею шло слуг, рабов и рабынь человек сто, оберегая её честь и здоровье”.

Согласитесь, перед мысленным взором возникает поистине “царский” образ, но боярыню нельзя назвать одной из тех, кто тяготел лишь к роскоши и удовольствиям. Напротив, ей не чужд был и некий аскетизм.

Старообрядчество в жизни боярыни Морозовой

В историю Феодосия Морозова вошла как представительница старообрядчества. Её близким другом был протопоп Аввакум, вместе с которым она выступала против реформ патриарха Никона.

Патриарх, поддерживаемый царём Алексеем Михайловичем, принимал нововведения, касающиеся русской православной церкви. В частности, за основу брались принципы Церкви Константинопольской, что давало возможность забирать церковное имущество в пользу государства.

Дом боярыни Морозовой стал оплотом старообрядцев. Свои молитвы она совершала “по старым обычаям”, жертвовала значительные суммы на помощь нищим, убогим и бездомным, которые получали приют в её жилище и называли Морозову святой. Известно, что Феодосия Прокопьевна носила рубаху-власяницу, которая, согласно поверьям, “смиряла плоть”. Правда, в этом у неё с Аввакумом заметны расхождения во взглядах.

Протопоп призывал последовать примеру преподобной Мастридии, выколов глаза, чтобы избавить себя от соблазнов:

“Глупая, безумная, безобразная выколи глазища те свои челноком, что и Мастридия”.

Непреклонность и её последствия

Алексей Михайлович, поддерживающий реформы Никона, всячески пытался оказать влияние на Морозову. Когда стало ясно, что родственники и знакомые не смогут переменить её взглядов, царь перешёл к более решительным мерам. У боярыни начали отбирать земли и усадьбы. Вероятно, уже тогда Алексей Михайлович задумывался об аресте, но заступничество его супруги, Марии Ильиничны, связанной родством с Морозовой, спасало женщину.

Более того, сама Морозова несколько раз посещала “новообрядческую церковь”, чем вызывала негодование своих соратников. Чтобы убедить их в приверженности прежним идеям и принципам, боярыня приняла постриг, став монахиней Феодорой.

В отличие от прочих придворных, Феодосия Морозова отказалась присутствовать на венчании царя Алексея и его второй супруги, Натальи Нарышкиной. Увещевания бояр, направленных государем, не дали результата. Отказом принять новые реформы Морозова подписала свой приговор.

В конце осени 1671 года в дом Морозовой пришли священнослужители, что стали производить допрос Феодосии и её сестры. В “русском биографическом словаре указывается:

“Чтобы выказать своё презрение к пришедшим, они (женщины) легли в постели и лёжа отвечали на вопросы”.

Через несколько дней после допроса сёстры были арестованы и привезены в Чудов монастырь, после чего отправили на подворье Псково-Печерского монастыря. За Морозову пытались вступиться влиятельнейшие люди того времени. Известно, что сама царевна Ирина Михайловна просила брата смягчить свой гнев. Поддержку боярыне оказывал и патриарх Питирим.

В 1674 году Феодосию, её сестру Евдокию и их соратницу Марию Данилову привозят на Ямской двор. Женщин подвергают пыткам на дыбе, вынуждая отказаться от прежних принципов. Несмотря на все мучения, сторонницы старообрядчества остались непреклонны.

Как рассказывается в житии Морозовой, её хотели сжечь на костре, однако бояре возмутились подобным варварством по отношению к представительнице знатного рода. Однако гибель была неминуемой. По распоряжению царя сёстры были отправлены в Боровск. Там, в земляной тюрьме Морозова скончалась от голода в 1675 году. На тот момент ей исполнилось всего 43 года.