за что расстреляли бакинских комиссаров

100 лет назад были расстреляны 26 бакинских комиссаров

Исаак Бродский. Расстрел 26 бакинских комиссаров. 1925 год.

После развала СССР многие из них были переименованы. Но сохраняются памятники и названия в российских городах. Так, имя 26 бакинских комиссаров носит улица на юго-западе Москвы, увенчанная тематическим монументом.

Благодаря усилиям пропаганды, для поколений советских граждан они стали кем-то вроде 300 спартанцев.

Однако в современной России история бакинских комиссаров уже малоизвестна. Едва ли хотя бы треть жителей ЮЗАО объяснит, в честь кого названа улица с посольством ЦАР и «Польской модой».

Памятник 26 бакинским комиссарам в московском микрорайоне Тропарево, 1975 год

За минувшие годы история 26 бакинских комиссаров — нарочно или из-за дефицита правдивой информации — обросла кучей мифов и небылиц. В СССР расправу над большевиками приписывали «английским империалистам», хотя сейчас уже не вызывает сомнений, что интервенты не были замешаны в драматичных событиях. В реальности приказ о ликвидации идеологических оппонентов отдало так называемое Закаспийское временное правительство, выступавшее за созыв Учредительного собрания и состоявшее из эсеров, меньшевиков и армянских националистов из партии «Дашнакцутюн».

Разношерстный контингент участников не мешал ряду советских авторов называть власти Закаспия «белогвардейцами».

Руководил этой политической силой бывший машинист Федор Фунтиков. Двумя месяцами ранее, в ночь на 23 июля, он же принимал самое деятельное участие в расстреле ашхабадских комиссаров — девяти коммунистических деятелей Закаспийской области. В 1926 году Фунтиков сам был казнен по обвинению в «восстании против советской власти, сношениях с иностранными государствами и организации терактов».

Итак, кем же были 26 главных мучеников Советского Союза? Лишь некоторые из них в действительности являлись комиссарами. Многие попали в расстрельный список по стечению обстоятельств. Центральной фигурой можно назвать одного из большевистских вождей Закавказья Степана Шаумяна. 25 апреля 1918 года он возглавил сформированное Бакинским советом правительство — Совнарком из членов РКП (б) и партии левых эсеров. Баксовет пришел к власти в крупнейшем городе региона после мартовских межэтнических столкновений с мусульманами, в которых получил широкую поддержку активистов «Дашнакцутюна».

Из будущих жертв в СНК также вошли нарком по внутренним делам Прокопий Джапаридзе, наркомвоенмор Григорий Корганов, губернский комиссар Мешади-Бек Азибеков, нарком земледелия Мир-Гасан Везиров, предсовнархоза Иван Фиолетов, нарком труда Яков Зевин.

Правительство выпустило традиционные для большевиков декреты о ликвидации частной собственности, конфискации помещичьих земель, национализации промышленности. Бакинскому Совнаркому оказывалось серьезное сопротивление как со стороны представителей «старого порядка», так и силами мусульманских националистов, жаждавших реванша за мартовские события. Красноармейским частям во главе с направленным Совнаркомом РСФСР на помощь товарищам Григорием Петровым пришлось сойтись с Кавказской исламской армией, созданной под патронатом Османской империи.

Помимо занимавших командирские должности турецких офицеров в формирование входили азербайджанцы, дагестанцы и чеченцы.

На фоне череды поражений, а также жесткого противостояния с оппозицией в Баксовете, СНК принял решение о самороспуске и эвакуации своих членов в занятую российскими красными Астрахань.

Произошла очередная смена власти. 1 августа в Баку утвердилась диктатура Центрокаспия — центрального комитета Каспийской военной флотилии, куда вошли правые эсеры, меньшевики и главные враги исламистов из «Дашнакцутюн». В пику своим предшественникам, они опирались на поддержку английских военных.

Новый орган распорядился догнать пароходы с большевиками. Красноармейцев после разоружения отпустили. 35 деятелей — в основном наркомы и работники аппарата СНК, а также Петров — подверглись аресту и заключению в Баиловскую тюрьму. Им инкриминировалось оставление бакинского пролетариата «в минуты смертельной опасности», «попытка бегства без сдачи отчета о расходовании народных денег, вывоз военного имущества и измена».

После судебных разбирательств подследственным неминуемо грозила бы высшая мера, однако в середине сентября покинутое англичанами правительство диктатуры Центрокаспия бежало само под напором Кавказской исламской армии. В этот момент на авансцену вышел будущий многолетний член политбюро ЦК КПСС, а в ту пору — революционер, участник мартовских событий и член Баксовета Анастас Микоян. Ввиду неминуемой потери контроля над городом он добился разрешения на эвакуацию комиссаров. Как удалось вырваться из заключения, доподлинно неизвестно.

Шаумяна и его товарищей либо выпустили сочувствующие надзиратели, или же они совершили побег в атмосфере царившего перед приходом исламистов всеобщего хаоса.

Во всяком случае, комиссары вновь оказались на корабле. Однако на судно с большевистской командой опоздали — и вынужденно заняли места на недружественном «Туркмене». Неформальным лидером группы беглецов стал Микоян. Плыли здесь и бойцы «Дашнакцутюна» с командиром Татевосом Амировым. Доподлинно неизвестно почему, но, вопреки требованиям большевиков, теплоход бросил якорь не в Астрахани, а в Красноводске.

Бывших членов советского бакинского правительства снова арестовали. При обыске у Корганова нашли список из 25 имен. Это была шпаргалка для распределения продуктов в Баиловской тюрьме, где экс-нарком выполнял функцию старосты группы заключенных. Однако местные власти сочли это важной уликой — пофамильным перечнем ключевых деятелей Бакинской коммуны. По причине допущенной из-за некомпетентности членов Закаспия ошибки в готовящийся расстрельный лист не вошел Микоян, а также ряд других старых большевиков и красных военачальников. Кроме того, из состава бакинского Совнаркома уцелели знаковый азербайджанский общественный деятель Нариман Нариманов (наргорхоз), Арташес Каринян (юстиция), Надежда Колесникова (просвещение) и эсер Иван Сухарцев (нарком путей сообщения). Зато в когорту приговоренных включили работников низкого ранга (заместители, охранники, журналисты) и лиц, случайно арестованных полутора месяцами ранее в Баку.

К 25 обреченным добавили армянского националиста Амирова.

В ночь на 20 сентября 1918 года их посадили в поезд на Ашхабад, между станциями Ахча-Куйма и Перевал на 207-й версте вывели из вагонов и расстреляли между телеграфными столбами №118 и №119.

Два года спустя останки убитых были перевезены в Баку и захоронены на площади «26 бакинских комиссаров». В январе 2009 года власти Азербайджана демонтировали мемориал, а прах большевиков перенесли на Говсанское кладбище. При эксгумации обнаружили останки только 23 человек — в частности, отсутствовал прах Шаумяна. Куда он исчез, так и осталось загадкой. Существуют предположения, что останки могли быть изъяты в ходе Карабахского конфликта. Экспертиза подтвердила факт смерти людей от огнестрельных ранений, что опровергает гипотезу об обезглавливании трупов (или еще живых комиссаров).

За что расстреляли бакинских комиссаров

1 августа 1918 года власть в Баку перешла в руки блока эсеров, дашнаков и меньшевиков. Образовалась «Диктатура Центрокаспия», состоявшая из офицеров Каспийской военной флотилии, пригласивших в Баку для «защиты» англичан под командованием генерала Денстервиля и полковника Стокса [2].

9 августа Ленин писал в Астрахань:»Положение в Баку для меня все же не ясно. Кто у власти? Где Шаумян? Запросите Сталина и действуйте по соображении всех обстоятельств. Вы знаете, что я доверяю полностью Шаумяну. Отсюда нельзя разобраться в положении и нет возможности помочь быстро» [4]. Советское правительство вело переговоры с английскими властями об освобождении арестованных бакинских комиссаров, а ВЦИК поручает Наркоминделу «немедленно начать переговоры по радио об условиях обмена тт. Шаумяна, Джапаридзе и др. бакинских товарищей на задержанных у нас англичан и французов» [5].

7 сентября Чрезвычайная следственная комиссия вынесла постановление о привлечении Шаумяна, Азизбекова и других к ответственности «за государственную измену» и придании военно-полевому суду. Но привести это решение в исполнение они не успели: дни «Центрокаспия» были сочтены. Баку уже был накануне взятия его турками.

Серго Орджоникидзе работал тогда чрезвычайным комиссаром Северного Кавказа. 10 сентября из Владикавказа он телеграфировал Ленину: «Положение в Баку отчаянное. Город обстреливается из орудий турками. Турки требуют безусловной сдачи города. Союз соглашателей и предателей меньшевиков и дашнаков готовит сдачу города. Английские обещания оказались достаточными только для предательства бакинского пролетариата» [7].

Утром на пароходе начались аресты. 35 человек были признаны «государственными преступниками». Как потом выяснилось, приказ исходил от английского полковника Бакстина, фактического хозяина Красноводска (при поддержке председателя Красноводского комитета Куна, руководителей Закаспийского правительства Фунтикова, Алания, Кондакова). Кун телеграммой в Петровск запросил Бичерахова: «Просим срочно телеграфировать, как поступить с бывшими комиссарами и Амировым; причем полагаем, если не встретится возражении с вашей стороны, передать их военно-полевому суду» [10]. Вечером на вокзале в так называемой «голубой» комнате состоялось секретное совещание ашхабадских и красноводских властей, на котором обсуждалась техническая сторона готовящегося расстрела.

20 сентября в местной газете «Голос Средней Азии» появилась статья, в которой было публично объявлено о дальнейшей судьбе комиссаров. «Око за око, кровь за кровь, голова за голову». Отныне будет отвечать голова Шаумяна, Петрова, Джапаридзе, Корганова и других. Мы не остановимся даже перед причинением ужасных мук, до голодной смерти и четвертования включительно». Но комиссары были уже расстреляны, на рассвете, т.е. еще до выхода из печати данного номера газеты [12].

Когда группа рабочих во главе с председателем Казаджикского комитета партии Кузнецовым произвела раскопку четырех могил, в которых покоились останки 26 комиссаров, то им открылась страшная картина. Черепа многих трупов были размозжены, головы отделены от туловищ и лежали в ногах. Не только, оказывается, расстреливали комиссаров, но и рубили шашками [14].

Убийцы пытались похоронить и правду об участи двадцати шести. Они беспощадно расправлялись со свидетелями их злодейского преступления. Когда палачи, наскоро закопав трупы, собрались в обратный путь, к паровозу подошел путевой сторож: поинтересоваться, почему здесь остановился поезд, к тому же без сигнальных огней. Сторожа тут же расстреляли. Чтобы замести следы, организаторы расстрела даже распускали слухи, будто комиссары увезены в Индию.

В 1920 году Революционный военный трибунал в Баку приговорил к расстрелу Алания. В апреле 1921 года выездной сессией военного трибунала Туркестанского фронта рассматривалось дело Бакляева, Германа, Долгова, Седова, Юсупова, Яковлева и других участников убийства. Самостоятельное дело по обвинению судовой команды и капитана парохода «Туркмен» Полита в преднамеренном изменении курса, в результате чего комиссары попали в руки английских оккупантов и белогвардейского закаспийского «правительства», рассматривалось Верховным судом Азербайджанской ССР. Все виновные получили по заслугам.

В январе 1925 года на хуторе Ляпичево Нижневолжского края был арестован скрывавшийся там Ф.А.Фунтиков. Военная коллегия Верховного суда СССР, признав Фунтикова виновным в организации и осуществлении террористических актов, жертвами которых стали девять ашхабадских и двадцать шесть бакинских комиссаров, 27 апреля 1926 года приговорила его к высшей мере наказания – расстрелу [17].

© Шварц Ян Тимофеевич, 1999

От издательства: об актуальных проблемах познания истории, в т.ч. и Гражданской войны 1918-1920 гг. в России, см. монографию Л.И. Кузеванова «Академизм исторического познания» (М.:НЭИ «Академическая мысль», 2010. URL: http://klio.3dn.ru/publ/9-1-0-181)

Шварц Ян Тимофеевич

***

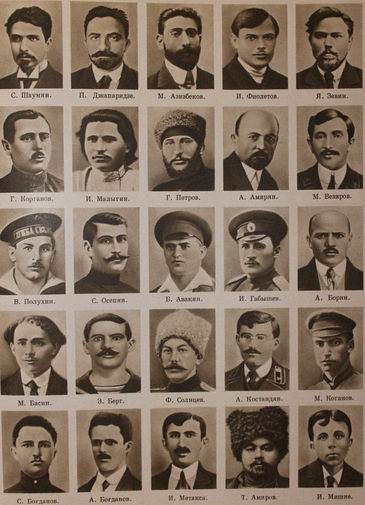

На фото отсутствует один человек из состава расстрелянных: И. Николайшвили, охранник председателя Бакинского совета П. Джапаридзе.

Да и среди этих людей не все были из состава Совнаркома. Т. Амиров был деятель армянской националистической партии «Дашнакцутюн». В период нахождения большевиков у власти в Баку он воевал на их стороне, говоря современным языком был т.н. «полевым командиром». Так армянский националист Татевос Амиров в советской историографии стал 26 бакинским комиссаром.

Несколько человек из Бакинского Совнаркома избежали участи своих товарищей. Дело в том, что расстрел провели по списку, который изъяли у Г. Корганова,наркома по военным и морским делам, в Красноводске. В этом списке были 25 фамилий большевиков, включая самого Корганова. Эсеры, арестовавшие большевиков в Красноводске, сочли, что в списке перечислены главные фигуры Бакинского Совнаркома. На самом же деле Корганов составил этот список, будучи старостой в тюрьме в Баку, когда распределял продукты между соратниками. А всего из состава Совнаркома было 36 человек.

Так кстати, избежал смерти знаменитый А. Микоян. Тот самый который «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Его не было в списке Корганова.

Через год А. Микояна выпустят из Бакинской тюрьмы, он уедет в Москву где начнется его долгая партийная карьера. Хотя за ним закрепится неофициальное прозвище «27 бакинского комиссара».

***

От Великой страны СССР:

В советском Азербайджане уважительно, с пиететом относились к памяти погибших революционеров. Известными азербайджанскими скульпторами, архитекторами был в центре Баку изваян Мемориальный комплекс «26 бакинских комиссаров», авторы которого получили Госпремию СССР. Звучала торжественная музыка. Был пост милиции. Здесь принимали в пионеры и приходили молодожены с букетами цветов.

В независимом Азербайджане в 2009 г. было принято решение о перезахоронении останков комиссаров на кладбище в пос. Говсаны в 40 км. от Баку. Утверждается, что решение носит административный характер. На их земляных могилах вместо обелисков стоят камни-кубики с местного каменного карьера. С глаз долой убраны все соответствующие таблички с улиц, носящих имена комиссаров. Демонтированы все памятники комиссаров – последние несколько лет назад – Азизбекову, Джапаридзе. Бакинцы по привычке, иногда, договариваясь о встрече, говорят: «давай, у памятника…». У какого не уточняют. Потому, что все знают у какого. Такая вот историческая память…

Адрес страницы сайта, нарушающей, по Вашему мнению, авторские права;

Ваши ФИО и e-mail;

Документ, подтверждающий авторские права.

20 сентября 1918 года состоялась казнь знаменитых бакинских комиссаров.

Совет народных комиссаров, состоявший из представителей большевиков и левых эсеров, правил в Баку с марта 1918 года и пытался организовать оборону города от турецких и мусаватистских войск. Однако удержать Баку не удалось. «Народные комиссары» бежали из города, но были схвачены меньшевиками и возвращены в Баку. Там им было предъявлено сфабрикованное обвинение «в попытке бегства без сдачи отчета о расходовании народных денег, в вывозе военного имущества и в измене». Комиссаров передали военно-полевому суду, но накануне входа в Баку турецко-азербайджанских войск неожиданно отпустили. Они успели сесть на последний, уходящий из Баку пароход «Туркмен». Однако из-за недостатка топлива пароход причалил не в Астрахани, а в Красноводске. Там Бакинских комиссаров вновь арестовали и по обвинению в сдаче Баку. 20 сентября 1918 года, перед рассветом, в песках Закаспийской степи без суда и следствия были расстреляны 26 революционеров, известных по советским учебникам истории как 26 бакинских комиссаров.

Существует мнение, что знаменитая картина Бродского «Расстрел 26-ти Бакинских комиссаров» не соответствует истине. Что комиссаров не расстреляли, а обезглавили 20 сентября 1918 года. Местный туркмен одному за другим отрубил им головы шашкой.

Сведения о обезглавливании главным образом берутся из книги Вадима Чайкина, который, к слову, был расстрелян 11 сентября 1941 года во дворе изолятора орловской тюрьмы.

Спустя два года после казни останки комиссаров Закавказья были торжественно перезахоронены в Баку на центральной площади, где был воздвигнут монумент «26 Бакинских Комиссаров».

29 января 2009-го решением высшего руководства Азербайджана по якобы «многочисленным требованиям бакинской общественности» останки всех комиссаров «в оперативно-секретном порядке» были изъяты из некрополя и перезахоронены на Говсанском кладбище, а памятник демонтирован.

Это были люди очень разные: по складу характера, по специфике своей работы, даже по партийной принадлежности. Представители семи национальностей: восемь армян, шесть русских, шесть евреев, два азербайджанца, два грузина, один латыш, один грек. Половине из них не было и тридцати лет.

Список бакинских комиссаров:

1. Авакян, Богдасар Айрапетович — комендант города Баку.

2. Азизбеков, Мешади Азим-бек-оглы — бакинский губернский комиссар.

3. Амиров, Татевос Минасович — командир кавалерийского отряда.

4. Амирян, Арсен Минаевич — редактор газеты «Бакинский рабочий»

5. Басин, Меер Велькович — член Военно-революционного комитета Кавказской армии.

6. Берг, Эйжен Августович — матрос.

7. Богданов, Анатолий Абрамович

8. Богданов, Соломон Абрамович — член Военно-революционного комитета.

9. Борьян, Арменак Артёмович — журналист.

10. Везиров, Мир Гасан Кязим оглы — народный комиссар земледелия.

11. Габышев, Иван Яковлевич — бригадный комиссар.

12. Джапаридзе, Прокофий Апрасионович — председатель Бакинского Совета рабочих, крестьянских, солдатских и матросских депутатов.

13. Зевин, Яков Давидович — народный комиссар труда.

14. Коганов, Марк Романович — член Военно-революционного комитета.

15. Корганов, Григорий Николаевич — комиссар по военно-морским делам Бакинского Совнаркома.

16. Костандян, Арам Мартиросович — заместитель народного комиссара продовольствия.

17. Малыгин, Иван Васильевич — заместитель председателя Военно-революционного комитета Кавказской армии.

18. Метакса, Ираклий Панаитович — личный охранник Шаумяна.

19. Мишне, Исай Абрамович — делопроизводитель Военно-революционного комитета.

20. Николайшвили, Иван Михайлович — личный охранник Джапаридзе.

21. Осепян, Сурен Григорьевич — редактор газеты «Известия Бакинского Совета»

22. Петров, Георгий Константинович — председатель центральной военной власти в Баку, командир красного отряда.

23. Полухин, Владимир Фёдорович — комиссар по военно-морским делам.

24. Солнцев, Фёдор Фёдорович

25. Фиолетов, Иван Тимофеевич — председатель Совета народного хозяйства.

26. Шаумян, Степан Георгиевич — чрезвычайный комиссар Кавказа, председатель Бакинского Совета народных комиссаров.

Никакого геноцида не было, речь шла о том, чтобы разоружить мусульманские части, которые выступали в качестве конкурентов бакинской коммуны в борьбе за власть. Они на выборах победить не могли, но были вооружены и оставались опасными конкурентами. Буквально за несколько месяцев до этого произошли известные события на станции в Шамхоре, когда эти самые мусульманские банды во главе с беками и ханами напали на уходящий на север в Россию эшелон с русскими солдатами, которые возвращались с Кавказского фронта – было зверски убито гораздо больше людей, их просто расстреливали.

Эти отряды убийц отобрали тысячи винтовок, сотни пулеметов, десятки орудий. То есть это были вооруженные отряды, а не просто мирные жители, и именно они спровоцировали столкновения, после того, как Шаумян заключил с лидером этих мусульман перемирие. Бакинский совет вынужден был обратиться за помощью к армянским солдатам, которые там находились, для того, чтобы справиться с мусульманскими частями. Армяне не все были большевики, часть из них были басмаками, и они устроили резню, но большевики – армяне, не армяне – сделали все, чтобы это предотвратить, все, чтобы навести порядок и объяснить мусульманскому населению, что никакого геноцида нет, что азербайджанцы – хозяева своей страны, многие из них входят в руководство бакинской власти на разных уровнях. Практически все уезды, где преобладали азербайджанцы, возглавляли азербайджанские большевики. Кроме того, эсеры азербайджана создали партию левых эсеров под названием «Пахарь«, которая тоже входила в состав бакинской коммуны, и их лидер Визиров впоследствии был одним из 26 расстрелянных комиссаров, то есть там не только были большевики, но и эсеры.

Теперь армяне обвиняют других большевиков, что они использовали армян для геноцида азербайджанцев, но спрашивается – если был геноцид, то почему они их не изгнали из города, почему прекратили уничтожение? Почему они потом, когда турки подошли к Баку, не попросили помощи у англичан, а сказали, что с ними сотрудничать не будут, и уехали из города?

Не было никакого геноцида. Если бы бакинские комиссары выражали волю только армянского народа, а не всех трудящихся, тогда бы классовый конфликт не перевели в национальный. Одурачили весь азербайджанский народ с помощью этих мартовских событий, естественно, как на Украине, появились какие-то нелепо завышенные в два раза цифры, 12 тыс. вместо 5-6 тыс. убитых во время мартовских событий 1918 года – это много, конечно, но после того, как туда вошла турецкая армия 15 сентября, там убили гораздо больше армян, и об этой сентябрьской резне никто не вспоминает.

Комиссаров арестовала в Баку Диктатура Центрокаспия по обвинению в жестоком подавлении антибольшевистских выступлений в марте 1918 года. В ночь на 20 сентября 1918 года они были казнены под Красноводском по приказу правительства Туркестана. Если посмотреть, кто все эти люди, которые участвовали в конфликте против большевиков, – Нури-паша, главнокомандующий турецкой армии, который захватил Баку, Бичерахов, командир казачьей бригады, руководитель азербайджанских националистов и так далее – все они в годы Второй мировой войны стали коллаборационистами. Все они сотрудничали с немцами. Бичерахов входил во власовский «комитет освобождения народов России«, Нури-паша вообще был одним из главных закулисных деятелей Турции по сотрудничеству с немцами.

Почему Шаумян делал то, что делал? Разве не для того, чтобы азербайджанский народ стал грамотным, чтобы там развивалась медицина, наука, образование, культура? Это не пустые слова. Потом последователи Шаумяна, его товарищи это все сделали, и азербайджанский народ в советское время процветал. Это был культурный народ, который занял достойное место среди других советских народов. Рывок, который совершили азербайджанцы, оказался гораздо сильней, чем тот, что совершили те же армяне или грузины. А что сейчас? Последователи этих басмаков, этих буржуазных националистов 30 лет у власти, и что с этими народами? Разрушено все, население сократилось процентов на 25%, ни одни турки не сократили население Армении так, как это сделали свои же буржуазные националисты.

Итог – те, кто были героями и подняли свою страну, теперь «предатели», а те, кто залил Азербайджан кровью, кто в годы войны сотрудничал с Гитлером – они национальные герои. Мы молчим, делаем вид, что ничего этого нет, что все так и надо. Мы видели, чем это кончилось на Украине, сейчас очевидно, что нельзя на беспринципной основе, закрывая глаза на все эти мерзости, утираясь каждый раз, строить государство. На «марже» (любимое слово нашего президента) не построишь мировой порядок, порядок строится на принципах. Принципами у нас не пахнет – просто снова утерлись.

Историк, писатель Александр Колпакиди специально для Накануне.RU

ОЧЕРЕДНОЙ БОЛЬШЕВИЦКИЙ МИФ про «26 бакинских комиссаров»

25 апреля 1918 г. был сформирован Совет Народных Комиссаров Бакинской Коммуны во главе с Шаумяном.

26 июля, в связи с наступлением турецких войск, Бакинский Совет, поддавшись агитации эсеро-дашнако-меньшевистских агентов английского империализма, незначительным большинством голосов принял решение пригласить в Баку англичан.

31 июля Бакинский Совнарком подал в отставку.

1 августа в Баку устанавливается власть антисоветской “Диктатуры Центрокаспия”.

4 августа в город входят английские оккупационные войска.

14 августа советские отряды во главе с Комиссарами отплывают из Баку в Астрахань.

16 августа военные корабли “Диктатуры Центрокаспия” заставляют советские пароходы вернуться в Баку, где 35 работников Коммуны были арестованы и посажены в тюрьму.

14 сентября к городу подошли турецкие войска. Англичане и лидеры “Диктатуры Центрокаспия” бежали из Баку, сознательно оставив в тюрьме комиссаров на растерзание туркам. Микояну и его товарищам под огнем удается освободить их из тюрьмы. Комиссары садятся на пароход, отплывающий в Астрахань, но, по требованию английских и дашнакских офицеров, их увозят в Красноводск.

20 сентября 26 бакинских комиссаров “зверски расстреляли” в глухой степи по решению английской военной миссии и эсеровского Закаспийского правительства.

Анализ даже открыто опубликованных материалов показал, что каноническая коммунистическая версия есть не что иное, как вереница мифов, в совокупности составляющих единый миф о двадцати шести.

Миф первый. 26 бакинских комиссаров.

Начнем с того, что все 3 составные части этого словосочетания не соответствуют действительности.

Помимо официального списка расстрелянных, мы имеем список, приведенный в телеграмме представителя Обернпродкома (Московский областной и губернский продовольственный комитет) от 21 ноября 1918 г. Но этот список не столько проясняет, сколько запутывает картину. Во-первых, телеграмма начинается словами: “Вот имена двадцати семи товарищей, расстрелянных. ”, а в списке 25 фамилий. Во-вторых, в данном списке нет Басина, Корганова, Метаксы и Мишне из официального списка. В-третьих, в нем указаны Аракин и Латишев, по другим источникам не числившихся даже в числе арестованных, а также числившийся в других списках как арестованный, но не убитый Гигоян.

Можно было бы не обращать внимания на эту телеграмму как на недоразумение, но, согласно “сверхпроверенному” историку Х.А.Барсегяну, 14 ноября 1918 г. Ленин прочел переданную ему работницей управления делами СНК Э.М.Вовшиной полученную в 16 ч. 15 мин. телеграмму председателя Реввоенсовета Каспийско-Кавказского отдела Южного фронта А.Г.Шляпникова следующего содержания: “Получены сведения, что товарищи Шаумян, Джапаридзе и 25 других лучших работников Баку и Кавказа расстреляны в Ашхабаде”, т.е. опять-таки 27 убитых.

Что касается эпитета “бакинские”, то урожденных бакинцев среди 26 было только два: Азизбеков и Амирян, а десять прибыли в Баку или в 1917 или в 1918 гг. (ведь живших годами в Ереване Анисимова, Андреева и Лобова никто же не называет ереванскими коммунистами).

Что же касается Комиссаров, то их было всего 9, но Петров и Полухин были “Чрезвычайными Комиссарами» из Центра и в Бакинский Совнарком не входили. Собственно бакинских комиссаров было только 7: Шаумян, Джапаридзе, Корганов, Зевин, Фиолетов, Везиров и Азизбеков. С таким же успехом можно было бы говорить об убийстве 26 бакинских русских (их тоже было 7), 26 бакинских армян (их было 8), 26 бакинских евреев (их было 6). А правильнее было бы говорить об убийстве 26 бакинских большевиков (их было 22).

Миф второй. Вождями Бакинской Коммуны были армянин Шаумян, грузин Джапаридзе, азербайджанец Азизбеков и русский Фиолетов.

Собственно говоря, только эти 4 фамилии и были известны большинству жителей СССР, именно их портреты они видели на многочисленных плакатах. В действительности же признанными вождями Коммуны были Шаумян, Джапаридзе, Корганов и Петров.

Истинный список вождей не укладывался в каноническую схему, ибо в нем было 2 армянина, 1 грузин и 1 русский, к тому же эсер. Тогда Корганова и Петрова поменяли на не имевших какого-либо значительного веса Азизбекова и Фиолетова.

Миф третий. 26 “Комиссаров” отдали жизнь за народное дело.

О том, насколько далеки были “комиссары” от интересов народа, ярко свидетельствует выступление Джапаридзе на заседании Баксовета 25 июля: “Сейчас решается вопрос не отдельной партии или фракции, а решается вопрос о судьбе Совета и Советской власти в Баку”. Шаумян был еще откровеннее. 16 июля, также на заседании Баксовета, он ничтоже сумняшеся, заявил: “Мы никогда не были доктринерами. Мы будем идти на некоторые уступки до некоторого предела, до тех пор, пока мы сможем отстаивать Баку и Закавказье во имя Советской Революции, а не просто для того, чтобы спасти существование части жителей, находящихся здесь”.

В деятельности большевистских лидеров и их клевретов необходимо всегда различать декларативную и практическую стороны дела. К примеру, на заседании Баксовета Нуриджанян кричал: “Мы умрем за Россию, но не отдадим Баку империалистам! Или Баку будет принадлежать революционной России, или никому!” И что же? Никто из них не захотел «умереть за Россию» – все они при первой же возможности сбежали из Баку, оставив его жителей на произвол судьбы.

Только один этот шаг «комиссаров» должен был повлечь за собой немедленный их арест и предание суду, ибо никакая власть не имеет права рассматривать подведомственное ей имущество как свою собственность. Даже свергнутый шах Ирана не претендовал на все богатства своей страны – спор шел лишь о его личной казне.

«Борцы за народное дело», «героические комиссары» готовы были отдать на заклание бакинцев не только ради интересов Кремля – они готовы были это сделать и спасая свои шкуры. В 1926 г. Тер-Габриелян поведал, что после того, как за описанное выше мародерство были арестованы некоторые лидеры Бакинской Коммуны, Амиров и Петров «предъявили Центрокаспию ультиматум о нашем освобождении, с угрозой в случае неисполнения разнести артиллерией весь город. Центрокаспию пришлось, скрепя сердце, нас освободить».

Миф четвертый. Бакинская Коммуна пала ввиду интервенции Англии, Германии, Турции, а также предательской деятельности их агентов – эсеров, дашнаков, меньшевиков и мусаватистов.

Интервенция интервенцией, но «Комиссары» практически ничего не сделали для действенной обороны Баку. Главное обвинение Бакинской Чрезвычайной следственной комиссии по их делу так и звучало: «Шаумяну, Корганову, Коганову, Джапаридзе и Констандяну предъявляется обвинение в том, что они, занимая ответственные должности, не предприняли никаких мер к созданию армии, защиты города, последствием чего было поражение Красной армии».

Откуда же такое наплевательское отношение к бакинцам? Все из того же Кремля. 9 августа астраханские власти (связь с Баку шла через Астрахань) получают телеграмму из Москвы:

«В Астрахань. Выснархознефтевод. Передайте нарочным Доссеру: Ленин при личном ему докладе сообщил, что оценка политического смысла бакинских событий им передана непосредственно Баксовнаркому, Баксовнархозу. В решительный момент надлежит руководствоваться постановлением, принятым бакинцами в ожидании прихода немцев. Причем в этом отношении никакой разницы делать не следует».

Какой-то чиновник, не зная, что в Баку новая власть, а главное, не обратив внимания на слово «нарочным» (т.е. специальным курьером, «из рук в руки»), открытым текстом переправил эту телеграмму в Баку. Одна из местных газет опубликовала ее со следующим примечанием: «Пусть товарищи рабочие, солдаты и моряки внимательно прочтут смысл телеграммы. Карты раскрываются».

Шаумян сразу же предпринял попытку отмыть от грязи своего патрона: «Ленин предлагает в решительную минуту то постановление, которое было принято «в ожидании немцев», провести в жизнь и в новой обстановке… то есть в ожидании англичан… Ленин требовал от нас принять все меры, чтобы в случае занятия немцами Баку они не могли получить здесь нефтяных запасов».

Однако утверждение о том, что от Ленина исходила установка не давать нефть немцам – откровенная ложь, о чем свидетельствуют 2 телеграммы Ленина Сталину:

30 июня: «Немцы… обещают не пускать турок в Баку, но желают получить нефть. Обратите сугубое внимание на это сообщение и постарайтесь передать его Шаумяну поскорее. Часть нефти, конечно, мы дадим»»

7 июля: «Самое важное, чтобы… Шаумян знал предложение германцев… немцы согласились бы приостановить наступление турок на Баку, если бы мы гарантировали немцам часть нефти. Конечно, мы согласимся».

Содержание последней телеграммы Ленина было передано Шаумяну в письме Сталина от 8 июля: «Немцы, соглашаясь оставить нам Баку, просят уделить некоторое количество нефти за эквивалент. Мы эту «просьбу», конечно, можем удовлетворить… Все сказанное примите не как мое личное мнение, а как предложение Ленина».

Ну и, наконец, совершенно ясно, что слова «в ожидании прихода немцев» означают именно «ожидание», а не «в случае, если». Впрочем, это касалось не только Баку: 3 августа Ленин поучал Иоффе: «Если захват советских территорий англичанами есть интервенция, то захват тех же территорий немцами «смешно и называть интервенцией».

По всей вероятности, согласно сговору Ленина с немцами, следовало не чинить препятствий продвижению немецких (а стало быть, и союзнических турецких) войск на Кавказ. Лидеры Коммуны не только были хорошо осведомлены об этом сговоре, но и четко выполняли возложенные на них обязанности. Причем большевики выполняли эти обязанности еще до того, как захватили власть в Баку.

Когда турки подошли непосредственно к Баку, «комиссар» Петров заявил, что он покидает город. Довод, в силу которого он покидал Баку вместе с отрядом, по меньшей мере смехотворен (если бы это не обернулось трагедией для бакинцев): «Я не могу далее оставаться в Баку и должен выехать с отрядом в Центр для доклада». Ситуация обязывала Петрова снестись с Центром, но зачем увозить с собой отряд? Что – весь отряд должен был беседовать с Лениным и Троцким?

Миф пятый. Агенты англичан – эсеры, дашнаки и меньшевики – пригласили в Баку английских интервентов.

Решение пригласить англичан было принято не какими-то там «агентами», а членами Бакинского совета рабочих, красноармейских, матросских и крестьянских депутатов и принято было это решение не от хорошей жизни.

На Баку двигалась 12-тысячная турецкая армия, в которую влилось несколько тысяч азербайджанцев. Цели своего похода они не скрывали: вырезать христиан, составлявших подавляющую часть городского населения. Сил у Коммуны было мало. Неоднократные просьбы прислать помощь из Москвы ни к чему путному не приводили. Пытаясь исполнить инструкцию «в ожидании прихода немцев», большевистский наркомвоенмор Корганов пытался успокоить бакинцев, уверяя, что «имеющихся в его распоряжении сил достаточно. Уже прибыла помощь людьми и снарядами в лице штаба Петрова». Штаб – это несколько человек. Ну и «помощь». Полагаю, что после такого успокоения только сознательные агенты большевиков (немцев? турок?) могли голосовать против приглашения англичан.

Для христианского населения Баку вопрос о том, войдут в город англичане или турки, был не теоретическим, а вопросом жизни и смерти. Даже советская пресса не оставила ни одного свидетельства о насилиях, учиненных английскими «оккупантами», тогда как турки (по свидетельству той же советской прессы) за 3 дня затопили город кровью.

Миф шестой. Бакинских Комиссаров убили англичане и эсеры.

Вариаций у этого мифа – хоть отбавляй.

В 1920 г. Буниат-заде, в 1925 г. Нариманов и Большая Советская Энциклопедия, а в 1948 г. Разгон утверждали, что в смерти «комиссаров» повинны англичане.

Вдобавок ко всему это еще и вариация мифа об интернационализме. Интересно только знать, откуда в Закаспии появились грузинские меньшевики и есть ли дашнаки не армянские и мусаватисты не азербайджанские?

В 1922 г. Орджоникидзе – эсеры.

В 1926 г. Плешаков – эсеры и меньшевики.

В 1920 г. АзКП(б) – эсеры, меньшевики и дашнаки.

В 1924 г. «Известия» – эсеры, меньшевики и явные контрреволюционеры.

В 1927 г. Сурен Шаумян, отвергая версию, что это были «какие-то туркменские части», полагал, что «комиссаров» расстреляли члены Закаспийского правительства.

Не бросается ли в глаза явное желание спрятать концы в воду? В любом политическом убийстве основной вопрос не в том, кто был исполнителем (о нем речь пойдет в следующем мифе), а кто был его организатором. Буквально все советские источники главным организатором убийства двадцати шести называют С.Л.Дружкина, который в тех же источниках именуется не иначе, как «агент английского империализма».

Из показаний слушательницы Высших женских курсов В.Н. Ревокатовой: «23 августа 1918 года в Москве на Николаевском вокзале меня познакомили с Семеном Львовичем Дружкиным. Он обещал меня провезти без всяких хлопот до Бухары. От Москвы до Саратова мы ехали на поезде, от Саратова до Астрахани на пароходе. Причем во время езды и на поезде, и на пароходе его ни разу не обыскивали и его вещи не осматривали, в то время как вещи других пассажиров, в том числе и мои, буквально безпрерывно, днем и ночью, перерывались и осматривались. Во время путешествия ему оказывали крупное содействие: на пароходе, как и в вагоне, он получал отдельные купе и каюты, тогда как я и другие пассажиры платили до 500 и 800 руб. Все эти услуги делались ему потому, что у него был документ Пермского Совдепа, как члену Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Документ этот я видела сама».

Книга В.Чайкина о казни бакинских «комиссаров» (М., 1922), в которой помещена фотокопия показаний Ревокатовой, известна советским историкам – в большинстве их трудов имеются ссылки на нее. Тот факт, что данная информация не только никем не опровергалась, но и упорно замалчивалась, позволяет предположить, что к убийству 26 «комиссаров» приложила руку ЧК.

Миф седьмой. 26 бакинских комиссаров были расстреляны.

В 1926 г. сын Шаумяна Сурен категорически утверждал: «Считаю неправильным мнение о том, что в расстреле 26-ти принимали участие какие-то туркменские части. Несомненно, что техническими выполнителями расстрела были члены правительства, входившие в нашу камеру в ночь на 20-е число, в том числе и Седых. На это указывает то обстоятельство, что на месте расстрела, на 207-й версте у ст. Перевал, я в 1920 г. нашел большое количество револьверных гильз, среди которых были системы «Браунинга», калибров 7,65 и 9 мм, «Нагана» и «Парабеллума», кроме того, большое количество винтовочных гильз российского образца. Все это подтверждает то обстоятельство, что расстреливала не какая-нибудь регулярная войсковая часть, а отдельные лица, вооруженные револьверами».

А винтовочные гильзы откуда? Они что – из «Парабеллумов» выскакивали?

Если же верить Микояну, то «некто» сообщил ему, что «в пулеметной трескотне он слышал последние слова жертв Белого Террора». Ну вот, теперь и пулемет появился… Воистину, мы страдаем не столько от недостатка информации, сколько от избытка дезинформации.

А что же было на самом деле? Фонштейн, бывший председателем суда в Крсасноводске по делу 43-х убийц бакинских комиссаров, 10 августа 1921 г. сообщил Чайкину следующее: «На месте казни все 26 голов были отделены от туловища. Кроме того, у общей могилы, в которую наскоро убийцы зарыли Комиссаров, было найдено только 7 пустых гильз от «Браунинга» и ни одного винтовочного (сравните с тем, что говорил Сурен Шаумян. – Г.Х.). Наконец, и это явилось самым важным показанием, трибуналу были поданы две записки с подписями, в которых передавался случайно слышанный еще во времена Закаспийской «директории» в железнодорожном вагоне хвастливый рассказ туркмена, начальника туркменской стражи, о том, что он отрубил головы 26 большевикам. Туркмен этот (единственный из туземцев Закаспия, принявший участие в казни комиссаров) был тотчас арестован через комендатуру Красноводска и приведен в зал суда в качестве обвиняемого. Хотя этот человек отрицал свою вину, но свидетельские показания убедили всех в том, что именно он был палачом комиссаров».

На вопрос Чайкина «Какие именно данные говорят за обезглавливание Комиссаров, а не за расстрел?» Фойнштейн ответил следующее: «Свидетельские показания врача-эксперта, делавшего свой доклад публичному заседанию трибунала в течение пяти часов (с часа ночи до 6 утра) при напряженном внимании всех присутствующих». То, что этот доклад хранится за семью печатями, а факт обезглавливания комиссаров не оспаривался, а тщательно скрывался, дает основание предположить, что именно так все и было.

Миф восьмой. Останки бакинских комиссаров перевезены в Баку и там захоронены.

Останки «комиссаров» были сначала перевезены с места казни в Полторацк (Ашхабад), а в 1920 г. из Полторацка – в Баку. В 1928 г. член комиссии по перевозке останков «комиссаров» Гандюрин сообщил, что во время переезда они остановились на месте гибели 26-ти: «Песок на месте расстрела был усыпан мелкими косточками. Взяв лопату и покопав немного, мы наткнулись на череп, простреленный в двух местах, тут же валялся обрывок ленты с надписью «Каспийского флота».

«Покопав немного»… А если бы много покопали? А вдруг там был не один череп? Комиссии же и этот был не нужен, ибо они уже везли останки 26-ти. Зачем им 27-й или 28-й? Ясно, что копать глубже не было смысла.

Так чьи же останки они везли?

Да и «был ли мальчик» вообще.

Исследуя доступные мне материалы, я не смог получить ответа на многие, в том числе и принципиальные вопросы.

1.За что же все-таки казнили «Комиссаров»? Человека убивают за то, что он грабитель, троцкист, сын императора Всея Руси, насильник, армянин, фальшивомонетчик и т.д. и т.п. Убийство – тягчайшее преступление, и любой человек, лишающий жизни себе подобного, убивает его «за что-то», чтобы оправдать себя в глазах других или перед самим собой. В советских изданиях ответ на этот вопрос упорно обходится молчанием.

И еще (как минимум) два вопроса.

4. Почему большевики не предприняли ни единого шага для освобождения «Комиссаров»?

5. Почему Ленин после 9 августа и, главное, после 20 сентября 1918 г. ни разу не упомянул о Шаумяне, словно того и не было? А ведь он как будто очень ценил его…

[Опубликовано в газете «Республика Армения» (23, 25 и 28 сентября 1993 г.); в октябре того же года опубликован полный перевод на армянский язык в газете «Хайастани Ханрапетутюн»]

.jpg)