за что репрессировали в ссср

Что же на самом деле стояло за массовыми репрессиями 1937 года

В эти дни исполняется 80 лет событиям, споры о которых не утихают по сей день. Речь идёт о 1937 годе, когда в стране начались массовые политические репрессии. В мае того рокового года были арестованы маршал Михаил Тухачевский и ещё ряд высокопоставленных военных, обвинённых в «военно-фашистском заговоре». А уже в июне им всем вынесли смертный приговор.

Ещё со времён перестройки эти события нам преподносили главным образом как якобы «ничем необоснованные политические гонения», вызванные исключительно культом личности Сталина. Якобы Сталин, возжелавший окончательно превратиться в Господа Бога на советской земле, решил расправиться со всеми, кто мало-мальски сомневался в его гениальности. И прежде всего с теми, кто вместе с Лениным творил Октябрьскую революцию. Мол, именно поэтому под топор безвинно пошла почти вся «ленинская гвардия», а заодно и верхушка Красной армии, которых обвинили в никогда не существовавшем заговоре против Сталина…

Однако при более внимательном изучении этих событий возникает немало вопросов, ставящих под сомнение официальную версию.

В принципе, эти сомнения у думающих историков возникли уже давно. И сомнения были посеяны не какими-то сталинскими историками, а теми очевидцами, которые сами недолюбливали «отца всех советских народов»

К примеру, на Западе в своё время были опубликованы мемуары бывшего советского разведчика Александра Орлова, бежавшего из нашей страны в конце 30-х годов. Орлов, который хорошо знал «внутреннюю кухню» родного ему НКВД, прямо написал о том, что в Советском Союзе готовился государственный переворот. Среди заговорщиков, по его словам, были как представители руководства НКВД, так и Красной армии в лице маршала Михаила Тухачевского и командующего Киевским военным округом Ионы Якира. О заговоре стало известно Сталину, который предпринял очень жёсткие ответные действия.

А в 80-е годы в США были рассекречены архивы самого главного противника Иосифа Виссарионовича – Льва Троцкого. Из этих документов стало ясно, что Троцкий имел в Советском Союзе разветвлённую подпольную сеть. Проживая за границей, Лев Давидович требовал от своих людей решительных действий по дестабилизации ситуации в Советском Союзе, вплоть до организации массовых террористических акций.

А в 90-е годы уже наши архивы открыли доступ к протоколам допросов репрессированных лидеров антисталинской оппозиции. По характеру этих материалов, по обилию изложенных в них фактов и свидетельств сегодняшние независимые эксперты сделали два важных вывода.

Во-первых, общая картина широкого заговора против Сталина выглядит очень и очень убедительно. Такие показания невозможно было как-то срежиссировать или подделать в угоду «отцу народов». Особенно в той части, где речь шла о военных планах заговорщиков. Вот что по этому поводу сказал наш автор, известный историк-публицист Сергей Кремлёв:

«Возьмите и прочитайте показания Тухачевского, данные им после ареста. Сами признания в заговоре сопровождаются глубоким анализом военно-политической обстановки в СССР середины 30-х годов, с детальными выкладками по общей ситуации в стране, с нашими мобилизационными, экономическими и иными возможностями.

Спрашивается, мог ли такие показания выдумать рядовой следователь НКВД, который вёл дело маршала и который якобы задался целью сфальсифицировать показания Тухачевского?! Нет, эти показания, причём добровольно, мог дать лишь знающий человек никак не меньше уровня заместителя наркома обороны, каковым и был Тухачевский».

Во-вторых, сама манера собственноручных признаний заговорщиков, их почерк говорили о том, что писали их люди сами, фактически добровольно, без физического воздействия со стороны следователей. Это рушило миф о том, что показания грубо выбивались силой «сталинских палачей»…

Так что же в реальности случилось в те далёкие 30-е годы?

Угрозы и справа, и слева

В общем-то началось всё ещё задолго до 37- го года — а если быть точнее, в начале 20-ых годов, когда в руководстве большевистской партии возникла дискуссия о судьбе построения социализма. Процитирую слова известного российского учёного, большого специалиста по сталинской эпохе, доктора исторических наук Юрия Николаевича Жукова (интервью «Литературной газете», статья «Неизвестный 37-ой год») :

Большевистское руководство надеялось (о чём особенно ярко писал Зиновьев в «Правде») только на революцию в Германии. Мол, когда Россия с ней соединится, то и сможет строить социализм.

Между тем Сталин ещё летом 1923 года писал Зиновьеву: если даже компартии Германии власть свалится с неба, она её не удержит. Сталин был единственным человеком в руководстве, который не верил в мировую революцию. Считал: главная наша забота – Советская Россия.

Что дальше? Не состоялась революция в Германии. У нас принимают НЭП. Через несколько месяцев страна взвыла. Предприятия закрываются, миллионы безработных, а те рабочие, что сохранили места, получают 10–20 процентов от того, что получали до революции. Крестьянам заменили продразвёрстку продналогом, но он был таким, что крестьяне не могли его выплачивать. Усиливается бандитизм: политический, уголовный. Возникает невиданный ранее – экономический: бедняки, чтобы заплатить налоги и прокормить семьи, нападают на поезда. Банды возникают даже среди студентов: чтобы учиться и не умереть с голоду, нужны деньги. Их добывают, грабя нэпманов. Вот во что вылился НЭП. Он развращал партийные, советские кадры. Всюду взяточничество. За любую услугу председатель сельсовета, милиционер берут мзду. Директора заводов за счёт предприятий ремонтируют собственные квартиры, покупают роскошь. И так с 1921 по 1928 год.

Троцкий и его правая рука в области экономики Преображенский задумали перенести пламя революции в Азию, а кадры готовить в наших восточных республиках, срочно построив там заводы для „разведения“ местного пролетариата.

Сталин предложил иной вариант: построение социализма в одной, отдельно взятой стране. При этом он ни разу не сказал, когда социализм будет построен. Сказал – построение, а спустя несколько лет уточнил: нужно за 10 лет создать промышленность. Тяжёлую индустрию. Иначе нас уничтожат. Это было произнесено в феврале 1931 года. Сталин ошибся ненамного. Через 10 лет и 4 месяца Германия напала на СССР.

Принципиальными были расхождения группы Сталина и твёрдокаменных большевиков. Не важно, левые они, как Троцкий и Зиновьев, правые, как Рыков и Бухарин. Все полагались на революцию в Европе… Так что суть не в возмездии, а в острой борьбе за определение курса развития страны».

НЭП был свёрнут, начались сплошная коллективизация и форсированная индустриализация. Это породило новые трудности и сложности. По стране прокатились массовые крестьянские бунты, в некоторых городах бастовали рабочие, недовольные скудной карточной системой распределения продуктов. Словом, внутренняя социально-политическая обстановка резко обострилась. И как результат, по меткому замечанию историка Игоря Пыхалова: «сразу же активизировались партийные оппозиционеры всех мастей и окрасок, любители «половить рыбку в мутной воде», вчерашние вожди и начальники, жаждавшие реванша в борьбе за власть».

Прежде всего, активизировалось троцкистское подполье, имевшее огромный опыт подпольно-подрывной деятельности со времён Гражданской войны. В конце 20-х годов троцкисты объединились со старыми соратниками умершего Ленина – Григорием Зиновьевым и Львом Каменевым, недовольными тем, что Сталин отстранил их от рычагов власти по причине их управленческой бездарности.

Ещё действовала так называемая «правая оппозиция», которую курировали такие видные большевики, как Николай Бухарин, Авель Енукидзе, Алексей Рыков. Эти резко критиковали сталинское руководство за «неправильно организованную коллективизацию деревни». Существовали и более мелкие оппозиционные группы. Всех их объединяло одно – ненависть к Сталину, с которым они были готовы воевать любыми методами, привычными им ещё с революционно-подпольных времён царского времени и эпохи жестокой Гражданской войны.

В 1932 году практически все оппозиционеры объединились в единый, как его потом назовут, право-троцкистский блок. Сразу же на повестку дня встал вопрос свержения Сталина. Рассматривались два варианта. На случай ожидаемой с Западом войны предполагалось всячески способствовать поражению Красной армии, чтобы потом на волне возникшего хаоса захватить власть. Если же войны не случится, то рассматривался вариант дворцового переворота.

Вот мнение Юрия Жукова:

К заговору удалось привлечь заместителя наркома обороны маршала Михаила Тухачевского, обиженного на Сталина за то, что тот якобы не мог по достоинству оценить «великие способности» маршала. К заговору примкнул и народный комиссар внутренних дел Генрих Ягода — то был обычный безыдейный карьерист, которому в какой-то момент показалось, что кресло под Сталиным серьёзно закачалось, и потому он поспешил сблизиться с оппозицией.

Во всяком случае Ягода добросовестно выполнял перед оппозиционерами свои обязательства, тормозя любую информацию о заговорщиках, которая периодически поступала в НКВД. А такие сигналы, как потом выяснилось, регулярно ложились на стол главного чекиста страны, но он их аккуратно прятал «под сукно».

Скорее всего, заговор потерпел поражение из-за нетерпеливых троцкистов. Выполняя поручение своего вождя о терроре, они поспособствовали убийству одного из сталинских соратников, первого секретаря Ленинградского обкома партии Сергея Кирова, который был застрелен в здании Смольного 1 декабря 1934 года.

Следом пришла очередь и Тухачевского. Как пишет немецкий историк Пауль Карелл, ссылаясь на источники в германской разведке, свой переворот маршал намечал на Первое мая 1937 года, когда в Москву на первомайский парад стягивалось множество военной техники и войск. Под прикрытием парада можно было привести в столицу и верные Тухачевскому воинские части

Однако Сталин уже знал об этих планах. Тухачевского изолировали, а в конце мая он был арестован. Вместе с ним под суд пошла целая когорта высокопоставленных военачальников. Таким образом, право-троцкистский заговор был ликвидирован к середине 1937 года.

Неудавшаяся сталинская демократизация.

По некоторым данным, Сталин собирался на этом прекратить репрессии. Однако летом того же 1937 года он столкнулся с ещё одной враждебной силой – «региональными баронами» из числа первых секретарей обкомов партии. Этих деятелей сильно встревожили сталинские планы по демократизации политической жизни страны — потому что планируемые Сталиным свободные выборы грозили многим из них неминуемой потерей власти.

Да, да – именно свободные выборы! И это не шутка. Сначала в 1936 году, по инициативе Сталина, была принята новая Конституция, по которой равные гражданские права получили все граждане Советского Союза без исключения, в том числе и так называемые «бывшие», ранее лишённые избирательных прав. А далее, как пишет знаток этого вопроса Юрий Жуков:

«Предполагалось, что одновременно с Конституцией будет принят и новый избирательный Закон, в котором и прописана процедура выборов сразу из нескольких альтернативных кандидатов, и сразу же начнётся выдвижение кандидатов в Верховный Совет, выборы в который намечено было провести в тот же год. Уже были утверждены образцы избирательных бюллетеней, выделены деньги на агитацию и выборы».

Жуков полагает, что через эти выборы Сталин не просто хотел провести политическую демократизацию, но и отстранить от реальной власти партийную номенклатуру, которая, по его мнению, слишком зажралась и оторвалась от жизни народа. Сталин вообще желал оставить за партией только идеологическую работу, а все реальные исполнительные функции передать Советам разных уровней (избранных на альтернативной основе) и правительству Советского Союза — так, ещё в 1935 году вождь высказал важную мысль: «Мы должны освободить партию от хозяйственной деятельности».

Однако, говорит Жуков, Сталин слишком рано раскрыл свои планы. И на июньском 1937 года Пленуме ЦК номенклатура, главным образом из числа первых секретарей, фактически поставила Сталину ультиматум – или он всё оставит как прежде, или его самого сместят. При этом номенклатурщики ссылались на недавно раскрытые заговоры троцкистов и военных. Они потребовали не просто свернуть любые планы по демократизации, но и усилить чрезвычайные меры, и даже ввести специальные квоты на массовые репрессии по регионам – мол, чтобы добить тех троцкистов, кто ушёл от наказания. Юрий Жуков:

«Секретари обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий запрашивали так называемые лимиты. Количество тех, кого им можно арестовать и расстрелять или отправить в места не столь отдалённые. Больше всех усердствовала такая будущая „жертва сталинского режима“ как Эйхе, в те дни – первый секретарь Западно-Сибирского крайкома партии. Просил права на расстрел 10800 человек. На втором месте – Хрущёв, возглавлявший Московский областной комитет: „всего лишь“ 8500 человек. На третьем месте – первый секретарь Азово-Черноморского крайкома (сегодня это Дон и Северный Кавказ) Евдокимов: 6644 – расстрелять и почти 7 тысяч – отправить в лагеря. Присылали кровожадные заявки и другие секретари. Но с цифрами поменьше. Полторы, две тысячи.

Полгода спустя, когда Хрущёв стал первым секретарём ЦК Компартии Украины, в одной из первых его депеш в Москву была просьба позволить ему расстрелять 20 000 человек. А ведь там уже по первому разу прошлись. ».

Впрочем, и здесь не будем перегибать палку, как это сегодня делают наши либералы, указывающие на «десятки миллионов невинных жертв». По данным Юрия Жукова:

«У нас в институте (Институт истории РАН — И.Н.) работает доктор исторических наук Виктор Николаевич Земсков. В составе небольшой группы он несколько лет проверял и перепроверял в архивах, каковы реальные цифры репрессий. В частности, по 58-й статье. Пришли к конкретным результатам. На Западе тут же завопили. Им сказали: пожалуйста, вот вам архивы! Приехали, проверили, вынуждены были согласиться. Вот с чем.

1935 год – всего по 58-й статье арестовано и осуждено 267 тысяч, из них к высшей мере наказания приговорено 1229 человек, в 36-м соответственно 274 тысячи и 1118 человек. А дальше всплеск. В 37-м арестовали и осудили по 58-й статье более 790 тысяч, расстреляли свыше 353 тысяч, в 38-м – более 554 тысяч и расстреляно более 328 тысяч. Затем – снижение. В 39-м – осуждено около 64 тысяч и к расстрелу приговорено 2552 человека, в 40-м – около 72 тысяч и к высшей мере – 1649 человек.

Всего за период с 1921 по 1953 год осуждено 4 060 306 человек, из которых в лагеря и тюрьмы попали 2 634 397 человек».

. К своим планам по отстранению партии от власти Сталин смог вернуться только после Великой Отечественной войны, в самом конце 40-х годов. Однако к тому времени выросло уже новое поколение всё той же партноменклатуры, стоявшей на прежних позициях своей абсолютной власти. Именно её представители и организовали новый антисталинский заговор, который увенчался успехом в 1953 году, когда вождь умер при не выясненных до сих пор обстоятельствах.

Любопытно, но некоторые сталинские соратники всё же попытались воплотить его планы уже после смерти вождя. Юрий Жуков:

«После смерти Сталина глава правительства СССР Маленков, один из самых близких его соратников, отменил все льготы для партийной номенклатуры. Например, ежемесячную выдачу денег («конверты»), сумма которых в два-три, а то и в пять раз превышала зарплату и не учитывалась даже при уплате партвзносов, Лечсанупр, санатории, персональные машины, «вертушки». И поднял зарплату сотрудникам госорганов в 2–3 раза. Партработники по общепринятой шкале ценностей (и в собственных глазах) стали намного ниже работников государственных. Наступление на скрытые от посторонних глаз права партийной номенклатуры продлилось лишь три месяца. Партийные кадры объединились, стали жаловаться на ущемление «прав» секретарю ЦК Хрущёву».

Дальше — известно. Хрущёв «навесил» на Сталина всю вину за репрессии 37-го года. А партийным боссам не только вернули все привилегии, но и вообще фактически вывели из-под действия Уголовного Кодекса, что само по себе начало стремительно разлагать партию. Именно разложившаяся вконец партийная верхушка и угробила в конце концов Советский Союз.

9 самых частых вопросов о политических репрессиях

Приблизительное время чтения: 16 мин.

В 1991 году в России 30 октября было официально объявлено днем памяти жертв политических репрессий в СССР. Я постарался ответить на девять наиболее распространенных вопросов о политических репрессиях.

1. Что такое политические репрессии?

В истории разных стран случались периоды, когда государственная власть по каким-то соображениям — прагматическим или идеологическим — начинала воспринимать часть своего населения либо как прямых врагов, либо как лишних, «ненужных» людей. Принцип отбора мог быть разным — по этническому происхождению, по религиозным взглядам, по материальному состоянию, по политическим воззрениям, по уровню образования — но итог был один: эти «ненужные» люди либо уничтожались физически без суда и следствия, либо подвергались уголовным преследованиям, либо становились жертвами административных ограничений (высылались из страны, отправлялись в ссылку внутри страны, лишались гражданских прав, и так далее). То есть люди страдали не за какую-то свою личную вину, а просто потому, что им не повезло, просто потому что оказались в некое время в неком месте.

Политические репрессии были не только в России, а в России — не только при советской власти. Однако, вспоминая жертв политических репрессий, мы в первую очередь думаем о тех, кто пострадал в 1917–1953 годах, потому что среди общего числа российских репрессированных они составляют большинство.

2. Почему, говоря о политических репрессиях, ограничиваются периодом 1917–1953 годов? После 1953 года репрессий не было?

Этот период, 1917–1953 годы, выделяют потому, что на него пришлось подавляющее большинство репрессий. После 1953 года репрессии тоже происходили, но в гораздо меньших масштабах, а главное, они в основном касались людей, которые в той или иной степени выступали против советской политической системы. Речь о диссидентах, получивших тюремные сроки или пострадавших от карательной психиатрии. Они знали, на что идут, они были не случайными жертвами — что, конечно же, никак не оправдывает того, что власть с ними делала.

3. Жертвы советских политических репрессий — кто они?

Это были очень разные люди, разные по социальному происхождению, убеждениям, мировоззрению.

Часть из них — так называемые «бывшие», то есть дворяне, армейские или полицейские офицеры, университетские профессора, судьи, купцы и промышленники, духовенство. То есть те, кого пришедшие в 1917 году к власти коммунисты считали заинтересованными в реставрации прежнего порядка и потому подозревали их в подрывной деятельности.

Также огромную долю среди жертв политических репрессий составляли «раскулаченные» крестьяне, в большинстве своем крепкие хозяева, не пожелавшие идти в колхозы (некоторых, впрочем, не спасало и вступление в колхоз).

Многие жертвы репрессий проходили по разряду «вредителей». Так называли специалистов на производстве — инженеров, техников, рабочих, которым приписывался умысел нанести стране материально-технический или экономический ущерб. Иногда такое происходило после каких-то реальных производственных сбоев, аварий (в которых требовалось найти виновных), а порой речь шла лишь о гипотетических неприятностях, которые, по мнению обвинителей, могли бы случиться, не будь враги вовремя разоблачены.

В конце 30-х годов репрессированы были многие военные, начиная с высшего командного состава и кончая младшими офицерами. В них подозревали потенциальных участников заговоров против Сталина.

Отдельно стоит вспомнить о работниках ГПУ-НКВД-НКГБ, часть которых тоже была репрессирована в 30-е годы в ходе «борьбы с перегибами». «Перегибы на местах» — понятие, которое ввел в оборот Сталин, подразумевая излишний энтузиазм сотрудников карательных органов. Понятно, что эти «перегибы» закономерно вытекали из общей государственной политики, и потому в устах Сталина слова о перегибах звучат весьма цинично. Кстати, практически вся верхушка НКВД, проводившая репрессии в 1937–1938 годах, была вскоре репрессирована и расстреляна.

Естественно, очень много было репрессированных за веру (и не только православных). Это и духовенство, и монашество, и активные миряне на приходах, и просто люди, не скрывающие своей веры. Хотя формально советская власть не запрещала религию и советская конституция 1936 года гарантировала гражданам свободу совести, по факту открытое исповедание веры могло окончиться для человека печально.

Репрессиям подвергались не только отдельные люди и отдельные сословия, но и отдельные народы — крымские татары, калмыки, чеченцы и ингуши, немцы. Происходило это во время Великой Отечественной войны. Причин было две. Во-первых, в них видели потенциальных предателей, которые могут перейти на сторону немцев при отступлении наших войск. Во-вторых, когда немецкие войска оккупировали Крым, Кавказ и ряд других территорий, с ними действительно сотрудничала часть проживавших там народов. Естественно, далеко не все представители этих народов сотрудничали с немцами, не говоря уже о тех из них, кто сражался в рядах Красной армии — однако впоследствии все они, включая женщин, детей и стариков, были объявлены предателями и отправлены в ссылку (где в силу бесчеловечных условий многие погибли либо в пути, либо на месте).

А еще среди репрессированных было множество обывателей, имевших вроде бы вполне безопасное социальное происхождение, но арестованных либо из-за доноса, либо просто в силу разнарядки (на выявление «врагов народа» тоже были спускаемые сверху планы). Если арестовывали какого-то крупного партийного функционера, то довольно часто брали и его подчиненных, вплоть до самых низовых должностей вроде личного шофера или домработницы.

4. Кого нельзя считать жертвой политических репрессий?

Не все те, кто пострадал в 1917–1953 годах (и позже, вплоть до конца советской власти), могут быть названы жертвами политических репрессий.

Помимо «политических», в тюрьмах и лагерях люди сидели и по обычным уголовным статьям (воровство, мошенничество, грабеж, убийство и так далее).

Также нельзя считать жертвами политических репрессий тех, кто совершил явную государственную измену — к примеру, «власовцев» и «полицаев», то есть тех, кто в годы Великой Отечественной войны пошел на службу к немецким оккупантам. Даже безотносительно моральной стороны дела это был их сознательный выбор, они вступили в борьбу с государством, и государство, соответственно, боролось с ними.

То же касается разного рода повстанческих движений — басмачей, бандеровцев, «лесных братьев», кавказских абреков и так далее. Можно обсуждать их правоту и неправоту, но жертвы политических репрессий — это лишь те, кто не вставал на тропу войны с СССР, кто просто жил обычной жизнью и пострадал независимо от своих действий.

5. Как юридически оформлялись репрессии?

Во-вторых, начиная с 1937 года, наряду с обычным судебным производством, начал действовать упрощенный порядок, когда никаких судебных прений вообще не было, присутствия обвиняемого не требовалось, а приговоры выносились так называемым Особым совещанием, иначе говоря, «тройкой», буквально за 10-15 минут.

В-третьих, часть пострадавших была репрессирована в административном порядке, вообще без следствия и суда — те же «раскулаченные», те же сосланные народы. То же нередко касалось членов семьи осужденных по 58-й статье. Была в ходу официальная аббревиатура ЧСИР (член семьи изменника родины). При этом личные обвинения конкретным людям не предъявлялись, а их ссылка мотивировалась политической целесообразностью.

Но кроме того, иногда репрессии вообще не имели никакого юридического оформления, по сути это были самосудные расправы — начиная от расстрела в 1917 году демонстрации в защиту Учредительного собрания и заканчивая событиями 1962 года в Новочеркасске, где была расстреляна рабочая демонстрация, протестовавшая против повышения цен на продовольствие.

6. Сколько людей было репрессировано?

Это сложный вопрос, на который у историков до сих пор нет точного ответа. Цифры называют самые разные — от 1 до 60 миллионов. Проблем здесь две — во-первых, недоступность многих архивов, а во-вторых, расхождение в методах расчета. Ведь даже основываясь на открытых архивных данных, можно делать разные выводы. Архивные данные — это не только папки с уголовными делами на конкретных людей, но и, например, ведомственная отчетность о поставках продовольствия для лагерей и тюрем, статистика рождений и смертей, записи в кладбищенских конторах о захоронениях, и так далее, и тому подобное. Специалисты-историки стараются учесть как можно больше разных источников, но данные подчас расходятся друг с другом. Причины разные — и ошибки учета, и намеренные подтасовки, и утрата многих важных документов.

Кроме того, хотя любой историк и должен быть беспристрастен, как это положено ученому, но в реальности у каждого исследователя есть свои мировоззренческие и политические предпочтения, и поэтому какие-то данные историк может посчитать более достоверными, а какие-то менее. Полная объективность — это идеал, к которому следует стремиться, но который пока никем из историков не достигнут. Поэтому, сталкиваясь с любыми конкретными оценками, следует быть осторожным. А вдруг автор вольно или невольно завышает или занижает цифры?

Но чтобы понять масштабы репрессий, достаточно привести такой пример расхождения цифр. По оценкам церковных историков, в 1937-38 годах было арестовано более 130 тысяч священнослужителей. По оценкам же историков, приверженных коммунистической идеологии, в 1937-38 годах количество арестованных священнослужителей гораздо меньше — всего примерно 47 тысяч. Не будем спорить о том, кто более прав. Давайте сделаем мысленный эксперимент: представим, что сейчас, в наше время, в течение года в России арестовываются 47 тысяч железнодорожников. Что будет с нашей транспортной системой? А если арестовать за год 47 тысяч врачей — сохранится ли вообще отечественная медицина? А если арестовать 47 тысяч священников? Впрочем, у нас их сейчас столько даже и не наберется. В общем, даже если ориентироваться на минимальные оценки, легко увидеть, что репрессии стали общественной катастрофой.

А для их нравственной оценки совершенно неважны конкретные цифры пострадавших. Будь это миллион или сто миллионов или сто тысяч — это все равно трагедия, это все равно преступление.

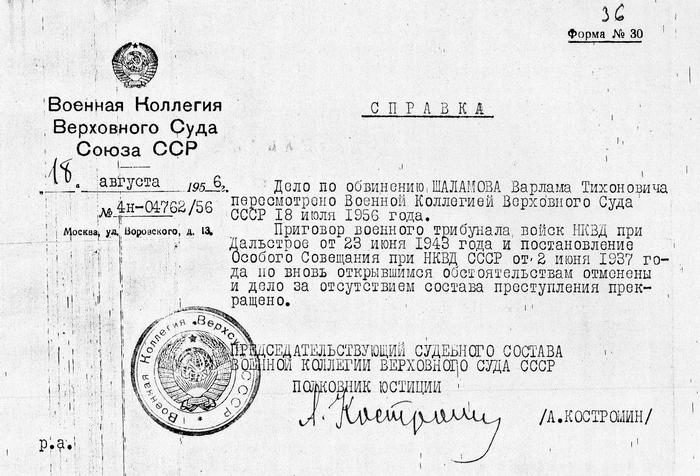

7. Что такое реабилитация?

Подавляющее большинство жертв политических репрессий было впоследствии реабилитировано.

Реабилитация — это официальное признание государства, что данный человек был осужден несправедливо, что он невиновен в предъявленных ему обвинениях и поэтому не считается судимым и избавляется от тех ограничений, которым могут подвергаться вышедшие из заключения люди (например, право избираться депутатом, право работать в правоохранительных органах и тому подобное).

Многие считают, что реабилитация жертв политических репрессий началась только в 1956 году, после того, как первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев на XX съезде партии разоблачил культ личности Сталина. На самом деле это не так — первая волна реабилитации прошла в 1939 году, после того, как руководство страны осудило разгул репрессий 1937-38 годов (которые и были названы «перегибами на местах»). Это, кстати, важный момент, потому что тем самым было признано вообще наличие политических репрессий в стране. Признано даже теми, кто эти репрессии и запустил. Поэтому утверждение современных сталинистов, что репрессии это миф, выглядит просто смешным. Как же миф, если даже ваш кумир Сталин и то их признал?

Впрочем, в 1939-41 годах реабилитировано было немного людей. А массовая реабилитация началась с 1953 года после смерти Сталина, ее пик пришелся на 1955–1962 годы. Затем, до второй половины 1980-х годов, реабилитаций было мало, но после объявленной в 1985 году перестройки их количество резко выросло. Отдельные акты реабилитации произошли уже в постсоветскую эпоху, в 1990-е годы (поскольку РФ юридически является правопреемником СССР, то и обладает правом реабилитировать тех, кто был несправедливо осужден до 1991 года).

А вот царская семья, расстрелянная в Екатеринбурге в 1918 году, была официально реабилитирована только в 2008 году. До того Генпрокуратура сопротивлялась реабилитации на том основании, что убийство царской семьи не имело никакого юридического оформления и стало произволом местных властей. Но Верховный Суд РФ в 2008 году счел, что хоть никакого судебного решения и не было, расстреляли царскую семью по решению местной власти, обладающей административными полномочиями и потому являющейся часть государственной машины — а репрессии и есть мера принуждения со стороны государства.

Кстати сказать, есть люди, которые несомненно стали жертвами политических репрессий, которые не совершали того, в чем их формально обвинили — но решения о реабилитации которых нет и, видимо, никогда не будет. Речь о тех, кто до того, как попасть под каток репрессий, сами были водителями этого катка. Например, «железный нарком» Николай Ежов. Ну вот какая из него невинная жертва? Или тот же Лаврентий Берия. Разумеется, его расстрел был неправосуден, разумеется, он не был никаким английским и французским шпионом, как ему впопыхах приписали — но его реабилитация стала бы демонстративным оправданием политического террора.

Не всегда реабилитация жертв политических репрессий происходила «автоматически», иногда этим людям или их родственникам приходилось проявлять настойчивость, годами писать письма в государственные органы.

8. Что сейчас говорят о политических репрессиях?

В современной России нет единого мнения по этой теме. Более того, в отношении к ней проявляется поляризация общества. Память о репрессиях разные политические и идеологические силы используют в своих политических интересах, но и обычные люди, не политики, очень по-разному могут ее воспринимать.

Одни люди убеждены, что политические репрессии — это позорная страница отечественной истории, что это чудовищное преступление против человечности, и поэтому надо всегда помнить о репрессированных. Иногда эта позиция примитивизируется, все жертвы репрессий объявляются в равной мере безгрешными праведниками, а вина перед ними возлагается не только на советскую власть, но и на современную российскую как правопреемницу советской. Любые попытки разобраться, сколько же реально было репрессированных, априори объявляются оправданием сталинизма и осуждаются с моральных позиций.

Другие подвергают сомнению сам факт репрессий, утверждают, что все эти «так называемые жертвы» действительно виноваты в приписываемых им преступлениях, действительно вредили, взрывали, замышляли теракты и так далее. Это крайне наивная позиция опровергается хотя бы уже тем, что факт наличия репрессий признавался даже при Сталине — тогда это называлось «перегибами» и в конце 30-х годов за эти «перегибы» было осуждено практически все руководство НКВД. Столь же очевидна и моральная ущербность таких взглядов: людям так хочется выдать желаемое за действительное, что они готовы, не имея на руках никаких доказательств, оклеветать миллионы пострадавших.

Третьи признают, что репрессии были, согласны с тем, что пострадавшие от них были невиновны, но воспринимают все это совершенно спокойно: мол, иначе было нельзя. Репрессии, как им кажется, были необходимы для проведения индустриализации страны, для создания боеспособной армии. Без репрессий не удалось бы победить в Великой Отечественной войне. Такая прагматичная позиция, безотносительно к тому, насколько она соответствует историческим фактам, тоже ущербна в нравственном отношении: государство объявляется высшей ценностью, по сравнению с которой жизнь каждого отдельного человека ничего не стоит, и любого можно и нужно уничтожить ради высших государственных интересов. Тут можно, кстати, провести параллель с древними язычниками, которые приносили своим богам человеческие жертвы, будучи стопроцентно уверены, что это послужит благу племени, народа, города. Нам сейчас это представляется изуверством, но ведь мотивация была точно такой же, как и у современных прагматиков.

Можно, конечно, понять, откуда берется такая мотивация. СССР позиционировал себя как общество социальной справедливости — и действительно, во многих отношениях, особенно в позднесоветский период, социальная справедливость была. Наше общество в социальном плане куда менее справедливо — плюс к тому же сейчас любая несправедливость мгновенно становится известна всем. Поэтому в поисках справедливости люди обращают свой взгляд в прошлое — естественно, идеализируя ту эпоху. А значит, психологически стремятся оправдать и то темное, что тогда было, в том числе и репрессии. Признание и осуждение репрессий (тем более, декларируемое сверху) идет у таких людей в связке с одобрением нынешних несправедливостей. Можно всячески показывать наивность такой позиции, но, пока не восстановится социальная справедливость, эта позиция будет вновь и вновь воспроизводиться.

9. Как же все-таки христианам следует воспринимать политические репрессии?

Среди православных христиан, к сожалению, тоже нет единства по этому вопросу. Есть верующие (в том числе и воцерковленные, иногда даже и в священном сане), которые либо считают всех репрессированных виновными и недостойными жалости, либо оправдывают их страдания пользой государства. Более того, иногда — слава Богу, не особо часто! — можно услышать и такое мнение, что репрессии были благом и для самих репрессированных. Ведь то, что с ними случилось, произошло по Божьему Промыслу, а Бог с человеком плохого не сотворит. Значит, — говорят такие христиане, — этим людям надлежало пострадать, чтобы очиститься от тяжелых грехов, духовно переродиться. И действительно, примеров такого духовного возрождения немало. Как писал прошедший лагеря поэт Александр Солодовников, «Решетка ржавая, спасибо! // Спасибо, лезвие штыка! // Такую волю дать могли бы // Мне только долгие века».

На самом деле это опасная духовная подмена. Да, страдания подчас могут спасти человеческую душу, но из этого вовсе не следует, что сами по себе страдания — это хорошо. И уж тем более из этого не следует, что палачи праведны. Как мы знаем из Евангелия, царь Ирод, желая найти и уничтожить младенца Иисуса, велел превентивно перебить всех младенцев в Вифлееме и окрестностях. Эти младенцы причислены Церковью к лику святых, но вот их убийца Ирод — вовсе нет. Грех остается грехом, зло остается злом, преступник остается преступником даже в том случае, если отдаленные последствия его преступления будут прекрасными. Кроме того, одно дело на личном опыте рассуждать о пользе страданий, и совсем иное — говорить это о других людях. Один лишь Бог знает, к добру или к худу обернется для конкретного человека то или иное испытание, а мы об этом судить не вправе. Но вот что мы можем и что должны делать — если считаем себя христианами! — это соблюдать Божие заповеди. Где нет ни слова о том, что ради государственного блага можно убивать невиновных людей.

Какие же выводы?

Первое и очевидное — мы должны понимать, что репрессии — это зло, зло и социальное, и личное зло тех, кто их устраивал. Никакого оправдания этому злу — ни прагматического, ни богословского — нет.

Второе — это правильное отношение к жертвам репрессий. Не следует их всех скопом считать идеальными. Это были очень разные люди, и в социальном, и в культурном, и в нравственном смысле. Но воспринимать их трагедию нужно безотносительно их индивидуальных особенностей и обстоятельств. Все они не были виноваты перед властью, подвергшей их страданиям. Мы не знаем, кто из них праведник, кто грешник, кто сейчас в раю, кто в аду. Но мы должны их жалеть и молиться за них. А вот чего точно не надо делать — это не надо спекулировать на их памяти, отстаивая наши собственные политические взгляды в полемике. Репрессированные не должны стать для нас средством.

Третье — надо четко понимать, почему эти репрессии стали в нашей стране возможными. Причина их не только в личных грехах тех, кто был в те годы у руля. Главная причина — это радикальное мировоззрение, в данном случае, основанное на безбожии и на отрицании всей предшествующей традиции — духовной, культурной, семейной и так далее. Большевики хотели выстроить рай на земле, при этом позволяли себе любые средства. Нравственно лишь то, что служит делу пролетариата, утверждали они. Неудивительно, что они оказались внутренне готовы убивать миллионами. Важно при этом знать, что репрессии бывали в разных странах, в том числе и в нашей.

Глядя на разные ужасы прошлого, мы часто произносим фразу «этого не должно повториться». Но это может повториться, если отбросить моральные и духовные барьеры, если исходить исключительно из прагматики и идеологии. И неважно, какого цвета будет эта идеология — красного, зеленого, черного, коричневого. Все равно кончится большой кровью.

Читайте также:

Истории о людях, пострадавших от репрессий в нашей рубрике Новомученики и материал Могила для 20 тысяч человек: как помнить о каждом?