за что сажали в ссср

За что в СССР попадали в тюрьму: Самогоноварение, однополая любовь и другие правонарушения из советского Уголовного кодекса

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

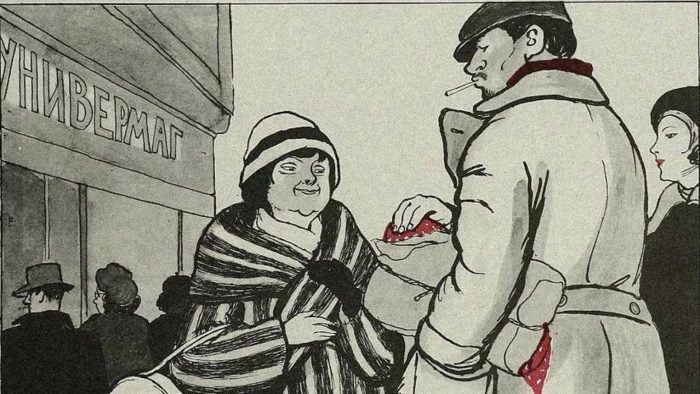

Спекуляция, вызванная вечным дефицитом

В СССР существовал дефицит. Не хватало красивой импортной одежды, интересных книг, качественной посуды, виниловых пластинок, бытовой техники и даже некоторых продуктов питания. Людям приходилось покупать товары с рук или заводить полезные знакомства в торговых сетях. Конечно, платить приходилось больше, чем в магазине. Спекуляция процветала. Чаще всего это были люди, у которых существовала возможность купить дефицитный товар и реализовать его с некоторым «наваром». Сегодня это считается обычной рыночной схемой, а в советские времена называлось спекуляцией и строго каралось. За такое деяние хваткий торговец мог получить до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, что было указано в статье 154 УК РСФСР. Тем не менее, советские граждане всё равно искали спекулянтов и добровольно покупали у них всё, что было нужно.

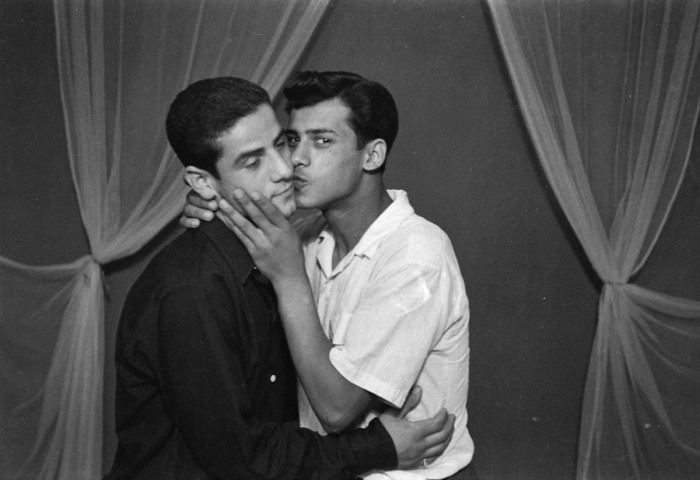

Мужеложство, которое можно было приписать кому угодно

В начале тридцатых годов нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода сделал доклад Сталину, где приравнял нетрадиционную сексуальную ориентацию к контрреволюции. Он утверждал, что существующие нелегальные клубы для мужеложцев – настоящая клоака, центры, где советскую молодежь сбивали с истинного пути, внушали антисоветские идеи. Во всем этих грехах были обвинены представители сексуальных меньшинств, которые получили «почетное» звание одних из самых опасных врагов советского строя. Вскоре в Советском уголовном кодексе появилась статья за мужеложство. Самое ужасное было в том, что и применить её можно было к любому неугодному власти человеку, поскольку тема тонкая, доказать практически ничего невозможно, как и опровергнуть. Совершивших это странное преступление мог ждать тюремный срок до пяти лет, как было прописано в статье 121 УК РСФСР.

Тунеядство, от которого Цой сбежал в котельную

Сегодня, когда в стране достаточно высок уровень безработицы и устроиться на хорошее место очень сложно, кажется странным, что в Советском Союзе существовала статья о тунеядстве. Нередко к этой категории относили активных и талантливых людей, которые желали работать на самих себя, а не на государство. Им грозил срок до четырех лет лишения свободы по статье 209 УК РСФСР.

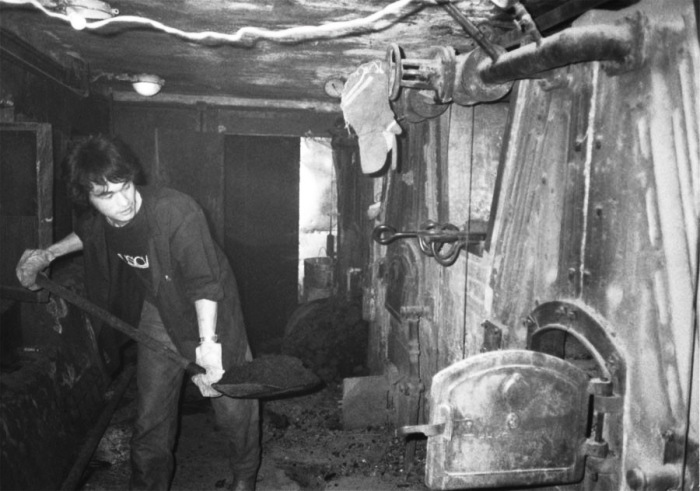

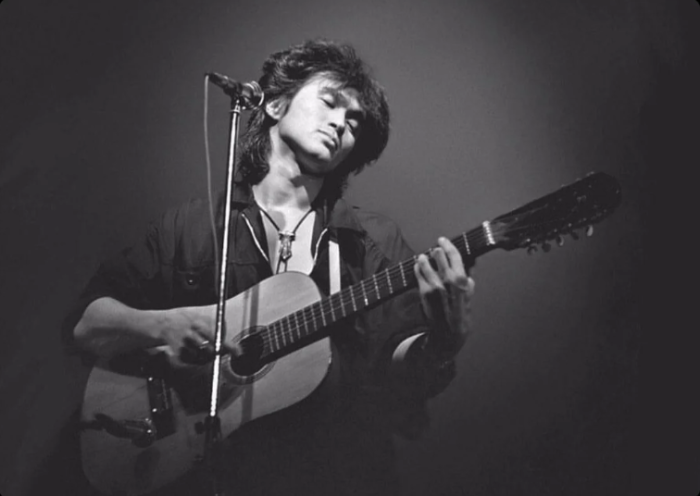

Конечно, в тюрьму сажали не сразу, первый раз тунеядца штрафовали, потом он мог попасть на исправительные работы, а вот если он становился «злостным уклонистом от общественно-полезного труда», то маячила тюрьма. Среди так называемых тунеядцев, которых сегодня знает вся страна, можно назвать Иосифа Бродского и Виктора Цоя. Последний стал работать кочегаром в котельной не потому, что обожал кидать уголь, а для того, чтобы заниматься тем делом, которое считал главным в своей жизни. Теперь песни группы «Кино» известны всем, и никого не удивляет, что их автор официально числился кочегаром.

Самогоноварение: домашний алкоголь для себя и на продажу

В России особое отношение к алкогольным напиткам. Уже много веков их употребляют и, скорее всего, будут употреблять всегда. К счастью, в современном мире развивается культура пития, но всё равно пьянство – настоящий бич общества. В Советском Союзе горячительные напитки в разные периоды купить было не так уж и просто. Такого разнообразия, как сегодня, не было, порой за алкоголем выстраивалась очередь, а когда началась борьба за трезвость под руководством Горбачева, алкоголь стал настоящим дефицитом. Люди спасались тем, что варили самогон. Причём гнали его из самых разных основ.

Некоторые делали это для себя, просто чтобы пить дома, а некоторые торговали домашним алкоголем, который часто имел плохое качество. Если представители государственных органов находили в квартире самогонный аппарат, то можно было попасть на полгода строительных работ или на крупный штраф. В том случае если самодельный алкоголь нелегально продавали, то предпринимателю грозило лишение свободы до трех лет по статье 158 УК РСФСР.

Нищих у нас нет

По утверждениям советских средства массовой информации, в СССР не существовало нищих людей. Некоторые наивно полагали, что нищий, который просит милостыню на улице, просто не хочет устраиваться на работу. Самое смешное, что сегодня очень часто так и есть – для многих попрошаек это и есть самая настоящая работа, которая, кстати, приносит неплохой доход. В советское время, когда, согласно советской идеологии, трудящиеся жили прекрасно, вкусно ели и имели хорошее жильё, это могло быть вовсе не так. Особенно после Великой Отечественной войны, когда страна была разрушена, миллионы людей потеряли жилье, близких людей, остались инвалидами без средств к существованию.

Нищие, которые просили подаяние, могли получить тюремный срок до двух лет лишения свободы (если после нескольких предупреждений они продолжали этим заниматься). Бывали случаи, когда нищие направлялись на исправительные работы, длящиеся от полугода до года. Как и к тунеядцам применялась 209 статья УК РСФСР.

К сожалению, некоторые герои, которых чествовала советская власть, не всегда выдерживали почестей. Иногда они банально скатывались, становясь уголовниками. Как Петр Клыпа, самый юный защитник Брестской крепости.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Самые абсурдные законы СССР, из-за которых можно было стать уголовником

СТАТЬЯ: 209 УК РСФСР

Нищих и обездоленных в СССР категорически не должно было быть. Наличие на улицах городов маргиналов противоречило самой сути советской идеологии, согласно которой все люди, без остатка отдающие себя труду, гарантированно будут иметь кусок хлеба и крышу над головой. В обществе царила полная уверенность в том, что все нищие, которые стоят с протянутой рукой, просто не желают трудиться и приносить пользу обществу.

КТО ПОДПАДАЛ: В реальности, разумеется, всё было иначе. Великая Отечественная война, которая принесла в нашу страну горе и разруху, оставила миллионы людей без жилья, родных и вообще каких-либо средств к существованию. Лишившиеся на войне здоровья люди не могли полноценно работать.

ЧЕМ КАРАЛОСЬ: Тем, кто просил на улице милостыню, грозило до двух лет лишения свободы (после нескольких предупреждений). Иногда нищих отправляли на исправительные работы на срок от шести месяцев до года.

СТАТЬЯ: 158 УК РСФСР

КТО ПОДПАДАЛ: Самогон варили в Советском Союзе во многих домах — в разные годы алкоголь было непросто купить в магазинах, поэтому даже в небольших квартирах в высотках люди умудрялись гнать зелье из всего, что попадалось под руку. Кто-то занимался этим, чтобы обеспечить себя крепким напитком, ну а кто-то был самым настоящим бутлегером и продавал пьянящую жидкость (часто сомнительного качества) другим людям.

ЧЕМ КАРАЛОСЬ: За найденный в доме или квартире самогонный аппарат можно было получить наказание в виде полугода исправительных работ (в этом случае самогонщиков могли просто оштрафовать на довольно крупную сумму). С продажей алкоголя всё было серьёзнее. Тех, кто занимался реализацией спиртного, произведённого кустарным способом, вполне могли посадить на три года.

СТАТЬЯ: 69 УК РСФСР

КТО ПОДПАДАЛ: Вредителями в русском языке обычно называют насекомых, которые представляют большую угрозу для сельского хозяйства. В СССР так ещё называли людей, которые сознательно (но чаще всего, конечно, без злого умысла) наносили вред всему, что составляло основу советского государства. Тот, кто ненароком сболтнул чего-нибудь личного, дал оценку происходящему или случайно сломал что-нибудь на работе, сразу попадал под эту статью.

ЧЕМ КАРАЛОСЬ: «Вредитель» мог получить нереальный срок — до 15-ти лет заключения.

СТАТЬЯ: 209 УК РФ

КТО ПОДПАДАЛ: Среди известных советских тунеядцев значатся поэт Иосиф Бродский, актёр Николай Годовиков и музыкант Виктор Цой, который устроился кочегаром в котельную только для того, чтобы продолжать беспрепятственно заниматься своим любимым делом.

ЧЕМ КАРАЛОСЬ: «Профессиональных лентяев», а на самом деле просто предприимчивых, талантливых и умных людей, которые пытались организовать собственное дело и не желали работать на государство, могли упрятать за решётку на срок до четырёх лет. Поначалу тунеядцев штрафовали, потом штрафовали или отправляли на исправительные работы. Тюрьма грозила только злостным уклонистам от «общественно-полезного труда».

СТАТЬЯ: 154 УК РСФСР

Импортная одежда, виниловые пластинки, книги, посуда и даже продукты питания — всего этого не хватало тогда нашим соотечественников. За дефицитные товары любой был готов выложить чуть больше их рыночной цены. Такой расклад устраивал всех, но только не власть.

КТО ПОДПАДАЛ: Спекулянт в Советском Союзе был одним из самых главных «врагов общества», но, по сути, все ругали и ненавидели обычных торговцев, которые где-то покупали товар и чаще всего самостоятельно (рискуя собственной свободой) его реализовывали, немного накручивая цену. Классическая рыночная схема. Большинство людей занимались этим исключительно чтобы хоть как-то свести концы с концами. Покупателей тоже всегда хватало. Во времена тотального дефицита спекулянты предлагали людям вещи, которые в магазинах было просто не достать.

ЧЕМ КАРАЛОСЬ: Максимальное наказание, которое грозило спекулянту — семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СТАТЬЯ: 121 УК РСФСР

КТО ПОДПАДАЛ: При помощи этой статьи можно было избавиться практически от любого неугодного человека. Несколько десятков власть имущих были отправлены за решётку именно по обвинению в мужеложстве.

ЧЕМ КАРАЛОСЬ: Виновных в данном «преступлении» сажали в тюрьму на срок до пяти лет.

За что в Советском Союзе сажали в тюрьму: пять абсурдных поводов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

За то, что в других странах (в Америке и Европе) считалось нормальным, советский человек мог угодить в тюрьму на приличный срок. После того, как Советский Союз распался, произошла и отмена этих статей. Сегодня все они воспринимаются, как абсолютный бред. Пять простых и совершенно невинных вещей для нашего времени могли стать причиной отсидки в течение нескольких лет в СССР.

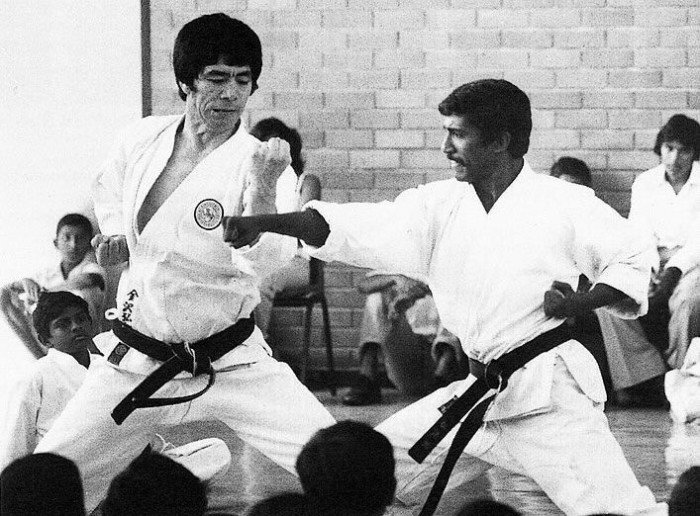

1. Обучение карате

В 1981 году молодежь страны поголовно увлеклась карате. Именно тогда и появилась статья УК РСФСР. За обучение этому боевому японскому искусству предусматривалось лишение свободы сроком до пяти лет. Осужден по ней был один единственный человек – Валерий Гусев, известный тренер, обучающий подпольно в лесопарках своих учеников за отдельную плату. Судебный процесс был показательным выступлением.

Предполагается, что власти испугались предполагаемых последствий. Воспитанники таких спортивных секций, где культивируется преданность и почитание учителям, могут стать неконтролируемыми. А это организация банд на улицах, протесты и мятеж. Секции платного типа не приветствовались и по другой причине – учителя (тренера) получали источник нетрудового дохода. Есть информация и о том, что в Польше в 1981 году участниками забастовок «Солидарности» стали именно каратисты.

Действовал этот запрет недолго. Он был снят в 1989 г., в самом начале Перестройки.

2. Тунеядство

Каждый советский гражданин обязан был жить и работать на благо и развитие государства. Лодырей и лентяев, которые уклонялись от полезного общественного труда или жили на незаконные доходы, жестко наказывали по статье 209 УК РСФСР (лишение свободы).

В эту категорию входили не только алкоголики, но и приличные люди творческих профессий – музыканты, поэты, художники. Сюда же попадали и строители, работающие по шабашкам, садоводы и огородники, таксисты, работающие в частном порядке. При Андропове в магазинах и других общественных местах проводились настоящие облавы в рабочие часы с целью выявления таких бездельников.

Это интересно! Виктор Цой – кумир 80-х, популярный исполнитель, официально был трудоустроен в котельной. Так он мог обезопасить себя и то, чем он занимался.

Использовалась эта статья и применительно к тем, кто не был угоден с политической точки зрения. Именно по ней привлекался Иосиф Бродский (поэт). Только в 1991 году она была отменена.

3. Спекуляция

В СССР нетрудовым доходом считался главный принцип предпринимательской деятельности, рыночных отношений, который заключался в «купил дешево – продал дорого». Следовательно, его расценивали, как один из видов преступлений.

Мы помним, что в Советском Союзе тотальный дефицит был распространен на все группы товаров, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой, посудой, книгами, парфюмерией. Даже виниловые пластинки были в дефиците. Поэтому товары импортного производства были в цене и пользовались большим спросом. В связи с этим ряд граждан шли на риск. Пользуясь посредничеством дипломатов, командировочных, моряков, они понемногу приторговывали дефицитными товарами. Тем более, что население не прочь было платить вдвое больше. Главное, выделиться из общей массы. В наших универмагах подобные вещи достать было невозможно.

Несмотря на завуалированные встречи и конспирацию, фарцовщиков иногда отслеживали, задерживали и судили по статье 154 УК РСФСР. Мерой наказания было лишение свободы сроком до семи лет.

В особую зону риска попадали те, кто занимался валютными операциями. Даже те люди, у которых на руках оказывалась эта самая валюта, могли быть осуждены по ст. 88. За этот вид спекуляции можно было получить, как в случае с делом Рокотова, высшую меру. Таким способом СССР боролся с проститутками в Интуристах, скупщиками товаров у иностранцев, стилягами.

Отмена наказания за спекуляцию произошла в 1991 г., а легализация валютных операций еще спустя три года – в 1994-м.

4. Однополая любовь

Начиная с 1930-х годов, в Уголовном кодексе СССР действовала статья 121. Согласно ей, сторонники однополых отношений наказывались лишением свободы на срок до пяти лет. Осуждались по ней исключительно мужчины. Женщины нетрадиционной ориентации направлялись в психиатрические больницы на принудительное лечение.

По этой статье в 70-х годах ежегодно судили свыше 1000 человек. В большинстве своем это были знаменитые представители творческих профессий – пианисты, певцы, режиссеры. Чтобы избежать преследования на родине, многие спасались бегством на Запад.

Бывали случаи, когда по статье судили диссидентов, не согласных с политическими убеждениями и догмами. Одним из наиболее знаменитых можно назвать Сергея Параджанова. Более того, в КГБ велись списки представителей нетрадиционной ориентации. Информация использовалась для шантажа людей. В милиции тоже поддерживались, правда негласно, бандитские нападения на «голубых».

Тем не менее, в большей части социалистических стран, например, в Чехословакии и Польше, подобные отношения не входили в разряд преступных. Только в 1993 году эта статья Уголовного кодекса РФ была отменена.

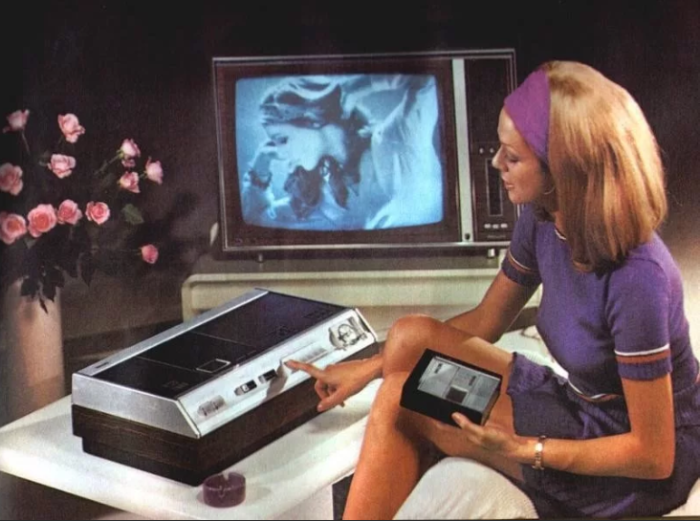

5. Просмотр фильмов для взрослых

В Советском Союзе в самом начале восьмидесятых появились видеомагнитофоны, а также продукты зарубежной киноиндустрии на видеокассетах. Но смотреть разрешалось далеко не все фильмы. За нарушение обычный человек мог попасть за решетку на три года (ст. 228 УК РСФСР). Эксперты СССР признали картины «Горячая жевательная резинка», «Греческая смоковница», «Ночной портье» похабными и запретили их просмотр. Считалось, что они разлагают молодежь.

Многие помнят ночные рейды, устраиваемые по ночам сотрудниками милиции в тандеме с дружинниками. Группы со списком запрещенных видеопродуктов выявляли в каком доме и квартире мерцает голубой огонек ночью, отключали электроэнергию в подъезде на щите и вламывались в помещение. Цель – изъять кассету, застрявшую в видеомагнитофоне. Это была прямая улика.

Тысячи учителей, гинекологов, инженеров, ветеранов ВОВ понесли наказание за такие просмотры к середине восьмидесятых годов. В 1988-ом статью применять перестали. Но самое интересное, что тогда, как «Крестный отец» стал демонстрироваться в кинотеатрах, были и те, кто продолжал сидеть за решеткой за просмотр этого фильма.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

За что сажали в ссср

Печально знаменитая 58-я статья

Безусловно, одной из важнейших составляющих Черного мифа репрессий в СССР является пресловутая 58-я статья УК РСФСР, по которой были осуждены подавляющее большинство «политических» (в том числе и «открыватель» темы А.Солженицын). Что же скрывается под наименованием «58-я статья»? Само собой, приводить ее не торопится никто – если в период развала СССР и оголтелой антигосударственности он и сработал бы как пропагандистский, то сейчас, в период укрепления государственности (пусть во многом и мнимой, но поддерживаемой большинством населения) текст «58-й» может вызвать лишь недоуменное «Ну и что»? Тем более, что большинство пунктов этого «ужасного» документа имеют аналоги в современном уголовном кодексе.

В силу этого интересно привести 58-ю целиком, в редакции на 1 июля 1938 г., из заведомо демократического источника (чтобы не возникало сомнений в подтасовках «современных коммунистов») и проанализировать ее текст.

http://kc.koenig.ru/aktkbg/KALININ/akkab_05e.htm

Итого, очевидно, пресловутая 58-я статья включает в себя преступления против существовавшего государственного строя – «Контрреволюционные преступления». Любое государство имеет право защищать само себя и меры, предпринимаемые советским государством и по сей день смотрятся вполне адекватными (возможно, излишне жесткими с современной точки зрения, возможно, содержащими странные на нынешний взгляд пункты, но распространять современную точку зрения на события более, чем полувековой давности как минимум глупо).

Совершенно очевидно, что положения 58-й статьи в целом не затрагивают простую бытовую жизнь человека, являясь перечнем особо тяжких преступлений. Единственное исключение – «ответственность родственников» 58-1в.

Таким образом утверждать, что ВСЕ ПОГОЛОВНО осужденные по 58-й статье были несправедливо репрессированы, являлись политическими заключенными – как минимум абсурдно. Также, как и делать из самой 58-й статьи синоним несправедливых, бесчеловечных репрессий.

P/S. Коммент блоггера

«Гениев не бывает» За что расстреливали и сажали ученых в СССР

В Международном обществе «Мемориал» прошел семинар исследовательского и просветительского проекта «Москва. Места памяти», в рамках которого кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИИЕТ РАН имени Вавилова, редактор-составитель интернет-сайта «Социальная история отечественной науки» Константин Томилин рассказал о репрессиях против ученых в СССР. «Лента.ру» публикует выдержки из его выступления.

Формы репрессий

Современным историкам известно об арестах около 100 членов и членов-корреспондентов Академии наук в советское время. Из них 44 погибли: 23 расстреляны, 13 умерли в заключении, 8 — в ссылке. Некоторые пропали без вести в лагерях.

Ученых депортировали из страны. Здесь характерна история с так называемым «философским пароходом» — насильственной высылкой более 160 представителей интеллигенции в 1922 году. Некоторых ученых, наоборот, насильственно удерживали — например Петра Капицу в 1934 году. Их загоняли в «шарашки», лишали научных званий и возможности вести научную работу, исключали из Академии наук.

После увольнения по идеологическим причинам ученые не могли найти работу. В 1930 году последовала массовая ликвидация научных обществ. Проводились грязные пиар-кампании в газетах против людей науки, чинились препятствия к самоорганизации и международной коммуникации ученого сообщества.

Подверглись разгрому и отдельные науки (краеведение, генетика), против которых были проведены идеологические кампании, практиковались репрессии против отдельных научных работ.

Важно помнить, что СССР был идеологическим государством, целью которого являлось построение коммунизма. Во всех науках государство насаждало классовый подход, над обществом устанавливало тотальный контроль, а к людям относилось как к расходному материалу.

Власть об ученых

Большевики после прихода к власти рассматривали ученых как представителей старого буржуазного мира. В историю вошла фраза Ленина, которую он написал 3 сентября 1921 года в ответ на обращение Русского физико-химического общества в защиту профессора Тихвинского: «Т. Горбунов! Направьте запрос в ВЧК. Тихвинский не «случайно» арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга».

Заведующий отделом научных учреждений Совнаркома Воронов на встрече с секретарем Академии наук Ольденбургом в 1928 году угрожал: «Правительство десять лет ждало и дало много авансов, но на одиннадцатом году оно поступит с Академией наук по-своему. Академия наук не сумела понять и занять то положение, которое она должна занять в советском государстве».

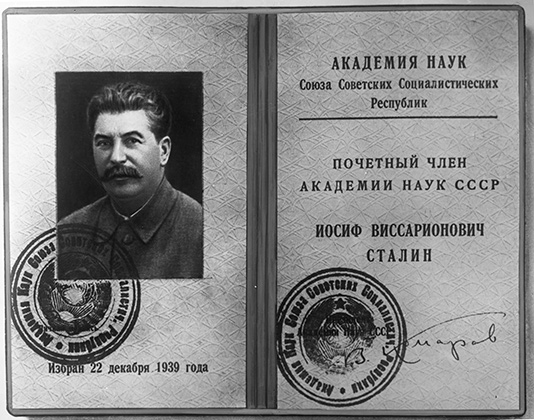

Удостоверение Генерального секретаря Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) Иосифа Сталина — почетного члена Академии наук СССР

А вот пример пиар-кампаний в прессе по поводу выборов в Академию наук: «На двенадцатом году пролетарской диктатуры пора уничтожить старый гнилой пережиток тайных баллотировок. В Советской Республике каждый честный гражданин должен голосовать открыто». Это цитата из постановления производственной конференции Балтийского завода, опубликованного в «Ленинградской правде» (1929 год). «Мы требуем, чтобы вся деятельность Академии наук проходила под контролем всей пролетарской общественности», — это уже из заявления рабочих завода «Красный треугольник».

У заведующего научным отделом Московского горкома партии Кольмана в 1931 году вышло две статьи: «Вредительство в науке» и «Вредительская математизация науки», в которой он ставил знак равенства между математизацией и вредительством: «Не менее характерной чертой, чем грубая подделка под «советский стиль», является исключительное обилие математических вычислений и формул, которыми так и пестрят вредительские работы».

Недавно было опубликовано высказывание Сталина, которое обнаружили в дневнике Вавилова (25 января 1946 года): «Гениев не бывает, их выдумали, влияет обстановка, условия».

Ученые о власти

А что же говорили сами ученые? Здесь мы видим диаметрально противоположное мнение о развитии науки. Математик Дмитрий Егоров писал: «Навязывание стандартного мировоззрения ученым является подлинным вредительством». Вернадский в письме своему сыну описывает обсуждение устава Академии наук: он в своем выступлении «указал на необходимость свободной научной работы и бережного отношения к дарованиям, охраны талантливых людей как величайшего блага страны — это была бомба». Письмо Вернадский писал за границей, поэтому о том, что происходило, рассуждал свободно.

Вавилов в своем дневнике отмечал: «Надо приучить выделять больших по-настоящему талантливых людей. Знаю, что их очень мало, но без них ничего не сделаешь». То есть мы видим два совершенно разных взгляда на развитие науки. Власти хотят, чтобы ученые были как солдаты, а сами ученые говорят, что для научной работы необходима свобода творчества, талантливые люди и понимание уникальности личности со стороны власти.

Академик Владимир Иванович Вернадский с женой Натальей Егоровной

Фото: «Огонек» / «Коммерсантъ»

Основные вехи репрессий

В 1929 году возникает первая авиационная «шарашка». В этом же году под большим нажимом партии в Академию наук происходит зачисление коммунистов. Но ситуация постоянно менялась, и через год те коммунисты, которых с боем проталкивали в академию, сами попали в опалу, их арестовали и расстреляли (Бухарин, Рязанов).

По «делу Академии наук» были арестованы четыре академика и девять членов-корреспондентов. Все историческое направление науки было разгромлено, все арестованные были сосланы. Пожилые ученые умирали в ссылке. Одновременно закрывались общесоюзные общества, разгромили краеведение, чудом выжило Московское математическое общество.

В 1934 году спонтанно возникает решение о переводе Академии наук из Ленинграда в Москву. Это стало неожиданностью даже для местной парторганизации. В документе были прописаны и сроки — три месяца, что было абсолютно невозможно. Это негативно отразилось на работе ученых, многие не хотели переезжать в Москву. Здесь удалось найти компромисс с властью: увеличено количество институтов, выделено дополнительное финансирование и восстановлены научные степени.

После убийства Кирова в 1935 году арестовывали и высылали интеллигенцию, в том числе и ученых. Еще через год в стране начались массовые репрессии против всех слоев общества.

При непосредственном участии Лаврентия Берии в конце 1938 года создается авиационная «шарашка» ЦКБ-29, в которую собрали авиаконструкторов, к этому времени еще не погибших. В 1941 году с началом войны происходят аресты ученых немецкого происхождения или немецкоязычных, особенно в Ленинграде. Некоторые из них погибли, например доктор физико-математических наук, профессор ЛГУ Владимир Игнатовский.

1946-1953 годы ознаменовали идеологические кампании против низкопоклонства, «суды чести» против космополитизма, повторные репрессии и организация «шарашки» для немецких ученых. В 1948 году на сессии ВАСХНИЛ происходит разгром генетики, возникает опасность для других научных направлений. Это произошло, когда Лысенко отправил свой доклад Сталину, и тот поддержал его. Происходящее было представлено как победа мичуринской натуралистической биологии над лженаукой генетикой.

Академик Трофим Денисович Лысенко громит генетиков на сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). 1948 год

Фото: «Огонек» / «Коммерсантъ»

Тогда же возникла идея проведения конференций по другим направлениям науки — для разгрома лженаучных, как они считали, течений. В 1949 году началась подготовка такой конференции по физике, и Вавилову удалось ввести в ее повестку пункт об участии в подготовке ученых из Академии наук.

Это коренным образом изменило ситуацию. Сохранились стенограммы тех заседаний, из которых видно, как ученые отстаивали свое мнение, пришло более ста человек. Один Виталий Гинзбург посетил десять заседаний, и в конце концов конференцию было решено отложить как неподготовленную.

После смерти Сталина научная деятельность восстанавливалась, началась борьба за генетику. Но только после отстранения Хрущева в октябре 1964 года генетика получила возможность свободного развития. Восстановление гуманитарного направления (истории, философии) в стране началось с приходом нового поколения ученых (правда, прежде всего в рамках марксистской парадигмы).

Власть старалась контролировать эти процессы, началась борьба с инакомыслящими. Возникла волна эмиграции, прежде всего еврейской. Только с декабря 1986 года после освобождения политзаключенных, начала перестройки и гласности начинают восстанавливаться нормальные условия для развития науки. Однако из-за радикальных реформ в экономике, резкого перехода от плановой к рыночной экономике произошло разрушение науки — экономическая и внутренняя (переход в другие области) эмиграция ученых.

Где и сколько

Наибольший ущерб был нанесен гуманитарным направлениям науки. Большевики считали, что обладают истиной в последней инстанции и философы других направлений им были не нужны. Позже оказалось, что и марксистские философы им тоже не нужны, остались востребованы только те «философы», которые согласно моменту могли быстро подыскать удобную фразу из Маркса, Энгельса или Ленина. Огромный ущерб был нанесен историческому направлению, так как здесь основателем государства назывался Ленин, а то, что было до этого, считалось предысторией.

Научно-технические области понесли меньшие потери, но и там тоже погибали выдающиеся ученые. Например, физик-теоретик Матвей Бронштейн год отсидел в тюрьме. Физик Владимир Фок тоже был арестован, привезен в Москву и только благодаря ходатайству Капицы выпущен на свободу.

Если взять самых выдающихся физиков-экспериментаторов, то мы увидим, что Лев Шубников был расстрелян, Петр Капица — задержан в 1934-м году, а затем за отказ от участия в атомном проекте находился в опале до смерти Сталина.

Что касается биологии, то здесь в центре находится гибель Вавилова. Помимо него, погиб Георгий Карпеченко, арестовали целый ряд биологов, разгромили генетику. Некоторые ученые были отстранены от работы по решению ЦК в 1948 году, им запретили преподавать. По спискам их было более ста человек, некоторых исключили из партии, как, например, Иосифа Раппопорта.

Не лучше обстояло дело и в химии. Химик Владимир Ипатьев не вернулся в СССР из-за ситуации в стране. В 1928 году погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах Евгений Шпитальский.

Репрессии не обошли стороной технические направления. Был расстрелян Георгий Лангемак, изобретатель «Катюши», арестованы Сергей Королёв и Валентин Глушко из Реактивного института. Королёв попал в расстрельный список, уже подписанный Сталиным, Молотовым и Кагановичем, но по неизвестным причинам его не расстреляли.

Сергей Павлович Королёв после 18 месяцев заключения. Бутырская тюрьма

Математики пострадали в меньшей степени. Дмитрий Селиванов был арестован, а затем выслан из страны. Николай Лузин репрессирован не был, но имела место политическая травля академика и разбор его персонального дела комиссией Президиума АН СССР летом 1936 года.

Сильно пострадала астрономия. В 1936 году возникло «Пулковское дело», по оценкам ученых было репрессировано до 30 процентов советских астрономов. В их число вошли директор Пулковской обсерватории Борис Герасимович и директор Астрономического института Борис Нумеров (расстрелян в 1941 году в Орловской тюрьме).

Данные о репрессиях против ученых — членов Академии наук были впервые аккумулированы Феликсом Перченком. Он же стоял у истоков исследований репрессий против востоковедов (их было репрессировано около 900 человек) и геологов (969 человек).