за что сидел маринеско

Александр Маринеско. Самый неординарный герой Великой Отечественной

Он стал самым эффективным подводником Великой Отечественной войны, но превратил собственную жизнь в авантюрный роман с печальным концом и едва не канул в безвестность.

Имя Александра Маринеско известно далеко не каждому жителю нашей страны, хотя один из его подводных ударов военные эксперты окрестили «атакой века», повторить которую до сих пор не удалось никому.

Несмотря на свой высочайший профессионализм и личную отвагу, он не смог стать примером для подражания. И все потому, что имел сложнейший характер, не церемонился с командирами и политработниками, часто по поводу и без оного посылая их очень далеко. А успех Маринеско у красивых женщин вызывал зависть и злость других офицеров.

Родился Александр Маринеско в 1913 году в Одессе в румынско-украинской семье. Его отец был румынским матросом, который жестоко избил своего командира. Спасаясь от трибунала и каторги, он бежал в Россию, осев в Одессе-маме.

В этом приморском городе беглец быстро наладил контакты с местными контрабандистами и жуликами, которые приняли Иона Маринеско за своего, и предложили поучаствовать в нескольких рискованных операциях

По отдельным сведениям, мужчина пробыл контрабандистом недолго. Он не скатился до уровня простого бандита, а нашел себе работу в морском порту. Ион женился на крестьянке из Херсонской губернии Татьяне Коваль, которая тоже приехала в Одессу в поисках лучшей жизни.

Их сын Александр полностью пошел в отца, переняв его неукротимый и вольнолюбивый нрав. Многие исследователи биографии Александра Маринеско допускают, что мальчик в составе банд таких же босоногих сорванцов мог приворовывать на Привозе, но прямых доказательств его криминального детства не существует.

«Стану настоящим капитаном»

Уже к семи годам Саша плавал как рыба, часами пропадая на берегу, где слушал морские байки, рассказываемые бывалыми рыбаками. И пускай большинство таких историй были обычными выдумками, но морская романтика полностью захватила Сашу, который решил обязательно стать настоящим моряком.

Учиться в обычной школе будущему герою было не интересно, и после 6-го класса в 13-летнем возрасте он сбежал из дома, устроившись помощником матроса на один из кораблей Черноморского флота.

Александр демонстрировал такое рвение и дисциплинированность, что его направили учиться в школу юнг, а уже к 17 годам его имя появилось в списке матросов 1-го класса.

В 1930 году Саша Маринеско, несмотря на серьезный конкурсный отбор, легко поступает в Одесский мореходный техникум. В учебе он демонстрирует невероятное рвение, чрезвычайно радуя этим своих преподавателей.

В 1933 году двадцатилетний Александр получает диплом с отличием и к 20 годам становится помощником капитана корабля «Красный флот». Невероятная даже для того времени карьера!

Удар по детской мечте

Такие специалисты оказались нужны РККА, и уже через несколько месяцев Александр получил комсомольскую путевку на спецкурсы командного состава военного флота.

По окончании курсов Александра Маринеско направили служить штурманом подводной лодки Щ-306 «Пикша», базировавшейся на Балтийском флоте. Холодная Балтика разительно отличалась от нежного и приветливого Черного моря. Молодого офицера охватила депрессия, которую он все чаще снимал спиртными напитками.

Отличник и разгильдяй

Надеясь на возможное увольнение в запас, он становится агрессивным и не всегда управляемым, не лезет в карман за матерным словцом. Он не задумывается о последствиях несоблюдения субординации, вступает в перепалки при первом удобном случае.

Но во время учебных походов демонстрирует настолько высокий профессионализм, что командование вынуждено в 1936 году присвоить ему звание лейтенанта, а в 1938 году – старшего лейтенанта. Хотя в обоих представлениях на получение звания было указано: «Недостаточно дисциплинирован».

В те годы страна готовилась к будущей большой войне, и разбрасываться такими кадрами, как Александр Маринеско, было сродни диверсии, за которую командиров могли репрессировать и сослать в ГУЛАГ (если не расстрелять).

Расследования пьяных историй, в которых молодой офицер был главным зачинщиком, спускали на тормозах, а полученные Александром взыскания снимались с него практически сразу.

О высоком профессионализме офицера-подводника говорит хотя бы тот факт, что лучшей подводной лодкой Балтийского флота в 1940 году признали субмарину М-96, которой командовал… капитан-лейтенант Александр Маринеско.

Его экипаж установил невероятный даже для сегодняшних подводных лодок рекорд скорости погружений – 19,5 секунды. И это при том, что норматив составлял 35 секунд.

Ну как могло командование уволить со службы такого офицера? И пускай он пьянствовал и дебоширил, в увольнениях посещал жен других офицеров, а политработников прямо называл паразитами, прихлебателями и лизоблюдами…

Бабник и организатор азартных игр

С начала войны подводная лодка М-96 обеспечивала патрулирование Рижского залива, а в свободное от службы время Александр Маринеско веселился в компаниях других офицеров и женщин легкого поведения.

В августе 1941 года прогремел настоящий скандал, когда группу офицеров-подводников уличили в организации азартных игр. Заводилой компании, как всегда, был Маринеско, которого незамедлительно исключили из кандидатов в члены ВКП(б).

Думаете, помогло? В ноябре 1942 года Маринеско провел блестящую военную операцию по скрытой высадке десанта в Нарвской бухте. Десантники разгромили немецкий штаб, в котором должна была находиться шифровальная машина «Энигма». И пускай самой машины в штабе не оказалось, но в руки советского командования попало большое количество сверхважных документов.

За профессионализм и отвагу офицер получил очередное воинское звание капитан-лейтенанта, орден Ленина и был восстановлен кандидатом в члены партии. Хотя в его служебной характеристике все же сохранился пункт о чрезмерном пристрастии к алкоголю.

«Неуправляемый» командир легендарной С-13

Весной 1943 года Александра Маринеско назначили командиром ПЛ С-13, которая почти год стояла на ремонте и не выходила в море. От безделья на базе офицер запил, загулял, благо легкодоступных женщин вокруг материально хорошо обеспеченных подводников всегда крутилось очень много. Он дважды сидел на гауптвахте, получал взыскания по партийной линии.

В октябре 1944 года во время первого же своего выхода в море подводная лодка С-13 обнаружила немецкий транспорт «Зигфрид». Атака четырьмя торпедами не увенчалась успехом, и Маринеско отдал приказ на всплытие. Субмарина расстреляла судно из артиллерийских орудий, после чего скрылась в пучине от развернувшейся на С-13 охоты. За этот поход офицер получил очередной орден Красной Звезды, а все его предыдущие прегрешения были полностью списаны.

К концу 1944 года подлодку С-13 перевели в один из портов Финляндии, вышедшей к тому времени из войны.

В ночь на 1 января 1945 года Александр Маринеско самовольно покинул находившуюся на боевом дежурстве субмарину и направился в гости к новой возлюбленной (шведке).

Оставшийся без командира экипаж встретил Новый год с огромным количеством спиртного, после чего направился выяснять отношения с местным населением. Все закончилось массовой дракой, которая лишь по счастливой случайности обошлась без человеческих жертв.

Фактически подводная лодка С-13 стала единственной «штрафной» субмариной Великой Отечественной войны.

Спасти жизнь и карьеру

Почти месяц С-13 патрулировала указанный квадрат, в который совсем не заходили немецкие корабли. Понимая, что после возвращения на базу он предстанет перед судом военного трибунала, Маринеско принимает самовольное решение изменить квадрат патрулирования. Пытавшийся выразить возмущение вопиющим нарушением приказа политработник был незамедлительно послан куда подальше, а лодка направилась в сторону осажденного города Кенигсберга.

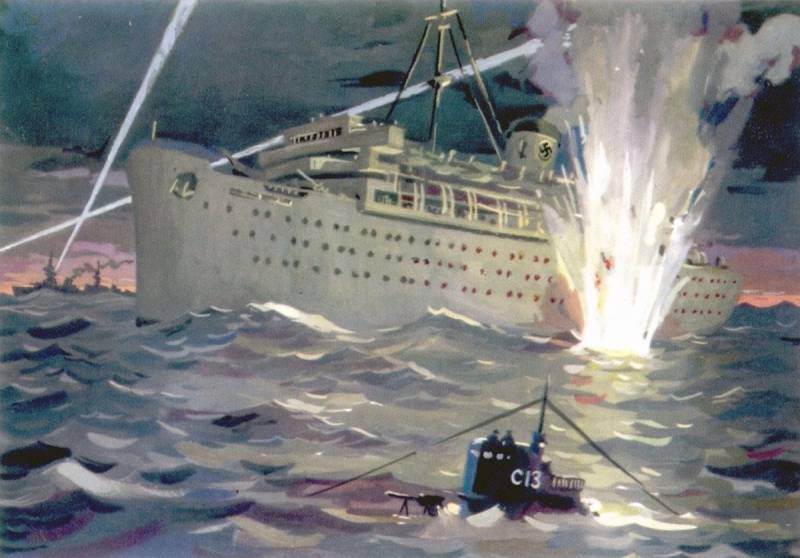

30 января Александр Маринеско увидел в перископе огромный плавучий госпиталь «Вильгельм Густлофф», который до войны был круизным лайнером. По непонятным причинам он шел без конвоя и мог стать отличной целью для торпед С-13.

Командир лично вывел свою субмарину на ударную позицию. Каждая из трех выпущенных торпед поразила цель, и «Вильгельм Густлофф», на борту которого находилось около 10,5 тыс. человек, затонул. В немецких документах указывается, что в результате атаки С-13 погибли 4855 человек, включая 405 курсантов-подводников, которые могли укомплектовать несколько десятков экипажей немецких субмарин.

10 февраля в районе Данцигской бухты С-13 атаковала санитарный транспорт «Штойбен», на котором находилось более 4 тысяч раненых и беженцев. Корабль в течение нескольких минут затонул, а спасти удалось лишь 659 человекам.

Позднее Александр Маринеско признавался, что принял это вооруженное зенитными орудиями судно за легкий крейсер «Эмден».

Вместо славы — «плевок в душу»

«Штрафной» экипаж вернулся на базу в роли героев. Всем подводникам простили старые грехи, командира предложили наградить золотой Звездой Героя Советского Союза.

Но командир бригады Лев Курников пошел на принцип, рекомендовав вручить Маринеско орден Красного Знамени, чем «до смерти» обидел офицера.

В следующем боевом походе Александр Маринеско не проявлял особой активности в поиске целей, пьянствовал на борту, а результаты самого похода признали неудовлетворительными.

По окончании войны на пьяные выходки Маринеско перестали смотреть сквозь пальцы. В сентябре 1945 года его отстранили от командования подводной лодкой, понизили в звании с капитана третьего ранга до старшего лейтенанта (сразу на две ступени) и назначили командиром тральщика Т-34.

Такого оскорбления морская душа Александра снести не могла, и 30 ноября 1945 года ему удалось уволиться в запас. В течение четырех лет он служил помощником капитана торгового судна, а в 1949 году перешел работать директором Ленинградского института переливания крови.

Там герой-подводник проворовался, после чего три года провел в колымских лагерях.

В 1953 году Александр Маринеско вернулся в Ленинград, где ему помогли устроиться начальником отдела снабжения на ленинградском заводе «Мезон».

Он сильно болел, до 1960 года, пока друзья не добились отмены его разжалования, получал мизерную пенсию. Умер 25 ноября 1963 года в возрасте 50 лет.

Восстановление славного имени

Из полного забвения Александра Маринеско вернули времена перестройки и гласности. Сначала в газете «Известия» была опубликована статья о капитане ПЛ С-13, который оказался самым результативным советским подводником по суммарному тоннажу пущенных на дно фашистских кораблей.

Михаил Горбачев был шокирован, узнав, насколько нагло сотрудники политуправления флота затирали талантливого моряка, лишая его заслуженных наград и званий.

Выяснилось, что еще в 1977 году скульптор Валерий Приходько на собранные среди моряков деньги воздвиг в Лиепае памятник Александру Маринеско и членам его героического экипажа. Но в ту же ночь по прямому приказу из Москвы фамилию капитана и слово «героическому» с памятника спилили.

Общественный резонанс был настолько сильным, что 5 мая 1990 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Александру Ивановичу Маринеско звание Героя Советского Союза (посмертно).

Процесс. Суд над капитаном 3-го ранга Александром Маринеско

Александр Маринеско стал «подводником №1» благодаря «Атаке века», в ходе которой был потоплен лайнер «Вильгельм Густлофф». Но он вошел в историю не только как гроза немецкого флота, личный враг фюрера №26, но и как очень своенравный командир, дебошир, бузотер, «расхититель социалистической собственности». С подробностями ведущие передачи «Не так» радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Кузнецов и Лев Гулько. Полностью прочесть и послушать оригинальное интервью можно по ссылке.

А. Кузнецов: Александр Иванович Маринеско родился в семье румынского рабочего Иона Маринеску и украинской крестьянки Татьяны Коваль. В 1920 — 1926 годах он учился в трудовой школе № 36, окончил шесть классов, после чего стал учеником матроса. Дальше мореходка, армия…

Великую Отечественную войну Александр Иванович встретил, будучи командиром подлодки М-96. В августе 1941 года командование приняло решение перебросить подлодку Маринеско на Каспийское море в качестве учебной, и выполнению этого плана помешало только стремительное окружение Ленинграда фашистскими войсками.

В октябре 1941 года нашего героя исключили из кандидатов в члены партии за пьянство и организацию в дивизионе подводных лодок азартных карточных игр.

Л. Гулько: Сам играл?

А. Кузнецов: Сложно сказать, поскольку ни в одном источнике нет упоминаний о том, что у Маринеско было пристрастие к азартным играм.

Л. Гулько: А вот пьянство…

А. Кузнецов: Да. И эта пагубная привычка, к сожалению, пройдет красной нитью через всю жизнь Александра Ивановича.

Л. Гулько: К тому же октябрь 1941 года в Ленинграде…

А. Кузнецов: Да, некрасиво. В общем, как говорится, нечем людям заняться. Кстати, добавим, что Маринеско в этой истории пострадал куда меньше, чем комиссар дивизиона, который получил десять лет лагерей с отсрочкой исполнения приговора и был направлен на фронт.

А. Кузнецов: Да. И почти сразу атаковала немецкую тяжелую плавбатарею. По наблюдению Маринеско, в результате атаки корабль пошел на дно — так он и доложил начальству. Однако на самом деле батарея все-таки осталась на плаву и потихоньку добралась до своей базы без буксира, хотя и с тяжелыми повреждениями. Одним словом, атака оказалась неудачной.

Л. Гулько: Ну, неудачной, так неудачной. Всякое бывает.

А. Кузнецов: Да, но по возвращении в базу с М-96 произошел очень неприятный инцидент: лодка должным образом не оповестила своих о приближении, не подняла при входе в базу военно-морской флаг, поэтому была обстреляна катерами береговой обороны. В общем, по счастливой случайности, никто не пострадал.

Что это было? Почему такое элементарное требование Маринеско не выполнил? Что с ним самим случилось в этот момент? Был ли он пьян? Непонятно. Так или иначе, но у М-96, у экипажа и, в первую очередь, у командира сформировалась определенная репутация.

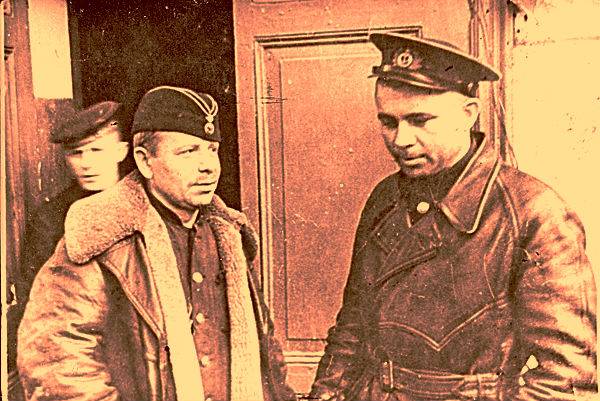

Александр Маринеско и Александр Мыльников, 1940 год

Дальше вроде бы все наладилось, потому что следующий выход в море состоялся довольно быстро, в октябре 1942 года. Лодка получила очень серьезное задание: высадить на побережье Нарвского залива разведгруппу, охотившуюся за немецкой шифровальной машиной «Энигма». Операция закончилась неудачей — машину так и не нашли, — но действия Маринеско оценили высоко: его представили к награде и восстановили кандидатом в члены партии.

Л. Гулько: То есть в конце 1942 года, в 1943 году Маринеско вроде как на хорошем счету у своих командиров?

Казалось бы, карьера нашего героя пошла на лад, но не тут-то было. Лодка Маринеско находилась на базе в финском Ханко, сам же капитан с приятелем отправились встречать Новый, 1945 год в город Турку. Как это часто бывало с Маринеско, веселье вышло из-под контроля. Ночь он провел у очаровательной шведки, хозяйки местной гостиницы. И все бы ничего, если бы утром к даме не приехал ее жених. Обиженный мужчина в драку не полез, а нажаловался властям.

Л. Гулько: А команда?

А. Кузнецов: А команда встречала Новый год без командира, подралась с местным финским населением.

Л. Гулько: Это нормально. Да?

А. Кузнецов: Ну, это инцидент. Но дело в том, что 2 января лодка должна выйти в очередной поход, а капитана нет.

Посылают офицера за ним. Тот знает, где Маринеско, находит его. И вроде бы Александр Иванович начинает собираться, но тут шведка с усмешкой говорит ему: «Ну, вот какой ты после этого мужик? Я ради тебя жениха выгнала, а ты даже своего подчиненного не можешь». И Маринеско со словами: «Ты меня не видел. Иди, докладывай», — отправляет офицера назад.

Л. Гулько: Идет война…

А. Кузнецов: На Балтике для советского флота, который до этого времени был не очень активен, в общем, все только начинается.

Л. Гулько: Ты ответственен за весь экипаж…

А. Кузнецов: Конечно. Не говоря уже о том, что шведка могла оказаться засланным казачком. Одним словом, полный бардак.

Командир подводной лодки М-102 капитан-лейтенант Петр Гладилин и командир подводной лодки М-96 капитан-лейтенант Александр Маринеско

И Маринеско должен был предстать перед судом, причем куда более серьезным, чем он впоследствии окажется.

Л. Гулько: И по идее этот суд, трибунал, вынес бы ему высшую меру наказания.

А. Кузнецов: Не исключено. Но дело в том, что к этому времени на Балтике осталось не так уж много подводных лодок, где-то около 15, а нужно было наращивать подводную войну. И адмирал Трибуц, командующий Балтийским флотом, принимает решение отложить разбирательство дела до окончания похода, тем более что экипаж очень активно выражал нежелание идти с другим командиром. А моряки, как известно, — люди крайне суеверные, а подводники — в квадрате. Их можно понять.

В это время (конец января) в порту Готенхафен грузится огромное судно «Вильгельм Густлофф». По приказу командующего ВМС Германии Карла Дёница осуществлялась совершенно уникальная по своим масштабам операция по эвакуации с территории Восточной Пруссии, на которую уже вступили части Красной Армии, военнослужащих и гражданского населения. Эта операция, которая вошла в историю как крупнейшая эвакуация населения морем, носила название «Ганнибал». Считается, что около двух миллионов человек удалось перебросить за несколько месяцев.

«Вильгельм Густлофф», совершенно роскошный туристический лайнер, был спущен со стапеля в 1937 году. Построен он был для немецкой организации «Сила через радость», входившей в Трудовой фронт, целью которой было создание системы отдыха и путешествий для немецких рабочих. Свое название «Вильгельм Густлофф» получил в честь малоизвестного швейцарского нациста, убитого еврейским студентом-медиком. Говорят, что изначально судно планировалось назвать «Адольф Гитлер», но когда произошел инцидент с Густлоффом, название изменили.

Лайнер ходил, как говорят моряки, в круизы до середины августа 1939 года. Начиналась война. «Вильгельм Густлофф» сначала переоборудовали в госпитальное судно, а потом он стал плавучей казармой для школы подводников.

Итак, в двадцатых числах января лайнер «Вильгельм Густлофф» начинает грузиться. В первую очередь на борту оказываются 918 курсантов младших групп 2-го учебного дивизиона подводных лодок, 173 члена экипажа судна, 373 женщины из состава вспомогательного морского корпуса, 162 тяжелораненых военнослужащих. А дальше… неустановленное количество беженцев, в основном старики, женщины и дети.

На лайнере было 4 капитана, между которыми не было согласия относительно того, каким фарватером вести судно и какие меры предосторожности принимать относительно подводных лодок и авиации союзников. После долгих споров был выбран внешний фарватер.

Стоит отметить, что «Вильгельм Густлофф» сопровождал единственный миноносец «Löwe». Торпедолов TF-19, получив повреждение корпуса при столкновении с рифом, вынужден был вернуться в порт.

Л. Гулько: Итак, Маринеско, подвсплыв на перископную глубину, совершенно неожиданно для себя обнаруживает огромное судно, освещенное яркими огнями.

А. Кузнецов: «Откуда огни?» — напрашивается вопрос. Дело в том, что капитан «Густлоффа» получил радиограмму, в которой говорилось о конвое тральщиков, который якобы шел навстречу. И когда уже стемнело, было приказано включить ходовые огни, чтобы предотвратить столкновение. То ли тральщики вообще не шли, то ли они задержались — загадка.

Лайнер «Вильгельм Густлофф» в Гамбурге

Спустя несколько дней подлодка под командование Маринеско затопила еще один немецкий лайнер «Генерал Штойбен», водоизмещением почти 15 тысяч тонн.

Л. Гулько: Говорят, что в связи с гибелью «Густлоффа» Гитлер объявил в Германии трехдневный траур, а Маринеско объявил своим личным врагом.

А. Кузнецов: Это миф. О гибели «Густлоффа» вообще не сообщалось. Никакого трехдневного траура не было. В протоколе совещания в ставке Гитлера, которое прошло вскоре после событий и было посвящено военно-морским вопросам, говорится: «В связи с потоплением пассажирского парохода «Вильгельм Густлофф», торпедой, выпущенной с подводной лодки на внешней коммуникации к северу от банки Штольпе, главнокомандующий военно-морскими силами (Дёниц) заявляет, что с самого начала было ясно, что при столь активных перевозках должны быть потери. Потери всегда очень тяжелы, но, к большому счастью их не прибавилось. Однако, он должен указать, что русские подводные лодки способны действовать без помех в Балтийском море только потому, что там им не оказывают противодействия германские самолеты. Из-за недостатка в эскортных силах флот должен ограничиваться непосредственным охранением конвоев…» И все. Никакой истерики. Ничего.

Ну, а представить себе, что в январе или даже в начале февраля 1945 года личным врагом Гитлера назовут подводника, который потопил судно с беженцами, конечно, нужна фантазия.

Л. Гулько: Тем не менее, несмотря на столь громкий успех, капитан 3-го ранга Александр Маринеско так и не был награжден Золотой Звездой.

А. Кузнецов: Нет. Звезду заменили орденом Красного Знамени.

Сложно сказать, на это ли Маринеско обиделся, или силы его, что называется, покинули, или еще что-то, но последний его поход в конце апреля — первой половине мая 1945 года получил следующую аттестацию: «Имел много случаев обнаружения транспортов и конвоев противника, но в результате неправильного маневрирования и нерешительности сблизиться для атаки не смог… Действия командира подводной лодки на позиции неудовлетворительные. Командир подводной лодки не стремился искать и атаковать противника… В результате неактивных действий командира подводная лодка С-13 боевую задачу не выполнила…». Это мнение командира бригады подводных лодок капитана 1-го ранга Курникова.

Ну, а дальше, по одной версии, Маринеско сам подает рапорт вышестоящему командованию, по другой, его увольняют с флота. Но что известно точно, что по рапорту Курникова через несколько месяцев нарком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов приказывает понизить Маринеско в звании до старшего лейтенанта, отстранить от командования лодкой, направить в распоряжение военного совета флота.

В конце 40-х Маринеско окончательно бросил море и стал заместителем директора Ленинградского НИИ переливания крови. В 1949 году он был осужден на три года лишения свободы по статье «За разбазаривание социалистической собственности».

Л. Гулько: Что произошло?

А. Кузнецов: Маринеско, будучи заместителем директора, уличил своего начальника в хищениях. Однако директор, куда более ловкий в крючкотворстве, нежели прямолинейный Маринеско, развернул дело так, что в места не столь отдаленные попал сам подводник.

Во дворе НИИ лежало несколько неучтенных брикетов торфа. Маринеско, получив устное согласие директора, раздал их сотрудникам института, за что и поплатился.

Кроме того, в деле фигурировала институтская кровать, которую обнаружили у Маринеско. То ли она была списана, то ли нет, но бирочка на ней имелась.

Л. Гулько: То есть бедствующему Маринеско вменили в вину и присвоение этой кровати.

А. Кузнецов: Совершенно верно. При судебном разбирательстве прокурор, сам бывший фронтовик, отказался от обвинения, а народные заседатели написали особое мнение. Тем не менее дело рассмотрел другой состав суда, и Маринеско отправили на Колыму.

Хлебнув лиха на «зоне» в драках с бывшими полицаями и уголовниками, в октябре 1951 году наш герой досрочно вышел на свободу. В конце 1962 года медики обнаружили у него страшную болезнь — рак пищевода. 25 ноября 1963 года легендарный подводник ушел из жизни.

Л. Гулько: Стоит добавить, что в середине 80-х газета «Известия» затеяла двухлетнюю войну с Министерством обороны СССР и руководством ВМФ. По версии издания, Маринеско — незаслуженно забытый герой. Военные же придерживались другой точки зрения.

А. Кузнецов: Ну, что тут говорить? Даже дочери Маринеско от разных браков по-разному относились к личности отца: одна считала его жуликом и прохиндеем, другая благодарила людей, пытавшихся восстановить доброе имя Александра Ивановича.