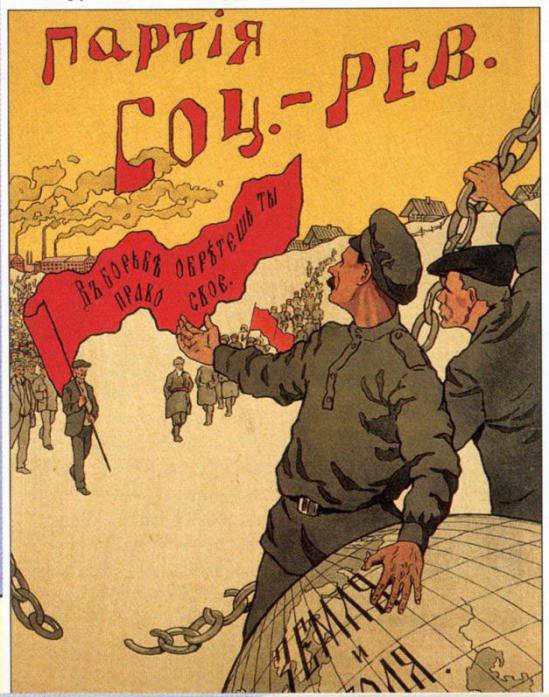

за что выступали поднявшие мятеж против большевиков левые эсеры

Кто стоял за мятежом левых эсеров

Выступление левых эсеров против большевиков, произошедшее 6–7 июля 1918-го, – одно из самых загадочных и противоречивых событий революции, как раз в тот момент плавно перераставшей в Гражданскую войну. Что двигало инициаторами этого воистину очень странного мятежа, кто за ним стоял – и стоял ли кто-нибудь? Самые известные на сегодня работы о событиях тех дней – монография 1971 г. историка Леонида Спирина «Крах одной авантюры» и книга историка-эмигранта Юрия Фельштинского «Большевики и левые эсеры», вышедшая в 1985 г. в издательстве YMCA-Press в Париже под редакцией Александра Солженицына.

Спирин был приверженцем традиционных взглядов, сформировавшихся в советской партийной науке. «Провокаторы хотят втянуть Россию в войну», «Подготовка разгрома мятежников», «Логический конец авантюры», «Партия обреченных» – названия глав в его книге говорят сами за себя.

Фельштинский же выступил антагонистом по отношению к маститому советскому автору. Как отметили составители сборника «Левые эсеры и ВЧК», «позиция Фельтшинского представляет собой как бы зеркальное отражение позиции Спирина: если последний исходил из правильности большевистской политики, то первый считал, что большевики вообще правыми быть не могут». Фельтшинский чуть ли не первым попытался обосновать точку зрения, согласно которой ВЧК во главе с Феликсом Дзержинским выступила коллективным провокатором: якобы зная о готовящемся левыми эсерами покушении на немецкого посла Мирбаха, шеф ВЧК не только ему не воспрепятствовал, а, напротив, сделал все, чтобы покушение совершилось, тем самым подтолкнув левых эсеров к выступлению.

Вторая партия Октября: кто помог победить большевикам

Партия левых социалистов-революционеров (интернационалистов) возникла как самостоятельная политическая сила 19 ноября 1917 г. Это произошло спустя несколько недель после того, как представители левого крыла эсеров, оставшиеся вместе с большевиками на историческом II съезде Советов в ночь с 25 на 26 октября, были исключены из эсеровской партии. Тогда левые эсеры в полной мере разделили с большевиками коллективную ответственность за взятие власти Советами. Семь левых эсеров были наркомами, двое лидеров партии (Прош Прошьян и Владимир Карелин) вошли (наряду с Лениным, Троцким и Сталиным) в Исполком СНК. Еще один лидер эсеров – Мария Спиридонова по сути была вторым человеком во ВЦИК Советов после Якова Свердлова, вторым человеком в ВЧК после Дзержинского – левый эсер Вячеслав Александрович. Разногласия левых эсеров с большевиками начались в конце февраля 1918 г. 23 февраля на заседании ВЦИК они проголосовали против подписания Брестского мира с Германией, а затем, на IV Чрезвычайном съезде Советов, выступили против его ратификации. Другой причиной разногласий стал поворот к антикрестьянской политике: ВЦИК утвердил декреты Совнаркома о продовольственной диктатуре и комбедах вопреки возражениям левых эсеров. На апрельском II съезде ПЛСР экс-нарком юстиции Исаак Штейнберг заявил: «Раз мы идем к власти, мы должны идти к власти». Там же было принято решение о начале «интернационального террора», а III съезд левых эсеров постановил, «чтобы партия. выпрямила линию советской политики».

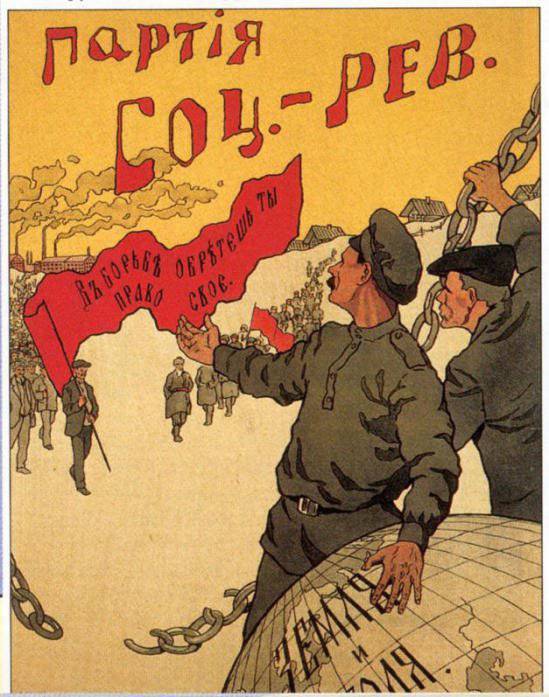

Отправной точкой мятежа стало открытие V Всероссийского съезда Советов 4 июля 1918 г. в Большом театре. По замыслу большевиков главным вопросом в повестке съезда был вопрос о принятии Конституции, которую левые эсеры расценивали как ущемляющую избирательные права крестьян.

Но левоэсеров судьба Конституции интересовала далеко не в первую очередь. Делегаты ПЛСР выступали против всей большевистской внешней и внутренней политики: главный спикер партии Борис Камков, полемизируя с Лениным, даже пригрозил «выбросить вон за шиворот» из деревни продотряды и «ваши комитеты бедноты». Одновременно с этим левые эсеры намеревались в корне изменить ситуацию с «похабным» Брестским миром. Главной мишенью для левоэсеровских ораторов стал германский посол граф Мирбах – Камков, как писал потом освещавший работу съезда репортер Константин Паустовский, «подошел почти вплотную к ложе, где сидел Мирбах, и крикнул ему в лицо: «Долой немецких оккупантов! Долой Мирбаха!» Мирбах сидел невозмутимо, не вынув даже монокля из глаза, и читал газету». Уйдя из театра, левые эсеры провели демонстрацию, скандируя: «Долой империалистов и соглашателей!», «Долой Мирбаха!», «Да здравствует мировая революция!» Одновременно шла подготовка убийства Мирбаха. Как расскажет в марте 1921 г. исполнитель убийства Яков Блюмкин (его слова записал историк Борис Козьмин), еще 4 июля он узнал в ЦК партии о намерении организовать покушение и предложил в исполнители себя и своего друга Николая Андреева. ЦК согласился, зафиксировал Козьмин.

Утром в день покушения Блюмкин посвятил в план Александровича, потребовав поставить печать ВЧК на подложном удостоверении Блюмкина и дать автомобиль. Александрович, противник покушения, из соображений партийной дисциплины подчинился. Около 14 часов к германскому посольству в Денежном переулке подъехал легковой автомобиль № 27-60, принадлежавший ВЧК, из которого вышли два человека и направились в приемную, где ожидали своей аудиенции у немецкого посла немногочисленные посетители. Как записал Козьмин, «в рассказе Блюмкина о самом убийстве было несколько интересных, не известных ранее деталей. Он усиленно подчеркивал полную растерянность чинов посольства после выстрела и счел необходимым опровергнуть рассказы о том, что Мирбах был убит не им, Блюмкиным, а Андреевым».

При бегстве из посольства Блюмкин был ранен в ногу охраной. Вероятно, Андреев мог использовать для перевязки раны свою одежду. «После убийства Мирбаха Карелин у Смоленского рынка встретил мчащийся автомобиль. Сидевшие в нем два полуголых человека в упоении что-[то] кричали и махали шапками. Это были торжествовавшие победу Блюмкин и Андреев», – записал Козьмин слова члена ЦК Владимира Карелина.

Фельштинский утверждает, что никаких документов, подтверждающих причастность ЦК ПЛСР к организации убийства Мирбаха, нет. На самом деле таких документов более чем предостаточно, и никто из самих левых эсеров никогда не ставил роль ЦК в этом деянии под сомнение. Все они опубликованы в сборнике документов и материалов «Партия левых социалистов-революционеров», подготовленном РГАСПИ.

Но и советские историки лукавили. После досконального изучения всего комплекса документов архива ЦК ПЛСР в РГАСПИ можно со всей уверенностью утверждать: нет никаких оснований вплоть до июльского конфликта говорить о том, что левые эсеры якобы готовили восстание против большевиков. В ходе дискуссии, инициированной Фельтшинским на страницах «отечественной истории» в 1992 г., Анатолий Разгон и Лев Овруцкий также пришли к выводу, что так называемый мятеж «не был ни контрреволюционным, ни антисоветским, ни антибольшевистским».

Но если мятежа не было, что же это было? В июле левые эсеры активно формировали «Штаб обороны партии», в который вошли представители ЦК Дмитрий Магеровский и Владимир Зитта, бывший прапорщик Юрий Саблин, начальник Боевого отряда ВЧК матрос Дмитрий Попов и все тот же Блюмкин – такой состав штаба приводил в своих показаниях в 1921 г. Попов. И обороняться они, судя по воспоминаниям, собирались не от большевиков, а от немецких агентов и вооружаемых ими военнопленных. В 1921 г. Карелин заявлял, что германские спецслужбы в 1918 г. устроили форменную слежку за его соратниками. Об украденных из квартиры документах писал левый эсер Сергей Мстиславский.

Левые эсеры просчитывали разные варианты развития событий – например, заранее обзавелись фальшивыми паспортами для перехода на нелегальное положение. Мстиславский рассказывал, что утром 6 июля в помещении ЦК казначей партии Лазарь Голубовский изымал архив, опасаясь налета большевиков на помещение ЦК. Была тщательно подготовлена финансовая база. Так, Александрович передал ЦК ПЛСР 544 000 руб. Член коллегии комиссариата внутренних дел Союза коммун Северной области Ярустовский сообщил на следствии, что Прошьян перед восстанием получил 5 млн руб. и переправил их в ЦК.

Если с финансовым обеспечением заговора было все в порядке, то с военной силой обстояло сложнее. Главной опорой партии считался «спецназ» ВЧК под командованием Попова, численность которого не превышала 1000 бойцов, ранее участвовавших в гражданской войне в Финляндии. 8 апреля отряд передали в ведение ВЧК, вплоть до 6 июля шло его переформирование. Костяк составляли революционные матросы. Отряд имел артдивизион из двух батарей, два бронеавтомобиля «Гарфорд», бомбометы, конную и пулеметную команды.

Но руководители «Штаба обороны партии» были готовы пролить кровь – свою и чужую. Этим объясняется срочное затребование Поповым от Московского военного комиссариата 2 июля 1918 г. 20 штук санитарных носилок, 40 больших и 23 малых лубков, хирургических инструментов (зондов, зажимов, скальпелей, пинцетов и т. д.).

После того как в полном соответствии с решениями двух партийных съездов Блюмкин и Андреев убили Мирбаха, руководители левых эсеров согласились, чтобы Спиридонова отправилась на съезд Советов для заявления о принятии ее партией ответственности за убийство посла. Как только она с трибуны изложила мотивы теракта, фракция коммунистов внезапно удалилась из Большого театра под предлогом фракционного совещания, а все прочие делегаты оказались в положении заложников. В ответ левые эсеры арестовали Дзержинского, председателя Моссовета Петра Смидовича, заняли здания ВЧК на Лубянке, Центрального телеграфа на Мясницкой.

Загадка «восстания» левых эсеров 6 июля 1918 года

В июле 1918 года произошло восстание левых эсеров против большевиков. Левые эсеры выступили против политики большевиков, осудив Брестский мир, продразвёрстку и комбеды. Началось восстание 6 июля с убийства сотрудниками ВЧК Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым германского посла графа Вильгельма фон Мирбаха.

На пути к восстанию

Осенью 1917 года большевики были ещё не в состоянии удержать власть одни. Они были вынуждены поделиться властью с другими левыми. Но в дальнейшем, по мере укрепления своего положения, большевики взяли курс на установление однопартийного режима.

В марте 1918 года, с подписанием Брестского мирного договора, противоречия между левыми эсерами и большевика обострились. Левые эсеры, в знак протеста против «похабного» мира, покинули правительство. На IV Съезде Советов левые эсеры проголосовали против Брестского мира. Член ЦК левых эсеров и советской делегации на переговорах о мире в Брест-Литовске Сергей Мстиславский выдвинул лозунг: «Не война, так восстание!», призывая народ к восстанию против австро-германских оккупантов. Однако, хотя левые эсеры вышли из состава СНК, они сохранили свои позиции во многих наркоматах, ВЧК, армии, различных советах, комитетах, комиссиях.

Новым поводом к конфликту с большевиками стал Декрет ВЦИК от 9 мая 1918 года, который подтвердил государственную хлебную монополию. Началась организация продотрядов для принудительного сбора хлеба. Система продразверстки была негативно воспринята левыми эсерами, чьей социальной базой были преимущественно зажиточные и средние слои крестьянства, которые больше всех пострадали от «продовольственной диктатуры» большевиков. Две партии окончательно пришли к разрыву, когда комитеты бедноты (комбеды), которые ориентировались на большевиков, всё больше начали вытеснять представителей партии левых эсеров из сельских Советов.

III съезд партии левых эсеров, который прошел в начале июля, принял резолюцию, которая осудила политику партии большевиков. Левые эсеры осуждали излишнюю централизацию, которая вела к диктатуре; применение продотрядов, действующих вне контроля и руководства местных Советов, поддержку комитетов бедноты. По мнению левых эсеров, меры большевиков создают «гибельный фронт города и деревни». Съезд принял постановление «разорвать революционным способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор». Выполнение этого решения съезд поручил ЦК партии.

5 июля на V Съезде Советов представители партии левых эсеров выступили против политики Советского правительства, осудив Брестский мир, продразвёрстку и комбеды. Один из лидеров партии Мария Спиридонова назвала большевиков «предателями революции» и сравнила их с представителями Временного правительства. Борис Камков пообещал выгнать из деревни продотряды и комбеды. Обстановка на Съезде Советов была напряженной, большевики и левые эсеры обвиняли друг друга. Большевики обвинили эсеров в провокации, желании спровоцировать войну России с Германией. А левые эсеры внесли предложение вынести недоверие Совнаркому, денонсировать Брест-Литовский договор и объявить войну Германской империи.

Одна из лидеров левых эсеров М. Спиридонова.

В ночь на 7 июля мятежники стали предпринимать более активные действия: заняли центральный телеграф и стали распространять антибольшевистские воззвания, где объявили большевиков «агентами германского империализма». Однако левые эсеры не арестовали Советское правительство, не стали арестовывать большевистских делегатов V Съезда Советов, вели себя пассивно. И это притом, что большинство частей Московского гарнизона, кроме латышских стрелков, либо перешли на сторону мятежников, либо объявили о своём нейтралитете, или имели низкую боеспособность.

10-11 июля командующий Восточным фронтом Красной армии, левый эсер Михаил Муравьёв поднял мятеж в Симбирске. Муравьёв от имени Восточного фронта заявил о разрыве Брестского мира, объявил войну Германии и призвал всех под свои знамена для борьбы с германской армией. М. Н. Тухачевский и другие руководящие работники фронта были арестованы. Однако мятеж быстро подавили. На заседание исполкома губернского Совета Муравьева убили.

Надо сказать, что Ленин озвучил мнение в отношении мятежа левых эсеров, которое стало главенствующим в советской историографии: он назвал восстание «бессмысленной и преступной авантюрой», «безумной попыткой» вовлечь Россию в войну с Германией. Лидеров восстания охарактеризовал как «безголовых» интеллигентов-истериков» (в этой характеристике есть изрядная доля правды).

Странности мятежа

Это в итоге привело некоторых исследователей к мысли, что никакого мятежа и не было. Восстание было инсценировкой самих большевиков. Такую версию предложил Ю. Г. Фельштинский. Восстание было провокацией, которая привела к установлению однопартийной системы. Большевики получили повод для ликвидации конкурентов.

Кроме того, есть мнение, что восстание было инициировано частью большевистского руководства, которая хотела сместить Ленина. Так, в декабре 1923 года Зиновьев и Сталин сообщили, что глава «левых коммунистов» Бухарин получил от левых эсеров предложение силой сместить Ленина, учредив новый состав СНК. Нельзя забывать, что т. н. «левые коммунисты», в том числе Дзержинский (глава ВЧК), Н. Бухарин (главный идеолог партии) и другие видные представители большевистской партии, выступали за революционную войну с Германией. Только угроза Ленина выйти из ЦК и обратиться напрямую к массам, заставила их уступить в этом вопросе. В автономном московском областном правительстве, вплоть до роспуска в мае 1918 года, преобладали левые коммунисты и левые эсеры. Подобные союзы существовали в других городах.

Вызывает вопросы и поведение Дзержинского, который явился в штаб мятежников. Этим он нарушил управление ВЧК и одновременно создал себе алиби, на случай провала замысла. Да и зачинщик мятежа – Блюмкин, после миссии в Персии и борьбы с Унгерном, стал фаворитом Дзержинского в ЧК и по его личной рекомендации вступил в РКП(б). Кроме того, именно в окружении «железного Феликса» чётко виден англо-французский след, а Антанта была заинтересована в продолжение войны между Россией и Германией. Весной 1918 года, во время поездки в северную столицу России, Дзержинский установил тесную связь с М. Орлинским (Орловым). Орлинский был руководителем Центральной уголовно-следственной комиссии Северной области и ещё до революции работал в следственных органах, разрабатывая «германский след». Он был сторонником ориентации России на Англию и Францию. Орлинский установил связи с английской и французской разведками. Он передавал западным спецслужбам ценную информацию. В частности, значительную часть своих данных британский разведчик С. Рейли получал от Орлинского. Дзержинский пытался перевести Орлинского в Москву и поставить во главе формируемого отдела контрразведки ВЧК. Но петроградские власти вступили против, не желая терять столь ценный кадр. Контрразведывательную структуру ВЧК возглавит Блюмкин. В августе 1918 года Орлинский сбежит от большевиков и объявится в рядах белого движения.

Ещё одним человеком в окружении Дзержинского, связанным с Западом, был А. Филиппов. До революции он был связан с издательским делом, участвуя в издании различных изданий либерального толка, которые ориентировались на Англию и Францию. После революции активно сотрудничал с ЧК, стал тайным агентом Дзержинского, при этом был вхож в эсеровские и кадетские круги.

В итоге можно сказать, что левые эсеры были лишь «инструментом» грандиозного заговора, в котором приняли участие «левые коммунисты» и троцкисты-интернационалисты, а также спецслужбы стан Антанты. Истинные заказчики мятежа 6 июля были в Англии и США. Антанта хотела «вернуть» Россию и снова стравить её с Германией. Однако «безголовые» интеллигенты-истерики» провалили идею. Ленин смог продавить свою линию.

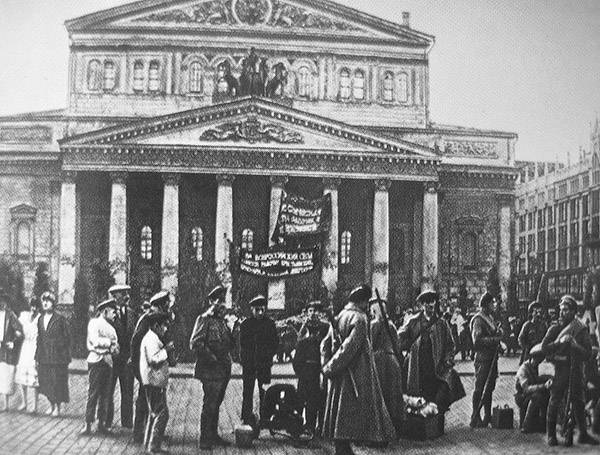

Восстание левых эсеров и его странности

100 лет назад, в июле 1918 года, произошло восстание левых эсеров против большевиков, ставшее одним из главных событий 1918 года и способствовавшее разрастанию Гражданской войны в России. Вскоре его поддержали и активисты из «Союза защиты Родины и Свободы», созданного в феврале-марте 1918 года Борисом Савинковым: они организовали серию восстаний в городах Верхнего Поволжья.

Левые эсеры вначале были союзниками большевиков, вместе с коммунистами они образовали и первое советское правительство (Совет Народных Комиссаров, СНК), их представители вошли в другие органы власти Советской России. После заключения Брестского мира отношения союзных партий испортились: левые эсеры были категорически против мира с Германией, они покинули СНК и голосовали против мирного договора на IV Съезде Советов в марте. Некоторое время Брестский договор поддерживала лишь одна из лидеров левых эсеров, Мария Спиридонова, но вскоре и она изменила свои взгляды. Кроме того, социалисты-революционеры выступали против растущей бюрократизации и огосударствлению всех сторон жизни. Выступая как крестьянская партия, они имели серьёзные противоречия с большевиками и по крестьянскому вопросу: критиковали установившуюся практику продразверстки в деревне, создание комитетов бедноты (комбедов), перехватывавших власть у сельских советов, где преобладали эсеры. При этом левые эсеры всё ещё сохраняли позиции в аппарате наркоматов, разных комитетах, комиссиях, советах, служили в ВЧК и Красной Армии.

С 1 по 3 июля 1818 года в Москве прошел III съезд партии левых эсеров, принявший резолюцию с критикой большевиков: «Повышенная централизация, увенчивающая систему бюрократических органов диктатурой, применение реквизиционных отрядов, действующих вне контроля и руководства местных Советов, культивирование комитетов бедноты — все эти меры создают поход на Советы крестьянских депутатов, дезорганизуют рабочие Советы, вносят путаницу классовых отношений в деревне». Также съезд постановил «разорвать революционным способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор».

4 июля в Москве открылся V Съезд Советов, на котором делегаты от левых эсеров (30,3% всех делегатов) продолжили критику своих вчерашних союзников. Мария Спиридонова назвала большевиков «предателями революции». Другой лидер, Борис Камков, потребовал «вымести из деревни продотряды и комбеды». Большевики отвечали тем же. Так, выступление Ленина носило жесткий характер: «они были не с нами, а против нас». Партию эсеров он назвал окончательно погибшей, провокаторами, единомышленниками Керенского и Савинкова. Однозначно заявил: «Предыдущий оратор говорил о ссоре с большевиками, а я отвечу: нет, товарищи, это не ссора, это действительно бесповоротный разрыв». Эсерами на голосование был поставлен вопрос о денонсации Брестского мира и возобновлении войны с Германией. Когда это предложение не прошло, делегаты левых эсеров до 6 июля покинули съезд.

В учреждениях и на улицах Москвы эсеры захватили 27 крупных большевистских деятелей, а красноармейцы московского гарнизона в ответ частично также перешли на сторону эсеров, но в основном заявили о своем нейтралитете. Единственными частями, полностью сохранившими верность большевикам, остались латышские стрелки и «большевистская» часть ВЧК во главе с заместителем председателя ВЧК, латышом Яковом Петерсом. Ленин отдал приказ Петерсу арестовать всех делегатов Съезда от левых эсеров, а Троцкий приказал другому заместителю председателя ВЧК Мартыну Лацису арестовать всех левых эсеров, служащих в ВЧК, и объявить их заложниками. Но левые эсеры сами заняли главное здание ВЧК и арестовали Лациса. Казалось, что восстание левых эсеров близко к победе и оставалось только взять Кремль, арестовать Ленина и других большевистских вождей. Но тут восставшие повели себя странно и пассивно, несмотря на перевес в силах (к вечеру 6 июля у них было около 1900 бойцов, 4 броневика и 8 орудий против 700 бойцов, 4 броневиков и 12 орудий у большевиков). Они не стали штурмовать Кремль, пользуясь внезапностью, численным превосходством и растерянностью руководства большевиков. Вместо этого бойцы левых эсеров «бунтовали» в казармах. А руководство левых эсеров, вместо того чтобы руководить восстанием и его распространением, почему-то спокойно отправилось на съезд и в дальнейшем дало себя поймать.

Во время этой паузы большевикам удалось стянуть в Москву еще 3300 латышских стрелков, расквартированных в ближайших пригородах, поднять отряды красной гвардии. 7 июля с раннего утра латыши, вооруженные пулеметами, орудиями и броневиками, начали штурм позиций левых эсеров. Эсеры не оказали сильного сопротивления. При штурме штаба в Большом Трехсвятительском переулке применялась даже артиллерия, несмотря на то, что в здании находились не только левоэсеровские чекисты, но и их заложники. 450 делегатов Съезда Советов — левых эсеров и левые эсеры-чекисты были арестованы. Уже на следующий день 13 сотрудников ВЧК, включая еще одного бывшего заместителя Дзержинского, левого эсера Вячеслава Александровича, были расстреляны, но с большинством левых эсеров большевики поступили сравнительно мягко, давая от нескольких месяцев до трех лет заключения (многих скоро амнистировали). Так, Мария Спиридонова была приговорена лишь к году тюрьмы, а многим видным левым эсерам удалось уйти из-под ареста и бежать из Москвы. А убийцу Мирбаха Блюмкина даже не арестовали! И он продолжил служить в ЧК. Его лишь временно отправили в командировку на юг. Всего по России было арестовано только 600 левых эсеров, при этом серьезные столкновения с большевиками наблюдались лишь в Петрограде, где при штурме левоэсеровского штаба погибло 10 человек.

9 июля съезд Советов, уже состоявший из одних большевиков, единогласно принял решение об изгнании из Советов левых эсеров. Но на самом низовом уровне левые эсеры и даже меньшевики, не особо афишируя, хотя и не скрывая свои взгляды, продолжали работать в советах вплоть до начала 1920-х годов.

Таким образом, после подавления восстания левых эсеров в России устанавливается однопартийный авторитарный режим. Левые эсеры потерпели поражение и не смогли возобновить войну Советской России с Германией. Германское правительство после принесенных уже 6 июля Лениным извинений простили убийство своего посла.

Латышские стрелки и делегаты V Съезда Советов перед зданием Большого театра

Восстание в Ярославле

Руководитель восстания в Ярославле Александр Петрович Перхуров

76-мм пушка обр. 1902 г., участвовавшая в обстреле Ярославля. Орудие было выведено из строя снарядом, разорвавшимся в канале ствола

Борис Савинков (в центре)

11 июля отряд Муравьева высадился в Симбирске и занял город. Почти все находившиеся в городе советские руководители были арестованы (включая командующего 1-й армией Михаила Тухачевского). Из Симбирска Муравьев отправил телеграммы о непризнании Брестского мира, возобновлении войны с Германией и союзе с Чехословацким корпусом, а себя объявил главнокомандующим армии, которая будет воевать с германцами. Войскам фронта и Чехословацкому корпусу приказывалось двигаться к Волге и далее на запад. Также Муравьев предложил создать в Поволжье отдельную советскую республику во главе с левыми эсерами Марией Спиридоновой, Борисом Камковым и Владимиром Карелиным. На сторону Муравьёва перешли левые эсеры: командующий Симбирской группой войск и Симбирским укрепрайоном Клим Иванов и начальник Казанского укрепрайона Трофимовский.

Таким образом, мятеж Муравьева оказался кратковременным и неудачным. Но всё же он нанес серьёзный урон Красной Армии. Управление войсками Восточного фронта было дезорганизовано сначала телеграммами главкома Муравьева о мире с чехословаками и войне с Германией, а затем — об измене Муравьева. Красные войска были этим деморализованы. В результате белым (Народной армии Комуч) вскоре удалось серьезно потеснить красных и выбить их из Симбирска, Казани и других городов Поволжья, что ещё более ухудшило положении Советской России. Так, 21 июля ударный сводный отряд Народной армии и Чехословацкого корпуса под командованием Владимира Каппеля взял Симбирск. 25 июля войска Чехословацкого корпуса вступили в Екатеринбург. В тот же день Народная армия Комуч заняла Хвалынск. Кроме того, красные в середине июля терпели тяжелые поражения и на востоке Сибири. Красная Армия оставила Иркутск, куда вступили сибирские белые и чехословаки. Отряды красных отступали к Байкалу.

17 июля Временное Сибирское правительство, располагавшееся в Омске, под руководством Петра Вологодского приняло «Декларацию о государственной самостоятельности Сибири». Декларация провозгласила международную правосубъектность Сибири, границы которой простирались от Урала до Тихого Океана, самостоятельность государственной власти Временного сибирского правительства. При этом руководители Сибири сразу же заявили о готовности вернуться в состав демократической России, если на то будет высказана воля вновь собранного Всероссийского Учредительного Собрания. Понятно, что это были лишь слова. По сути, все «самостийные» и «демократические» правительства, появлявшиеся на обломках старой России, автоматически становили колониями Запада и частично Востока (Японии).

Солдаты полков Михаила Муравьёва и Чехословацкого корпуса

О странностях мятежа

По другой версии восстание было инициировано частью большевистского руководства, которая хотела сместить Ленина. Так, в декабре 1923 года Зиновьев и Сталин сообщили, что глава «левых коммунистов» Бухарин получил от левых эсеров предложение силой сместить Ленина, учредив новый состав СНК. Нельзя забывать, что т. н. «левые коммунисты», в том числе Дзержинский (глава ВЧК), Н. Бухарин (главный идеолог партии) и другие видные представители большевистской партии, выступали за революционную войну с Германией. Только угроза Ленина выйти из ЦК и обратиться напрямую к массам, заставила их уступить в этом вопросе. Вызывает вопросы и поведение Дзержинского, который явился в штаб мятежников и фактически «сдался». Этим он нарушил управление ВЧК и одновременно создал себе алиби, на случай провала замысла. Да и зачинщик мятежа – Блюмкин позднее стал фаворитом Дзержинского в ЧК. Кроме того, именно в окружении «железного Феликса» чётко виден англо-французский след, а Антанта была заинтересована в продолжение войны между Россией и Германией.

Автор: Самсонов Александр Статьи из этой серии: Смута. 1918 год