что означает в демографии явление демографического старения

Демографическое старение

Это результат длительных демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, рождаемости, смертности, их соотношения, а также частично миграции.

Учёт тенденций и последствий демографического старения — важнейшая задача демографической политики.

По оценкам ООН, население мира в возрасте 60 лет и старше насчитывало в 2000 году 600 миллионов человек, что почти втрое превышало численность этой возрастной группы в 1950 году (205 миллионов человек). В 2009 году она превысила 737 миллионов человек, а к 2050 году составит более 2 миллиардов человек, ещё раз утроившись за период времени в 50 лет.

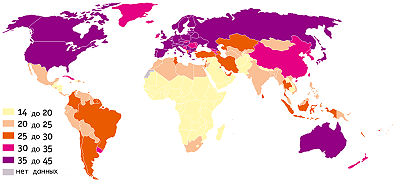

В 2009 году удельный вес населения 60 лет и старше в среднем по миру составлял 10,8 %. Он был наименьшим в Катаре и ОАЭ (1,9 %), а наибольшим — в Японии (29,7 %).

Старение общества — серьёзная экономическая проблема. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году 22 % населения Земли будет пенсионерами, а в развитых странах на каждого работающего гражданина будет приходиться по пенсионеру. Старение общества неизбежно ждёт все развитые страны, а чуть позднее — и развивающиеся. Эта проблема требует комплексного подхода — социального, экономического и технологического. Развитие медицины позволяет надеяться, что возраст «активной старости», то есть состояния, когда пожилой человек может вести более-менее полноценную жизнь, будет неуклонно повышаться. Автоматизация производства позволяет работать стареющим людям с ухудшающимся физическим состоянием. Во многих сферах возможна удалённая работа, которая подходит пожилым людям.

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Возрастно-половые пирамиды — графическое представление распределения населения по полу и возрасту, использующееся для характеристики половозрастного состава населения.

К развивающимся странам (англ. Developing countries), — более точное, но нецелесообразное определение — менее развитые страны (англ. Less developed countries) — теоретически относят те государства и страны, у которых более низкий уровень ВВП на душу населения по сравнению с другими государствами и странами.

Научно-

образовательный

портал IQ

Картотека:

демографическое старение

Старик из индийского дома престарелых. Фото из проекта Дарьи Белостоцкой

1

О чем речь?

Демографическое старение/старение населения/эйджинг (от англ. aging — старение) — процесс, характеризующийся увеличением среднего возраста, ростом в общей численности населения доли пожилых и сокращением доли молодых.

2

Что ждать к концу столетия?

По данным ООН, в 1950 году количество пожилых (65+) в мире не превышало 130 миллионов. К 2015 году выросло в 4,6 раза — до 600 миллионов. В 2050 ожидается 1,6 млрд, к 2100 — 2,5 миллиарда. В 100 раз больше должно стать тех, кто старше 80 лет: с 10 млн в 1950 до 910 млн в 2100-м.

Доля первой группы сегодня составляет 10%, второй — не более 2%. К 2100 году показатели увеличатся соответственно втрое и вчетверо.

3

Механика эйджинга

Старение населения — результат взаимодействия двух демографических процессов: возрастающей продолжительности жизни (вследствие снижающейся смертности) и падающей рождаемости. Снижение смертности повышает средний возраст, в котором люди умирают. Падение рождаемости уменьшает частоту, с какой они появляются на свет, в результате соотношение между численностью поколений, родившихся недавно и родившихся давно, смещается в пользу последних.

В научной литературе такое движение (от высоких показателей смертности и рождаемости с преобладанием молодых когорт к низким с преобладанием пожилых) называется демографическим переходом.

4

Как это работает

До старта демографического перехода рождаемость и смертность были высокими, численность человечества почти не менялась.

На рубеже XVIII-XIX веков (в Западной Европе и Северной Америке) и в первой половине XX века (в развивающихся странах) население резко прибавило. При высокой рождаемости начал снижаться уровень смертности в результате улучшения питания, санитарно-гигиенических условий, прогресса медицины и проч.

С конца XIX столетия вслед за смертностью вниз устремилась рождаемость. Главные факторы: удорожание стоимости содержания детей, повышение уровня образования, появление более эффективных средств контрацепции. Темпы прироста населения затухали, доля молодежи сокращалась, людей среднего возраста — увеличивалась, пожилого — оставалась более-менее стабильной.

Развивающиеся страны вступили в эту фазу с середины ХХ века, развитые к концу ХХ-го из нее уже вышли. Продолжающееся снижение смертности и значительный рост средней продолжительности жизни сдвинули структуру населения в пользу пожилых.

5

Старение — универсальный тренд?

Все государства рано или поздно преодолевают одни и те же ступени демографического перехода. В развитых странах процесс запустился примерно на 100 лет раньше и протекал медленнее. Развивающиеся нагоняют по ускоренной программе. С эйджингом они столкнулись позже, но его высокие темпы существенно обостряют проблему.

6

Кто в лидерах

По масштабам явления значительно впереди индустриальные страны: удельный вес пожилых граждан 17,6%, в развивающихся — 6,4%. Самые «стареющие» — Япония и Южная Корея: в 2100 году свыше трети их населения будет старше 64 лет. Ненамного отстает Западная Европа: 20% пожилых сейчас и 30-33% к концу века.

7

А что в России?

На фоне большинства стран предстоящее старение в РФ не выглядит сверхкритичным и аномальным. Сегодня доля пожилых (65+) здесь в 1,5 раза выше, чем у соседей по БРИК — Бразилии, Индии и Китая. Однако это «лидерство» временное. Бразилия и Китай, например, «догонят» РФ через 1,5-2 десятилетия, а к концу века доля пожилых будет в 1,5 раза выше уже у них.

С середины столетия дальнейший эйджинг российского населения почти прекратится. К финишу XXI века с показателем 24% Россия окажется в более выигрышном положении даже по отношению со сравнительно благополучными США (28%).

8

За чей счет содержать пожилых?

Население любой страны условно делится на две части: экономически зависимое (получающее «даровые» ресурсы от других) и экономически независимое (направляющее «даровые» ресурсы другим). Старение неизбежно ухудшает соотношение между ними и вызывает рост коэффициента демографической нагрузки пожилыми.

Коэффициент демонстрирует, сколько пенсионеров находится «на содержании» одного потенциального работника. Прогнозируется, что в 2015-2100 годах показатель вырастет в мире с 14% до 42%. В большинстве развитых стран нагрузка увеличится примерно вдвое, а в Южной Корее даже вчетверо. В результате каждому человеку трудоспособного возраста предстоит «содержать» не менее 0,6-0,8 пожилого. В России пропорция окажется ниже (0,45-0,48), но и это, по историческим меркам, рекорд.

9

Чем может обернуться перераспределение ресурсов?

Трансформацией экономики. Ключевые драйверы ее роста (предложение труда, производительность, потребление и сбережения) будут меняться в соответствии с тем, «на какой стадии жизненного цикла находится большинство населения». У многих наблюдателей это вызывает серьезную тревогу. Опасаются, что глобальный эйджинг максимально замедлит темпы экономического роста, затормозит технологический прогресс, приведет к «обмелению» рынка труда, спровоцирует конфликты поколений «за куски сжимающегося бюджетного “пирога”» и т.д. Однако адекватно предсказать последствия и понять, как их смягчить с учетом исторического опыта, нельзя «по вполне банальной причине — просто потому, что приобрести такой опыт у человечества еще не было возможности».

Демографическое старение

Демографическое старение населения — увеличение доли пожилых людей в общей численности населения.

Это результат длительных демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, рождаемости, смертности, их соотношения, а также частично миграции.

Учет тенденций и последствий демографического старения — важнейшая задача демографической политики.

По оценкам ООН, население мира в возрасте 60 лет и старше насчитывало в 2000 году 600 миллионов человек, что почти втрое превышало численность этой возрастной группы в 1950 году (205 миллионов человек). В 2009 году она превысила 737 миллионов человек, а к 2050 году составит более 2 миллиардов человек, еще раз утроившись за период времени в 50 лет.

Старение общества — серьезная экономическая проблема. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году 22% населения земли будет пенсионерами, а в развитых странах на каждого работающего гражданина будет приходится по пенсионеру. Старение общества неизбежно ждёт все развитые страны, а чуть позднее — и развивающиеся. Эта проблема требует комплексного подхода — социального, экономического и технологического. Развитие медицины позволяет надеяться, что возраст «активной старости», то есть состояния, когда пожилой человек может вести более-менее полноценную жизнь, будет неуклонно повышаться. Автоматизация производства позволяет работать стареющим людям с ухудшающимся физическим состоянием. Во многих сферах возможна удалённая работа, которая подходит пожилым людям. [2]

Содержание

Этапы

На первом этапе при снижении рождаемости ниже уровня простого воспроизводства число родившихся превосходит число умерших и структура населения относится к прогрессивному типу: численность младшего поколения больше численности среднего поколения, а численность среднего поколения больше численности старшего поколения. При сохранении низкой рождаемости через поколение наступает второй этап. Численность младшего поколения уже меньше численности среднего поколения, но численность среднего поколения пока еще превосходит численность старшего поколения. Но поскольку численность младшего поколения пока еще превосходит численность старшего поколения, то рождаемость превосходит смертность и на втором этапе идет инерционный рост населения. На третьем этапе структура населения приобретает регресионный характер: численность младшего поколения меньше численности среднего поколения, а численность среднего поколения меньше численности старшего поколения. В этом случае смертность превосходит рождаемость и идет убыль населения. Четвертый и пятый этап — это всего лишь теоретическая модель выхода из демографического кризиса, но еще ни одна депопулирующая страна не продвинулась дальше третьего этапа. На четвертом этапе рождаемость повышается, но из-за регресссионной структуры населения смертность превосходит рождаемость и идет инерционная убыль населения (подобно инерционному росту на втором этапе). И только на пятом этапе структура населения снова приобретает прогрессивный характер и начинается рост населения.

«Снизу» и «сверху» употреблены в связи с особым графическим способом изображения возрастной структуры населения в виде возрастных пирамид. Снижение рождаемости ведет к сужению основание, а снижение смертности — к расширению вершины.

Критерии оценки

Наибольшее применение при оценке старения населения получили коэффициенты старения следующего вида:

где

В Российской Федерации используется главным образом первый показатель. Второй показатель используется в ряде западных стран и международной статистике ООН.

При оценке процесса демографического старения (если в качестве критерия используется возраст 60 лет) используется шкала построенная французским демографом Ж.Божё-Гарнье и доработанная Э.Россетом:

| Этап | Доля лиц в возрасте 60 лет и старше,% | Этапы старения и уровня старости населения |

|---|---|---|

| 1 | Шкала демографического старения ООН | |

| Этап | Доля лиц в возрасте 65 лет и старше,% | Этапы старения и уровня старости населения |

| 1 | 7 | Старое население |

Демографическое старение в мире

Если развитые страны столкнулись с проблемой старения населения раньше всех, то к настоящему моменту процесс демографического старения населения охватил весь мир.

В 1950 году 8% мирового населения было в возрасте старше 60 лет В 2000 году — 10%

Демографическое старение в России

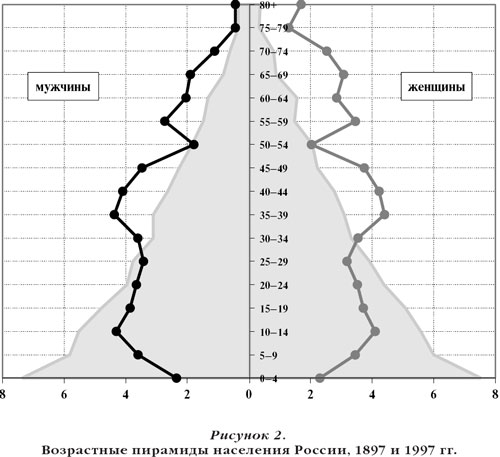

Россия конца XIX века представляла собой страну с молодым населением: число детей существенно превышало численность лиц пожилого возраста. До 1938 года население СССР оставалось «демографически молодым», однако позже, начиная с 1959 года, началось его демографическое старение: доля лиц молодого возраста стала сокращаться, а лиц пожилого возраста — увеличиваться.

Эти процессы порождают проблему финансирования пенсионной системы.

Причины

Главная причина старения, а в России практически единственная, — снижение рождаемости. В России смертность замедляет старение, т. к. многие не доживают до старости или живут в преклонном возрасте меньше, чем в других странах. В странах, добивающихся значительных успехов в увеличении средней продолжительности жизни, растет доля «самых старых» (самый верхний сегмент возрастной пирамиды). В России население стареет «снизу», в развитых странах Запада и Японии — «сверху» (достижения медицины).

Последствия

Процесс старения населения также порождает ряд экономических, социально-гигиенических и морально-этических последствий, которые по-разному рассматриваются и решаются в отдельных странах. По мнению ряда демографов и социологов старение населения увеличивает «нагрузку» на трудоспособное население. Однако при этом следует учитывать, что материальные и культурные блага, которыми располагают и которые умножают своим трудом молодые поколения, является в определенной мере результатом труда их предшественников, сегодняшних пенсионеров. Старение населения — закономерный процесс, имеет необратимые последствия. Поэтому учёт тенденций и последствий старения населения — важная задача социальной политики

Социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы старения населения:

Демографическое старение

Из Википедии — свободной энциклопедии

Демографическое старение населения — увеличение доли пожилых людей в общей численности населения.

Это результат длительных демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, рождаемости, смертности, их соотношения, а также частично миграции.

Учёт тенденций и последствий демографического старения — важнейшая задача демографической политики.

По оценкам ООН, население мира в возрасте 60 лет и старше насчитывало в 2000 году 600 миллионов человек, что почти втрое превышало численность этой возрастной группы в 1950 году (205 миллионов человек). В 2009 году она превысила 737 миллионов человек, а к 2050 году составит более 2 миллиардов человек, ещё раз утроившись за период времени в 50 лет.

По данным Всемирного Банка доля населения Земли старше 65 лет по состоянию на 2019 год составляла рекордные 9,09 %, а процесс старения населения Земли с 2010 года резко ускорился. [1] В свою очередь доля населения Земли младше 14 лет достигла своего пика в 1966 году, когда она составляла 38 %, после чего неуклонно снижается, достигнув по состоянию на 2019 год значения в 25,65 %. [2] Доля трудоспособного (от 15 лет и до 64 лет) населения Земли достигла своего пика в 2014 году, когда она составляла 65,58 %, после чего неуклонно снижается, достигнув по состоянию на 2019 год значения в 65,25 %. [3]

Японская нация является самой престарелой и одной из самых быстро стареющих в мире. По состоянию на 1 октября 2021 года 29,1 % населения Японии было старше 65 лет. [4] Причиной может быть относительно непродолжительный по времени послевоенный беби-бум в Японии и строгая иммиграционная политика.

Среди стран мира доля населения в возрасте до 15 лет варьируется от 12 % в Японии, Южной Корее, Гонконге, до 50 % в Нигере. В этом ряду стран Россия (18 %) делит 55-62 места с США, Китаем, Швецией, Великобританией, Черногорией и Гваделупой. Доля населения 65 лет и старше составляет от 1 % в ОАЭ до 29 % в Японии. В 23 странах, включая Японию, она уже составляет 20 % и более. Значение коэффициента общей демографической нагрузки варьируется от 19 детей и пожилых людей на 100 человек 15-64 лет в Катаре и ОАЭ до 113 в Нигере и 100 в Анголе и Афганистане. Еще в 7 африканских странах она превышает 90. [5]

Старение общества — серьёзная экономическая проблема. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году 22 % населения Земли будет пенсионерами, а в странах мира на каждого работающего гражданина будет приходиться по пенсионеру. Старение населения происходит во всём мире (кроме Африки южнее Сахары), как в развитых странах так и в развивающихся странах. [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Демографическое старение населения возникает из-за демографического перехода, в заключительной фазе которого рождаемость падает ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на женщину), а со временем, по мере увеличения продолжительности жизни населения, его старения и как следствие постепенно растущей смертности, рождаемость падает ниже уровня смертности, и возникает депопуляция. Одной из самых главных экономических угроз демографического старения населения Земли, является возникновение перманентного экономического застоя и постоянной дефляции, приводящих к снижению цен из года в год и отсутствию реального роста зарплат и экономики. Старение населения приводит к сокращению спроса и потребительской активности, увеличению доли неработающих (иждивенцев) к доле работающих, повышению нагрузки на системы медицинского, пенсионного и социального страхования, увеличению налогообложения работающих, сокращению ВВП, уменьшению молодых, наиболее креативных, прогрессивных и открытых для современных инноваций и технологий слоёв общества и т. д. По мере увеличения доли пожилых людей в обществе пенсионная система становится всё менее эффективной и неизбежно растёт пенсионный возраст. Снижение инфляции и экономического роста наблюдается во многих странах мира. Наиболее яркими примерами могут служить Италия и Япония, страдающие от экономического застоя, а Япония вдобавок находится почти три десятилетия в состоянии постоянной дефляции. [13] [14] [15] [16] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Всё это, в свою очередь, может оказать разрушительное влияние на экономики развитых и особенно развивающихся стран мира, которые ещё не завершили демографический переход, так как они могут не успеть до завершения демографического перехода в период открытого демографического окна воспользоваться демографическим дивидендом, чтобы развить в должной мере экономики своих стран до уровня развитых экономик (с высокой добавочной стоимостью, высоким уровнем жизни населения и т. д.). То есть те развивающиеся страны мира, которые ещё не завершили демографический переход, могут не успеть разбогатеть, как уже постареют. Расходы на пенсионное обеспечение могут стать слишком большим грузом для бюджета, и поэтому забота о пожилых людях может целиком лечь на плечи домохозяйств. [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [28] [33] [34] [35] [36] [37]

Прогнозируется, что старение рабочей силы будет снижать производительность труда, особенно за счет его негативного влияния на рост общей производительности факторов производства, в среднем на 0,2 % в год в течение следующих двух десятилетий. Эта проблема требует комплексного подхода — социального, экономического и технологического.

Что означает в демографии явление демографического старения

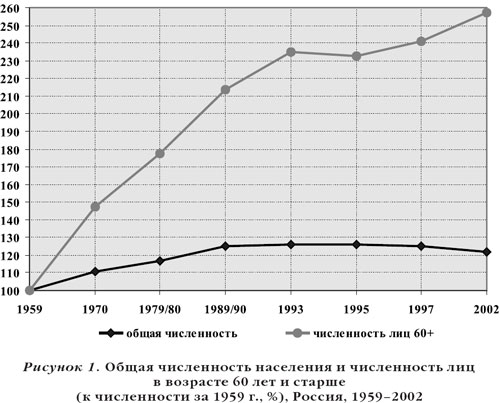

В течение всего XX века доля пожилых людей в общей численности населения Земли постоянно увеличивалась. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в XXI веке. Так, в 1950 году пожилые люди (лица в возрасте 60 лет и старше) составляли 8% мирового населения, в 2000 году — уже 10%, а в 2050 году, по прогнозам ООН, их доля достигнет 21%. Еще два десятилетия назад казалось, что демографическое старение населения, т. е. увеличение доли пожилых в общей численности населения, свойственно исключительно развитым странам. Однако сегодня стало очевидно, что этот процесс охватил практически весь мир. Что касается России, то здесь в 1959–2002 годах общая численность населения увеличилась примерно на четверть, а число пожилых людей увеличилось более чем в два с половиной раза.

Старение населения — это одно из проявлений трансформации его возрастной структуры в процессе демографического перехода, или демографической революции. Демографический переход, т. е. смена традиционного (экстенсивного) типа воспроизводства населения современным, совершается на протяжении последних двух столетий под влиянием изменений в экономической, психологической и других сферах жизни общества [1]. Иными словами, демографический переход совпадает по времени со вступлением человечества в эпоху индустриальных обществ [2].

Доиндустриальным (аграрным) обществам и ранним стадиям развития индустриальных обществ свойствен экстенсивный тип воспроизводства. В условиях очень высокой смертности сложились традиционные нормы демографического поведения, ориентированные на то, чтобы не допустить вымирания. Для этого, естественно, необходима была высокая рождаемость, и в обществе господствова ли и постоянно воспроизводились такие отношения, которые исключали возможность массового внутрисемейного регулирования деторождения.

Переход от традиционного, экстенсивного режима воспроизводства к современному сопровождается изменением возрастной структуры населения, которая графически изображается в виде возрастной пирамиды. На смену пирамиде с широким основанием и узкой вершиной приходит пирамида с узким основанием и расширенной вершиной — такова обычная динамика возрастного состава населения в период демографического перехода.

Сильнее всего возрастная структура изменяется на том этапе демографического перехода, когда начинается снижение рождаемости. Рис. 3 иллюстрирует соотношение рождаемости и старения населения России.

Как видно, за прошедшие сорок с лишним лет суммарный коэффициент рождаемости для России сократился более чем в два раза (с 2,6 в 1959 году и 2,01 в 1989-м до 1,25 рождений на женщину в 2002-м), в то время как доля лиц в возрасте 60 лет и старше выросла более чем в два раза.

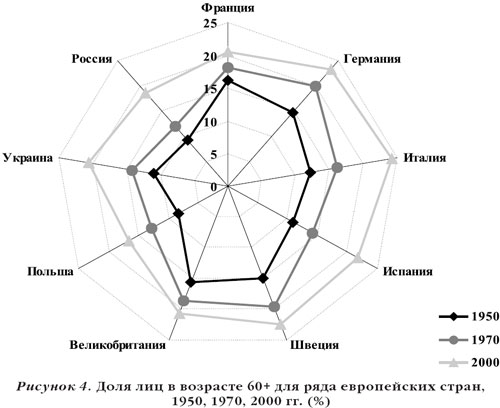

Снижение смертности, рост средней продолжительности жизни и внутрисемейное регулирование деторождения начались в Европе гораздо раньше, чем в других регионах мира. Естественно, гораздо раньше здесь стало заметно и старение населения. Поскольку в России демографический переход начался позднее, чем в экономически развитых европейских странах, то ее население более «молодо». Но, как будет показано ниже, процесс старения в России ускоряется.

Старение населения влияет на все стороны жизни общества. Детальный анализ динамики демографической ситуации необходим для принятия политических решений, затрагивающих интересы общества в целом: в области здравоохранения, образования, подготовки и переподготовки кадров, страхования, социального обеспечения, пенсионной системы и других. Поэтому исследование демографических характеристик старения как с теоретической, так и с практической точки зрения является весьма актуальным.

Показатели демографического старения населения

Демографы ООН придерживаются следующей классификации обществ по степени старения: молодым называют население, в котором лиц в возрасте 65 лет и старше менее 4%; зрелым — общество, где таких людей от 4% до 7%; если же их доля превышает 7%, то население считается старым [4]. В России людьми трудоспособного возраста считаются мужчины от 16 до 59 и женщины от 16 до 54 лет. Людей старше предельного трудоспособного возраста относят к категории пожилых. Однако чтобы сопоставление было корректным, мы в соответствии с международной классификацией будем называть пожилыми лиц в возрасте 60 (или 65) лет и старше.

Для характеристики старения населения в демографических исследованиях используются такие показатели, как доли лиц определенного возраста в численности всего населения или его части: доля лиц старше 60 или 65 лет (обозначаемая 60+ или 65+) в общей численности населения, доля лиц в возрасте 75 лет и старше (75+) в общей численности населения, доля лиц в возрасте 75+ или 80+ по отношению к численности возрастной группы 60+.

Одной из мер старения населения является индекс старения — число лиц пожилого возраста на 100 детей. Вычисляется он как отношение численности или доли лиц старше трудоспособного возраста к численности или доле детей (возрастная группа 0–14 лет), умноженное на 100.

Для экономического анализа очень важны показатели старения, связанные с демографической нагрузкой, которая рассчитывается как отношение числа детей и/или лиц старше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения, умноженное на 100. Помимо общей демографической нагрузки, нас может интересовать показатель нагрузки, учитывающий только лиц старше трудоспособного возраста, и доля этого показателя в общей демографической нагрузке.

В последние годы в исследованиях, связанных со старением населения, все чаще используется коэффициент поддержки родителей, играющий важную роль при оценке возможности неформальной помощи самым пожилым. Он вычисляется как отношение общего числа лиц в возрасте 85+ к числу лиц в возрасте 50–64 лет, умноженное на 100.

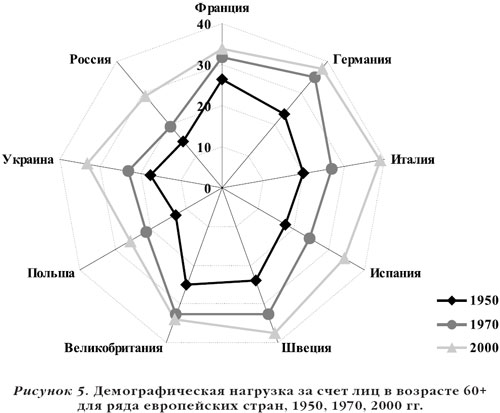

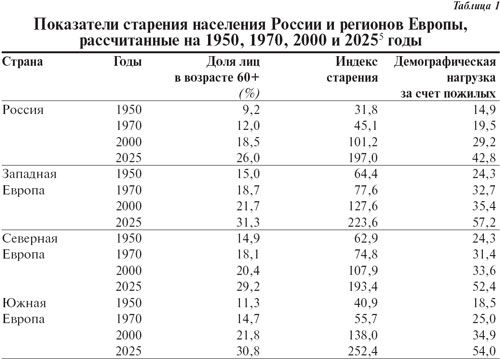

Результаты расчетов показывают, что в 1950 году в Западной Европе доля лиц в возрасте 60+ была выше, чем в России, более чем на 60%, а в 2000 году — менее чем на 20%; в 1950 году индекс старения для стран Западной Европы превосходил российский показатель более чем на 100%, а к 2000 году это различие сократилось до 26%; за истекшие 50 лет относительная разница в значениях демографической нагрузки за счет пожилых между Россией и Западной Европой уменьшилась в три раза. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии принципиальных различий в динамике старения населения России и развитых европейских стран, а также о сближении значений рассмотренных показателей для Западной, Северной и Южной Европы [6].

Расчеты показателей старения для отдельных групп российского населения позволяют выявить важные особенности демографического развития нашей страны. В России значительно сильнее, чем в Западной Европе, выражен гендерный дисбаланс возрастной структуры: так, в 2002 году в группе от 60 лет и старше на 1 000 женщин приходилось 529 мужчин. Поэтому и значения таких показателей, как доля лиц в возрасте 60+ в общей численности населения, индекс старения и демографическая нагрузка за счет пожилых, для женского населения у нас почти в два раза выше, чем для мужского [7]. Для сравнения: в Западной Европе в 2000 году для возрастов 60+ на 1000 женщин приходилось 720 мужчин.

Различаются и показатели старения для городского и сельского населения России [8]: доля лиц в возрасте 60+, демографическая нагрузка за счет пожилых и коэффициент поддержки родителей для сельского населения выше, чем для городского, а индекс старения выше для городского населения. Учитывая гендерный дисбаланс, можно предсказать, что в будущем особого внимания потребуют проблемы пожилых (и зачастую одиноких) сельских женщин.

При формировании и реализации социальной политики необходимо учитывать региональные особенности воспроизводства населения и процесса старения [9]. В начале XXI века демографическую ситуацию во всех регионах России можно описать одними и теми же словами: рождаемость значительно сократилась, так что ее уровень повсеместно опустился ниже границы простого воспроизводства, а высокий уровень смертности определяет низкую ожидаемую продолжительность жизни.

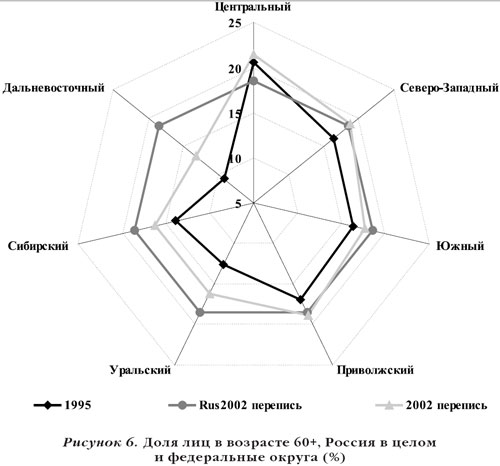

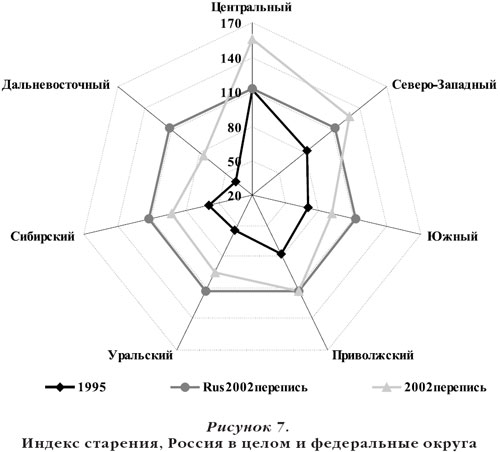

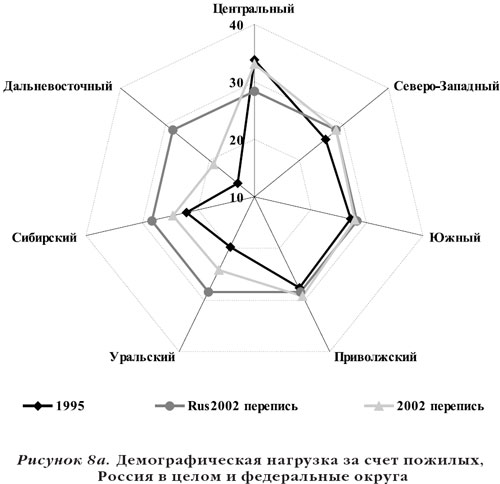

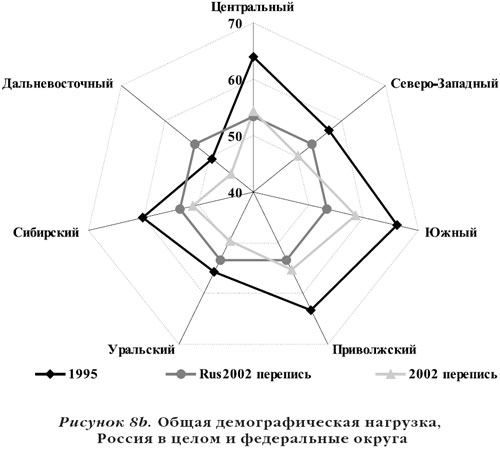

Такой разброс показателей рождаемости, смертности и миграции предопределяет существенные региональные различия и в значениях характеристик старения населения. Это видно на рис. 6–8 [11].

Как и следовало ожидать, за семь лет (1995–2002) значения рассмотренных показателей для России и всех федеральных округов возросли.

В 2002 году самые низкие показатели старения зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе, самые высокие — в Центральном федеральном округе. В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах (входящих в состав Дальневосточного федерального округа) доля лиц в возрасте 60 лет и старше составляла соответственно 3,4% и 4,8%, индекс старения для Ямало-Ненецкого округа оказался равным 14,8 чел. в возрасте 60+ на 100 детей, для Чукотского и Таймырского округов — 22,7. Очень низка в этом регионе и демографическая нагрузка за счет пожилых: 4,5 пенсионера на 100 трудоспособных в Ямало-Ненецком и 6,5 — в Чукотском округах.

Эти цифры резко отличаются от показателей для Центральной России. Так, в Тульской области пожилые люди составляют 24,5% населения, в Рязанской — 24%. Здесь же зафиксирован максимальный индекс старения — 181,8 в Тульской области и 169,4 в Рязанской. Самая высокая демографическая нагрузка за счет пожилых — в Тульской (39,4), Рязанской и Тверской (38,8) областях.

Наибольшие региональные различия характерны для коэффициента поддержки родителей: его значения варьируют от 0,1 и 0,4 для Таймырского и Чукотского автономных округов до 7,3 и 6,7 для Воронежской и Тамбовской областей.

При обсуждении экономических и социальных последствий старения населения на первый план обычно выдвигается увеличение демографической нагрузки за счет пожилых (рис. 8а). Однако не следует забывать, что на иждивении людей в трудоспособном возрасте находятся не только пожилые люди, но и дети, доля которых в формировании демографической нагрузки сокращается. В итоге общая нагрузка не только не увеличивается, но, как видно на рис. 8b, даже снижается.

Так что последствия старения в действительности оказываются не столь угрожающими, как это представляется чиновникам.

Долго ли живут пенсионеры?

Ответ на этот вопрос дает показатель ожидаемой продолжительности жизни в старших возрастах. Рассчитывают его с учетом динамики возрастных коэффициентов смертности, вычисляемых как число умерших на 1 000 человек мужского или женского населения определенной возрастной группы.

В России в последние десятилетия этот показатель для старших возрастных групп не уменьшался — наоборот, с 1989 по 2001 год коэффициент смертности в группе 60–64-летних увеличился с 32,6 до 47,0 для мужчин и с 13,2 до 16,5 для женщин. Особенно выпукло наше отставание от развитых стран Европы проявляется в сравнении российских демографических данных со шведскими [12]. Так, коэффициент смертности российских мужчин в возрасте 60–64 лет за 2000 год соответствует аналогичному показателю для Швеции за 1835 год, а коэффициент смертности мужчин 70–74 лет — для Швеции за 1865 год; у нас коэффициент смертности женщин в возрасте 60–64 лет такой же, как в Швеции в 1945 году, а женщин возрастной группы 70–74 года — как в 1950 году.

Повсюду и для всех рассмотренных возрастных категорий коэффициенты смертности у мужчин выше, чем у женщин, но в России их разница несоразмерно велика: так, здесь этот показатель почти равен для мужчин 60–64 лет и для женщин 70–74 лет (45 и 41 соответственно, данные за 2000 год). О крайне неблагоприятной ситуации с мужской смертностью в России свидетельствуют и следующие расчеты: в 2000 году из 100 доживших до 20 лет мужчин лишь 55 дожили до 60 лет и всего 45 — до 65 лет. Для сравнения: вШвеции уже в 1933–1937 годах из 100 доживших до 20 лет мужчин 78 доживали до 60 лет и 70 — до 65 лет. Приведенные данные еще раз указывают на то, что в России смертность в старших возрастах достигла катастрофического уровня и что необходимо принять адекватные меры для оздоровления ситуации.

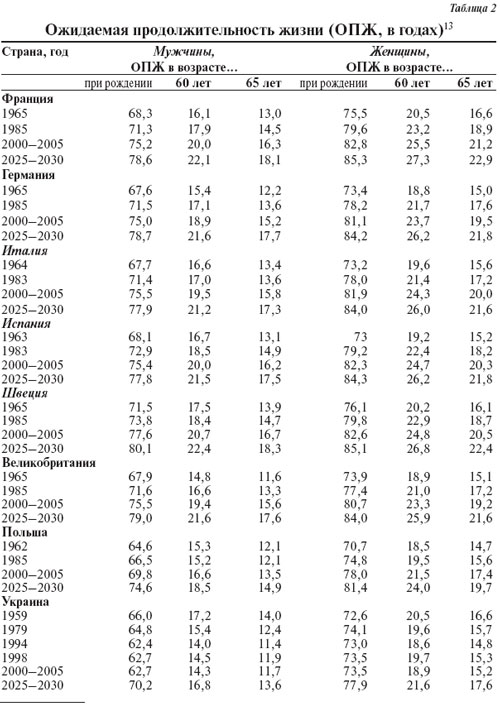

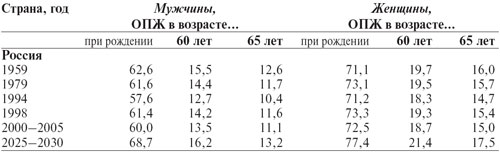

В табл. 2 приведены данные об ожидаемой продолжительности жизни для России и Украины, у которой сходный с Россией режим воспроизводства населения, в сравнении с рядом экономически развитых стран Северной, Южной, Западной и Восточной Европы.

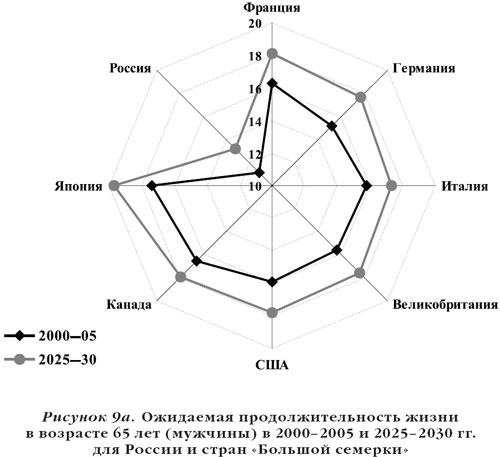

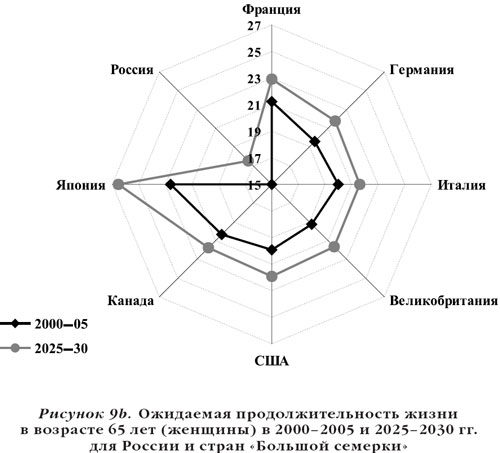

Как видно из табл. 2, с середины 60-х годов XX века и до начала XXI века в европейских странах, за исключением России и Украины, продолжительность жизни людей старших возрастных групп росла. В России же неблагоприятные тенденции в динамике смертности приводят к тому, что ожидаемая продолжительность жизни в старших возрастных группах уменьшилась, а ее абсолютные показатели значительно ниже, чем в развитых странах. Так, если в странах Западной, Северной и Южной Европы мужчинам, которым в 2000 году исполнилось 60 лет, суждено было прожить в среднем еще 19–21 год, то в России — всего 13,5 лет, т. е. даже меньше, чем 65-летним мужчинам, живущим в развитых странах. Еще сильнее отстаем мы от Японии: сейчас у нас среднестатистическому 65-летнему мужчине остается жить в среднем 11,1 года, а в Японии — 17,4 года, среднестатистическая россиянка того же возраста проживет еще 15 лет, а японка — 22,6 года, что наглядно демонстрируют рисунки 9а-b.

Старение населения и социальная политика в России

Одно из последствий старения населения — рост пенсионных затрат. Сейчас в большинстве развитых стран возраст выхода на пенсию составляет 65 лет. В России повышение пенсионного возраста рассматривается как возможный способ снижения демографической нагрузки на трудоспособное население. Но российская модель смертности значительно отличается от той, что сформировалась в развитых странах, поэтому их опыт организации пенсионного обеспечения нельзя перенести сюда в неизменном виде. В силу того что в России ожидаемая продолжительность жизни у старших возрастных групп крайне низка, повышение возраста выхода на пенсию означало бы для наших пожилых, что у них без всякой компенсации отнимают несколько лет «свободного времени» [14].

Нельзя не принять во внимание и другие негативные последствия этой непопулярной меры. В России традиционно велика роль бабушек и дедушек в воспитании внуков. Повышение возраста выхода на пенсию может сказаться на снижении рождаемости и повлечь еще больший рост беспризорности и социального сиротства. На это обратил внимание А. В. Сидоренко, руководитель Программы ООН по проблемам старения, в интервью, данном во время Международного экологического форума (Санкт-Петербург, 2003): «В западной культуре есть понятие “рашен бабушка” — собирательный образ российской пенсионерки с совершенно не западным менталитетом. Это жертвенная, энергичная, трудолюбивая натура, живущая интересами своих детей и внуков. Пока пожилая немецкая фрау путешествует и танцует, наша бабуля нянчит малышей и возделывает огород. Так кто же обществу более ценен?» [15] Заметим, что на Западе в последнее время отмечается важность контактов детей с бабушками и дедушками.

Нельзя не признать, что в ближайшие десятилетия в России, как и в большинстве промышленно развитых стран, меньшему числу работников придется содержать больше пенсионеров. Но при этом за счет скромного увеличения темпов прироста производительности труда можно не только сгладить остроту демографических проблем, но и повысить уровень жизни.

Недавно опубликованный ООН сборник «World Population Policies 2003» наглядно демонстрирует, какое значение отводят правительства разных стран демографическим проблемам, в том числе старению населения. Правительство России заявляет о своей глубокой озабоченности этим вопросом [16]. Однако в Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года [17] вопросы старения населения должным образом не отражены; их даже не выделили в отдельный раздел.

С точки зрения мирового сообщества старение населения не ставит перед человечеством неразрешимых задач. Этого же мнения придерживаются многие исследователи. Поскольку старение населения протекает эволюционно, его последствия проявляются постепенно и предсказуемо. А значит, они могут и должны своевременно учитываться.

[1] Понятие демографической революции было впервые сформулировано в работах французского демографа А. Ландри. См.: Landry A. La Revolution Demographique. Paris, 1934. В англоязычной литературе принято считать, что первая формулировка этой теории была дана в работе Ф. Ноутстайна: Notestein F. Population: The Long View // Food for the world. Chicago, 1945. P. 36–57. Теория демографического перехода продолжает развиваться. См.: Вишневский А. Г. Демографическая революция. М.: Статистика, 1976; Горбунов В. К. Демографический переход в условиях индустриализации // Демографические процессы и их закономерности. М.: Мысль, 1986. С. 5–10; Пирожков С. И. Демографические процессы и возрастная структура населения. М.: Статистика, 1976. С. 136; Caldwell J. C. Toward a restatement of demographic transition theory // Population and Development Review. Vol. 2. № 3–4. P. 321–366; Kirk D. Demographic transition theory // Population Studies. 1996. Vol. 50. P. 361–387; Li N., Tuljapurkar S. Formal models of age structure transitions. Paper presented at the IUSSP/APN Conference on Age Structural Change and Policy Implications (Phuket, Thailand). 2000; Van de Kaa D. European Second Demographic Transition // Population Bulletin. 1987. Vol. 42. No 1.

[2] Вишневский А. Г. Тип воспроизводства населения // Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: БСЭ, 1994.

[3] Суммарный коэффициент рождаемости — это среднее число детей, рожденных одной женщиной в течение ее жизни.

[4] Пирожков С. И. Демографическое старение // Народонаселение: Энциклопедический словарь. М.: БСЭ, 1994.

[5] Значения для 2025 года рассчитаны на основе среднего варианта прогноза ООН (World Population Prospects. The 2000 Revision / United Nations. New York, 2001).

[6] Более детально динамика старения населения России исследована нами в следующих статьях: Пирожков С. И., Сафарова Г. Л. Старение населения: демографические аспекты // Успехи геронтологии. 1998. Вып. 2. C. 24–32; Пирожков С. И., Сафарова Г. Л. Тенденции старения населений России и Украины // Успехи геронтологии. 2000. Вып. 4. C. 14–20; Сафарова Г. Л. Демографические аспекты старения населения России // Успехи геронтологии. 1997. Вып. 1. C. 20–24.

[7] При расчете этих показателей в знаменателе берется численность населения обоего пола в трудоспособном возрасте.

[8] Сафарова Г. Л. Старение городского и сельского населения России // Современные проблемы старения населения в мире: тенденции, перспективы, взаимоотношения между поколениями. М.: МАКС Пресс, 2004. С. 121–130.

[9] Сафарова Г., Косолапенко Н., Арутюнов В. Региональная дифференциация показателей старения населения России // Успехи геронтологии. 2005. Вып. 16. C. 7–13.

[10] Коэффициент миграционного прироста — миграционный прирост за год на 10 000 населения.

[11] Показатели старения на 1995 год рассчитаны по данным Госкомстата, на 2002 год — по данным Всероссийской переписи населения 2002 года (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Т. 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке. М.: ИИЦ «Статистика России», 2004).

[12] Население Швеции является своего рода демографическим эталоном, поскольку, с одной стороны, в этой стране собраны и опубликованы надежные данные за длительный исторический период, а с другой — войны, голод и другие социальные катаклизмы влияли здесь на демографическую динамику значительно меньше, чем в других развитых странах.

[13] Показатели рассчитаны по данным ООН, Совета Европы, Госкомстата России и по прогнозам ООН до 2030 года. См: Демографический ежегодник России: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 1995, … 2002; Keyfitz N., Flieger W. World Population Growth and Aging. Chicago: The University of Chicago Press, 1990; Recent Demographic Developments in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999, … 2003; World Population Ageing 1950–2050. New York: UN, 2002; World Population Prospects. The 2000 Revision / United Nations. New York, 2001.

[14] Население России 1997. Пятый ежегодный демографический доклад / Отв. ред. А. Г. Вишневский. М., 1998.

[15] Анисимова Н. Феномен «рашен бабушка» // Санкт-Петербургские ведомости. 2003. № 129 (11 июля).

[16] World Population Policies. 2003 / United Nations. New York, 2004. P. 322.

[17] Одобрена распоряжением Правительства РФ от 24.09.2001 г. № 1270-р. См.: Доклад о состоянии и тенденциях демографического развития Российской Федерации (Реализация Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года). М.: Права человека, 2004.