Фейнман нобелевская премия за что

Фейнман нобелевская премия за что

Американский физик Ричард Филлипс Фейнман родился в Нью-Йорке, в семье Мелвилла Артура Фейнмана и урожденной Люсиль Филлипс. Вместе с младшей сестрой он вырос в Фар-Рокэвэй, в Куинсе (район Нью-Йорка). Отец Ф., заведующий отделом сбыта фабрики по изготовлению форменной одежды, питал глубокий интерес к естественным наукам и поощрял сына в проведении экспериментов в домашней лаборатории. Вместе со своим школьным приятелем Ф. устраивал для соседей представления, показывая нехитрые химические фокусы. Еще будучи учеником средней школы, он зарабатывал на мелкие расходы починкой радиоприемников. Став капитаном школьной команды по алгебре, Ф. обнаружил способность быстро решать головоломные математические задачи, рассматривая их в целом и избегая громоздких вычислений.

По окончании средней школы в 1935 г. Ф. поступил в Массачусетский технологический институт (МТИ) и в 1939 г. окончил его с дипломом бакалавра по физике. В МТИ, вспоминал впоследствии Ф., он осознал, что «наиболее важной проблемой того времени было неудовлетворительное состояние квантовой теории электричества и магнетизма (квантовой электродинамики)». Квантовая электродинамика занимается изучением взаимодействий между элементарными частицами и между частицами и электромагнитным полем.

Множество положений существовавшей тогда теории, созданной Вернером Гейзенбергом, Вольфгангом Паули и П.А. М. Дираком, получили блестящее подтверждение, но в ее структуре были и не совсем ясные моменты, например бесконечная масса и бесконечный заряд электрона. Ф. начал разрабатывать радикально новые теоретические подходы к решению этих проблем. Он назвал допущение о действии электрона на самого себя (а именно оно было источником появления бесконечностей, или расходимостей) «глупым» и предложил считать, что электроны испытывают действие только со стороны других электронов, причем с запаздыванием из-за разделяющего их расстояния. Такой подход позволял исключить само понятие поля и тем самым избавиться от других бесконечностей, доставлявших немало хлопот. Хотя Ф. и не удалось достичь удовлетворительных результатов, нетрадиционность мышления он сохранил на все последующие годы.

В 1939 г. Ф. поступил в аспирантуру Принстонского университета и получил Прокторскую стипендию. В аспирантуре он продолжил эксперименты с различными подходами к квантовой электродинамике, учась на ошибках, отбрасывая неудачные схемы и пробуя множество новых идей, часть которых рождалась в беседах с его руководителем Джоном А. Уиллером. Ф. стремился сохранить принцип запаздывающего действия одного электрона на другой: электрон, испытывающий действие со стороны другого электрона, в свою очередь воздействует на него с определенным дополнительным запаздыванием, подобно свету, отражающемуся назад, к своему источнику. По совету Уиллера Ф. предположил, что такое отражение состоит в испускании не только обычной запаздывающей волны, но и «опережающей», достигающей электрон до того, как начинается его возмущающее действие на другой электрон. Парадоксальный ход времени, текущего не только вперед, но и назад, его не беспокоил, как признавался впоследствии Ф.: «К тому времени я уже в достаточной мере стал физиком, чтобы не говорить: «О нет, это невозможно!»

После многих месяцев математических прикидок, неудач и попыток найти новые подходы Ф. преуспел в преобразовании понятий и уравнений с различных точек зрения. Ему удалось найти оригинальные пути включения квантовой механики в классическую электродинамику и разработать методы, позволяющие просто и быстро получать результаты, требующие при традиционном подходе громоздких вычислений. Одной из наиболее удачных его идей было применение принципа наименьшего действия, основанного на предположении о том, что природа выбирает для достижения определенной цели наиболее экономичный путь. Хотя Ф. и не был удовлетворен своими достижениями, однако он сознавал, что ему удалось существенно продвинуться в решении проблемы, а его работа получила признание. Ф. опубликовал свою диссертацию «Принцип наименьшего действия в квантовой механике» («The Principle of Least Action in Quantum Mechanics») и в 1942 г. получил докторскую степень по физике.

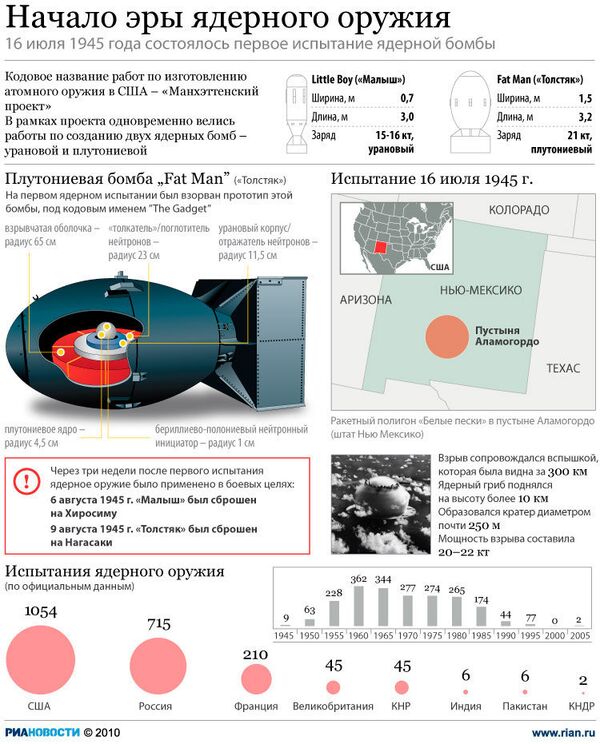

Незадолго до завершения диссертации Ф. получил приглашение на работу от группы принстонских физиков, занимавшихся разделением изотопов урана для нужд Манхэттенского проекта, т.е. для создания атомной бомбы. С 1942 по 1945 г. Ф. возглавлял в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) группу, работавшую в отделе Ханса А. Бете. Даже в эти годы он находил время размышлять во время поездок в автобусе, производя необходимые вычисления на клочках бумаги, над дальнейшим развитием предложенного им варианта квантовой электродинамики. В Лос-Аламосе Ф. общался с Нильсом Бором, Ore Бором, Энрико Ферми. Робертом Оппенгеймером и другими ведущими физиками. Он был среди тех, кто присутствовал при первых испытаниях атомной бомбы в Алмогордо (штат Нью-Мексико).

После окончания войны лето 1945 г. Ф. провел, работая с Хансом А. Бете в компании «Дженерал электрик» в Скенектади (штат Нью-Йорк). Затем он стал адъюнкт-профессором теоретической физики в Корнеллском университете. Тем временем перед квантовой электродинамикой встали новые вопросы. Так, в 1947 г. Уиллис Э. Лэмб с помощью прецизионных экспериментов показал, что два энергетических уровня, которые, по теории Дирака, должны были бы соответствовать одному и тому же значению энергии, в действительности слегка отличаются («лэмбовский сдвиг»). Другое расхождение между теорией и экспериментом было установлено Поликарпом Кушем, обнаружившим, что собственный магнитный момент электрона более чем на 0,1 % превышает его орбитальный магнитный момент.

Опираясь на основополагающие работы Бете, Ф. приступил было к решению этих фундаментальных проблем, но вскоре у него наступил период застоя, вызванный, по его собственному мнению, тем, что физика перестала доставлять ему наслаждение как интеллектуальная игра. По прошествии какого-то времени он случайно оказался свидетелем того, как в кафетерии Корнеллского университета некто развлекался, подбрасывая тарелку в воздух, и заинтересовался зависимостью между скоростью вращения тарелки и ее «рысканием». Ф. удалось вывести уравнения, описывающие полет тарелки. Это упражнение позволило ему восстановить душевные силы, и он возобновил свою работу над квантовой электродинамикой. «То, что я делал, казалось, не имело особого значения, – писал впоследствии Ф., – но в действительности в этом был заложен великий смысл. Диаграммы и все прочее, за что я получил Нобелевскую премию, берут свое начало в той, казалось бы, бессмысленной возне с летающей тарелкой».

«Все прочее» было новым вариантом теории, в котором квантовоэлектродинамические взаимодействия рассматривались с новой точки зрения – траектории в пространстве-времени. Говорят, что частица распространяется из начальной точки траектории в конечную; возможные взаимодействия «по дороге» выражаются в терминах их относительных вероятностей. Эти вероятности суммируются в ряды (иногда комплексные), для вычисления которых Ф. разработал правила и графическую технику (диаграммы Фейнмана). Внешне простые, но чрезвычайно удобные, диаграммы широко используются во многих областях физики. Ф. удалось объяснить «лэмбовский сдвиг», магнитный момент электрона и другие свойства частиц.

Независимо от Ф. и друг от друга, исходя из других теоретических подходов, Джулиус С. Швингер и Синьитиро Томонага почти одновременно предложили свои варианты квантовой электродинамики и сумели преодолеть основные трудности. Используемая ими математическая процедура получила название перенормировки. Доставивших столько неприятностей расходимостей удалось избежать, постулируя положительные и отрицательные бесконечности, которые почти полностью компенсируют друг друга, а остаток (например, заряд электрона) соответствует экспериментально измеренным значениям. Квантовая электродинамика Фейнмана – Швингера – Томонаги считается наиболее точной из известных ныне физических теорий. Правильность ее подтверждена экспериментально в широком диапазоне масштабов – от субатомных до астрономических.

Совместно со Швингером и Томонагой Ф. была присуждена Нобелевская премия по физике 1965 г. «за фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц». В речи на церемонии вручения премии Ивар Валлер из Шведской королевской академии наук отметил, что лауреаты привнесли новые идеи и методы в старую теорию и создали новую, занимающую ныне центральное положение в физике. Она не только объясняет прежние расхождения между теорией и экспериментом, но и позволяет глубже понять поведение мю-мезона и других частиц в ядерной физике, проблемы твердого тела и статистической механики.

Ф. оставался в Корнеллском университете до 1950 г., после чего перешел в Калифорнийский технологический институт на должность профессора теоретической физики. Там же в 1959 г. он занял почетную должность, учрежденную в память Ричарда Чейса Толмена. Помимо работ по квантовой электродинамике, Ф. предложил атомное объяснение теории жидкого гелия, развитой советским физиком Львом Ландау. Гелий, переходящий в жидкое состояние при 4°К (–269°С), становится сверхтекучим около 2°К. Динамика сверхтекучего гелия резко контрастирует с законами, которым удовлетворяют обычные жидкости: при течении он остывает, а не нагревается; свободно протекает сквозь микроскопически узкие отверстия, «презрев» силу тяжести, вползает вверх по стенкам сосуда. Ф. вывел ротоны, постулированные Ландау для объяснения необычного поведения сверхтекучего гелия. Это объяснение состоит в том, что атомы очень холодного гелия агрегируют в ротоны, образуя нечто вроде дымовых колец.

Вместе со своим сотрудником Марри Гелл-Манном Ф. внес существенный вклад в создание теории слабых взаимодействий, таких, как испускание бета-частиц радиоактивными ядрами. Эта теория родилась из диаграмм Ф., позволяющих графически представить взаимодействия элементарных частиц и их возможные превращения. Последние работы Ф. посвящены сильному взаимодействию, т.е. силам, удерживающим нуклоны в ядре и действующим между субъядерными частицами, или «партонами» (например, кварками), из которых состоят протоны и нейтроны.

Оригинальность мышления и артистизм Ф. как лектора оказали влияние на целое поколение студентов-физиков. Его метод интуитивного угадывания формулы и последующего доказательства ее правильности находит больше подражателей, чем критиков. Влияние как его теорий, так и его личности ощущается в каждом разделе современной физики элементарных частиц.

Ф. был трижды женат. Арлен X. Гринбаум, с которой он вступил в брак в 1941 г., умерла от туберкулеза в 1945 г., когда Ф. был в Лос-Аламосе. Его брак с Мэри Луиз Белл, заключенный в 1952 г., закончился разводом. В 1960 г. он женился в Англии на Гвенет Ховарт. У них родились сын и дочь. Искренний и непочтительный к авторитетам, Ф. входил в состав президентской комиссии, расследовавшей обстоятельства взрыва космического корабля многоразового использования «Челенджер» в 1986 г. Он составил собственный тринадцатистраничный отчет, в котором критиковал ответственных сотрудников Национального управления аэронавтики и космических исследований (НАСА) за то, что те дали «одурачить себя», не заметив существенных недостатков в конструкции космического корабля. Человек неуемной любознательности и разносторонних интересов, Ф. с удовольствием играл на барабанах «бонго», изучал японский язык, рисовал и занимался живописью, принимал участие в дешифровке текстов майя и проявлял живой интерес к чудесам парапсихологии, относясь к ним, однако, с изрядной долей скепсиса.

Помимо Нобелевской премии, Ф. был удостоен премии Альберта Эйнштейна Мемориального фонда Льюиса и Розы Страусе (1954), премии по физике Эрнеста Орландо Лоуренса Комиссии по атомной энергии Соединенных Штатов Америки (1962) и международной золотой медали Нильса Бора Датского общества инженеров-строителей, электриков и механиков (1973). Ф. был членом Американского физического общества. Бразильской академии наук и Лондонского королевского общества. Он был избран членом Национальной академии наук США, но позднее вышел в отставку.

Нобелевские лауреаты: Ричард Филлипс Фейнман

Aмериканский физик Ричард Филлипс Фейнман

Tamiko Thiel/OTRS/Wikimedia Commons/Indicator.Ru

Писать о сегодняшнем герое рубрики очень сложно: он был (и остается) слишком известен. Не у каждого лауреата Нобелевской премии через 30 лет после смерти есть активный веб-сайт. И уж подавно далеко не о каждом есть подробнейшая статья на самом Луркморе! Друзьями и коллегами о Фейнмане сказано и рассказано очень много, как и им самим: книга воспоминаний, собранная Ральфом Лейтоном «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман» стала одной из самых известных биографических книг об ученых. О своей научной работе и о своей науке он сам оставил книги, которые и поныне остаются вершинами учебной и научно-популярной литературы. И тем не менее попробуем уместить этого выдающегося человека, его науку, которую он любил, и жизнь, которую он любил не меньше, в десяток тысяч знаков. Итак, встречайте, третий создатель квантовой электродинамики (в скобках отметим, что был и четвертый, Фримен Дайсон, единственный из отцов-основателей КЭД, который еще жив, и единственный, не получивший Нобелевскую премию).

Ричард Филиппс «Дик» Фейнман

Родился 11 мая 1918 года, Квинс, Нью-Йорк, США

Умер 15 февраля 1988 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США

Нобелевская премия по физике 1965 года (совместно с Джулианом Швингером и Синъитирой Томонагой). Формулировка Нобелевского комитета: «За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц (for their fundamental work in quantum electrodynamics, with deep-ploughing consequences for the physics of elementary particles)».

Дик родился в пригороде Нью-Йорка в семье выходцев из Восточной Европы. Более того, формально его отец целых пять лет был подданным Российской Империи (если можно считать подданным маленького мальчика). Родители Мелвилла Артура Фейнмана, литовские евреи, переехали в США в 1895 году вместе с пятилетним сыном, родители его будущей жены, Люсилль Филипс, переехали в США еще до рождения дочери. Отец Дика был тем, кого сейчас называют «продажниками», а мать домохозяйкой. Забавно, что у отца и у матери Дик позаимствовал самое лучшее: отец решил, что сын (к слову, не говоривший до трех лет) может стать ученым — и всячески мягко, непрямо, подталкивал его к этому мнению, считая, что только у мужчин в США есть шанс что-то сделать в науке; а мать дала ему острейшее чувство юмора и язвительность, которые в сочетании с недюжинным умом, ярко проявившимся уже с самого начала подросткового возраста, превратились в гремучую смесь.

К слову сказать, сестра Ричарда, Джоан, родившаяся на девять лет позже, вдохновилась жизненной траекторией Сесилии Пейн-Гапошкиной, астронома Гарвардской обсерватории с 1923 года, и стала астрофизиком, прочитав учебник астрономии, который брат подарил ей на 14-летие, и наплевав на мнение мамы и бабушки о том, что женский мозг не пригоден к науке вообще.

Сейчас Джоан уже 92 года и она всемирно признана за свой вклад в понимание того, как устроен солнечный ветер, что такое полярное сияние и вообще магнитосфера Земли.

Уже в 13 лет Фейнман начал зарабатывать деньги — в условиях Великой Депрессии он, еще не очень разбираясь в физике и радиотехнике, взялся ремонтировать приемники — и чаще всего делал это в уме, обдумывая «симптомы» и придумывая лечение.

Эти мысленные «наглядные» эксперименты составляли суть мышления Фейнмана, и, как мы потом увидим, они привели его к Нобелевской премии.

Нельзя сказать, чтобы вклад Фейнмана в создание атомной бомбы был решающим. Точно решающим он был в создании системы безопасности — поскольку во время работы в Лос-Аламосе он наловчился вскрывать сейфы практически во всех кабинетах, и заставил некоторых военных серьезнее относиться к кодам на них и хотя бы сменить заводские настройки.

Фейнман времен Лос-Аламоса

Но конечно же, мы помним, что главный вклад в науку он сделал после войны — в создание квантовой электродинамики как части квантовой теории поля. И подход Фейнмана принципиально отличался от перенормировок Швингера и Томонаги. Все до сих пор помнят и используют знаменитые диаграммы Фейнмана, которые просто и наглядно объясняют взаимодействия между частицами: хотите, аннигиляцию, а хотите — бета-распад или короткую жизнь бозона Хиггса.

Фейнмановская диаграмма образования и четырехлептонного распада бозона Хиггса

Все-таки Фейнман был из тех гениев, что и живет, и делает науку играя. Его и не называл никто серьезно «Ричард» — всегда только «Дик». Вот как он описывает свой путь к прорыву в квантовой электродинамике, который привел к знаменитым фейнмановским диаграммам, наглядным изображениям взаимодействия частиц, и к Нобелевской премии. Все началось с того, что кто-то в университетском кафе жонглировал тарелками.

«… Пока она летела вверх, я увидел, что она покачивается, и заметил, что красная эмблема Корнелла на тарелке вращается. Мне было совершенно очевидно, что эмблема вращается быстрее, чем покачивается тарелка. Мне было нечего делать, и поэтому я начал обдумывать движение вращающейся тарелки. Я обнаружил, что, когда угол наклона очень маленький, скорость вращения эмблемы вдвое больше, чем скорость покачивания, — два к одному. Так получалось из некоторого сложного уравнения. Затем я подумал: «Нет ли какого-нибудь способа получить то же самое более фундаментальным способом, рассмотрев силы или динамику, почему два к одному?» Я не помню, как сделал это, но в конце концов я разработал описание движения массивных частиц и разобрался, как складываются ускорения, приводя к соотношению два к одному. Дело шло как по маслу, играть было легко. Это было вроде как откупорить бутылку. Одно вытекало из другого без всяких усилий. Я почти пытался этому сопротивляться! Никакой важности в том, что я делал, не было, но в конце концов получилось наоборот. Диаграммы и все остальное, за что я получил Нобелевскую премию, вышли из этой пустячной возни с покачивающейся тарелкой».

Пять причин, сделавших знаменитым Ричарда Фейнмана

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ровно 95 лет назад, 11 мая 1918 года, родился Ричард Филипс Фейнман — выдающийся американский физик-теоретик, которого друзья и коллеги за невероятный круг интересов в науке и за ее пределами нередко называли «человеком эпохи Возрождения».

Британский научный журнал Physics World в 1999 году по результатам опроса ученых составил список величайших физиков всех времен, в котором Фейнман оказался единственным американцем в первой десятке, рядом с Альбертом Эйнштейном, Исааком Ньютоном, Галилео Галилеем и другими своими коллегами.

Впрочем, как остроумно замечают некоторые пользователи интернета, называть Фейнмана физиком — это примерно как называть микроскоп молотком. Починка радио, португальский язык, взлом сейфов, барабаны, язык майя, живопись, биология, публичные выступления — кажется, если есть на свете какое-нибудь интересное занятие, то Ричард Фейнман им занимался. Поэтому выбрать всего пять пунктов для этого обзора было, конечно, непросто.

Нобелевская физика

Ричард Фейнман, получивший степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте (MIT), успел поработать в Принстоне и Корнелльском университете, однако в 1950 году стал профессором физики в Калифорнийском техологическом институте — по некоторым свидетельствам, отказаться от «северных» научных учреждений в пользу мягкого климата Фейнмана заставил не очень приятный опыт починки колес автомобиля во время снегопада в Итаке (город в штате Нью-Йорк, где находится Корнелльский университет).

Нобелевскую премию по физике 1965 года «за фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц» Ричард Фейнман разделил с Синъитиро Томонагой и Джулианом Швингером. Некоторые считают, что Фейнман мог бы получить и еще одну «нобелевку» вместе с коллегой Марри Гелл-Маном за разработку теории слабого взаимодействия, одного из четырех фундаментальных физических взаимодействий. Известно, что вторая работа самому физику нравилась больше.

Среди других областей, в которых «отметился» Ричард Фейнман, — физика сверхтекучести жидкого гелия, так называемого слабого распада массивных частиц на более легкие, квантовая гравитация. В своей знаменитой лекции «Там внизу много места» в 1959 году Фейнман предположил, что с помощью «манипулятора» соответствующего размера можно перемещать отдельные атомы, и таким образом заложил будущие основы нанотехнологий.

Но, наверное, больше всего духу самого физика соответствуют изобретенные им диаграммы Фейнмана — изящный, наглядный и очень эффективный способ описания поведения частиц. Диаграммы украшали знаменитый автомобиль физика, Dodge Tradesman 1975 года, с номером QANTUM («квант»).

Проект «Манхэттен»

Интересно, что в ходе работы над Манхэттенским проектом Фейнман получил известность не только как одаренный молодой физик, но и как взломщик — благодаря своей наблюдательности и нестандартному мышлению ученый быстро научился вскрывать многочисленные сейфы, в которых хранились бумаги разной степени секретности.

«Челленджер»

Журналист Джеймс Гляйк в некрологе Фейнмана для New York Times пишет, что тот «за редким исключением, активно избегал разнообразных комитетов, в которые обычно приходится входить известным ученым». Так, однажды в 1960-х годах Фейнман ненадолго стал членом комиссии по учебным планам штата Калифорния, чтобы оценить качество школьных учебников по научным дисциплинам. Комиссии «явно запомнился этот уникальный опыт, потому что Фейнман назвал учебники «отвратительными», «лживыми» и «бесполезными», отмечает Гляйк.

При этом Фейнман и здесь не изменял своему стилю, проводя «независимое» расследование и немало раздражая своим поведением руководство комиссии. Во время телетрансляции официальных слушаний по расследованию катастрофы он положил кусок резины, из которой были сделаны злополучные уплотнительные кольца, в стакан с ледяной водой, и наглядно продемонстрировал, что в таких условиях после сжатия резина не восстанавливает свою форму. Как сейчас уже хорошо известно, «Челленджер» в то утро стартовал при отрицательной температуре воздуха, к которой не был готов — о чем НАСА неоднократно предупреждали и собственные инженеры, и специалисты подрядчика, Morton Thiokol.

В книге «Какое тебе дело до того, что думают другие?» Фейнман подробно рассказывает о своем участии в работе комиссии и о том, насколько сильно его поразило отсутствие нормальной коммуникации между специалистами и руководством агентства, а также непонимание последними простейших технических понятий вроде «запаса прочности». На сайте НАСА можно найти «особое мнение» Фейнмана в виде приложения к итоговому докладу комиссии, которое заканчивается фразой, мгновенно ставшей знаменитой: «Для успешного развития технологии реальность должна быть важнее пиара, ибо природу обмануть нельзя».

Головоломки

Как признается Фейнман в книге «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!», с самого детства он испытывал «присущую (ему) потребность к разгадыванию головоломок». Причем «головоломками» могло быть что угодно, от школьных загадок и иероглифов майя до сейфов других участников Манхэттенского проекта в Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Сейфы Ричарда Фейнмана привлекли от невероятной скуки, поскольку в Лос-Аламосе «развлекать себя приходилось самому». Похожим образом физик связался и с майя: судя по книге, медовый месяц со второй женой, Мэри Лу, которая интересовалась искусством Мексики, был для Фейнмана очень утомительным — пока он не купил в гватемальском музее копию Дрезденского Кодекса, одной из четырёх рукописных книг майя, которые дожили до наших дней.

Из множества «головоломных» увлечений Фейнмана стоит, пожалуй, отметить и флексагоны — любопытнейшие бумажные головоломки в виде многоугольников, которые при перегибании как бы «показывают» свои скрытые стороны. Флексагон придумал британский студент Артур Стоун, которому в аспирантуре Принстона пришлось привыкать к новому формату бумаги Letter, которую используют в Штатах. Обрезая листы А4 до Letter, Стоун случайно сложил из оставшейся полоски фигуру, которая, как он быстро убедился, обладала любопытными свойствами. Британец и его друзья — Фейнман, Брайант Такерман и Джон Тьюки — образовали «Принстонский флексагонный комитет», который занимался теоретическими и практическими аспектами изготовления этих математических игрушек.

Популярная наука

Фейнман, помимо прочего, был очень хорошим преподавателем, который ненавидел «зубрежку» и считал, что если какой-то вопрос невозможно понятно объяснить студенту первого курса, значит, этот вопрос недостаточно изучен. Знаменитые «фейнмановские» лекции по физике, написанные ученым за три года усиленной работы в начале 1960-х, до сих пор остаются популярными у студентов.

Настоящий ученый, Фейнман терпеть не мог все «ненастоящее» в науке: в знаменитом выступлении перед выпускниками Калтеха в 1974 году он назвал подобные псевдоисследования, лишь имитирующие научный метод, «наукой самолетопоклонников» (cargo cult science). По мнению Фейнмана, главный принцип, которому должен следовать ученый, чтобы не оказаться похожим на островитянина, строящего ритуальную «взлетно-посадочную полосу» из дерева, — быть предельно честным в своих методах и «не дурачить самого себя».