Фланкер самолет что это такое

Су-27 исполнилось 42 года: как «Фланкер» изменил военную авиацию

Его считают советским аналогом американского F-15 Eagle. «Двадцать седьмой» считался непревзойденным по маневренности на низкой скорости. Американский F-15 мог лучше маневрировать на высоких скоростях, однако Flanker компенсировал свое отставание по этому параметру тяжелым вооружением, большей дальностью полета, превосходной тяговооруженностью и быстрым набором высоты.

Советское руководство больше доверяло уже существующему на тот момент МиГ-31 и модернизированным самолетам третьего поколения, поэтому серийное производство новой машины запустили лишь в 1981 году. Су-27 должен был стать основой советского истребительного флота. Экспортировать его планировали только в Китай, да и эти планы появились незадолго до распада СССР. Зато сразу после него бывшие советские республики начали активно предлагать имевшиеся у них самолеты иностранным заказчикам, в результате чего Flanker был принят на вооружение более чем в 10 странах. Су-27 несет службу в Анголе, Китае, Вьетнаме, Монголии, Индонезии, Эфиопиии, Эритрее и других странах. Несколько машин попали в Соединенные Штаты, где их тщательно изучили.

В отличие от F-15C, сумевшего продемонстрировать свои возможности в 1982 году, когда он принес израильским ВВС несколько десятков побед без безвозвратных потерь, Су-27 не успел активно проявить себя в ходе холодной войны. В последние десятилетия воздушные бои стали редкостью. Однако в 1999-2000 годах Су-27 ВВС Эфиопии успешно сбили несколько эритрейских МиГ-29 в ходе эфиопо-эритрейского конфликта. Это позволило продемонстрировать превосходство «Фланкера» перед другими советскими самолетами, однако шанс бросить вызов F-15 «сушке» так и не представился.

Впрочем, Су-35, ставший дальнейшим развитием концепции «двадцать седьмого», использовался в Сирии. Встретившись с F-22, он доказал, что может не только избегать обнаружения, но и брать на прицел американские самолеты-«невидимки» пятого поколения.

Су-30МКИ, также созданный на основе Су-27, на сегодняшний день является основным истребителем ВВС Индии. «Фланкер» и его производные, такие как Су-30, Су-35, J-11B, J-15 и J-16, составляют важнейшую часть воздушного флота ВВС Китая.

Ключом к успеху Су-27, как пишет Military Watch, стала возможность внедрения технологий следующего поколения. На его основе были созданы Су-34 и Су-35, идущие в ногу с американскими самолетами пятого поколения. Некоторые технологии, используемые в этих самолетах, появились через несколько десятков лет после разработки самой платформы. Есть мнение, что модернизированный Су-27 и разработанные на его основе самолеты будут использоваться до 2040-х годов.

Западные СМИ признались в страхе перед «русским «Фланкером»

Уже четыре десятилетия самолеты, классифицируемые НАТО как «Фланкер» (Flanker), считаются лучшими истребителями четвертого поколения в России, а также в двух самых густонаселенных странах мира — Китае и Индии. Большой двухмоторный истребитель, который является российским аналогом американского F-15 Eagle, обладает большой дальностью, высокой скоростью, внушительным запасом вооружения, передовой авионикой и превосходной маневренностью.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Фланкер»: русский самолет, породивший много версий и много страха» (Flanker: The Russian Jet That Spawned Many New Versions (And Lots of Dread), опубликованной 14 мая в издании The National Interest. Автор: Себастьян Роблин (Sebastien Roblin).

В этой статье мы разберем несколько наиболее важных моделей типа «Фланкер», расскажем, для чего и в каких странах они используются.

Су-27, по классификации НАТО Flanker A, B: советский ответ американскому F-15

В 1970-х годах Соединенные Штаты развернули свои первые самолеты четвертого поколения — F-14, F-15 и F-16. В конце 1960-х годов Советский Союз также приступил к разработке тяжелого истребителя дальнего радиуса действия, который, в отличие от перехватчиков того времени, мог бы противостоять маневренным самолетам противника.

Советский «ответ F-15» предназначался для сопровождения бомбардировщиков на дальние расстояния, а также для перехвата самолетов НАТО, прежде, чем они смогут проникнуть в советское воздушное пространство. Су-27 кроме того был сверхманевренным.

Однако после распада Советского Союза большую часть Су-27 России пришлось продать Китаю.

Сейчас на вооружении России остаются триста или четыреста Су-27, многие из которых модернизируются до новых моделей Су-27СМ 1-3 за счет новой авионики, радаров и ракетно-технического обеспечения для ракет дальнего радиуса действия. Военно-воздушные силы Анголы, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Эфиопии, Эритреи и Монголии также до сих пор эксплуатируют Су-27.

Су-30МКК Flanker-G: китайский истребитель-бомбардировщик

Китай приобрел семьдесят шесть Су-30МКК — двадцать четыре из которых были Су-30MK2, модификацией, оптимизированной для операций по срыву морских перевозок противника — а также выпустил свою модернизированную копию с радаром с АФАР, J-16 Red Eagle. Венесуэла, Вьетнам, Уганда и Индонезия также эксплуатируют Су-30МКК и МК2.

Су-30МКИ и Су-30СМ Flanker-H: передовой индийско-российский истребитель

В 1990-х годах Индия также проявила интерес к многоцелевому «Фланкеру», но индийские ВВС были даже более амбициозны — они хотели еще и улучшенные возможности ведения воздушного боя. Корпорация «Иркут» предложила проект самолета с технологией векторной тяги, впервые представленной на демонстрационном варианте Су-37.

Получившиеся в результате истребители Су-30МКИ отличаются передним горизонтальным оперением — это второй небольшой набор крыльев ближе к носу, которые обеспечивают улучшенную маневренность и управляемость ЛА на низких скоростях, хотя это несколько негативно сказывается на скорости и дальности полета.

В Индии насчитывается около 270 Су-27МКИ, которые, наряду с тридцатью шестью заказанными истребителями Дассо «Рафаль», являются самыми передовыми истребителями индийской армии. Они неоднократно вступали в тренировочный бой с американскими самолетами и часто выходили победителями.

Российские военные разработали для себя собственную версию Су-30СМ, оснащенную только российской авионикой. Более 100 из них сейчас находятся на вооружении ВВС России, двадцать — у военно-морской авиации, несколько из них воевали в Сирии. Алжир и Малайзия также эксплуатируют свои собственные модели Су-30 на базе МКИ, в то время как Су-30СМ находятся на вооружении Казахстана и Мьянмы, а также скоро поступят в Белоруссию.

Су-33: палубный Flanker-D

В 1980-х годах Москва начала строительство более крупных авианосцев с полетной палубой с трамплином, на которой можно было разместить «Фланкер», обозначенный сначала Су-27К, а затем как Су-33.

Китаю удалось приобрести у Украины прототип Су-33 и создать собственный экземпляр с модернизированной авионикой, который назвали J-15 Flying Shark.

Су-34 Fullback: «Фланкер»-бомбардировщик

Россия все еще эксплуатирует сверхзвуковой двухместный легкий ударный бомбардировщик Су-24, предназначенный для проникновения в воздушное пространство противника на малой высоте, аналогичный отставному американскому F-111 Aardvark. Тем не менее, шансы Су-24 на выживание при столкновении с вражескими истребителями очень малы, поэтому уже в 1980-х инженеры в ОКБ Сухого начали проектировать более совершенный ЛА, который может выполнять роль бомбардировщика. Так появился Су-34, Fullback — по классификации НАТО.

Пока Россия закупила 114 Су-34 из 200 запланированных и использовала их в Сирии, при этом их лазерная система наведения «Платан» обеспечивает точность прицеливания, которой не хватает большинству российских истребителей. Алжир — единственная страна, которая тоже использует Су-34.

Су-35С Flanker E: «Фланкер» всех «Фланкеров»

В далеком 2003 году КнААПО начало разработку одноместного многофункционального «Фланкера». В результате появился Су-35С. Он оборудован турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41ФС, который обеспечивает самолету необычайную маневренность. Конструкторы также незначительно сократили эффективную поверхность рассеяния Су-35С до примерно одного-трех квадратных метров, увеличили число узлов подвески вооружения до четырнадцати и обеспечили совместимость с новейшими высокоточными боеприпасами и ракетами «воздух-воздух», такими как Р-77. Су-35С также может похвастаться комплексом радиоэлектронного противодействия «Хибины» и системой поиска и сопровождения цели с приемником инфракрасного излучения дальнего радиуса действия.

Несмотря на дороговизну по сравнению с предыдущими российскими истребителями, Су-35 были приобретены Суданом и Индонезией. Китай также приобрел двадцать четыре Су-35, вероятно, для того, чтобы научиться делать такие же двигатели. Российские ВВС приобрели около семидесяти Су-35 из 100 заказанных и развернули несколько в Сирии.

Последняя версия «Фланкера» позволяет понять разницу между американской и российской доктриной воздушного боя. Американские военные считают, что скорость, малозаметность и дальность действия вооружения важнее маневренности. Россия же продолжает создавать высокоманевренные реактивные самолеты, полагая, что радиоэлектронная война снизит смертоносность ракет, работающих за пределами прямой видимости, и что наземные радары с низкой пропускной способностью помогут переправлять истребители четвертого поколения в диапазон малозаметных противников.

Фронтовой истребитель Су-27, Flanker-B (Маргинал)

Два двигателя в отдельных гондолах предполагалось «подвесить» к нижней поверхности крыла с выдерживанием определенного расстояния между передней кромкой и входом в воздухозаборник. Было принято решение использовать заднюю центровку, предполагающую продольную статическую неустойчивость самолета, и ЭДСУ. Впервые серийный российский самолет было принято оснастить автоматизированной ЭДСУ. Он, также, оснащался большим запасом топлива, баки для которого располагались в центроплане и крыльях и высокоэкономичными двигателями, что сильно увеличивало дальность беспосадочного перелёта.

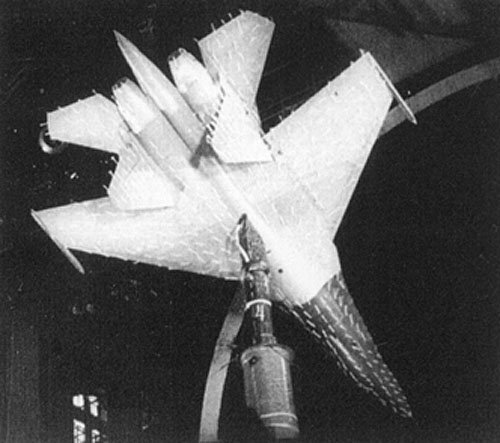

После прихода М.П. Симонова к руководству темой, а затем и ОКБ Сухого были проведены испытания по тем временам совершенно «экзотических» вариантов компоновки самолета: с крыльями отрицательной стреловидности, с ПГО; выполнено моделирование работы двигателей. Очень много опытов проводилось по поиску средств обеспечения непосредственного управления подъемной и боковой силами. В то время значительная часть мощностей ЦАГИ была загружена работами по «Бурану», поэтому работы по аэродинамике Т-10 ОКБ Сухого отдало в СибНИА (работа возглавлялась Станиславов Кашафутдиновым, позже получившем за нее Государственную Премию), где труба простаивала. Сверхзвуковые продувки осуществлялись в трубах Института Прикладной Механики СО АН в Академгородке.

С 1981 года все работы по программе Т-10С проводились в ОКБ под непосредственным руководством Алексея Кнышева, являющегося главным конструктором самолета и поныне.

Широким фронтом велись работы и на машине Т-10-5. На ней отрабатывался новый вариант системы управления вооружением: в мае 1982 года из-за низкой надежности бортового вычислителя и неудовлетворительных характеристик антенны РЛС «Меч» было принято решение об оснащении Т-10С новой вычислительной системой на основе БЦВМ Ц100 разработки НИИЦЭВТ и антенной РЛС, которую предстояло создать на базе антенны РЛС «Рубин» самолета МиГ-29. Несмотря на очередной крутой поворот в судьбе, уже в конце года самолет получает обновленную СУВ-27, а в конце 1983 года был предъявлен на государственные совместные испытания.

Су-27 выполнен по нормальной балансировочной схеме, имеет интегральную аэродинамическую компоновку с плавным сопряжением крыла и фюзеляжа, образующих единый несущий корпус. Конструкция цельнометаллическая с широким применением титановых сплавов. Фюзеляж типа полумонокок с круговым поперечным сечением. Носовая часть отклонена вниз. Лётчик располагается на катапультируемом кресле К-36ДМ, обеспечивающем аварийное покидание самолёта во всём диапазоне высот и скоростей полёта.

Серийное производство Су-27 с 1983 года выполнялось авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (ныне КнААПО). В 1984 г. первые Су-27 поступили в вооруженные силы, а к концу следующего года была выпущена уже почти сотня таких истребителей, и началось массовое перевооружение частей истребительной авиации ВВС и ПВО на новый тип самолета. Первой строевой частью, получившей Су-27, стал истребительный авиаполк войск ПВО, базировавшийся в 10 км от Комсомольска-на-Амуре. Освоение новых типов истребителей, выработка рекомендаций по их пилотированию и боевому применению, а также переучивание на них строевых летчиков проводились в ЦБПиПЛС ВВС в Липецке и ЦБПиПЛС авиации ПВО в Саваслейке.

После распада СССР, который имел 513 машин типа Су-27, в начале 1992 года, часть истребителей достались бывшим союзным республикам: Украине (67), Беларуси (23), Узбекистану. В 1996-2001 гг. в рамках компенсационной программы (техника в обмен на стратегические бомбардировщики Ту-95МС из под Семипалатенска и оплату аренды полигонов), Казахстан получил 26 истребителей Су-27. Из 315 истребителей Су-27, которыми располагали к 1995 году Вооруженные Силы РФ, около 200 находились в составе авиации ПВО.

Истребитель‑перехватчик Су‑27: летно-технические характеристики

Су-27 (по кодификации НАТО: Flanker — «Удар во фланг») — советский/российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик.

Работы по проектированию истребителя 4 поколения, известного впоследствии как Су-27, начались в ОКБ Павла Сухого (ныне ОАО «Компания «Сухой») в конце 1969 года. Главный конструктор Су-27 — Михаил Симонов. Новый самолет должен был стать достойным ответом на создание в США истребителя F-15, разрабатывавшегося по программе FX с 1966 года, основным предназначением отечественного истребителя, как и его заокеанского аналога, было объявлено «завоевание господства в воздухе».

Первый полет Су-27 совершил 20 мая 1977 года. Серийное производство было развернуто на авиазаводе им. Ю.А.Гагарина в Комсомольске-на-Амуре в 1982 году. Государственные совместные испытания Су-27 завершились в декабре 1983 года. Испытания Су-27 по различным программам продолжались еще несколько лет. На вооружение Су-27 принят постановлением правительства от 23 августа 1990 года, только после того, как были устранены все основные недостатки, выявленные в испытаниях. К этому времени Су-27 уже 5 лет находились в эксплуатации.

Впервые продемонстрирован публике в июне 1989 года на авиасалоне в Ле-Бурже (Франция).

Самолет выполнен по нормальной балансировочной схеме, имеет интегральную аэродинамическую компоновку с плавным сопряжением крыла и фюзеляжа, образующих единый несущий корпус. Конструкция цельнометаллическая с широким применением титановых сплавов. Фюзеляж типа полумонокок с круговым поперечным сечением. Носовая часть отклонена вниз.

Крыло самолета имеет переменную стреловидность по передней кромке. Мотогондолы двигателей, расположенные в хвостовой части, являются продолжением воздухозаборников. Двухкилевое вертикальное оперение установленно в хвостовой части фюзеляжа на мотогондолах двигателей. Шасси — нормальной схемы, с передней и двумя основными опорами. Силовая установка самолета состоит из двух двухконтурных турбореактивных двигателей с форсажными камерами АЛ-31Ф.

Летчик располагается на катапультируемом кресле К-36ДМ, обеспечивающем аварийное покидание самолета во всем диапазоне высот и скоростей полета.

Самолеты могут быть использованы для перехвата воздушных целей в большом диапазоне высот и скоростей полета, в том числе на фоне земли, и ведения маневренного воздушного боя в любых метеоусловиях днем и ночью. Для успешного выполнения боевых задач на борту установлено современное прицельно-навигационное оборудование.

На основе Су-27 разработано большое количество модификаций: учебно-боевой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33 и его учебно-боевая модификация Су-33УБ, многоцелевые истребители Су-30, Су-35 и Су-37, а также фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие.

На текущий момент Су-27 является одним из основных самолетов ВВС России, состоит на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае и других странах.

Самая громкая катастрофа Су-27 последних лет связана с пилотажной группой «Русские витязи». В августе 2009 года на тренировке перед открытием авиасалона «МАКС» машина командира группы полковника Игоря Ткаченко рухнула на дачи около аэродрома в Жуковском. Летчик погиб, а позже в больнице умерла попавшая под обломки его машины женщина.

Экипаж — 1 человек (в учебно-боевой модификации — 2 человека)

Скорость максимальная, на высоте — 2430 км/ч

Скорость максимальная у земли — 1400 км/ч

Практический потолок — 18000 м

Дальность полета у земли — 1380 км

Дальность полета максимальная — 3250 км

Боевой радиус — 1200 км

Масса нормальная — 22220 кг

Масса максимальная — 28000 кг

Масса пустого самолета — 16000 кг

Полный запас топлива — 12000 л

Посадочная скорость — 225-240 км/ч

Длина разбега — 500-700 м

Длина самолета — 21,934 м

Высота самолета — 5,93 м

Размах крыла — 14,70 м

Бортовая радиолокационная станция (РЛС) :

— Дальность обнаружения цели — 90 км

— Дальность захвата цели — 70 км

Автоматическая одноствольная пушка ГШ-30-1 — 1:

— Скорострельность — 1500 выстрелов/мин

— Боезапас — 150 снарядов

Количество внешних узлов подвески — 10

— управляемые ракеты (УР) класса «воздух-воздух» (средней дальности) Р-27Р, Р-27Т, Р-27ЭР или Р-27ЭТ — 6

— УР «воздух-воздух» (малой дальности) Р-73 — 4

— авиабомбы АБ-100/АБ-150/АБ-500 — 20/16/8

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Истребитель Су-27: дважды рожденный

3 марта 1971 года КБ Павла Сухого получило задание на разработку самолета, которому суждено было стать легендой мировой авиации

Истребители Су-27 пилотажной группы «Русские витязи» в полете. Фото с сайта http://www.tvc.ru

Впрочем, так уж откровенно расписываться в слепом следовании отечественной авиапромышленности в кильватере американской не стоит. Да, работы по программе FX — Fighter Experimental, то есть «Экспериментальный истребитель» развернулись в марте 1966 года. Но лишь три года спустя, с учетом неприятных для Америки уроков Вьетнамской войны, военные уточнили свои требования к будущему истребителю F-15. А к этому времени ОКБ Павла Сухого, носившее «гражданское» название Машиностроительный завод «Кулон», уже вело в инициативном порядке — то есть без всякого указания свыше, на свой страх и риск, опираясь на собственное представление о будущем фронтовой авиации — работы по проектированию нового истребителя. Но формально работы по его созданию начались только 3 марта 1971 года.

Именно в этот день состоялось заседание Военно-промышленной комиссии при Совете министров СССР, по итогам которого был принят первый официальный документ в истории Су-27. Это было решение о проведении конкурса по ПФИ — перспективному фронтовому истребителю. В нем, в частности, говорилось, что задачей конструкторских КБ, привлекаемых к конкурсу, является разработка «аванпроекта перспективного самолета-истребителя, предназначенного для обеспечения господства в воздухе при вооружении вероятного противника проектируемыми в настоящее время истребителями и уничтожения пилотируемых и беспилотных СВН (средств воздушного нападения. — Прим. авт.), а также обеспечения боевых действий других родов авиации во фронтовых условиях».

Из этого, может быть, не совсем понятного для невоенного человека текста следует, что новый истребитель должен был стать основой не только авиации Военно-воздушных сил СССР, но и авиации ПВО. А значит, он должен быть универсальным, отвечать широкому списку требований и уметь вести как маневренный воздушный бой над линией фронта, так и буквально догонять нарушителей воздушного пространства страны. За год до принятия решения ВПК Совмина главком советских ПВО маршал Советского Союза Павел Батицкий писал, что с учетом близости «основных тактико-технических данных истребителя-перехватчика к предлагаемым ВВС данным нового фронтового истребителя, считаю необходимым провести одновременное аванпроектирование 2-х модификаций перспективного истребителя: фронтового истребителя ВВС и истребителя-перехватчика ПВО. Предлагаемый истребитель-перехватчик ПВО должен заменить самолет Су-15 и обеспечить возможность уничтожения воздушных целей в диапазоне высот от 10 м до 25 км, включая ведение эффективного маневренного воздушного боя с самолетами F-15 и F-14».

Су-27 на взлете. Фото с сайта http://www.modernarmy.ru

И с этим предложением согласились, пусть и не сразу, все. В итоге в тактико-техническом задании для будущего ПФИ обозначили такие основные воздушные цели, с которыми он должен был вести борьбу: самолеты F-15, «Mirage-F.1», MRCA, F-4, F-111, F-14; стратегические бомбардировщики типа FB-111, В-1 и разведчики типа SR-71; крылатые ракеты «воздух-земля» типа Hound Dog, Blue Steel, SCAM и беспилотные тактические летательные аппараты; самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации.

Проще говоря, будущему перспективному фронтовому истребителю предстояло бороться чуть ли не со всей основной авиацией противника, которая уже стояла на вооружении или готовилась к постановке! Преувеличение, конечно, но не слишком существенное. А вот что точно не будет преувеличением, так это утверждение, что самолету, которым в конце концов стал Су-27, полагалось уметь вести бой на любой высоте. Максимальная высота полета ПФИ определялась в задании на уровне 21-22 километров — очевидно, для того, чтобы он мог перехватывать самолеты-разведчики типа «Черной птицы» SR-71. Минимальная, понятное дело, не задавалась, но представить ее не составляет труда. К концу 1960-х в Советском Союзе со всей очевидностью понимали, основываясь на опыт войн во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, что ударная авиация потенциального противника переходит к тактике действий на малых и предельно малых высотах, которые позволяют ей «спрятаться» от радилокаторов и наводимых ими перехватчиков.

Вот и выходило, что советским авиаконструкторам предстояло создать самолет, которого еще никогда не было в нашей стране. И разработки американцев, создававших F-15 и F-14, в этом не сильно помогали, хотя разведка и поставляла регулярно все материалы по ним, которые ей удавалось добыть. На них можно было опираться, от них можно было отталкиваться, но принимать их за основу, как в первые послевоенные годы делали в Советском Союзе, уже не получалось.

Впрочем, и необходимости особой не было: отечественная авиапромышленность уже доказала свою самостоятельность и состоятельность. Не случайно именно опыт Вьетнамской войны, где менее тяговооруженные, а то и вовсе дозвуковые истребители советского производства составляли уверенную конкуренцию американским «Фантомам», заставил военных США задуматься о создании нового маневренного самолета. Значит, теперь авиаконструкторам КБ Яковлева, Микояна и Сухого предстояло всего лишь еще раз совершить чудо — опять обогнать заклятых друзей.

Причем военные, как люди практические, очень хорошо понимали, как именно нужно сформулировать задачу, чтобы получить от авиаконструкторов нужный результат. И поэтому не стали выдвигать расплывчатых или невыполнимых требований, а поступили гораздо проще. Как позднее вспоминал один из создателей Су-27 Олег Самойлович, в то время — заместитель начальника бригады общих видов ОКБ Сухого, требования к перспективному фронтовому истребителю военные «составили путем простого пересчета требований к F-15 на улучшение в среднем на 10%. Например, если дальность полета на высоте с внутренним запасом топлива (без подвесных баков) для F-15 составляла 2300 км, то от ТПФИ требовалась дальность 2500 км. Или, к примеру, время разгона с 600 до 1300 км/ч для F-15 было не более 20 секунд, нам задавалось — 17 или 18».

Но использовать чужой самолет как точку отсчета, чтобы создать свой, более мощный и быстрый — это, согласитесь, далеко не то же самое, что создать первый «атомный» бомбардировщик Ту-4, переведя в метрическую систему из дюймовой чертежи американского В-29 и заменив двигатели, вооружение и радиооборудование. И то сказать: при создании Ту-4 все упиралось в катастрофическую нехватку времени, ради чего и пришлось пойти на такое унизительное копирование. А тут времени хватало — и можно было потратить его чуть больше, но и получить самолет получше.

Самолет небывалой компоновки

Из воспоминаний Олега Самойловича: «Вначале Павел Сухой хотел отказаться от участия в конкурсе, мотивируя это тем, что наше отставание в радиоэлектронике не позволит нам создать относительно легкий самолет. Упорство Павла Сухого продолжалось несколько месяцев, пока ему не «выкрутили руки», и он дал команду на начало работ. Таким образом, к тому моменту, когда в начале 1971 года Павел Осипович Сухой дал указание приступить к разработке, мы были уже отчасти готовы. В выходные (чтобы никто не мешал) на работу вышли три человека: Владимир Антонов, Валерий Николаенко и я. Так появилась на свет первая компоновка самолета Т-10 — будущего Су-27. При этом под влиянием самолета Т-4МС вся поверхность новой машины выполнялась набором деформированных аэродинамических профилей, а потом на нее надстраивалась головная часть фюзеляжа и подвешивались мотогондолы. Такая компоновка получила название «интегральной».

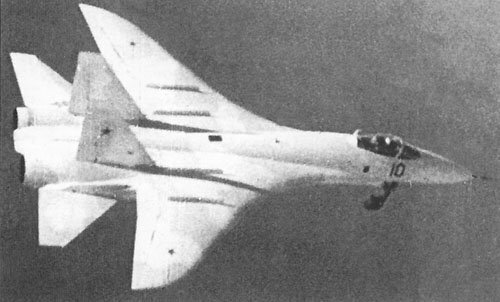

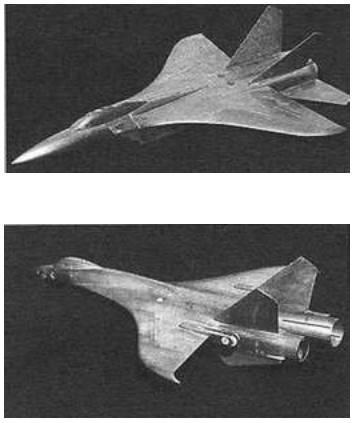

Макеты Су-27 интегральной (вверху) и традиционной (внизу) компоновки. Фото с сайта http://army-news.ru

Именно эта интегральная компоновка в конечном счете и обеспечила Су-27 существенное превосходство над всеми самолетами-ровесниками. Поскольку только она позволяет уверенно держаться в воздухе самолету, которому приходится выполнять самые разные, порой противоречивые задачи: летать на сверхмалых и сверхвысоких высотах, носиться на сверхзвуковых скоростях и в то же время уметь маневрировать на невысоких дозвуковых и оставаться управляемым на сверхмалых, да еще и быть малозаметным для локаторов. Теперь понятно, что имел в виду американский пилот, говоря о «птичке», которая заставит его катапультироваться. Он как в воду смотрел. Однако до той знаменитой демонстрации Су-27 оставалось еще почти восемнадцать лет — и множество событий.

А в тот момент, по признанию Олега Самойловича, конструкторов, сделавших ставку на интегральную схему компоновки, не оставляли сомнения, не упустили ли они еще какой-нибудь более выгодный вариант: «В процессе проектирования мы имели достаточно подробную информацию из открытой зарубежной печати о компоновочных схемах, разрабатывавшихся в США по программе YF-15. Откровенно говоря, мне нравилась компоновочная схема фирмы «Нортроп», которая была похожа на нашу, и я опасался, что конкурс выиграет именно этот их проект. И когда было объявлено, что конкурс выиграла фирма «Мак Доннелл», я облегченно вздохнул. Надо сказать, у нас к тому времени была разработана компоновка по типу «Мак Доннелл» F-15 и проведены продувки модели в ЦАГИ. Поэтому я приобрел уверенность, что F-15 никогда не догонит Су-27 по своим летно-техническим характеристикам. Не исключалось, правда, что в открытой печати нам подсовывали дезинформацию. Когда же в начале 1972 г. самолет F-15 продемонстрировали журналистам и появились его фотографии и общие виды, я полностью успокоился. Кстати, в то время к Павлу Сухому приехал начальник ЦАГИ Георгий Петрович Свищев и, входя в кабинет, произнес знаменательные слова: «Павел Осипович! Наше отставание превратилось в наше преимущество. Самолет взлетел, и мы знаем, какой он есть». Если говорить о фирме «Мак Доннелл», то мне кажется, что при создании F-15 она находилась под влиянием компоновки самолета МиГ-25».

Как из одного ПФИ сделали Су-27 и МиГ-29

«Компоновка по типу «Мак Доннелл» F-15», о которой упоминает Олег Самойлович, действительно существовала, но от нее в конечном итоге ОКБ Сухого отказалось — и как показало будущее, совершенно справедливо. А в тот момент на первый план вышла борьба за снижение веса: самолет категорически не хотел вписываться в строго отведенные военными параметры.

Строевой Су-27 в полете. Фото с сайта http://army.lv

Зато в них неплохо вписывался будущий МиГ-29, который разрабатывало ОКБ Микояна. Правда, первый вариант компоновки «микояновского» истребителя, как вспоминает Олег Самойлович, был скорее похож на МиГ-25, а значит, и на F-15, но уже на втором объединенном заседании представителей всех трех КБ, где они представляли свои проекты, схема МиГ-29 уже стала интегральной. А когда из конкурса за очевидным непопаданием в условия разработки выбыло ОКБ Яковлева, стало понятно, что между двумя бюро может развернуться нешуточная война.

К чести «микояновцев» надо отметить, что именно они, понимая, что ни их самолет, ни проект «суховцев» полностью не отвечают единому техзаданию, а стремление дожать разработки приведет к неизбежной нервотрепке и перегрузкам, выступили с оригинальной идеей. Они предложили разделить единую тему по ПФИ на две. Одной — тяжелым перспективным фронтовым истребителем, основным соперником F-15, предлагалось заняться ОКБ Сухого, по второй — легким перспективным фронтовым истребителем, основным соперником флотского и более легкого F-14, должно было работать ОКБ Микояна. Как вспоминает Олег Самойлович, «в ГосНИИАС (Государственном НИИ авиационных систем. — Прим. авт.) и 30 ЦНИИ АКТ (30-й Центральный НИИ авиационной и космической техники Минобороны СССР. — Прим. авт.) было организовано математическое моделирование с целью определить целесообразность создания смешанного парка самолетов. Расчеты, проводившиеся из условия соотношения стоимостей Су-27 к МиГ-29 не менее 2:1, показали, что смешанный парк является наиболее оптимальным при условии, что он должен состоять из 1/3 Су-27 и 2/3 МиГ-29». Надо сказать, это решение позднее было воплощено в реальности, и до начала 1990-х такое соотношение довольно строго выдерживалось.

«Самолет изменяемой компоновки»

После того, как стало понятно, что бороться с конкурентами из ОКБ Микояна за получение крупного заказа не придется, ОКБ Сухого в значительно более спокойной, а значит, плодотворной обстановке приступило к доведению своего проекта тяжелого ПФИ до реализации. Было это во второй половине 1972 года. А совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о начале опытно-конструкторских работ вышло только 26 июня 1974 года. К этому времени, по сути, «суховцы» проделали основную часть работы по выбору аэродинамической компоновки самолета и выработке важнейших решений по его конструированию. Но сказать, что все сомнения к тому моменту были разрешены, нельзя. Недаром у сотрудников ОКБ Сухого будущий Су-27 получил неофициальное прозвище «самолета изменяемой компоновки».

Например, открытым оставался вопрос о появлении в компоновочной схеме самолета такого нового для всех элемента, как хвостовые балки, к которым крепилось цельноповоротное горизонтальное оперение. Такое решение многим казалось излишним, и осенью того же 1974 года появился вариант с привычным и, как представлялось, более простым решением: заменой балок на обтекатели. Его приняли в качестве основного, началась работа по подготовке рабочей конструкторской документации по самолету, чертежники приступили к работе… Внезапно в конце сентября уже следующего, 1975 года, аэродинамические испытания показали, что этот вариант значительно хуже прежнего, с балками — и все вернулось к первоначальному проекту.

Первый летный экземпляр Су-27, пилотируемый летчиком-испытателем Владимиром Ильюшиным, совершает посадку (съемка с самолета сопровождения). Фото с сайта http://www.rulit.me (журнал «Авиация и космонавтика», № 3, 2014 г.)

В итоге только к июню 1976 года ОКБ Сухого (которым, увы, уже не руководил его создатель — Павел Осипович Сухой, скончавшийся 15 сентября предыдущего года) приступило к рабочему проектирование двух первых опытных летных экземпляров Су-27. Они получили индексы Т-10-1 и Т-10-2, поскольку конструкторский шифр темы в КБ у тяжелого ПФА был Т-10. К этому времени уже полгода как действовало принятое 19 января 1976 года совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании Су-27 как «Единого для ВВС и авиации ПВО истребителя, предназначенного для завоевания господства в воздухе». Этот документ, который, по советской традиции, окончательно открывал дорогу созданию и принятию на вооружение новых образцов военной техники, предусматривал изготовление в течение 1977-1980 годов пяти опытных образцов самолета (в том числе одного для статических испытаний) силами ОКБ Сухого вместе с серийным заводом и выпуск установочной партии новых истребителей в количестве 13 единиц, один из которых передавался для ресурсных испытаний на прочность. После этого в том же 1980 году, согласно постановлению, должны были начаться Государственные совместные испытания нового самолета.

Второе рождение легенды

Первый летный экземпляр Су-27 после посадки. Фото с сайта http://www.rulit.me (журнал «Авиация и космонавтика», № 3, 2014 г.)

Истребитель Су-27. Фото с сайта http://militaryarms.ru

Реакция заместителя министра была такая: «Да, ребята, с вами не соскучишься» (есть, правда, легенда, согласно которой реакция была гораздо более жесткой, а фраза звучала так: «Хорошо, что сегодня не 1937 год». — Прим. авт.). Мы говорим ему: «У нас все основано на данных расчетов и математического полунатурного моделирования.» Замминистра мужественно поддержал нас. Он только спросил у меня: «Ты уверен, что нет другого пути?» «Конечно, уверен, хотя есть и другой. Можно наклепать, выпустить серийно сотни и тысячи посредственных истребителей и, если войны не будет, об их посредственности никто не узнает».

Плата за уникальность

За этим разговором и этим решительным высказыванием главного конструктора Су-27 последовала целая череда труднейших испытаний, выпавших на долю создателей машины. Поскольку фактическая переделка самолета, по мнению функционеров Министерства авиапромышленности, наверняка означала срыв утвержденных наверху сроков, они сделали все, чтобы заставить Михаила Симонова отказаться от принятого решения. Но, к счастью, безуспешно. Мало-помалу Т-10 в новом варианте довели до первых серийных экземпляров, и весной 1981 года, как вспоминает Олег Самойлович, начались испытания первого экземпляра самолета новой компоновки — Т-10-7.

Первый летный экземпляр Су-27 в авиамузее в Монино. Фото с сайта http://legendary-aircraft.blogspot.ru

Испытания нового самолета — это всегда риск, который, увы, зачастую не обходится и без жертв. Потребовал свою долю и Су-27, во время испытаний которого погибли несколько летчиков, в том числе Евгений Соловьев и Александр Комаров, а испытатель Николай Садовников — едва не погиб. Правда, ему довелось на личном опыте проверить и доказать, насколько живучей оказалась новая машина. Вспоминает Михаил Симонов: «При проведении госиспытаний машина Т-10-17 оказалась в очень тяжелых условиях. Летчик-испытатель Николай Садовников на скорости 1000 км/ч и высоте 1000 м в предгрозовой обстановке попал в зону мощной турбулентности. Нагрузки возникли такие, что треть правой консоли разрушилась. Машину резко бросило вверх с сильным правым креном.

Су-27, впервые представленный широкой публике на авиасалоне в Ле Бурже, на аэродроме ЛИИ им. Громова. Фото с сайта http://www.airwar.ru

А для одного из самых легендарных летчиков-испытателей ОКБ Сухого — генерал-майора Владимира Ильюшина, сына знаменитого авиаконструктора, — Су-27 стал, увы, последней испытанной машиной. 3 сентября 1981 года, облетывая первый серийный экземпляр нового самолета Т-10-7 (он же Т-10С-1), пилот вынужден был впервые в жизни катапультироваться. По воспоминаниям Олега Самойловича, «в одном из вылетов на полигоне Белые Столбы неожиданно для летчика самолет остался без топлива. Кары, обрушившиеся на КБ, не соответствовали тяжести происшедшего: Главный конструктор Артем Колчин (назначен после ухода Михаила Симонова на должность замминистра авиационной промышленности. — Прим. авт.) был снят с работы, а ведущий инженер Рафаил Ярмарков уволен из КБ без права работать на других предприятиях авиапромышленности».

Встреча с заклятым другом

Испытания еще продолжались, когда в 1984 году первые серийные машины с завода в Комсомольске-на-Амуре начали поступать в войска. Годом позже завершились Государственные совместные испытания, а окончательно Су-27 был принят на вооружение ВВС и авиации ПВО Советского Союза постановлением Совета министров СССР от 23 августа 1990 года. К этому времени Су-27 — в специально облегченном варианте П-42 (под этим шифром скрывался один из первых серийных образцов Т-10-15) — успел установить 27 мировых рекордов скорости и скороподъемности. Всего же за Су-27 зафиксировано 41 мировой рекорд, часть из которых является абсолютными.

Об этом самолете написаны целые книги, которые остаются бестселлерами — так же, как и сам Су-27. И рассказывать о нем можно еще очень долго. Но хочется закончить эту статью очень показательными воспоминаниями Михаила Симонова о том, как его детище все-таки встретилось в боях — к счастью, всего лишь учебных! — со своим главным соперником, американским истребителем F-15: «По приглашению американских властей два Су-27 участвовали в большом празднике, который продолжался три дня, с 9 утра и до 9 вечера. Непрерывно взлетали и садились самолеты. Наши Су-27 участвовали в высшем пилотаже и все могли сравнить их с истребителями США F-14, F-16, F-15 и F-18. Жара на аэродроме была немилосердная. После полетов в тень под крыло Су-27 к Виктору Пугачеву приходили американские летчики с уважением пожать ему руку, дружески похлопать по спине. Мне доставляло удовольствие видеть, что лица американских пилотов были отнюдь не праздничными. Скорее они были с легкой грустинкой. А говорили они о том, что Су-27 поставил перед ними проблемы: им теперь предстоит пересматривать вопросы маневренности своих истребителей, их возможности в ближнем маневренном бою.

Самолеты Су-27 (в модификации Су-30) и F-15 в совместном полете. Фото с сайта http://www.airbase.ru

Летом 1992-го звено Су-27 по договоренности с американской стороной совершило посадку на авиабазе Лэнгли, где базируются лучшие истребители США. После знакомства наши летчики предложили провести учебный воздушный бой. Американцы заколебались. Устраивать дуэль над аэродромом на виду у журналистов, им, видимо, показалось делом рискованным. Вызов был принят с условием, что бой состоится в 200 километрах от берега над Атлантическим океаном. Схему учебного боя выработали достаточно простую. Для начала Су-27 должен удержаться на «хвосте» у F-15. Затем самолетам предстояло поменяться местами.