Фронт и тыл что это

тыл и фронт

Смотреть что такое «тыл и фронт» в других словарях:

фронт — а, м., ФРУНТ а, м. front m. нем. Fronte < лат. frons (frontis) лоб, передняя сторона. 1. Строй солдат, войск. БАС 1. Можно легко себе представить, что такой великий фрунт, будучи стесняем примкнувшим к нему багажем, в прямой линии маршировать… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

Тыл — советский, охватывал терр. сражающегося Сов. гос ва, кроме р нов, временно оккупир. врагом, и зон воен. действий. В ходе войны с перемещением линии фронта терр. географич. границы Т. изменялись. Партия провела гигантскую работу по превращению… … Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия

Фронт за линией фронта (фильм) — Фронт за линией фронта Жанр военный фильм Режиссёр Игорь Гостев Автор сценария Семен Цвигун В главных ролях Вячеслав Тихонов Евгений Матвеев Иван Лапиков Галина Польских … Википедия

ФРОНТ ВОЛНЫ — поверхность, отделяющая в определенный момент времени обл. возмущения от обл. покоя при распространении в среде сейсмических волн. Различают передний фронт (фронт волны) и задний фронт (тыл). Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под… … Геологическая энциклопедия

тыл — фронт … Словарь антонимов

фронт — тыл … Словарь антонимов

Тыл — В Викисловаре есть статья «тыл» Тыл: Тыл составная часть государства, в период войны, включающая всю его территорию с населением и экономическими ресурсами, кроме … Википедия

тыл — а ( у), предл. о тыле, в тылу, мн. тылы, м. 1. Задняя часть, сторона чего л. Подкрался с обухом своим к печке, стал покрепче на приступку, повернул колун тылом. Бунин, Сила. [Мыс] надо было огибать с тылу по чуть заметной козьей тропинке. Сергеев … Малый академический словарь

Фронт — 1) оперативно стратегическое объединение ВС, создаваемое обычно с началом войны. Предназначается для решения оперативно стратегических задач на одном стратегическом или нескольких операционных направлениях континентального ТВД; 2) линия, иа… … Словарь военных терминов

тыл — 1. Сугышучы илнең фронт сызыгы артындагы бөтен территориясе. с. Шундый территориядә эш алып бара торган, шунда урнашкан 2. Гаскәри берләшмә урнашкан, позиция тоткан урын артындагы территория 3. Хәрәкәттәге армия артында урнашкан һәм аны сугыш… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

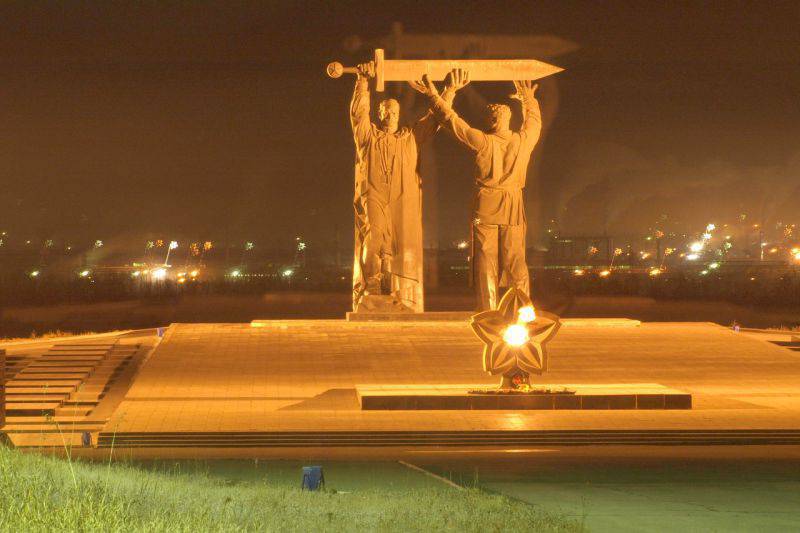

Меч Победы — триптих монументальных советских памятников

Мало кто знает, что одна из самых известных и высоких советских скульптур — «Родина-мать зовет!», которая установлена в Волгограде на Мамаевом кургане, является лишь второй частью композиции, которая состоит сразу из трех элементов. Этот триптих (произведение искусства, состоящее из трех частей и объединенное общей идеей) включает в себя также монументы: «Тыл — фронту», который установлен в Магнитогорске и «Воин-освободитель», расположенный в Трептов-парке в Берлине. Все три скульптуры объединяет один общий элемент — Меч Победы.

Два из трех монументов триптиха — «Воин-освободитель» и «Родина-мать зовет!» — принадлежат руке одного мастера, скульптора-монументалиста Евгения Викторовича Вучетича, который трижды в своем творчестве обращался к теме меча. Третий монумент Вучетича, который не относится к данной серии, был установлен в Нью-Йорке перед штаб-квартирой ООН. Композиция под названием «Перекуем мечи на орала» демонстрирует нам рабочего, который перековывает меч в плуг. Сама скульптура должна была символизировать стремление всех людей мира бороться за разоружение и наступления торжества мира на Земле.

Первая часть трилогии «Тыл — фронту», расположенная в Магнитогорске, символизирует советский тыл, который обеспечил стране победу в той страшной войне. На скульптуре рабочий передает меч советскому воину. Подразумевается, что это Меч Победы, который выкован и поднят на Урале, в дальнейшем он был поднят «Родиной-матерью» в Сталинграде. Городе, в котором наступил коренной перелом в войне, а гитлеровская Германия потерпела одно из своих самых существенных поражений. Третий монумент серии «Воин-освободитель» опускает Меч Победы в самом логове врага — в Берлине.

Позднее этот выкованный в тылу меч вознесет вверх в Сталинграде на Мамаевом Кургане «Родина-Мать». В том месте, где произошел перелом в войне. И уже в завершение композиции «Воин-освободитель» опустит меч на свастику в самом центре Германии, в Берлине, довершив разгром фашистского режима. Красивая, лаконичная и очень логичная композиция, объединяющая три самых известных советских памятника, посвященных Великой Отечественной войне.

Несмотря на то, что Меч Победы начал свой путь на Урале, а закончил его в Берлине, монументы триптиха были построены в обратном порядке. Так памятник «Воин-освободитель» был установлен в Берлине уже весной 1949 года, строительство монумента «Родина-мать зовет!» закончилось осенью 1967 года. А первый монумент серии «Тыл — фронту» был готов только летом 1979 года.

Монумент «Тыл — фронту»

Авторами данного монумента стали скульптор Лев Головницкий и архитектор Яков Белопольский. Для создания монумента использовались два основных материала — гранит и бронза. Высота памятника составляет 15 метров, при этом внешне он выглядит гораздо внушительнее. Этот эффект создает то, что монумент располагается на высоком холме. Центральная часть памятника — это композиция, которая состоит из двух фигур: рабочего и солдата. Рабочий ориентирован на восток (в ту сторону, где находился Магнитогорский металлургический комбинат), а воин смотрит на запад. Туда, где происходили основные боевые действия во время Великой Отечественной войны. Остальная часть монумента в Магнитогорске — это вечный огонь, который был изготовлен в виде звезды-цветка, выполненного из гранита.

На берегу реки для установки монумента был возведен искусственный холм, высота которого составила 18 метров (основание холма специально было укреплено железобетонными сваями, для того чтобы оно смогло выдержать вес установленного монумента и не обвалилось со временем). Памятник был изготовлен в Ленинграде, а в 1979 году его установили на месте. Монумент также был дополнен двумя трапециями высотой в рост человека, на которых были перечислены имена жителей Магнитогорска, получивших в годы войны звание Героя Советского Союза. В 2005 году была открыта еще одна часть памятника. На этот раз композиция была дополнена двумя треугольниками, на которых можно прочесть имена всех жителей Магнитогорска, которые погибли во время боевых действий в 1941-1945 годах (всего перечислено чуть больше 14 тысяч фамилий).

Монумент «Родина-мать зовет!»

Монумент «Родина-мать зовет!» расположен в городе Волгограде и является композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», который расположен на Мамаевом кургане. Данная статуя считается одной из самых высоких на планете. Сегодня она занимает 11-е место в книге рекордов Гиннеса. В ночное время монумент эффективно освещается прожекторами. Данная скульптура была создана по проекту скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина. Скульптура на Мамаевом кургане представляет собой фигуру женщины, которая стоит с поднятым вверх мечом. Данный монумент — это собирательный аллегорический образ Родины, которая призывает всех объединиться, для того чтобы разбить врага.

Проводя некоторую аналогию можно сравнить статую «Родина-мать зовет!» с античной богиней победы Никой Самофракийской, которая также призывала своих детей дать отпор силам захватчиков. В последствии силуэт скульптуры «Родина-мать зовет!» был помещен на герб и флаг Волгоградской области. Стоит отметить, что вершина для строительства монумента была создана искусственным образом. До этого наивысшей точкой Мамаева кургана в Волгограде была территория, которая располагалась в 200 метрах от нынешней вершины. В настоящее время там находится храм Всех Святых.

На создание монумента в Волгограде без учета постамента ушло 2400 тонн металлоконструкций и 5500 тонн бетона. При этом общая высота скульптурной композиции составила 85 метров (по другим данным 87 метров). Перед тем, как приступить к строительству монумента, на Мамаевом кургане был вырыт фундамент под статую глубиной 16 метров, а на этом фундаменте была установлена двухметровая плита. Высота самой 8000-тонной статуи составила 52 метра. Для того чтобы обеспечить необходимую жесткость каркаса статуи было применено 99 металлических тросов, которые находятся в постоянном натяжении. Толщина стен памятника, выполненных из железобетона, не превышает 30 см, внутренняя поверхность памятника представляет собой отдельные камеры, которые напоминают конструкции жилого здания.

Первоначально 33-метровый меч, который весил 14 тонн, был выполнен из нержавеющей стали в титановой оболочке. Но огромные размеры статуи приводили к сильному раскачиванию меча, особенно это было заметно в ветреную погоду. В результате таких воздействий конструкция постепенно деформировалась, листы титановой обшивки начали смещаться, а при покачивании конструкции появлялся неприятный металлический скрежет. Чтобы устранить данное явление, в 1972 году была организована реконструкция монумента. В ходе работ лезвие меча было заменено на другое, которое было изготовлено из фторированной стали, с проделанными отверстиями в верхней части, которые должны были снизить эффект парусности конструкции.

Однажды главный скульптор монумента Евгений Вучетич рассказывал Андрею Сахарову о своей самой известной скульптуре «Родина-мать зовет!» «Часто меня спрашивало начальство, зачем у женщины открыт рот, это же некрасиво», — рассказывал Вучетич. На этот вопрос известный скульптор отвечал: «А она кричит — за Родину… вашу мать!»

Монумент «Воин-освободитель»

8 мая 1949 года в канун четвертой годовщины победы над фашистской Германией в Берлине состоялось торжественное открытием памятника советским воинам, которые погибли во время штурма немецкой столицы. Монумент «Воин-освободитель» был установлен в берлинском Трептов-парке. Его скульптором выступил Е. В. Вучетич, а архитектором Я. Б. Белопольский. Памятник был открыт 8 мая 1949 года, высота самой скульптуры воина составила 12 метров, его вес 70 тонн. Данный монумент стал символом победы советского народа в Великой Отечественной войне, также он олицетворяет освобождение всех европейских народов от фашизма.

Скульптура солдата общим весом примерно 70 тонн был произведена весной 1949 года в Ленинграде на заводе «Монументальная скульптура», она состояла из 6 частей, которые затем были перевезены в Германию. Работы по созданию мемориального комплекса в Берлине были закончены в мае 1949 года. 8 мая 1949 года мемориал торжественно открыл советский комендант Берлина генерал-майор А. Г. Котиков. В сентябре 1949 года все обязанности по уходу и содержанию памятника были переданы советской военной комендатурой магистрату Большого Берлина.

Центром берлинской композиции стала бронзовая фигура советского воина, который стоит на обломках фашистской свастики. В одной своей руке он держит опущенный меч, а другой рукой поддерживает спасенную немецкую девочку. Предполагается, что прототипом для данной скульптуры послужил реальный советский солдат Николай Маслов — уроженец села Вознесенка Тисульского района Кемеровской области. Во время штурма немецкой столицы в апреле 1945 года он спас немецкую девочку. Сам Вучетич создавал монумент «Воин — освободитель» с советского десантника Ивана Одаренко из Тамбова. А для девочки на скульптуре позировала 3-летняя Светлана Котикова, которая была дочерью коменданта советского сектора Берлина. Любопытно, что на эскизе памятника солдат держал в свободной своей руке автомат, но по предложению Сталина скульптор Вучетич заменил автомат на меч.

Памятник, как и все три монумента триптиха, расположен на насыпном кургане, к постаменту ведет лестница. Внутри постамента располагается круглый зал. Его стены были украшены мозаичным панно (автор — художник А. В. Горпенко). На панно были изображены представители различных народов, включая народы Средней Азии и Кавказа, которые возлагают венки на могилу советских воинов. Над их головами на русском и немецком языках написано: «Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества». В центре зала был установлен постамент кубической формы, выполненный из черного полированного камня, на котором установлен золотой ларец с пергаментной книгой в красной сафьяновом переплете. В эту книгу были вписаны имена героев, которые пали в боях за немецкую столицу и были похоронены в братских могилах. Купол зала был украшен люстрой диаметром в 2,5 метра, которая изготовлена из хрусталя и рубинов, люстра воспроизводит орден «Победа».

Осенью 2003 года скульптура «Воина-освободителя» была разобрана и отправлена на реставрационные работы. Весной 2004 года отреставрированный монумент вернулся на свое законное место. Сегодня данный комплекс является центром проведения памятных торжеств.

Глава XX Фронт и тыл

Проблема организации страны в военное время формулируется просто: извлечь наибольшую пользу при наименьшем напряжении организма страны, добиться наибольших результатов с наименьшими жертвами.

На фронт идет лучшее, что есть в стране. Фронту дается много, и за дух фронта в организованной армии можно быть спокойным.

Тыл поставлен в значительно худшие условия. Он живет как бы изнанкой войны. Моральное напряжение тыла во много раз больше морального напряжения фронта. Средств же для того чтоб выдержать это напряжение — гораздо меньше.

Вместе с тем, «тыл» и есть страна — государственный организм, пораженный болезнью войны. Без тыла нет фронта. Неудачи фронта всегда поправимы при условии хорошо налаженного тыла. Расстройство же тыла неизбежно влечет за собой непоправимую катастрофу фронта. Пример Российской Империи 1917 года и Белых армий 1919–1920 гг. — трагическое тому доказательство.

Внимание политика должно быть всецело обращено на устройство тыла. Лозунг «все для фронта» доказал свою несостоятельность. Это все равно если бы совершающий тяжелую физическую работу человек заботился исключительно о своих руках, не обращая никакого внимания на свой организм.

Тыл хуже переносит войну. Необходимо поэтому, чтобы он как можно меньше ощущал ее тяготу.

Население не должно ни в чем испытывать недостатка. Говядина по рублю фунт была в 1915 году большим ударом для России, чем падение Новогеоргиевска и Ковны. Немецкий подчеловек сказал, что «пушки важнее масла». И сказал глупо. И пушки и масло важны в одинаковой степени. Без «пушек» страна не может обороняться, без «масла» она не может вообще жить.

Первым мероприятием Правительства при приведении страны на военное положение должно быть закрытие на все время военных действий всех общественных организаций (если таковые существуют) и всего местного самоуправления. Опыт Мировой войны 1914–17 гг. показал гибельность этого рода учреждений. Правительство не должно иметь соперников. Оно обязано целиком владеть аппаратом власти и безраздельно контролировать все отрасли жизни страны. Механизм управления должен быть свободен от дилетантского вмешательства. Война — дело государственное, а не комитетское.

Печальный пример «военно-промышленного комитета», наживавшегося на русской крови в 1915—17 гг. и поставлявшего за 32 рубля шрапнель плохого качества, стоившую в безупречной «ювелирной» отделке казенных заводов только 9 рублей, — этот пример должен навеки остаться в умах и сердцах правителей Российской Империи. Все частные заводы должны быть взяты под строжайший контроль военного ведомства. Само собой разумеется, весь личный состав тяжелой промышленности — инженеры, техники, рабочие — должны считаться «мобилизованными на месте производства», подчиняясь воинской дисциплине. В истории России не должно повторяться роковых событий, вроде выступления петроградских распропагандированных рабочих масс в феврале 1917 года.

Мобилизация обслуживающей тыл легкой промышленности имеет огромное моральное значение. Тыл должен быть так же снабжен предметами повседневного обихода, как фронт — снарядами. Лишенная лучших своих элементов, ушедших на фронт, страна чрезвычайно болезненно ощущает перебои экономической своей жизни. Духовные ресурсы тыла неизмеримо слабее духовных ресурсов фронта. Их надо щадить, твердо помня, что успех войны зависит в первую очередь от моральной устойчивости тыла.

Если ситец стоил до войны 10 копеек, то во время войны он должен стоить 8 копеек. Если булка стоила 5 копеек, то должна стоить 4 копейки. Если поезда в мирное время имели право запаздывать на 10 минут, то в военное время могут запаздывать только на 5 минут. Надо помнить, что если неприятелю удалось окружить и уничтожить одну из наших армий — то эта крупная неудача всегда поправима: тут поражение несет только Стратегия. Но если в тылу пятикопеечная булка стоит рубль — то это признак развала, непоправимой катастрофы: тут поражение понесла Политика — главный элемент войны и всей государственной жизни.

Все это требует огромного напряжения и тщательной, вдумчивой подготовки еще в мирное время. Ничего не должно импровизироваться в последнюю минуту — импровизация ведет лишь к перебоям и сможет привести к катастрофе.

Основной задачей промышленной мобилизации — помимо переключения тяжелой промышленности на нужды фронта — должен быть учет и подготовка кадров и рабочих рук для легкой промышленности, заменив там призванных в действующую Армию и в тяжелую промышленность категориями лиц, не подлежащих военным мобилизациям. Мы подошли к чрезвычайно важному вопросу — вопросу о женском труде. Задача женщины — создание и воспитание семьи. Это — самая важная из всех государственных задач. Женщина — столп государства и государственности, и ее дело достаточно трудно и ответственно для того, чтобы ее обременять другими, явно не входящими в ее обязанности и компетенцию.

Женский труд является лишь суррогатом мужского труда. Он вообще менее продуктивен, за исключением домашних работ, которые под категорию «защиты государства», конечно, подвести нельзя, но на которых в значительной степени самое государство и держится.

Все же некоторую часть обширного 80-миллионного женского населения Империи возможно и необходимо использовать в целях мобилизации легкой промышленности. В порядке трудовой повинности мирного времени некоторые категории (незамужние либо бездетные) должны быть подготовлены к службе в легкой промышленности, почтовом ведомстве, отчасти на транспорте.

Основным правилом организации страны в военное время должно быть сколь можно большее использование сил и способностей каждого на подходящем месте. Как можно больше подходящих людей на подходящих местах и как можно меньше дилетантов при полном исключении импровизации.

В первую очередь — заблаговременное создание крепких ведущих кадров во всех отраслях государственной работы. До организации миллионов — отбор десятков тысяч специалистов, более того, мастеров своего дела, беззаветно преданных как своей специальности, так и общему русскому делу.

Эти кадры — офицеры и унтер-офицеры, ученые и учителя, инженеры и техники, врачи и юристы, писатели и журналисты, администраторы всех рангов — проникнутые единой творческой волей, и поведут за собой родную страну в час решительного испытания.

Читайте также

Глава 2 ВТОРОЙ ФРОНТ

Глава 2 ВТОРОЙ ФРОНТ И пусть они убивают друг друга больше и больше. Г. Трумэн Сроки и обстоятельства Сталин еще осенью 1941-го говорил, что СССР не сдержать натиска нацистов без второго фронта, то есть без высадки союзников во Франции.О «втором фронте» говорилось в ходе

Глава 2 Фронт

Глава 2 Фронт К югу от Воронежа. – ДонКазалось, что зима никогда не закончится. Каждый день почти непрерывно шел снег. В конце февраля, а может, в начале марта – уж и не помню точно когда, – нас по железной дороге доставили в городок – основной центр поставок. Он был

Глава II На фронт

Глава II На фронт Мы строем идем к станции метро Рулебен, прямо от ворот казармы, закрывшихся за нами, как мне кажется, навсегда. Я чувствую, будто обрел свободу. Ветви деревьев, растущих вдоль дороги, покрыты зеленым пушком, почки на них вот-вот раскроются. Мы шагаем в

Глава 7 «ЧЕРНЫЙ ФРОНТ»

Глава 7 «ЧЕРНЫЙ ФРОНТ» Прошло десять лет со дня создания «Черного фронта» (я пишу эту книгу в 1940 году), и что характерно — все эти десять лет за пределами Германии о нем очень мало говорили и еще меньше понимали, что это такое.В самой Германии организация получила громадную

Глава 3 ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Глава 3 ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ СМЕНА ОБСТАНОВКИ Начало Русской кампании ознаменовало собой коренной перелом в моем участии в этой войне. Не стану отрицать, что мне не терпелось «ввязаться в драку». Есть нечто такое, что заставляет военного человека «быть верным своему оружию»,

Глава 3. Полеты на фронт

Глава 3. Полеты на фронт Из всех лидеров воюющих держав Гитлер был ближе всех к линии фронта в самом прямом смысле этого слова. К примеру, Франклин Рузвельт из-за своей инвалидности ни разу не появлялся вблизи мест сражений, предпочитая отдавать приказы из своей резиденции

Глава 14 Возвращение на фронт

Глава 14 Возвращение на фронт Май — октябрь 1944 годаКогда мой поезд 15 мая прибыл в пограничный Тильзит, я получил телеграмму от полковника Беренда, командира 154-го гренадерского полка.Мне надлежало вернуться в полк и принять под командование мою старую минометную роту,

Глава 6. ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Глава 6. ЮЖНЫЙ ФРОНТ В середине 1560-х князя Ивана, уже понюхавшего пороха, начинают «разряжать» на второстепенные воеводские службы.Так, осенью на юге появилась большая рать крымцев. Под Волховом против них проводилась оборонительная операция, вооруженные силы России

Глава третья Фронт

Глава третья Фронт Создание фронтовых органов управления Впервые прообраз фронтового управления появился в России в годы Русско-японской войны, когда в Маньчжурии было развернуто несколько армий и остро встал вопрос согласованного управления ими. Но тогда по разным

Глава 4 Фронт движется на Запад

Глава 4 Фронт движется на Запад 12 февраля 1940 года лодка «U-23» отплыла из Киля в свой восьмой военный поход. День был промозглым и ветреным. Вахтенные были озабочены поисками местечка посуше и потеплее, обращая мало внимания на окружающую обстановку. Никто не ожидал никаких

Глава 11 Первый фронт

Глава 11 Первый фронт Собственно воинская история наших батальонов распадается на три части: лето на сихемском фронте, наступление в Иорданской долине, перемирие. Первый период прошел относительно спокойно. После тяжелых боев последней зимы, когда турки были вытеснены из

ГЛАВА 12. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Глава I Фронт стабилизируется

Глава I Фронт стабилизируется Август 1914 года. Идет мировая война. Под Льежем грохочут немецкие сверхтяжелые осадные орудия. С треском лопаются броневые колпаки под ударами тяжелых снарядов.18 августа на правом фланге немецких войск начинается мощное планомерное

Фронт и тыл Великой Отечественной войны для Победы

Статья Фронт и тыл Великой Отечественной войны посвящена важнейшим вопросам тылового обеспечения войск. На основе богатого фактического материала, опираясь на личный опыт, автор Антипенко Н. А. рассказывает об устройстве тыла на фронте, его роли в достижении Победы.

В статье подробно раскрыта работа важнейших служб тыла и их взаимодействие. ПАСПЕР рекомендует использовать материал при подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Единство Народа и Армии

Особенно ярко это единство армии и народа проявилось в Великой Отечественной войне. Советские воины, как истинные сыны своей родины, в крайне неблагоприятных условиях начального периода войны проявили необыкновенное мужество, сорвав авантюристический план «блицкрига». Тем самым была обеспечена возможность перебазирования значительной части экономики страны с запада на восток, перестройки всего народного хозяйства на военный лад. Массовость современных армий, возрастающая техническая оснащенность прямым образом влияют на увеличение материальных издержек на войну.

По сравнению с Первой мировой войной (1914-1918 гг.) материальные потребности во второй мировой войне возросли в 10—15 раз. Советский Союз в Великой Отечественной войне ежегодно расходовал на содержание Вооруженных Сил значительные средства.

Из года в год увеличивались поставки вооружения и материальных средств для фронта. Если среднесуточный расход боеприпасов и горючего в сражениях на Волге (1942—1943 гг.) принять за 100%, то в период боев под Курском (1943 г.) он составил соответственно 306 и 417%, в Висло-Одерской операции (1945 г.) — 498 и 534% и в Берлинской операции (1945 г.) — 876 и 715%.

Отдавая должное героизму советских войскам никогда не забываем заслуг миллионов тружеников страны, творивших чудеса на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Но народное хозяйство не могло непосредственно обеспечивать Вооруженные Силы — доставлять на театр военных действий все произведенное, доводить до солдата, до пушки, до самолета каждую единицу военного имущества, снаряжения и вооружения.

Тыл фронту за период войны

В самом начале Великой Отечественной войны несовершенная структура тыла усугубляла и без того тяжелое положение отходящих войск. Противник забрасывал в наш тыл террористов, диверсантов, а командующие и их штабы едва успевали реагировать на быстро меняющуюся обстановку на фронте. Были случаи, когда при отходе на восток наши войска испытывали острую нужду в горючем, а начальники близ расположенных складов горючего не имели права выдать это горючее без разрешения вышестоящих органов. Обстановка неумолимо требовала безотлагательного и коренного пересмотра организационной структуры тыла, решительной ликвидации разобщенности его служб, создания новой, строго централизованной системы тыла.

Что значило создать новую систему тыла?

Службы тыла были и до войны. Каждая из них вела ту или иную подготовительную работу в связи с надвигающейся угрозой. ВВС должны были стать районы авиационного базирования (РАБы), а в составе последних— батальоны аэродромного обслуживания (БАО) — один на каждый авиаполк. Фактически такой структуры не сложилось — вскоре началась война. Лучше обстояло дело в Наркомате Военно-Морского Флота. Там более или менее стройная система тыла была создана еще в 1938 г. И к началу войны она значительно окрепла. Народный комиссар Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов и начальник главного управления портов С. И. Воробьев (по существу он и был начальником тыла Военно-Морского Флота) с самого начала уделили большое внимание структуре и техническому оснащению тыла Военно-Морских Сил. Начало войны не потребовало ломки системы тыла ВМФ.

Однако перед войной единого органа управления тылом Красной Армии не сложилось, не были решены и многие другие вопросы: организационное устройство тыла на ТВД, накопление и эшелонирование материальных запасов. Каждая служба выходила к руководству со своими предложениями самостоятельно, без общей увязки с возможным устройством тыла на фронте. В статье генерала армии А. В. Хрулева мы читаем: «Еще в 1940 году в правительстве рассматривался вопрос о том, где сосредотачивать мобилизационные запасы. Военные работники предлагали разместить их за Волгой. Но этому воспротивился нарком госконтроля 3. Мехлис. Он настаивал накапливать их в пограничных районах, даже вблизи от вероятного противника. В любом возражении против этого Мехлис видел вредительство.

«— Ну хоть полушубки, валенки и прочее зимнее обмундирование надо оставить за Волгой», — говорили военные.

«— А откуда вы знаете, когда начнется война — может быть зимой?».

Немаловажное значение для последующего развития военных событий имела неподготовленность руководящих кадров тыла. Выронить организационную структуру тыла — дело не такое уж сложное, но руководящие кадры для управления многогранной системой тыла за один год не подготовишь. Узкие специалисты различных служб тыла перед войной готовились в академиях— интендантской, военно-транспортной, двух военно-медицинских, военно-ветеринарной, на четырех почти все наличие фронтовых боеприпасов. А из тыла не подавали их в эти дни 1-му Белорусскому фронту, так как они нужны были на других направлениях. Лишь после 1 апреля 1945 г. стали к нам поступать боеприпасы, да и то небольшими партиями. К 16 апреля 1945 г., т. е. к началу Берлинской операции, фронт был обеспечен боеприпасами основных калибров в пределах 2-2,5 боевых комплекта. Этого было явно недостаточно для предстоящих тяжелейших боев.

В ходе Берлинской операции 1-й Белорусский фронт получил столько боеприпасов, что можно ‘было начинать новую боевую операцию. Но это было в последние дни апреля. А в первые дни наступления на Берлин войска воевали опять же на сэкономленных боеприпасах. Г. К. Жуков, находясь на НП 8-й гвардейской армии, неожиданно для всех нас, стоявших рядом с ним, приказал прекратить артподготовку на 25-й минуте. И он был прав. Противник ‘поспешно отвел свои войска вглубь, и огонь нашей артиллерии пришелся бы по пустому месту. Эти боеприпасы пригодились в последующие дни! Ведь каждый из шести рубежей между Кюстриным и Берлином нашим войскам приходилось брать после краткой, но интенсивной артподготовки. И тут помогла своевременная разумная экономия.

Обстоятельством, затормозившим ход Висло-Одерской и подготовку Берлинский операции, явилась задержка с перешивкой железной дороги Варшава — Познань — Франкфурт-на-Одере на союзную колею. Но вдруг возникла новая тревога: началось бурное таяние снегов в верховьях Вислы. Тронулся лед. Нависла угроза разрушения железнодорожных мостов у Демблина и Варшавы. Стало известно, что мосты в полосе 1-го Украинского фронта уже снесены, и обломки их, скованные льдами, словно айсберги, плывут в нашу сторону. Маршал Жуков сразу понял всю серьезность создавшегося положения и приказал своему заместителю по тылу немедленно выехать на Вислу и любой ценой спасти мосты. Автор этих строк вместе с генералами Борисовым и Червяковым (начальником БОСО) отправились в Варшаву. Спасение мостов вылилось в грандиозную операцию. Сначала надо было спасти Демблинский мост, (находившийся выше по течению. От этого зависела судьба и Варшавского моста. Выдающийся мастер своего дела начальник мостопоезда полковник

И. Л. Москалев предложил бороться со льдом с помощью льда. На „протяжении 10—12 км выше моста стали прорубать ледовые коридоры и по ним пропускать лед сквозь пролетные отверстия. Одновременно эскадрилья самолетов денно и нощно бомбила лед в верховьях, а саперы подрывали наиболее крупные льдины. Это было грандиозное сражение с ледоходом. И люди одержали победу.

Еще сложнее оказалось положение у Варшавского моста. Но и здесь командир батальона майор В. Желтиков внес оригинальное предложение: более 100 открытых железнодорожных платформ, жестко связанных между собой, были загружены булыжником по 40— 60 т на каждую. Весь этот «поезд» своей тяжестью придавил мост. Одновременно этот мост с разных точек был привязан к обоим берегам тросами, по 4—5 «ниток» в каждую сторону. В наиболее критический момент лед так надвинулся на Варшавский мост, что образовался прогиб в центре его—нечто вроде полу дуги, вогнутой в направлении течения. Воины с баграми и топорами громоздились на льдинах, рассекая и направляя их в межпролетные отверстия. Нередко люди падали в воду, но их быстро вытаскивали на берег и многие вновь приступали к работе.

Захвачено было много трофеев, в том числе самолетов— 4150. танков и самоходных орудий — 1550 и многое, другое. В период с 16 апреля по 9 мая 1945 г. только войсками 1-го Белорусского фронта было взято 250 534 пленных.