за что судили детей

Детский ГУЛАГ: Как советская система перевоспитывала детей «врагов народа»

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Летом 1937 года был подписан приказ, в котором говорилось о репрессия жен и детей тех, кто сидит за измену Родине. Массовые репрессии этого периода затрагивали все слои населения и «изменники Родины», и «враги народа», и даже «иностранные шпионы» ничем не отличались от обычных жителей страны Советов. Они строили семьи, растили детей, ходили на работу, ровно до того момента когда за ними приехал воронок.

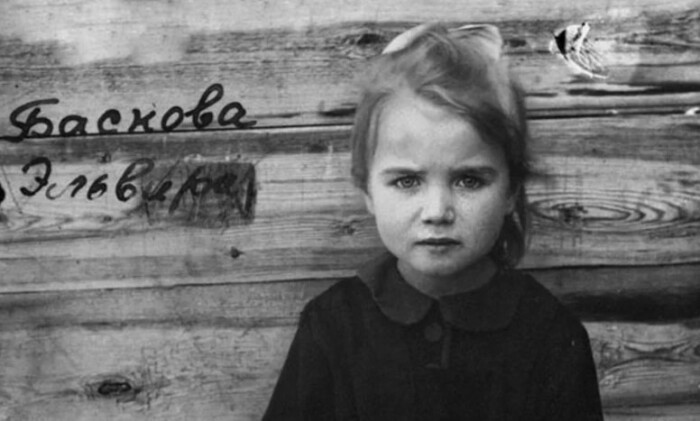

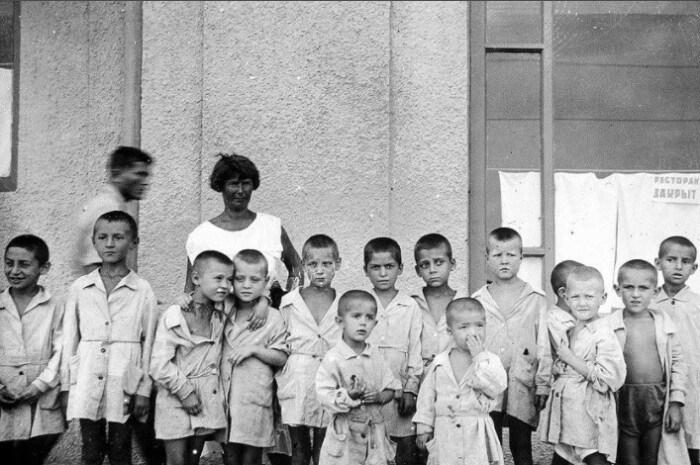

Документ четко определял порядок действий, так, жены контрреволюционеров также подлежали аресту, а дети, оставшиеся сразу без обоих родителей, должны были быть определены в казенные учреждения. В каждом городе были созданы специальные приемники, куда определяли детей до отправки в детский дом. Там они могли находиться и несколько дней, и несколько месяцев. Там детей чаще всего стригли наголо, брали отпечатки пальцев, на шею вешали кусочек доски с номером. Братьев и сестер чаще всего разлучали, не давая им общаться между собой. В чем принципиальное отличие между тем же ГУЛАГом? Разве что надзирательницами, точнее воспитательницами, чаще были женщины. Но условия содержания от этого лучше не становились.

Как и полагается с детьми врагов народа

Стрижка наголо практиковалась и в последующем, не только во время приемки. Дети, виноватые в том, что родились у своих родителей, воспитывались в условиях всеобщей ненависти, физических наказаний и насмешек. Воспитатель мог избить за крошки хлеба в карманах одежды, заподозрив, что воспитанник прячет хлеб для последующего побега. Во время прогулок на них сыпались насмешки и обзывательства «врагами».

Дети, изъятые из таких семей, считались потенциальными «врагами народа», потому всесторонний прессинг в их адрес воспринимался как воспитательная мера. Сохранить душевное тепло, честность и порядочность в таких условиях было попросту невозможно. Маленькие жильцы детдомов были озлоблены и воспринимали мир враждебным. А как иначе, если их в одночасье лишили родителей, дома и возвели в число изгоев просто так?

Это породило новую волну преступлений, тогда-то появился термин «социально опасные дети», они должны были быть перевоспитаны. А как тогда перевоспитывали в Союзе общеизвестно. Также были созданы детские дома с более суровой дисциплиной для таких трудных подростков. Впрочем, для того чтобы стать «социально опасным», вовсе не обязательно было быть подростком. В эту категорию мог попасть любой ребенок. Впрочем, волна преступности захлестнула не только из-за детей репрессированных, всеобщий бедлам в стране, низкий уровень социальной поддержки, раскулачивание и отсутствие перспектив делали свое дело.

Детский ГУЛАГ

Позже появился еще один приказ, который вменил в обязанности воспитателей детдомов слежку за воспитанниками на предмет выявления антисоветских настроений. Если дети, старше 15 лет, вдруг демонстрировали антисоветские настроения, они передавались в лагеря для исправления. Как водится, в СССР крайне любили перекладывать ответственность, потому вполне могли привлечь по статье и воспитателя, который вовремя не донес на воспитанника.

Условия содержания несовершеннолетних в ГУЛАГе были такими же как и для всех. Нередко детей помещали в камеры вместе со всеми остальными пленниками. В таких условиях дети окончательно теряли веру и надежду на лучшее. Немудрено, что именно «малолетки» были самой жестокой категорией, которая так и не смогла вернуться к обычной жизни и состояться в ней. Большинство из них, не знавшие ничего кроме унижений и тюрьмы, становились криминальными элементами, чем лишь подтверждали теорию о детях «врагов народа».

Стереть из памяти

Причем сделать это можно было только до оформления в детский дом, то есть счет шел на дни. Забрать ребенка из детского дома было куда сложнее, к тому же, многим детям меняли исходные данные – фамилии, отчества, чтобы ничто их не связывало с семьями и родителями. В конце концов, фамилию могли просто неправильно записать.

Согласно этому же приказу, мать ребенка, которому еще не исполнилось полутора лет, могла забрать его с собой в лагерь. Да, сомнительная перспектива, но это было лучше, чем бросить его на произвол судьбы и разлучить с матерью. Поэтому во многих исправительно-трудовых лагерях открывали своего рода детские сады.

Эти места были отнюдь не комфортным местом обитания ребенка, тут складывалось множество факторов. Исправительные лагеря чаще всего располагались в регионах с отнюдь не благоприятными климатическими условиями. Многие малыши серьезно заболевали во время этапирования, другие уже по прибытию на место, большую роль играло отношение сотрудников лагеря и медсестер к детям и их матерям. Нередко в лагерях случались вспышки заболеваний среди детей, что приводило к высокой смертности. Она составляла 10-50 процентов.

Учитывая, что дети в таких условиях практически боролись за выживание, об адекватном развитии не было и речи. Большинство детей к 4 годам не умели даже разговаривать, чаще всего выражая эмоции криками, плачем и воплями, они росли в невыносимых условиях. А няня, одна на 17-20 детей, должна была выполнять всю работу, связанную с присмотром за этими детьми. Нередко это и становилось причиной проявления необъяснимой жестокости.

Те, что помладше, просто лежали в кроватках, их запрещено было брать на руки, общаться с ними. Немудрено, что научиться разговаривать в таких условиях было крайне сложной задачей. Младенцам только меняли пеленки и кормили – вот и все общение, большую часть времени они были никому не нужны.

А как же матери? Матери были отправлены в исправительно-трудовые лагеря для исправления. И именно этим и были заняты. Кормящие матери могли пообщаться со своими детьми 15-30 минут каждые четыре часа. Причем такие свидания были положены только тем, кто находился на грудном вскармливании, позже ребенка видели все реже и реже.

Если ребенку исполнялось четыре года, а срок матери еще не пришел к концу, его отправляли к родственникам или в детский дом, где его ждали новые испытания. Позже время пребывания с матерью сократили до 2-х лет. Затем вовсе, факт присутствия в лагерях детей сочли обстоятельством, снижающим работоспособность женщин и срок снизили до 12 месяцев.

Отправка детей в детский дом или к родным, их вывоз из лагеря был настоящей секретной операцией. Как правило, их увозили тайно, под покровом ночи, но это все равно не спасало от ужасных сцен, когда обезумевшие от горя матери кидались на надзирателей и ограждения, чтобы не дать увезти свое дитя. Крики, плач детей буквально сотрясали лагерь.

В личном деле матери делалась пометка о том, что ребенок изъят и отправлен в специальное учреждение, вот только в какой не указывалось. То есть даже после освобождения найти собственного ребенка было отнюдь не простой задачей.

Множество «ненужных» детей

Детприемники и детские дома были полны до отказа. У родителей, попавших под репрессию, к 1938 году было изъято почти 20 тысяч детей. Это не считая беспризорников, раскулаченных крестьян и фактических сирот. Детские дома и другие казенные учреждения, в которых оказывались дети, были катастрофически переполненными, что делало их местом выживания и способствовало развитию криминальных настроений.

К примеру, в комнате, в которой меньше 15 квадратных метров, было 30 мальчишек, кроватей не хватало, здесь же содержались 18-летние рецидивисты, которые держали в страхе всех остальных. Все их развлечения – это карты, драки, ругань и расшатывание решеток. Освещения нет, посуды нет (ели из ковшиков и руками), нередки перебои с отоплением.

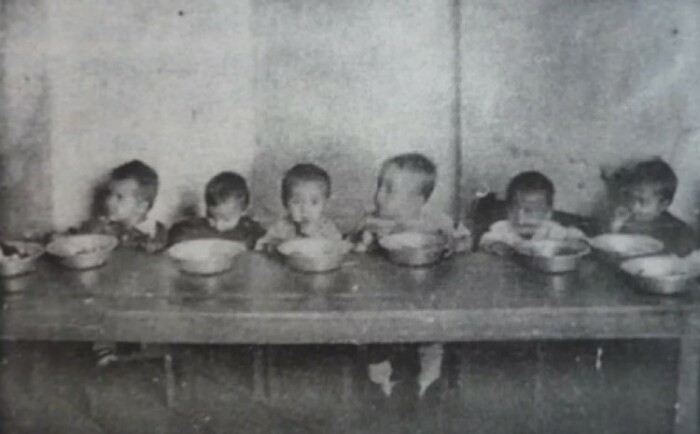

Питание было не то чтобы неудовлетворительным, а крайне скудным. Нет жиров, сахара, не достает даже хлеба. Дети в основном были истощены, часто массово заболевали, причем из болезней преобладал туберкулез и малярия.

К 1940 году по стране было уже полсотни колоний, где содержались малолетние преступники. Судя по сохранившимся описаниям, это был практически филиал ада на земле. В такие колонии нередко попадали и дети помладше, которые, оказавшись пойманными за то или иное правонарушение, и предпочитали скрывать свой возраст. А в милицейский протокол записывалось: «ребенок около 12-ти лет», несмотря на то, что ему было не больше восьми. Такая мера считалась благоразумной и правильно, не зря же лагеря назывались исправительно-трудовыми. Дескать, пусть он лучше работает под присмотром на благо общества, нежели совершает противоправные деяния. Видимо большевики слишком хорошо помнили о силе молодежи, чьими руками в том числе, они затеяли революцию. Это сегодня им 14-15, а завтра они уже взрослые и опасные контрреволюционеры и им есть за что не любить советскую власть.

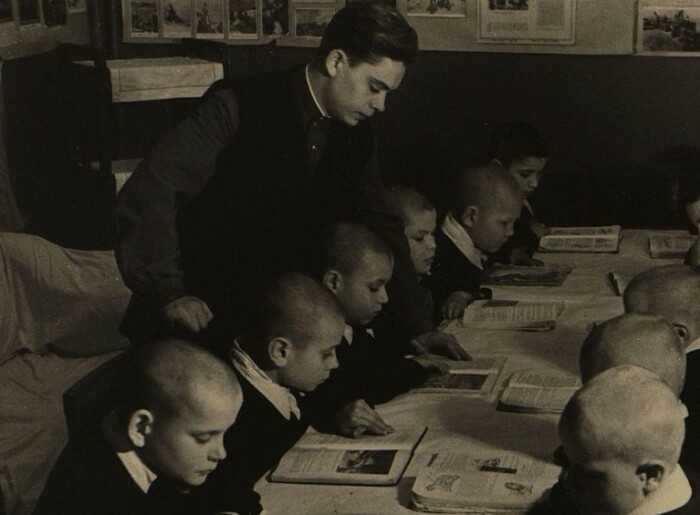

Вплоть до 1940 года подростки содержались вместе со взрослыми. Они работали чуть меньше взрослых заключенных, так, дети от 14 до 16 лет, работали по 4 часа в день, еще столько же времени они должны были тратить на учебу и саморазвитие. Правда, никаких особых условий для этого не создавалось. Для тех, кому уже исполнилось 16 лет, рабочий день продлевался на 2 часа.

Причины, по которым дети попадали в лагерь, самые разные, зачастую проступки были такими же ничтожными как и у взрослых, которые сидели тут же в системе ГУЛАГа. Бывшие заключенные вспоминают о том, что 11-летняя девочка Маня, полная сирота (отец расстрелян, мать умерла), оказалась никому не нужна и попала в лагерь за то, что нарвала лука. Зеленых перышков. И за это ее привлекли за статью «расхищение». Правда дали не как полагается десять лет, а всего лишь год. Другие девочки, им было уже по 16 лет, вместе со взрослыми рыли противотанковые рвы, началась бомбежка, от которой они укрылись в лесу. Там же встретили немцев, те, великодушно угостили девчушек шоколадом. Наивные девчонки, когда вышли к своим, тут же рассказали об этом. За это и были отправлены в лагерь.

Впрочем, попасть в лагерь дети могли и просто так, по факту своего рождения. Испанские дети, которых вывезли во время Гражданской войны, были воспитаны в советских детских домах, но все равно им было крайне не по себе в этих реалиях. Они часто порывались ехать на родину. К началу Второй мировой войны их массово закрыли в лагерях, одних объявили социально опасными, других и вовсе обвинили в шпионаже.

Для детей, чей возраст на момент ареста родителей уже превышал 15 лет, были определены иные правила. Они, якобы, уже успели впитать буржуазные и антисоветские настроения, царившие в их семье и сразу признавались социально опасными и представали перед судом, а далее направлялись в лагерь на общих основаниях.

Для предъявления обвинений было необходимо, чтобы подросток в чем-то сознался, для этого к ним применяли пытки: заставляли по несколько часов кряду стоять на стуле, кормили соленым супом и не давали воды, допрашивали ночами, не давая спать. Результаты таких допросов были очевидны – сотрудники НКВД закрывали детей на большие сроки, за серьезные правонарушения.

О том, какое количество детей прошли за эти годы через лагерную систему, говорить не принято. Большая часть данных была засекречена, другая никогда не систематизировалась и не подсчитывалась. К тому же, смена фамилий, имен родителей и другие способы лишения человека «корней» давали свои результаты – узнать достоверно, что этот ребенок является сыном или дочерью репрессированных родителей было невозможно. Да и сами дети предпочитали скрывать это всю жизнь, понимая, что это их клеймо на всю жизнь.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

За что судили детей

Ясли и детские комбинаты, приемники-распределители, детские дома и зоны для малолеток — сотни тысяч советских детей родились и выросли в изоляции. Их рожали в товарных вагонах, связывали и насильно кормили горячей кашей, брили наголо, били за хлебные крошки и сажали в тюрьмы за письма арестованным родственникам.

Зоны матери и ребенка

Грудной младенец в следственном изоляторе, запертый в камере вместе с матерью, или отправленный по этапу в колонию — обычная практика 1920-х – начала 1930-х годов. «При приеме в исправительно-трудовые учреждения женщин, по их желанию, принимаются и их грудные дети», — цитата из Исправительно-трудового кодекса 1924 года, статья 109. «Шурку обезвреживают. С этой целью его выпускают на прогулку только на один час в день и уже не на большой тюремный двор, где растет десятка два деревьев и куда заглядывает солнце, а на узкий темный дворик, предназначенный для одиночек. Должно быть, в целях физического обессиления врага помощник коменданта Ермилов отказался принять Шурке даже принесенное с воли молоко. Для других он передачи принял. Но ведь то были спекулянты и бандиты, люди гораздо менее опасные, чем СР Шура», — писала в злом и ироничном письме наркому внутренних дел Феликсу Дзержинскому арестованная Евгения Ратнер, чей трехлетний сын Шура находился в Бутырской тюрьме.

Рожали тут же: в тюрьмах, на этапе, в зонах. Из письма председателю ЦИК СССР Михаилу Калинину о высылке семей спецпереселенцев из Украины и Курска: «Отправляли их в ужасные морозы – грудных детей и беременных женщин, которые ехали в телячьих вагонах друг на друге, и тут же женщины рожали своих детей (это ли не издевательство); потом выкидывали их из вагонов, как собак, а затем разместили в церквах и грязных, холодных сараях, где негде пошевелиться».

По данным на апрель 1941 года, в тюрьмах НКВД содержалось 2500 женщин с малолетними детьми, в лагерях и колониях находились 9400 детей до четырех лет. В тех же лагерях, колониях и тюрьмах было 8500 беременных женщин, около 3000 из них — на девятом месяце беременности.

Забеременеть женщина могла и в заключении: будучи изнасилованной другим заключенным, вольным работником зоны или конвоиром, а случалось, что и по собственному желанию. «Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хотелось ребенка — существа самого родного и близкого, за которое не жаль было бы отдать жизнь», — вспоминала бывшая узница ГУЛАГа Хава Волович, осужденная на 15 лет в возрасте 21 года. А вот воспоминания другой узницы, родившейся в ГУЛАГе: «Мать мою, Завьялову Анну Ивановну, в 16–17 лет отправили с этапом заключенных с поля на Колыму за собранные несколько колосков в карман. Будучи изнасилованной, моя мать 20 февраля 1950 года родила меня, амнистий по рождению дитя в тех лагерях не было». Были и те, кто рожал, надеясь на амнистию или послабление режима.

Но освобождение от работы в лагере женщинам давали только непосредственно перед родами. После рождения ребенка заключенной полагалось несколько метров портяночной ткани, а на период кормления младенца — 400 граммов хлеба и суп из черной капусты или отрубей три раза в день, иногда даже с рыбьими головами. В начале 40-х в зонах стали создавать ясли или деткомбинаты: «Прошу Вашего распоряжения об ассигновании 1,5 миллиона рублей для организации в лагерях и колониях детских учреждений на 5000 мест и на их содержание в 1941 году 13,5 миллионов рублей, а всего 15 миллионов рублей», — пишет в апреле 1941 года начальник ГУЛАГа НКВД СССР Виктор Наседкин.

В яслях дети находились, пока матери работали. На кормление «мамок» водили под конвоем, большую часть времени младенцы проводили под присмотром нянечек — осужденных за бытовые преступления женщин, как правило, имевших собственных детей. Из воспоминаний заключенной Г.М. Ивановой: «В семь часов утра няньки делали побудку малышам. Тычками, пинками поднимали их из ненагретых постелей (для «чистоты» детей одеяльцами их не укрывали, а набрасывали их поверх кроваток). Толкая детей в спинки кулаками и осыпая грубой бранью, меняли распашонки, подмывали ледяной водой. А малыши даже плакать не смели. Они только кряхтели по-стариковски и — гукали. Это страшное гуканье целыми днями неслось из детских кроваток».

«Из кухни няня принесла пылающую жаром кашу. Разложив ее по мисочкам, она выхватила из кроватки первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, привязала их полотенцем к туловищу и стала, как индюка, напихивать горячей кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать», — вспоминает Хава Волович. Ее дочь Элеонора, родившаяся в лагере, первые месяцы жизни провела вместе с матерью, а затем попала в деткомбинат: «При свиданиях я обнаруживала на ее тельце синяки. Никогда не забуду, как, цепляясь за мою шею, она исхудалой ручонкой показывала на дверь и стонала: „Мамыця, домой!“. Она не забывала клоповника, в котором увидела свет и была все время с мамой». 3 марта 1944 года, в год и три месяца, дочь заключенной Волович скончалась.

Смертность детей в ГУЛАГе была высокой. Согласно архивным данным, собранным норильским обществом «Мемориал», в 1951 году в домах младенца на территории Норильлага находились 534 ребенка, из них умерли 59 детей. В 1952 году должны были появиться на свет 328 детей, и общая численность младенцев составила бы 803. Однако в документах 1952 года указано число 650 — то есть 147 детей скончались.

Выжившие дети развивались плохо и физически и умственно. Писательница Евгения Гинзбург, некоторое время работавшая в деткомбинате, вспоминает в автобиографическом романе «Крутой маршрут», что лишь немногие четырехлетние дети умели говорить: «Преобладали нечленораздельные вопли, мимика, драки. «Откуда же им говорить? Кто их учил? Кого они слышали? — с бесстрастной интонацией объясняла мне Аня. — В грудниковой группе они ведь все время просто лежат на своих койках. Никто их на руки не берет, хоть лопни от крика. Запрещено на руки брать. Только менять мокрые пеленки. Если их, конечно, хватает”».

Свидания кормящих матерей с детьми были короткими — от 15 минут до получаса каждые четыре часа. «Один проверяющий из прокуратуры упоминает о женщине, которая из-за своих рабочих обязанностей на несколько минут опоздала на кормление, и ее не пустили к ребенку. Одна бывшая работница лагерной санитарной службы сказала в интервью, что на кормление ребенка грудью отводилось полчаса или 40 минут, а если он не доедал, то няня докармливала его из бутылочки», — пишет Энн Эпплбаум в книге «ГУЛАГ. Паутина большого террора». Когда ребенок выходил из грудного возраста, свидания становились еще более редкими, а вскоре детей отправляли из лагеря в детский дом.

В 1934 году срок пребывания ребенка с матерью составлял 4 года, позже — 2 года. В 1936-1937 годах пребывание детей в лагерях было признано фактором, понижающим дисциплину и производительность труда заключенных, и этот срок секретной инструкцией НКВД СССР снизили до 12 месяцев. «Принудительные отправки лагерных детей планируются и проводятся, как настоящие военные операции — так, чтобы противник был захвачен врасплох. Чаще всего это происходит глубокой ночью. Но редко удается избежать душераздирающих сцен, когда ошалелые мамки бросаются на надзирателей, на колючую проволоку заграждения. Зона долго сотрясается от воплей», — описывает отправку в детские дома французский политолог Жак Росси, бывший заключенный, автор «Справочника по ГУЛАГу».

О направлении ребенка в детдом делалась пометка в личном деле матери, однако адрес пункта назначения там не указывался. В докладе наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии председателю Совнаркома СССР Вячеславу Молотову от 21 марта 1939 года сообщается, что изъятым у осужденных матерей детям начали присваивать новые имена и фамилии.

Если родителей ребенка арестовывали, когда он уже был не грудным младенцем, его ждал собственный этап: скитания по родственникам (если они остались), детский приемник, детдом. В 1936-1938 годах обычной становится практика, когда даже при наличии родственников, готовых стать опекунами, ребенка «врагов народа» — осужденных по политическим статьям — отправляют в детприемник. Из воспоминаний Г.М. Рыковой: «После ареста родителей мы с сестрой и бабушкой продолжали жить в нашей же квартире Только занимали мы уже не всю квартиру, а только одну комнату, так как одна комната (папин кабинет) была опечатана, а во вторую еще при нас вселился майор НКВД с семьей. 5 февраля 1938 года к нам явилась дама с просьбой проехать с ней к начальнику детского отдела НКВД, якобы он интересуется, как к нам относилась бабушка и как вообще мы с сестрой живем. Бабушка ей сказала, что нам пора в школу (учились мы во вторую смену), на что эта особа ответила, что подбросит нас на своей машине ко второму уроку, чтобы мы взяли с собой только учебники и тетради. Привезла она нас в Даниловский детприемник для несовершеннолетних преступников. В приемнике нас сфотографировали в анфас и в профиль, прикрепив к груди какие-то номера, и сняли отпечатки пальцев. Больше мы домой не вернулись».

«На следующий день после ареста отца я пошла в школу. Перед всем классом учительница объявила: “Дети, будьте осторожны с Люсей Петровой, отец ее – враг народа”. Я взяла сумку, ушла из школы, пришла домой и сказала маме, что больше в школу ходить не буду», — вспоминает Людмила Петрова из города Нарва. После того как мать тоже арестовали, 12-летняя девочка вместе с 8-летним братом оказалась в детском приемнике. Там их обрили наголо, сняли отпечатки пальцев и разлучили, по отдельности направив в детские дома.

Дочь репрессированного по «делу Тухачевского» командарма Иеронима Уборевича Владимира, которой в момент ареста родителей было 13 лет, вспоминает, что в детоприемниках детей “врагов народа” изолировали от внешнего мира и от других детей. «К нам не подпускали других детей, нас не подпускали даже к окнам. К нам никого не пускали из близких… Мне и Ветке тогда было по 13 лет, Петьке 15, Свете Т. и ее подруге Гизе Штейнбрюк по 15. Остальные все младше. Были две крошечки Ивановы 5 и 3 года. И маленькая все время звала маму. Было довольно-таки тяжело. Мы были раздражены, озлоблены. Чувствовали себя преступниками, все начали курить и уже не представляли для себя обычную жизнь, школу».

В переполненных детприемниках ребенок находился от нескольких дней до месяцев, а затем этап, похожий на взрослый: «черный ворон», товарный вагон. Из воспоминаний Альдоны Волынской: «Дядя Миша, представитель НКВД, объявил, что мы поедем в детский дом на Черное море в Одессу. Везли нас на вокзал на “черном вороне”, задняя дверь была открыта, и в руке охранник держал наган. B поезде нам велели говорить, что мы отличники и поэтому до конца учебного года едем в Артек». А вот свидетельство Анны Раменской: «Детей разделили на группы. Маленькие брат с сестрой, попав в разные места, отчаянно плакали, вцепившись друг в друга. И просили их не разъединять все дети. Но ни просьбы, ни горький плач не помогли. Нас посадили в товарные вагоны и повезли. Так я попала в детдом под Красноярском. Как мы жили при начальнице-пьянице, при пьянках, поножовщине, рассказывать долго и грустно».

Детей «врагов народа» из Москвы везли в Днепропетровск и Кировоград, из Петербурга — в Минск и Харьков, из Хабаровска — в Красноярск.

ГУЛАГ для младших школьников

Как и детприемники, детские дома были переполнены: по состоянию на 4 августа 1938 года у репрессированных родителей были изъяты 17 355 детей и намечались к изъятию еще 5 тысяч. И это не считая тех, кого переводили в детские дома из лагерных деткомбинатов, а также многочисленных беспризорников и детей спецпереселенцев — раскулаченных крестьян.

«В комнате 12 кв. метров находятся 30 мальчиков; на 38 детей 7 коек, на которых спят дети-рецидивисты. Двое восемнадцатилетних обитателей изнасиловали техничку, ограбили магазин, пьют вместе с завхозом, сторожиха скупает краденое». «Дети сидят на грязных койках, играют в карты, которые нарезаны из портретов вождей, дерутся, курят, ломают решетки на окнах и долбят стены с целью побега». «Посуды нет, едят из ковшиков. На 140 человек одна чашка, ложки отсутствуют, приходится есть по очереди и руками. Освещения нет, имеется одна лампа на весь детдом, но и она без керосина». Это цитаты из донесений руководства детских домов Урала, написанных в начале 1930-х годов.

«Деточаги» или «детплощадки», как называли в 30-е годы дома ребенка, размещались в почти неотапливаемых, переполненных бараках, часто без кроватей. Из воспоминаний голландки Нины Виссинг о детском доме в Богучарах: «Стояли два больших плетеных сарая с воротами вместо дверей. Крыша текла, потолков не было. В таком сарае помещалось очень много детских кроватей. Кормили нас на улице под навесом».

О серьезных проблемах с питанием детей сообщает в секретной записке от 15 октября 1933 года тогдашний начальник ГУЛАГа Матвей Берман: «Питание детей неудовлетворительно, отсутствуют жиры и сахар, нормы хлеба недостаточны В связи с этим — в отдельных детдомах наблюдаются массовые заболевания детей туберкулезом и малярией. Так, в Полуденовском детдоме Колпашевского района из 108 детей здоров только 1, в Широковском – Каргасокского района — из 134 детей больны: туберкулезом – 69 и малярией – 46».

«В основном суп из сухой рыбки корюшки и картошки, липкий черный хлеб, иногда суп из капусты», — вспоминает детдомовское меню Наталья Савельева, в тридцатые годы — воспитанница дошкольной группы одного из «деточагов» в поселке Маго на Амуре. Дети питались подножным кормом, искали еду в помойках.

Издевательства и физические наказания были обычным делом. «На моих глазах директор избивала мальчиков постарше меня, головой о стену и кулаками по лицу, за то, что при обыске она у них находила в карманах хлебные крошки, подозревая их в том, что они готовят сухари к побегу. Воспитатели нам так и говорили: “Вы никому не нужны”. Когда нас выводили на прогулку, то дети нянек и воспитательниц на нас показывали пальцами и кричали: “Врагов, врагов ведут!” А мы, наверное, и на самом деле были похожи на них. Головы наши были острижены наголо, одеты мы были как попало. Белье и одежда поступали из конфискованного имущества родителей», — вспоминает Савельева. «Однажды во время тихого часа я никак не могла заснуть. Тетя Дина, воспитательница, села мне на голову, и если бы я не повернулась, возможно, меня бы не было в живых», — свидетельствует другая бывшая воспитанница детдома Неля Симонова.

Контрреволюция и «четверка» по литературе

Энн Эпплбаум в книге «ГУЛАГ. Паутина большого террора» приводит следующую статистику, основываясь на данных архивов НКВД: в 1943–1945 годы через детприемники прошло 842 144 бездомных ребенка. Большинство из них оказались в детдомах и ремесленных училищах, часть отправилась обратно к родным. А 52 830 человек оказались в трудовых воспитательных колониях — превратились из детей в малолетних заключенных.

Как минимум до февраля 1940 года (а по воспоминаниям бывших заключенных, и позже) осужденные дети содержались и во взрослых колониях. Так, согласно «Приказу по Норильскому строительству и ИТЛ НКВД» № 168 от 21 июля 1936 года, «заключенных малолеток» от 14 до 16 лет разрешено было использовать на общих работах по четыре часа в день, а еще четыре часа должны были отводиться на учебу и «культурно-воспитательную работу». Для заключенных от 16 до 17 лет устанавливался уже 6-часовой рабочий день.

Бывшая заключенная Ефросиния Керсновская вспоминает девочек, оказавшихся с ней на этапе: «В среднем лет 13-14. Старшая, лет 15, производит впечатление уже действительно испорченной девчонки. Неудивительно, она уже побывала в детской исправительной колонии и ее уже на всю жизнь «исправили». Самая маленькая — Маня Петрова. Ей 11 лет. Отец убит, мать умерла, брата забрали в армию. Всем тяжело, кому нужна сирота? Она нарвала лука. Не самого лука, а пера. Над нею “смилостивились”: за расхищение дали не десять, а один год». Та же Керсновская пишет о встреченных в заключении 16-летних блокадницах, которые рыли со взрослыми противотанковые рвы, а во время бомбежки бросились в лес и наткнулись на немцев. Те угостили их шоколадом, о чем девочки рассказали, когда вышли к советским солдатам, и были отправлены в лагерь.

Заключенные Норильского лагеря вспоминают об испанских детях, оказавшихся во взрослом ГУЛАГе. О них же в «Архипелаге ГУЛАГ» пишет Солженицын: «Испанские дети — те самые, которые вывезены были во время Гражданской войны, но стали взрослыми после Второй мировой. Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Их объявляли социально опасными и отправляли в тюрьму, а особенно настойчивым — 58, часть 6 — шпионаж в пользу. Америки».

Особое отношение было к детям репрессированных: согласно циркуляру наркома внутренних дел СССР №106 начальникам УНКВД краев и областей «О порядке устройства детей репрессированных родителей в возрасте свыше 15 лет», выпущенном в мае 1938 года, «социально опасные дети, проявляющие антисоветские и террористические настроения и действия, должны предаваться суду на общих основаниях и направляться в лагеря по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД».

Таких «социально опасных» и допрашивали на общих основаниях, с применением пыток. Так, 14-летний сын расстрелянного в 1937 году командарма Ионы Якира Петр был подвергнут в астраханской тюрьме ночному допросу и обвинен в «организации конной банды». Его осудили на 5 лет. Шестнадцатилетнего поляка Ежи Кмецика, пойманного в 1939 году при попытке бегства в Венгрию (после того, как Красная Армия вошла в Польшу), во время допроса заставляли сидеть и стоять на табурете по много часов, а также кормили соленым супом и не давали воды.

В 1938 году за то, что «будучи враждебно настроен к советскому строю систематически проводил среди воспитанников детдома контрреволюционную деятельность» был арестован и помещен во взрослую Кузнецкую тюрьму 16-летний Владимир Мороз, сын «врага народа», живший в Анненском детдоме. Чтобы санкционировать арест, Морозу исправили дату рождения — приписали один год. Поводом для обвинения стали письма, которые в кармане брюк подростка нашла пионервожатая — Владимир писал арестованному старшему брату. После обыска у подростка нашли и изъяли дневники, в которых он вперемежку с записями о «четверке» по литературе и «некультурных» учителях рассуждает о репрессиях и жестокости советского руководства. Свидетелями на процессе выступила та же пионервожатая и четыре воспитанника детдома. Мороз получил три года ИТЛ, но в лагерь не попал — в апреле 1939 года он умер в Кузнецкой тюрьме «от туберкулеза легких и кишок».

Оформите регулярное пожертвование Медиазоне!