за что болеют дети православие

Как объяснить брату, почему болеют дети и где Бог?

Приблизительное время чтения: 3 мин.

Вопрос читателя:

Здравствуйте! Я верующий, воцерковлен. Брат отчасти верит, в храм ходит очень редко. У него много вопросов. Не знаю, как на них ответить точно и полно. Вот один из них: в чем виноваты дети, которые рождаются больными или тяжело заболевают уже после рождения? За что им такое? Я сказал, что причина может быть в родителях, которые тяжко согрешили, и Бог наказывает их через их детей. Может, Бог забирает человека в таком возрасте, предвидя его жизнь, что человек погибнет, не спасется. А дети как ангелы, и идут в рай. Не уверен, что мои ответы совсем верны. Брата они не убедили. Подскажите, как ему ответить. Спасибо.

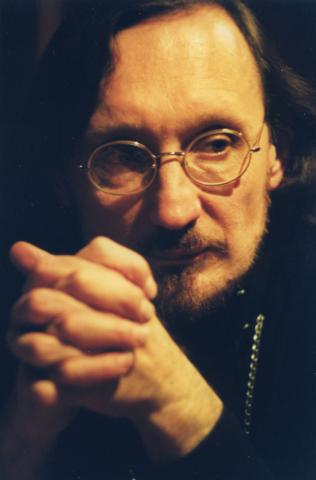

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение! Дорогой Вячеслав, слава Богу, что Вы ходите в храм, исповедуетесь, причащаетесь, молитесь, это очень важно. Хорошо, что и брак Ваш также не чужд Церкви, что он думает и размышляет о том, как устроен этот мир, каким его задумал Бог, по каким принципам устроена жизнь и так далее. Эти поиски — это очень хорошо, так и можете говорить брату.

Что касается того, о чем спрашивает брат, есть немало вопросов, на которые человек не может дать точный и однозначный ответ, и вопрос о болезнях и смертях детей — один из них. Совершенно точно можно сказать, что Бог не наказывает родителей, посылая им больного или нежизнеспособного ребенка, что Вы! Было бы ужасно жестоко намеренно подвергать страданиям одного человека ради вразумления другого, поэтому эта версия несостоятельна. Что же касается остального — это, по большому счету, тайна Божьего Промысла. Почему человек болеет, мы не знаем. И если в некоторых случаях взрослый человек может знать, за что ему послана болезнь (для чего, точнее будет сказать), то в случае с детьми ответ на неизвестен. Можно говорить только о том, каковы стратегии поведения взрослых в той семье, в которой заболел ребенок, а вот гадать о причинах, увы, часто бессмысленно.

Вы правы, что Бог забирает каждого человека в лучший для него момент. И самый простой вариант — если Он предвидит, что, прожив жизнь дальше, человек лишится Спасения. Но 100% обо всех случаях мы этого утверждать не можем: у нас просто нет информации. Так что ответы на эти и на ряд других вопросов мы получим, Бог даст, уже либо после смерти, либо на Страшно Суде, когда откроются тайны домостроительства Божия.

Даю также ссылку на ответы на похожий вопрос, которые уже опубликованы на сайте:

Болезни детей. Почему? За что? Где Бог?

Техническая цивилизация, цивилизация западного образца, достойна восхищения, потому что это плод великого ума. Она была создана для того, чтобы покорить природу человеку и обеспечить его комфорт. Эти цели достигнуты. Природа покорена, и комфорт достигнут. Однако достигнутый комфорт и покоренная природа отомстили человеку тем, что он стал слабым, болезненным, истеричным, нервным, склонным к патологиям, разболтанным, никудышным. То есть он сегодня уже не повторит ничего из того, что было совершаемо человечеством раньше. Потому что его телесные и душевные силы подрублены под корень. Это не может не отражаться на детях.

К тому же мы должны понимать, что дети в современном мире часто являются идолами. Не знаю, поймет ли меня читатель и оценит ли по достоинству сказанное мною. Поймите, есть Бог Истинный, Бог Живой и Истинный, Ему нужно служить, Ему нужно поклоняться. Если человек не поклоняется Богу Живому и Истинному, всё равно он поклоняется кому-то и чему-то. Певцу, актеру, прогрессу, цивилизации, науке, технике, кому-то еще. Но если для этого мозгов не хватает, чтоб какие-то абстракции строить, то поклоняются люди, как правило, чему-то конкретному, близкому и родному — детям. То есть люди, не знающие Бога, желающие служить кому-то и поклоняться кому-то, поклоняются плоду своего чрева, превращая детей в домашних богов, в домашних идолов. Понимаете? А идолов Бог сокрушает. То есть дети наши сокрушаемы, как идолы, ранними болезнями, ранними слабостями, своей никчемностью, никудышностью. Эти ранние наркоманы, развратники и так далее и так далее. Это всё плоды того, что детям усвоена функция, им не свойственная. Они — домашние боги, им служат. То есть не учат их служить тем, кто родил их, а им служат. И они превращаются в маленьких демонов, еще не умея толком разговаривать. Еще пуская сопли и шепелявя по возрасту, они уже учатся понимать себя как богов и хозяев. Поверьте мне, кто чрезмерно любит своих детей, превращает их в идолов, — идолы достойны сокрушения. То есть именно эти идолы будут сокрушаться, к вящей боли того, кто превратил своих детей, собственно, в истуканов и кумиров.

Поэтому к детям нужно иметь правильное отношение. Они не боги, они — подарок. За этот подарок Бог спросит. Как ты воспитал его? Они наши дети, поэтому что-то скрытое в нас проявляется в них. Человек ведь очень мало живет — тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят лет. Это пшик, какой-то котячий чих. И многое, скрытое в нас, не проявившееся в нас, проявляется в них. Это касается талантов, способностей, дарований, а также болезней, немощи, греховной склонности и прочего. Мы часто видим в них себя самих в развитии.

Не надо удивляться тому, что мир болеет. Он не просто болеет, он гниет. Если бы мы имели духовный взгляд на окружающий мир, то с удивлением бы заметили, что он страшнее, чем те зомби, восставшие из ада, которые показываются в западных ужастиках, когда по улицам ходят ничего не понимающие люди, у которых отваливаются фаланги пальцев или руки-ноги, они гниют заживо. Люди именно так и гниют на самом деле, в этом нет удивления. Поэтому удивляться, что мы болеем, не приходится. Мы не можем никуда деться от этих болезней, они будут только умножаться при нынешнем нашем подходе к повседневной жизни.

Другое дело, что нужно это менять. Менять отношение к жизни, менять отношение к детям, к себе, к вечности, к времени, к труду, к еде, к здоровью, к болезням. Нужно стараться и учиться во всём видеть Господа. И ни в чем не обвинять Создателя. Создатель ни в чем не виноват. Его нужно благодарить. Как говорит премудрый Соломон, во дни благоденствия нужно благодарить, во дни печали — размышлять (ср. Еккл. 7, 14). И то и другое Бог создал для того, чтобы человек упражнялся в этих двух вещах.

Обезопасьте себя от будущих болезней стоической строгостью жизни, разумным воздержанием, довольством малым, некоторой самодисциплиной и правильным отношением ко всему, что вас окружает: к себе, к старшим, к младшим, к жизни, к болезни, к еде, к смерти. Потрудитесь заранее запастись правильными мыслями, потому что именно вооруженный мыслями человек не ломается в искушениях. А человек пустой в искушениях приходит в полный раздрай, находится в смятенных чувствах, он не знает, что происходит. То есть, вооружившись правильными мыслями, нужно отойти от греха. Тогда всё потихонечку встанет на место.

Ну а дети, конечно, болеют из-за нас. Если мы сами ничего не понимаем, то, по крайней мере, начнем плакать и исправляться, когда болеют те, кого мы больше всех любим. Это тоже такой воспитательный бич, который заставляет нас становиться на колени перед Создателем. Лучше, конечно, без болезней. Лучше без этого. Поэтому обратитесь к Богу, посвятите свою жизнь Богу. Дай Бог, чтобы слова наши не были сказаны впустую.

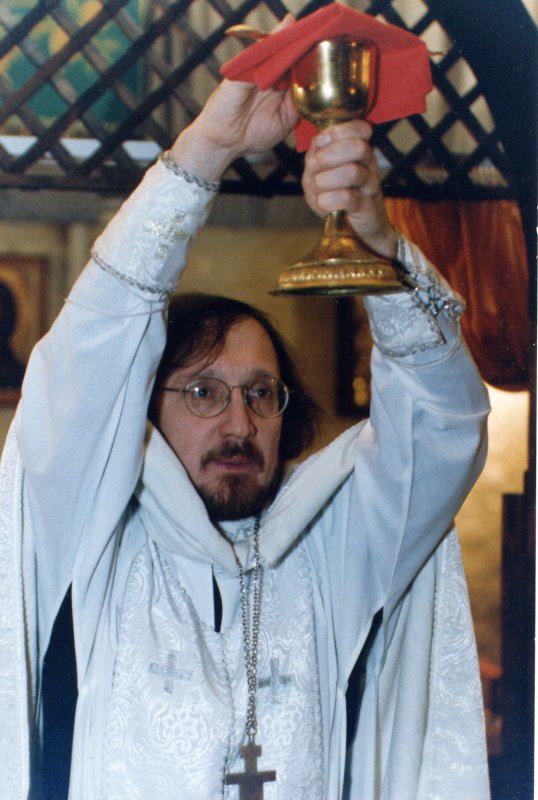

Из книги протоиерея Андрея Ткачева

«Папа сможет?»

Время чтения: 9 мин.

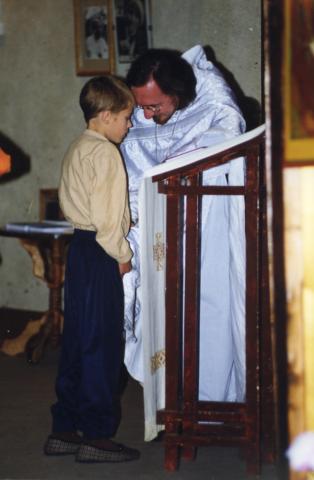

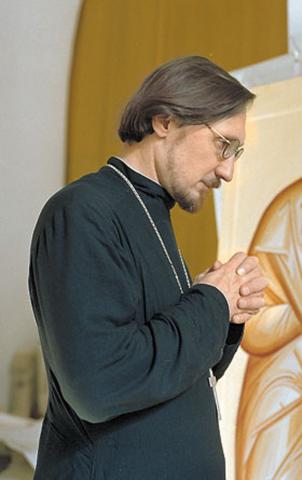

Это знакомое многим христианам размышление священника Георгия Чистякова. Оно впервые было опубликовано в газете «Русская мысль» № 4 в далеком 1995 году. Отец Георгий был одним из первых священнослужителей, кто пришел в Российскую детскую клиническую больницу. При больнице был организован храм, прямо в актовом зале. Там этот блестяще образованный человек, филолог, историк, кандидат наук, исповедовал, причащал, утешал детей, больных онкологией, и их родителей. В 2007 году он сам умер от опухоли головного мозга.

Это одно из самых сильных его размышлений: о том, как можно верить в Бога, который есть Любовь, и видеть, как страдают тяжелобольные дети.

Священник Георгий Чистяков / Chistiakov.ru

За последний месяц я похоронил шесть детей из больницы, где каждую субботу служу литургию. Пять мальчиков: Женю, Антона, Сашу, Алешу и Игоря. И одну девочку — Женю Жмырко, семнадцатилетнюю красавицу, от которой осталась в иконостасе больничного храма икона святого великомученика Пантелеймона. Умерла она от лейкоза. Умирала долго и мучительно, не помогало ничто. И этот месяц не какой-то особенный. Пять детских гробов в месяц — это статистика. Неумолимая и убийственная, но статистика. И в каждом гробу родной, горячо любимый, чистый, светлый, чудесный. Максимка, Ксюша, Настя, Наташа, Сережа…

За последний день я навестил трех больных: Клару (Марию), Андрюшу и Валентину. Все трое погибают — тяжело и мучительно. Клара уже почти бабушка, крестилась недавно, но можно подумать, что всю жизнь прожила в Церкви — так светла, мудра и прозрачна. Андрюше — 25 лет, а сыну его всего лишь год. За него молятся десятки, даже, наверное, сотни людей, достают лекарства, возят на машине в больницу и домой, собирают деньги на лечение — а метастазы повсюду. И этот день не какой-то особенный, так каждый день.

Прошло полдня. Умерла Клара. Умерла Валентина. В Чечне погибло шесть российских солдат — а сколько чеченцев, не сообщают… Умерла Катя (из отделения онкологии) — девочка с огромными голубыми глазами. Об этом мне сказали прямо во время службы.

Легко верить в Бога, когда идешь летом через поле. Сияет солнце, и цветы благоухают, и воздух дрожит, напоенный их ароматом. «И в небесах я вижу Бога» — как у Лермонтова. А тут? Бог? Где Он? Если Он благ, всеведущ и всемогущ, то почему молчит?

Если же Он так наказывает их за их грехи или за грехи их пап и мам, как считают многие, то Он уж никак не «долготерпелив и многомилостив», тогда Он безжалостен.

Бог попускает зло для нашей же пользы либо когда учит нас, либо когда хочет, чтобы с нами не случилось чего-либо еще худшего — так учили еще со времен средневековья и Византии богословы прошлого, и мы так утверждаем следом за ними. Мертвые дети — школа Бога? Или попущение меньшего зла, чтобы избежать большего?

Если Бог все это устроил, хотя бы для нашего вразумления, то это не Бог, это злой демон, зачем ему поклоняться, его надо просто изгнать из жизни. Если Богу, для того чтобы мы образумились, надо было умертвить Антошу, Сашу, Женю, Алешу, Катю и т.д., я не хочу верить в такого Бога. Напоминаю, что слово «верить» не значит «признавать, что Он есть», «верить» — это «доверять, вверяться, вверять или отдавать себя». Тогда выходит, что были правы те, кто в 30-е годы разрушал храмы и жег на кострах иконы, те, кто храмы превращал в дворцы культуры. Грустно. Хуже, чем грустно. Страшно.

Господи, что же делать? Я смотрю на твой крест и вижу, как мучительно Ты на нем умираешь. Смотрю на Твои язвы и вижу Тебя мертва, нага, непогребенна… Ты в этом мире разделил с нами нашу боль. Ты как один из нас восклицаешь, умирая на своем кресте: «Боже, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Ты как один из нас, как Женя, как Антон, как Алеша, как, в конце концов, каждый из нас, задал Богу страшный это вопрос и «испустил дух».

Если апостолы утверждают, что Иисус умер на кресте за наши грехи и искупил их Своею кровию, то мы выкуплены (см. 1Кор 6,20; а также 1Петр 1,18-19), значит, мы страдаем не за что-то, не за грехи — свои, родительские, чьи-то. За них уже пострадал Христос — так учат апостолы, и на этом зиждется основа всего их богословия. Тогда выходит, что неизвестно, за что страдаем мы.

Тем временем Христос, искупивший нас от клятвы законныя честною Своею кровию, идет по земле не как победитель, а именно как побежденный. Он будет схвачен, распят и умрет мучительной смертью со словами: «Боже, Боже мой, почему Ты меня оставил?». Его бросят все, даже ближайшие ученики. Его свидетелей тоже будут хватать и убивать, сажать в тюрьмы и лагеря. Со времен апостолов и вплоть до Дитриха Бонхоффера, матери Марии и Максимилиана Кольбе, вплоть до тысяч мучеников советского ГУЛАГа.

Зачем все это? Не знаю. Но знаю, что Христос соединяется с нами в беде, в боли, в богооставленности — у гроба умершего ребенка я чувствую его присутствие. Христос входит в нашу жизнь, чтобы соединить нас перед лицом боли и беды в одно целое, собрать нас вместе, чтобы мы не остались в момент беды один на один с этой бедой, как некогда остался Он.

Соединяя нас в единое целое перед лицом беды, Он делает то, что никто другой сделать не в силах. Так рождается Церковь.

Что мы знаем о Боге? Лишь то, что явил нам Христос (Ин 1,18). А он явил нам, кроме всего прочего, и свою оставленность Богом и людьми — именно в этой оставленности Он более всего соединяется с нами.

Грекам, а вслед за ними и римлянам всегда хотелось все знать. На этом основана вся античная цивилизация. Именно на этой неуемной, бурлящей и неутомимой жажде знания. И о Боге, когда они стали христианами, им тоже захотелось знать — может Он все или нет. Отсюда слово «Всемогущий» или Omniрotents, один из эпитетов Юпитера в римской поэзии, которым очень любит пользоваться в своей «Энеиде» Вергилий. А Бог «неизречен, недоведом, невидим, непостижим» (это мы знаем не из богословия, нередко попадавшего под влияние античной философии, а из молитвенного опыта Церкви, из опыта Евхаристии — не случайно же каждый священник непременно повторяет эти слова во время каждой литургии), поэтому мы просто не в состоянии на вопрос «Может ли Бог все?» — ответить ни «да», ни «нет». Поэтому, кто виноват в боли, я не знаю, но знаю, кто страдает вместе с нами — Иисус.

Как же понять тогда творящееся в мире зло? Да не надо его понимать — с ним надо бороться. Побеждать зло добром, как зовет нас апостол Павел: больных лечить, нищих одевать и кормить, войну останавливать и т.д. Неустанно. А если не получается, если сил не хватает, тогда склоняться перед Твоим крестом, тогда хвататься за его подножие как за единственную надежду.

Отец Георгий по время богослужения / Pravmir.ru

«Бога не видел никто никогда». И только одна нить соединяет нас с Ним — человек по имени Иисус, в Котором вся полнота Божия пребывает телесно. И только одна нить соединяет нас с Иисусом — имя этой нити любовь.

Он умер на кресте как преступник. Мучительно. Туринская плащаница со страшными следами кровоподтеков, со следами от язв, по которым современные патологоанатомы в деталях восстанавливают клиническую картину последних часов жизни Иисуса — вот действительно подлинная святыня для ХХ века. Весь ужас смерти, никем и никак не прикрытый! Посмотрев на картину Гольбейна «Мертвый Христос», герой Достоевского воскликнул, что от такой картины можно веру потерять. А что бы он сказал, если бы увидел Туринскую плащаницу, или гитлеровские концлагеря, или сталинщину, или просто морг в детской больнице в 1995 году?

Что было дальше? В начале 20-й главы Евангелия от Иоанна мы видим Марию Магдалину, потом апостолов Петра и Иоанна и чувствуем пронзительную боль, которой пронизано все в весеннее утро Пасхи. Боль, тоску, отчаяние, усталость и снова боль. Но эту же пронзительную боль, эту же пронзительную безнадежность, о которых так ярко рассказывает Евангелие от Иоанна, я ощущаю всякий раз у гроба ребенка… Ощущаю и с болью, сквозь слезы и отчаяние, верю — Ты воистину воскрес, мой Господь.

Пока писался этот очерк, умерла Клара, затем Валентина Ивановна, последним умер Андрюша — еще три гроба.

Один мальчик признался мне на днях, что не верит в загробную жизнь и поэтому боится, что он плохой христианин. Я возразил ему на это, что трудности с восприятием того, что касается жизни за гробом, свидетельствуют как раз об обратном — о честности его веры.

О.Георгий. Исповедь в больничном храме / Chistiakov.ru

И вот почему. Один, причем не очень молодой, священник как-то сказал мне, что ему очень трудно судить о смерти и учить своих прихожан не бояться ее, поскольку он сам никого из людей по-настоящему близких никогда не терял. Честно. Очень честно. И очень верно. Мне всегда страшно смотреть на вчерашнего семинариста, который важно и мягко, но чуть-чуть свысока втолковывает матери, потерявшей ребенка, что на самом деле это хорошо, что Бог так благословил, и поэтому слишком уж убиваться не надо.

«Бог не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы»,- да, об этом говорит нам Христос в своем Евангелии (Лк 20,38). Но для того, чтобы эта весть вошла в сердце, каждому из нас необходим личный опыт бед, горя и потерь, опыт, ввергающий нас в бездну настоящего отчаяния, тоски и слез, нужны не дни или недели, а годы пронзительной боли. Эта весть входит в наше сердце — только без наркоза и только через собственные потери. Как школьный урок ее не усвоишь.

Смею утверждать: тот, кто думает, что верит, не пережив этого опыта боли, ошибается. Это еще не вера, это прикосновение к вере других, кому бы нам хотелось подражать в жизни.

И более: тот, кто утверждает, что верит в бессмертие и ссылается при этом на соответствующую страницу катехизиса, вообще верит не в Бога, а в идола, имя которому — его собственный эгоизм.

Вера в то, что у Бога все живы, дается нам, только если мы делаем все возможное для спасения жизни тех, кто нас окружает, только если мы не прикрываем этою верой в чисто эгоистических целях, чтобы не слишком огорчаться, чтобы сражаться за чью-то жизнь или просто чтобы не было больно.

Но откуда все-таки в мире зло? Почему болеют и умирают дети? Попробую высказать одну догадку. Бог вручил нам мир («Вот я дал вам» — Быт 1,29). Мы сами все вместе, испоганив его, виноваты если не во всех, то в очень многих бедах. Если говорить о войне, то наша вина здесь видна всегда, о болезнях — она видна не всегда, но часто (экология, отравленная среда и т.п.). Мир в библейском смысле этого слова, мир, который лежит во зле, т.е. общество или мы все вместе, вот кто виноват.

Отец Георгий / Chistiakov.ru

В наших храмах среди святых икон довольно заметное место занимает «Нисхождение во ад» — Иисус на этой иконе изображен спускающимся куда-то в глубины земли, а вместе с тем и в глубины человеческого горя, отчаяния и безнадежности. В Новом Завете об этом событии вообще не говорится, только в Апостольском символе веры есть об это два слова — descendit ad inferos («спустился во ад»), и довольно много в наших церковных песнопениях.

Иисус не только страдает сам, но и спускается во ад, чтобы там разделить боль других. Он всегда зовет нас с собою, говоря нам: «По мне гряди». Часто мы стараемся, действительно, идти вслед за ним. Но тут…

Тут мы стараемся не видеть чужой боли, зажмуриваем глаза, затыкаем уши. В советское время мы прятали инвалидов в резервациях (как, например, на Валааме), чтобы никто их не видел, как бы жалея психику своих соотечественников. Морги в больницах часто прятали на заднем дворе, чтобы никто никогда не догадался, что здесь иногда умирают. И проч., и проч. Мы и теперь, если считаем себя неверующими, пытаемся играть со смертью в «кошки-мышки», делать вид, будто ее нет, как учил Эпикур, отгораживаться от нее и т.д. Иными словами, чтобы не бояться смерти, используем что-то вроде анальгетика.

Это для себя. А для других мы поступаем еще хуже. Человеку, которому больно, пытаемся внушить, что это ему только кажется, причем кажется, ибо он Бога не любит и т.д. и т.п. А в результате человека, которому плохо, тяжело и больно, мы оставляем наедине с его болью, бросаем одного на самом трудном месте жизненной дороги.

А надо бы просто спуститься с ним вместе в ад вслед за Иисусом — почувствовать боль того, кто рядом, во всей ее полноте, неприкрытости и подлинности, разделить ее, пережить ее вместе.

Когда у моей восьмидесятилетней родственницы умерла сестра, с которой они вместе в одной комнате прожили всю жизнь, примерно через год она мне сказала: «Спасибо вам, что вы меня не утешали, а просто все время были рядом».

Думаю, что в этом и заключается христианство, чтобы быть рядом, вместе, ибо утешать можно человека, который потерял деньги или посадил жирное пятно на новый костюм, или сломал ногу. Утешать — это значит показывать, что то, что с кем-то случилось, не такая уж большая беда. К смерти близкого такое утешение отношения не имеет. Здесь оно больше чем безнравственно.

Мы — люди Страстной Субботы. Иисус уже снят с креста. Он уже, наверное, воскрес, ибо об этом повествует прочитанное во время обедни Евангелие, но никто еще не знает об этом. Ангел еще не сказал: «Его здесь нет. Он воскрес», об этом не знает никто, пока это только чувствуется, и только теми, кто не разучился чувствовать…

Болезнь ребенка – наказание за грех или задача?

Обязательно ли болезнь ребенка является следствием грехов его родителей? Как относиться к болезни и инвалидности ребенка? Мнения священников

В нашем обществе до сих пор процветает настороженное и отстраненное отношение к инвалидам. И то, что о проблемах инвалидов говорят гораздо чаще, чем лет 20 назад, мало что меняет – с одной стороны, нравы многих обычных граждан смягчаются, с другой – то и дело отторжение по отношению к инвалидам подогревается периодическими публичными высказываниями не вполне адекватных людей.

Многим памятны, например, выступления журналиста Алексея Никонова, полагающего, что у родителей должно быть право на умерщвление «бракованного» ребенка. К сожалению, у Никонова оказалось немало сочувствующих. То и дело звучат еще и огульные обвинения в адрес родителей детей-инвалидов – дескать, сами виноваты, пьяницы и наркоманы, вот и дети у вас больные рождаются. Хотя любой, кто мало-мальски «в теме», знает, что инвалиды часто рождаются во вполне социально адекватных семьях, а многие дети инвалидами не рождаются, а становятся, в том числе и из-за неквалифицированных действий врачей.

Однако в церковном обществе есть и специфические проблемы, связанные с темой детской инвалидности. Иногда и здесь можно услышать заявления, не всегда соответствующие даже ветхозаветным представлениям о человеческой личности и человеческих взаимоотношениях. Лейтмотив – тема вины родителей. И поскольку вина порой приписывается в том числе и тем, кто старается вести себя в соответствии с христианской нравственностью, уместно было бы вспомнить, а то и перечитать ветхозаветную же книгу Иова. А пока предлагаем вам несколько комментариев санкт-петербургских священников и не только по поводу двух мнений, которые можно услышать в церковной среде.

– Обязательно ли болезнь ребенка является следствием грехов его родителей?

Иерей Константин Щербак, клирик храма Св. Димитрия Ростовского подворья Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря:

– Если мы отталкиваемся от Священного Писания, то сразу вспоминается фрагмент из 9-й главы Евангелия от Иоанна, когда ученики Христа видят слепого от рождения человека и спрашивают Господа: «Кто согрешил, он или родители его?». А Христос отвечает, что «не согрешил ни он, ни родители его, а это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин 9:1-3). Здесь подчеркивается идея о том, что иной раз не стоит искать прямую связь между конкретными грехами человека или его ближайших родственников и состоянием его здоровья.

В определенном смысле ветхозаветный принцип ответственности за грехи предков присутствует и в нашей жизни – об этом говорит та же генетика. Но не нужно здесь искать каких-то прямых связей, все не так поверхностно и рационально. Ведь есть примеры, когда у «непутевых» родителей рождаются очень неплохие дети – и в нравственном плане, и в творческом, и в плане здоровья. А сколько людей в этом мире, которые внешне полноценны и физически здоровы, но их нравственный облик оставляет желать лучшего?

Надо сказать, что у каждого человека есть и некоторые предрасположенности, унаследованные им от своих предков – темперамент, болезненные склонности (например, к алкоголизму), которые при определенных условиях могут с легкостью получить развитие в жизни человека. Но, с другой стороны, нравственный облик человека формирует не только и не столько генетический фонд, но воспитание. И, наверно, нравственное состояние человека даже каким-то таинственным образом может влиять и на его генетику.

Как относиться к людям, которые имеют какие-то болезненные отклонения? Этот вопрос стоял во все времена. В классической античной культуре считалось, что тех, кто не способен приносить пользу обществу и государству, нужно уничтожать. Но евангельский взгляд на человека иной: если человек родился, не важно, какой он – в нем есть живая душа. И человек ценен просто потому, что он человек, а жизнь в этом мире – это только ступенька к переходу в вечность. Христос облагодатствовал ветохозаветные представления о человеке в духе любви. И если мы видим человека, который нуждается, не нужно задумываться, кто у него родители, и почему он таким родился – важно, что и в этом человеке есть образ Божий. Поэтому и в притче о Страшном Суде Христос говорит, что если мы помогли больному, значит, мы помогли Ему. А у человека условно полноценного часто бывает так, что его любви и сострадания попросту не хватает для того, чтобы принять людей, внешне выглядевших неполноценными. И мы начинаем себе придумывать всякие лишние вопросы.

Иерей Даниил Василевский, настоятель храма Св. Марии Магдалины при Детской городской больнице №2, исполнительный директор благотворительного фонда Св. Димитрия Солунского:

– Болезнь – это посещение Божие. Как говорят на Афоне: «Здоровье – дар Божий, болезнь – дар бесценный». Господь ближе к тем, кто болеет и страдает. Служа в детской больнице, можно наблюдать, как болезнь духовно преображает ребенка и родителей. Иногда, глядя, как терпеливо, благородно детки переносят страдания, ловишь себя на мысли, что эти ангелочки страдают за наши грехи. Недопустимо исследовать, за какие грехи родителей или других близких страдает ребенок. Когда-то Господь сказал Антонию Великому, задумавшемуся о промысле Божием в жизни людей: «Антоний! Внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это душевредно».

В моей практике было несколько случаев, когда умирали младенцы, родители которых не были связаны узами брака. И ни в коем случае нельзя говорить здесь о Божией каре. Нет! Скорее, можно сказать, что в наше неустроенное, сложное время, нам очень внимательно надо следить за тем, чтобы не отходить от Бога, не лишаться Его милости и поддержки. А бывало, что Господь забирал деток у очень благочестивых родителей. Да, это непостижимо! Но твердо мы знаем, что Господь ждет нашего покаяния, исправления и особенно слышит материнскую молитву. Вместе с тем, мы, родители, должны помнить, что здоровье ребенка во многом зависит от нас. Сколько болезней дети получили только из-за неправильного питания, неправильного образа жизни, увлечения компьютером!

Иерей Андрей Битюков, настоятель храма имя Св. Мчц. Раисы Александрийской при Институте детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой:

– Мы живем в Новом Завете, и просто абсурдно в наше время думать, что болезнь ребенка – наказание за грехи родителей. Думаю, больной ребенок – это для его родителей еще один шанс стать святыми. Любая болезнь – самого человека или близких ему людей – ставит его перед своего рода «стенкой» между ним и очень большим злом, которое человек не может преодолеть, и Господь знает об этом. И поэтому весь потенциал человека, его сердца, его ума, сосредотачивается на этом ребенке. Если ты будешь отворачиваться, будешь только терять, будешь с этим ребенком – будешь приобретать.

Я знаю такой пример: человек не сел в тюрьму, не сошел с ума, не пострадал физически просто потому, что у него из троих детей двое – инвалиды. Все, кто пытался втянуть его в какие-то авантюры, уже получили по заслугам, а у него был постоянный тормоз – «Мне надо к детям». И это избавило его от многих несчастий. Ведь в этой ситуации, если человек к ней правильно относится, происходит множество чудес. Важно только понять: «Этого ребеночка мне дал Господь, чтобы мы вместе пришли к Нему». Конечно, это тяжело – особенно потому, что наше общество не подготовлено к восприятию таких детей и таких ситуаций. Слава Богу, появляются сообщества неравнодушных людей. Но родители особого ребенка должны понимать, что эта ситуация дана им для чего-то, а не за что-то. Слова Иоанна Златоуста: «Тот, кто с терпением переносит свои болезни, недалек от святости» касаются непосредственно того человека, который правильно оценил подобную ситуацию в своей жизни и ведет себя соответственно.

– В среде верующих людей можно встретить такое мнение о попытках реабилитации детей с различными отклонениями: «Если Господь с самого начала чего-то не дал, то и не надо пытаться это получить». Как вы это прокомментируете?

Отец Андрей Битюков:

– Неизвестно, когда у человека может произойти ментальный сдвиг. Вот многие, наверно, читали книгу Рубена Гальего «Черное на белом». И, например, из этой книги можно понять, что иногда в самой несчастной и жалкой телесной оболочке скрывается колоссальный потенциал. К тому же, родители должны понимать, что рано или поздно они состарятся, так что их усилия, потраченные на хоть какую-то медицинскую и социальную реабилитацию ребенка, отнюдь не напрасны. Если их ребенок сможет как-то сам себя обслуживать, они смогут умереть спокойно.

Иерей Даниил Всилевский:

– Можно продолжить: если голодный, то не кормить, а раз раздетый, то и не одевать. Но это фашизм. И виноват в болезни ребенка не Бог, который «не дал», а виновато наше общество, то есть мы сами: например, не воспитали хороших акушерок, не научили мамочку правильно питаться, не дали ей возможность не работать во время беременности, рекламировали сигареты и алкоголь и так далее. Помогать больным – это заповедь нашего Господа Иисуса Христа. Знаю мамочек, которые, усыновив сложных, больных, отстающих в развитии детей из детского дома, своей заботой и терпением реабилитировали их и сделали полноценными людьми.

Феодосий Амбарцумов, председатель правления благотворительного фонда «Православная детская миссия»:

– Вот пример. Год назад мы взяли из детского дома девочку-инвалида в очень тяжелом состоянии. Первое время было очень трудно. Мы стали каждое воскресенье возить ее к протоиерею Иоанну Миронову. Он сам много раз говорил нам, что нужно делать, к каким врачам обращаться, какие делать процедуры. Сейчас ребенка не узнать. Бог очевидным образом дает ей исцеление.

Протоиерей Александр Дягилев, настоятель храма Св. Блгв. Кн. Александра Невского в Красном Селе:

– У любого ребенка есть потребности, а у ребенка с отклонениями потребности повышенные. Уход от удовлетворения этих потребностей со стороны родителей – это уход с креста. То же можно сказать о новорожденном, который еще не умеет говорить: «Раз Бог не дал – зачем его учить говорить?».