за что отвечает эпителиальная ткань

Эпителиальная ткань: функции, виды, строение

Содержание:

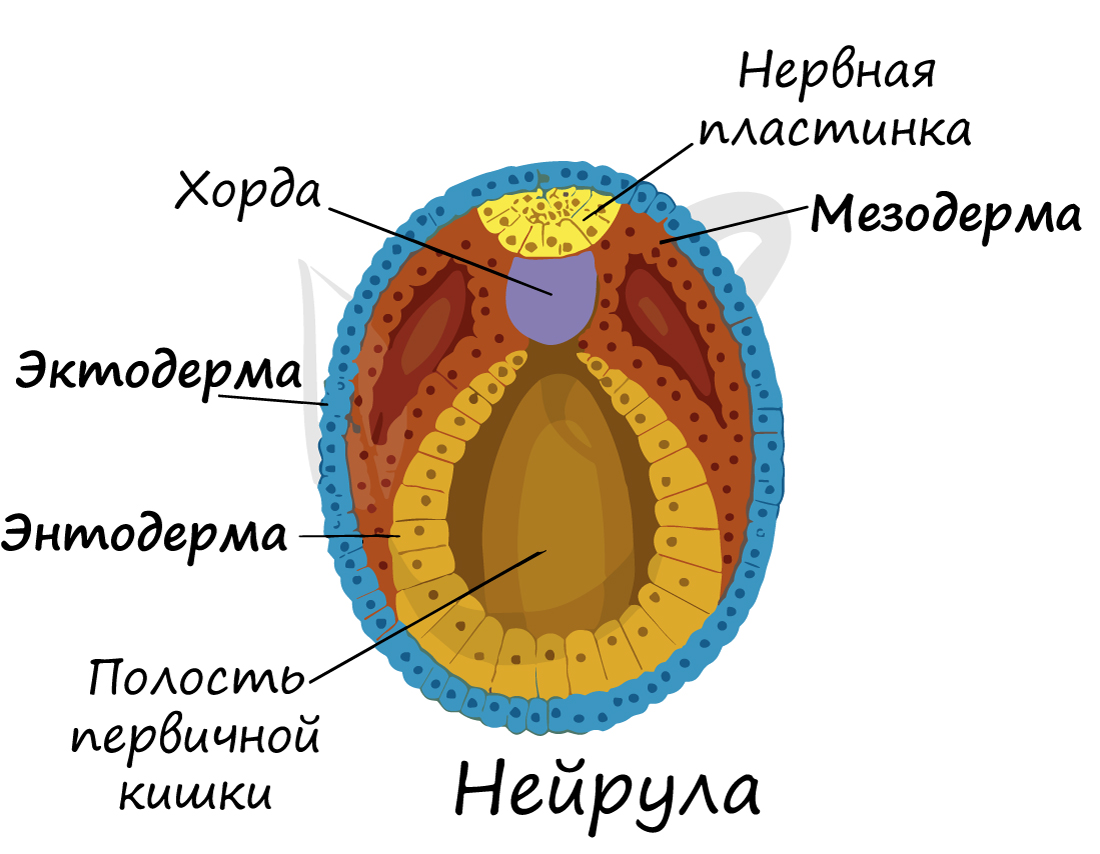

Эпителий (эпителиальная ткань) – одна из 4 тканей живых организмов, имеющая присущие только ей особенности строения, жизнедеятельности, развития, которые отличают ее от других совокупностей клеток и неклеточных структур (тканей). Эпителий отличается небольшими размерами, но выполняет важные функции в органах. Располагается он на границе внутренних и внешних сред. Развивается из трех зародышевых листков, что обуславливает разновидности его строения и выполняемые функции.

Строение эпителия и особенности функции базальной мембраны

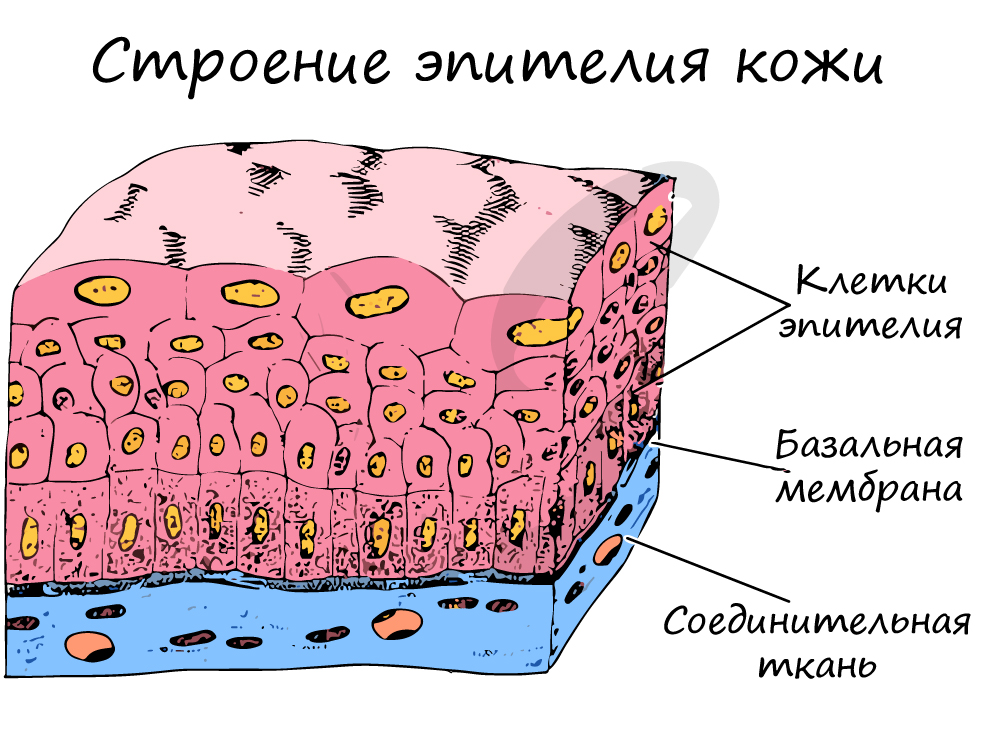

Эпителий состоит из эпителиоцитов – клеток, плотно соединяющихся между собой и формирующих сплошной пласт. Они всегда располагаются на белково-полисахаридном слое (базальной мембране), под которым находится рыхлая соединительная ткань. В эпителии отсутствуют сосуды, их роль в снабжении ткани играет базальная мембрана. Именно через нее эпителий получает питание из сосудов соединительной ткани.

Базальная мембрана эпителия связывает его с нижерасположенной соединительной тканью. Состоит она из 2 слоев, отличающихся количеством гликопротеинов, белков, протеогликанов. Первый слой – светлая полоса, состоящая из ионов кальция, второй – темная полоса, включающая фибриллярные соединения.

Базальная мембрана выполняет несколько функций:

| Функции базальной мембраны | |

| Регенеративная или морфогенетическая | Обеспечение быстрого восстановления эпителия. |

| Барьерная | |

| Трофическая | Осуществление питания эпителия. |

Взаимодействие базальной мембраны и эпителиальной ткани способствует слаженной работе организма.

Характеристика эпителия, выполняемые им функции

Эпителий отличается от других тканей организма особенностями строения, развития, жизнедеятельности.

Эпителий относится к пограничным тканям, так как он располагается на поверхности органов и тела. Поэтому основная его функция – защита подлежащих тканей от проникновения вредных веществ. Помимо этого он выполняет секреторную, барьерную, рецепторную функции. Через него активно идут обменные процессы. В некоторых органах эпителиальная ткань выделяет секрет.

Нарушение целостности эпителиального слоя ведет к ослаблению его защитных функций, проникновению патогенных микроорганизмов, что опасно для здоровья организма.

Виды эпителия, их признаки и свойства, классификация

Среди эпителиальных тканей различают:

Эпителиальные ткани различаются по своему строению и выполняемым функциям. Выделяют следующие виды эпителия:

Морфологическая классификация эпителия основана на различиях в форме клеток и количестве слоев.

Клетки наружного слоя могут быть плоскими, кубическими, цилиндрическими. Иногда они плотно прилегают друг к другу, в некоторых случаях между ними имеются узкие ходы, по которым циркулирует тканевая жидкость.

По количеству клеточных слоев эпителий бывает однослойным и многослойным.

Однослойный

Разделяется на многорядную, у которой клеточные ядра располагаются на разном уровне от базальной мембраны. И однорядную, у всех клеток которой ядра находятся на одном уровне.

Однослойный плоский эпителий состоит из тонкого клеточного пласта, с микроскопическими ворсинками на поверхности. Клетки могут быть с одним, двумя, тремя ядрами. Из однослойного плоского эпителия состоит мезотелий плевры, брюшины.

Однослойный цилиндрический эпителий бывает трех видов:

Однослойный кубический образован клетками одинаковыми по высоте и ширине. Им выстланы выводящие протоки желез, канальцы нефронов.

Многорядный однослойный эпителий находится в дыхательных путях, и обеспечивают правильное функционирование всех органов дыхания. Ткань включает реснитчатые, эндокринные, вставочные, бокалообразные клетки. Совместная работа клеток помогает защищать органы дыхания от проникновения пыли, вирусов, продуцируют гормоны для местной регуляции.

Многослойный

Бывает ороговевающим и неороговевающим.

Неороговевающий находится в прямой кишке, роговице.

Слои образованы следующими клетками:

Ороговевающий эпителий покрывает всю кожу снаружи.

Включает следующие слои:

Выделяют в классификации переходный эпителий, который локализуется в мочевом пузыре, почках, мочевыводящем канале. Состоит он из базального, покровного, промежуточного слоев. Особенностями клеток переходного эпителия является свойство менять свою форму в зависимости от состояния стенок органа. Они могут становиться грушевидными или сплющиваться.

Существует классификация эпителия по происхождению. Согласно ей эпителиальную ткань разделяют на 6 разновидностей. Каждый из видов занимает собственное место в организме.

| Название ткани | Особенности |

| Ангиодермальная | Развивается из эндотелия (мезенхимы), находится в лимфо- и кровеносных сосудах, выстилая их. |

| Почечная | Локализуется в почечных канальцах. |

| Кожная | Развивается из эктодермы, располагается в ротовой полости, роговице, пищеводе. |

| Эпендимоглиальная | Выстилает мозговые полости, формируется из нервной трубки. |

| Целомическая | Формирует серозные оболочки, развивается из вентральной мезодермы. |

| Кишечная | Выстилает толстую и тонкую кишку, желудок. |

Эпителиальная ткань, несмотря на свои небольшие размеры, выполняет в организме важные функции. Любые нарушения ее целостности грозят серьезными последствиями.

Эпителиальные ткани

Анатомия

Гистология

Отлично зная анатомию и гистологию, вы легко сможете отличить патологическое состояние органа от здорового, будете понимать механизмы развития многих болезней. Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по человеческому организму, в путь! 🙂

Группы тканей

Все ткани делятся на четыре морфофункциональные группы:

Эти группы (кроме нервной ткани) подразделяют на те или иные виды тканей.

Эпителиальные ткани (эпителии)

Классификация

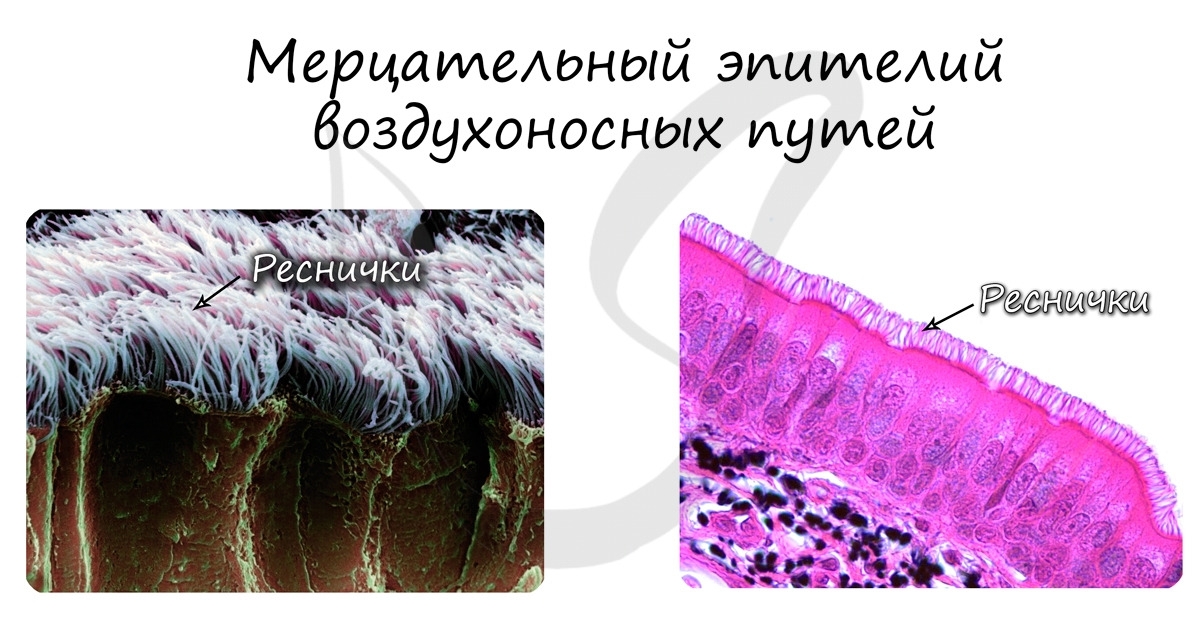

Мерцательный (реснитчатый) эпителий выстилает воздухоносные пути. На поверхности клеток данного эпителия расположены реснички, движения которых создают ток жидкости, направленный наружу, в сторону ноздрей.

Известен факт, что с течением длительного времени у курильщиков эти реснички отмирают, образуются участки «лысой слизистой», что затрудняет отток пылевых частиц, слизи из легких. В результате развиваются воспалительные заболевания бронхов, возникает кашель курильщика, практически неизлечимый, так как реснички не восстанавливаются.

Функции эпителиев

Эпителии отделяют внутреннюю среду от внешней, создают барьер, защищают организм от проникновения в него инфекционных агентов: бактерий, вирусов, простейших.

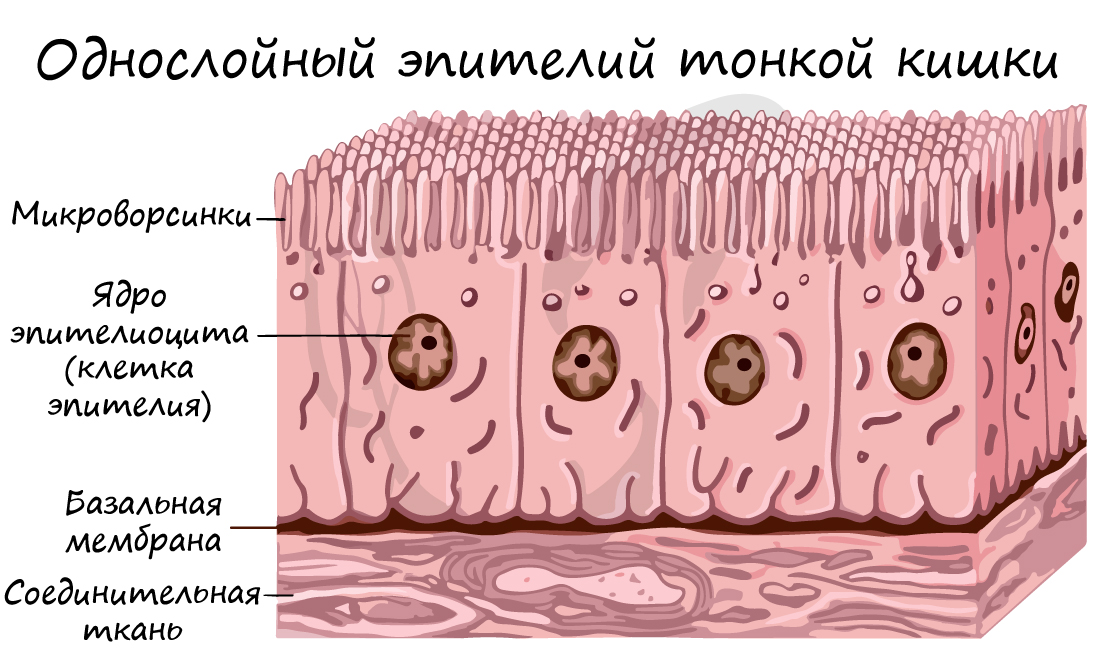

Через эпителий тонкой кишки всасываются необходимые организму питательные вещества. В то же время через эпителий из организма удаляются продукты обмена веществ.

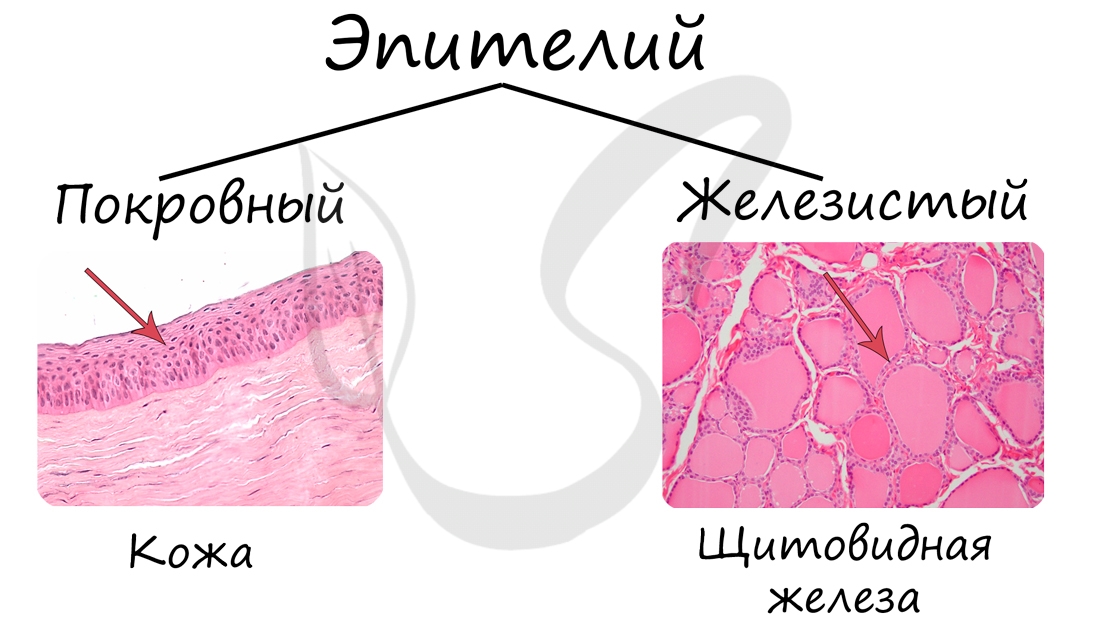

Эта функция принадлежит железистому эпителию, который располагается в железах внутренней и внешней секреции. Железы могут секретировать гормоны, ферменты.

Происхождение эпителия

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

За что отвечает эпителиальная ткань

Эпителиальная ткань (эпителий)

Эпителиальную ткань называют также пограничной или покровной тканью, так как она расположена преимущественно в тех местах организма, где он соприкасается с внешней средой, с содержимым органов, секретами желез и др.

Эпителиальная ткань возникает на ранних стадиях (15-дневного зародыша) эмбрионального развития. В образовании ее принимают участие все три зародышевых листка (эктодерма, мезодерма и энтодерма).

Эта ткань отличается высокой способностью к регенерации. При нарушении целости она легко восстанавливается.

Эпителиальная ткань выполняет защитную, обменную и секреторную функции. Защитная функция состоит в том, что эпителий защищает все расположенные под ним ткани от механических, химических, термических воздействий. Так, через неповрежденную кожу не проникает большинство микроорганизмов.

Обменная функция заключается в том, что через клетки эпителиальной ткани осуществляется обмен веществ между организмом и окружающей средой, например всасывание питательных веществ из кишечника в кровь и лимфу, переход кислорода из легких в кровь, выделение продуктов обмена из почек и т. п.

В зависимости от происхождения и выполняемой функции эпителиальная ткань имеет различное строение. Предложено несколько классификаций эпителия. По функциональной значимости его делят на покровный и железистый.

Однослойный плоский эпителий называется еще мезотелием. Клетки его плоские, при рассмотрении с поверхности имеют неправильную форму, границы между ними отчетливо выражены, ядро обычно расположено в середине клетки. В некоторых клетках 2 или даже 3 ядра. На свободной поверхности клеток однослойного плоского эпителия имеются микроворсинки. Мезотелий покрывает серозные оболочки, брюшину, плевру, околосердечную сумку, что создает ровную гладкую поверхность органов, предотвращает их срастание и обеспечивает свободное скольжение. Нарушение целостности его может повести к спайкам, которые ограничивают подвижность органов и приводят к изменению их функций (рис. 3).

Однослойный кубический эпителий имеет клетки с одинаковыми размерами во всех измерениях, напоминающие по форме куб. Ядра находятся в центре клетки. Такой эпителий встречается в канальцах почек (рис. 4).

Однослойный цилиндрический эпителий содержит клетки, вытянутые в длину, имеющие форму цилиндра, с ядрами, лежащими ближе к их основанию. На свободной поверхности цилиндрического эпителия много микроворсинок, которые в кишечнике образуют так называемую всасывающую каемку. Однослойный цилиндрический эпителий покрывает желудок, тонкую и толстую кишку, протоки печени и поджелудочной железы, канальцы почек. Среди клеток цилиндрического эпителия в кишечнике много бокаловидных клеток, выделяющих слизь.

Многослойный плоский эпителий бывает трех видов: ороговевающий, неороговевающий и переходный.

Многослойный плоский неороговевающий эпителий покрывает роговую оболочку глаза, слизистую оболочку полости рта, глотки и пищевода. Ороговению клетки этого эпителия не подвержены. После определенного цикла плоские клетки верхних слоев отмирают и отторгаются с поверхности. Так, установлено, что в обычных условиях со слизистой оболочки ротовой полости за каждые 5 минут отпадает свыше 500 тыс. эпителиальных клеток (рис. 5).

Железы внешней секреции характеризуются тем, что секрет, который они вырабатывают, выделяется по протоку в полость органа или на поверхность кожи (печень, железы желудка, кожи).

Железы внутренней секреции (эндокринные железы) не имеют протоков, а свой секрет, называемый иначе инкретом или гормоном, выделяют непосредственно в кровь.

ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ

ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ [textus epithelialis (LNH); греческий epi- на, поверх + thele сосок; синоним: эпителий, epithelium] — ткань, покрывающая поверхность тела и выстилающая слизистые и серозные оболочки его внутренних органов (покровный эпителий), а также образующая паренхиму большинства желез (железистый эпителий).

Эпителиальная ткань филогенетически наиболее древняя из тканей организма; она представляет собой систему непрерывных пластов эпителиальных клеток — эпителиоцитов. Под слоем клеток эпителиальная ткань располагается соединительная ткань (см.), от которой эпителий четко отграничен базальной мембраной (см.). Кислород и питательные вещества диффундируют в эпителиальную ткань из капилляров через базальную мембрану; в обратном направлении в организм поступают продукты деятельности клеток эпителиальной ткани, а в ряде органов (например, в кишечнике, почках) — также вещества, поглощенные эпителиоцитами и поступающие из них в кровоток. Таким образом, функционально эпителиальная ткань составляет единое целое с базальной мембраной и подлежащей соединительной тканью. Изменение свойств одного из компонентов этого комплекса обычно сопровождается нарушением структуры и функции остальных компонентов. Например, при развитии эпителиальной злокачественной опухоли базальная мембрана разрушается, и опухолевые клетки врастают в окружающие ткани (см. Рак).

Важной функцией эпителиальной ткани является защита подлежащих тканей организма от механических, физических и химических воздействий. Кроме того, через эпителиальную ткань осуществляется обмен веществ между организмом и окружающей средой. Часть клеток эпителиальной ткани специализирована на синтезе и выделении (секреции) специфических веществ, необходимых для деятельности других клеток и организма в целом. Дифференцированные в этом направлении клетки эпителиальной ткани называют секреторными, или железистыми (см. Железы).

Особенности эпителиальной ткани различных органов связаны с происхождением, строением и функциями соответствующих эпителиоцитов. Источниками формирования дефинитивной эпителиальной ткани служат эктодерма, энтодерма и мезодерма, в связи с чем различают эктодермальный, эндодермальный и мезодермальный эпителий. В соответствии с филогенетической классификацией эпителиальной ткани, предложенной Н. Г. Хлопиным (1946), различают следующие типы эпителия: эпидермальный (например, кожный), энтеродермальный (например, кишечный), цело-нефродермальный (например, почечный) и эпендимоглиальный (например, выстилающий мозговые оболочки). Отнесение к эпителиальной ткани эпителия эпендимоглиального типа (см. Нейроэпителий), в частности пигментного эпителия сетчатки глаза (см. Сетчатка) и радужки (см.), а также ряда клеток эндокринной системы, имеющих нейроэктодермальное происхождение (см. Железы внутренней секреции), признается не всеми специалистами. Не является также общепринятым выделение ангиодермального типа эпителиальной ткани (например, эндотелия сосудов), так как эндотелий развивается из мезенхимы и генетически связан с соединительной тканью. Нередко как особые подвиды эпителиальной ткани рассматриваются зачатковый эпителий половых валиков, развивающийся из мезодермы и обеспечивающий развитие половых клеток, а также миоэпителиальные клетки — отростчатые эпителиоциты, обладающие способностью сокращаться, которые охватывают концевые отделы происходящих из многослойного плоского эпителия желез, например слюнных. Названные элементы в морфологическом и функциональном отношениях отличаются от остальных клеток эпителиальной ткани; в частности дефинитивные продукты их дифференцировки не образуют сплошных пластов клеток и не несут защитной функции.

Эпителий, все клетки которого соприкасаются с базальной мембраной, называют однослойным. Если при этом клетки распластаны на базальной мембране и ширина их основания намного превосходит высоту, эпителий называют однослойным плоским, или сквамозным (рис., а). эпителиальной тканью этого типа играет важную роль в обмене веществ между средами, которые она разделяет: через выстилку альвеол осуществляется обмен кислородом и двуокисью углерода между воздухом и кровью, через мезотелий серозных оболочек — выпотевание (транссудация) и всасывание серозной жидкости. Если ширина основания эпителиоцитов приблизительно равна их высоте, эпителий называют однослойным кубическим, или низкопризматическим (рис., б). Эпителий такого вида также может принимать участие в двустороннем транспорте веществ. Он обеспечивает более надежную защиту подлежащих тканей, чем однослойный плоский эпителий,

Если высота эпителиоцитов существенно превосходит ширину их основания, эпителий называют однослойным цилиндрическим, или высокопризматическим (рис., в). Эпителий этого вида обычно выполняет сложные и нередко специализированные функции; в нем выделяют ряд подтипов. При одинаковой форме эпителиоцитов высокопризматического эпителия их ядра располагаются приблизительно на одном расстоянии от базальной мембраны и на вертикальном гистологическом срезе кажутся лежащими в один ряд. Такой эпителий называют однорядным цилиндрическим, или однорядным высокопризматическим. Как правило, он выполняет, помимо защитной, еще и функции всасывания (например, в кишечнике) и секреции (например, в желудке, в концевых отделах ряда желез). На свободной поверхности таких эпителиоцитов нередко выявляются особые структуры — микроворсинки (см. ниже); в выстилке кишечника между такими клетками группами или поодиночке лежат выделяющие слизь секреторные элементы (см. Бокаловидные клетки).

Если клетки высокопризматического эпителия имеют разную форму и высоту, то их ядра лежат на разном расстоянии от базальной мембраны, так что на вертикальном гистологическом срезе видно несколько рядов ядер. Этот подвид эпителиальной ткани называют однослойным многорядным высокопризматическим эпителием (рис., г); он выстилает главным образом воздухоносные пути. Ближе к базальной мембране располагаются ядра базальных клеток. Наиболее близкий к свободной поверхности ряд составляют ядра мерцательных клеток, промежуточные ряды ядер — вставочные эпителиоциты и выделяющие слизистый секрет бокаловидные клетки. От базальной мембраны до поверхности слоя эпителиальной ткани простираются тела лишь бокаловидных и мерцательных клеток. Свободная дистальная поверхность мерцательных клеток покрыта многочисленными ресничками — цитоплазматическими выростами длиной 5—15 мкм и диаметром около 0,2 мкм. Слизистый секрет бокаловидных клеток покрывает внутреннюю выстилку воздухоносных путей. Реснички всего слоя мерцательных клеток постоянно движутся, что обеспечивает продвижение слизи с посторонними частицами по направлению к носоглотке и в конечном счете удаление последних из организма.

Таким образом, для всей группы однослойного эпителия термин «однослойный» относится к клеткам и указывает, что все они соприкасаются с базальной мембраной; термин «многорядный» — к ядрам клеток (расположение ядер в несколько рядов соответствует различиям в форме эпителиоцитов).

Многослойный эпителий состоит из нескольких слоев клеток, из которых только базальный слой прилежит к базальной мембране. Клетки базального слоя способны к митотическому делению и служат источником регенерации вышележащих слоев. По мере продвижения к поверхности эпителиоциты из призматических становятся неправильно многогранными и формируют шиповатый слой. Эпителиоциты в поверхностных слоях имеют плоскую форму; заканчивая свой жизненный цикл, они отмирают и заменяются уплощающимися клетками шиповатого слоя. По форме поверхностных клеток такой эпителий называют многослойным плоским неороговевающим (рис., д); он покрывает роговицу и конъюнктиву глаза, выстилает полость рта и слизистую оболочку пищевода. От этого вида эпителия многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи — эпидермис (рис., е) отличается тем, что по мере продвижения к поверхности и дифференцировки клеток шиповатого слоя они постепенно подвергаются ороговению (см.), то есть превращаются в чешуйки, заполненные роговым веществом, которые в конечном счете слущиваются и заменяются новыми. В цитоплазме эпителиоцитов появляются гранулы кератогиалина; клетки с этими гранулами (кератосомами) формируют поверх шиповатого слоя зернистый слой. В блестящем слое клетки погибают, и содержимое кератосом в смеси с жирными к-тами выходит в межклеточные пространства в виде маслянистого вещества элеидина. Наружный (роговой) слой состоит из плотно сцепленных роговых чешуек. Многослойный плоский эпителий выполняет в основном защитную функцию (см. Кожа).

Особой формой многослойного эпителия является переходный эпителий мочевых органов (рис., ж, з). Он состоит из трех слоев клеток (базального, промежуточного и поверхностного). При растяжении стенки, напр, мочевого пузыря, клетки поверхностного слоя уплощаются, и эпителий становится тонким, при спадении мочевого пузыря толщина эпителия возрастает, многие базальные клетки как бы выдавливаются кверху, а покровные клетки округляются.

Кровоснабжение и иннервация эпителиальной ткани осуществляются из подлежащей соединительной ткани. При этом кровеносные капилляры в слой эпителиальной ткани не проникают. Исключение составляет сосудистая полоска внутреннего уха, где капилляры локализуются между эпителиоцитами. Нервные волокна формируют свободные нервные окончания, расположенные между эпителиоцитами; в эпидермисе они достигают зернистого слоя. В глубоких слоях эпидермиса нервные окончания выявляются на поверхности особых осязательных клеток Меркеля.

Пограничное положение эпителиальной ткани обусловливает полярность ее клеток, то есть различия в строении частей эпителиоцитов и всего пласта эпителиальной ткани, обращенных к базальной мембране (базальная часть) и к свободной внешней поверхности (апикальная часть). Эти различия особенно заметны в клетках разных подвидов однослойного эпителия, например в энтероцитах. Гранулярный эндоплазматический ретикулум (см.) и большинство митохондрий (см.) обычно смещены в базальную часть, а комплекс Гольджи, остальные органоиды и различные включения (см. Клетка), как правило, локализуются в апикальной части. Помимо общеклеточных, эпителиоциты имеют ряд специальных органоидов. На свободной поверхности клеток эпителиальной ткани располагаются микроворсинки — пальцеобразные выросты цитоплазмы диаметром около 0,1 мкм, участвующие в процессах всасывания. По-видимому, микроворсинки способны сокращаться. К их концам прикрепляются пучки актиновых микрофиламентов диаметром около 6 нм, между которыми у основания микроворсинки имеются миозиновые микрофиламенты. В присутствии АТФ актиновые микрофиламенты втягиваются в зону терминальной сети, и микроворсинки укорачиваются. Системы плотно прилегающих друг к другу микроворсинок высотой 0,9—1,25 мкм образуют исчерченную кайму на поверхности кишечного эпителия (см. Кишечник) и щеточную кайму на поверхности эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев почки (см.). На поверхности мерцательных клеток кубического или многорядного мерцательного эпителия воздухоносных путей (см. Нос), маточных труб (см.) и др. располагаются реснички (киноцилий, ундулиподии), стержни которых (аксонемы) связаны с базальными тельцами и нитчатым конусом цитоплазмы (см. Тельца базальные). В аксонеме каждой реснички различают 9 пар (дублетов) периферических микротрубочек и центральную пару одиночных микротрубочек (синглетов). На периферических дублетах имеются «ручки» из обладающего АТФ-азной активностью белка динеина. Полагают, что этот белок играет основную роль в обеспечении движений ресничек.

Механическая прочность эпителиоцитов создается цитоскелетом — сетью фибриллярных структур в цитоплазме (см.). В этой сети присутствуют промежуточные филаменты толщиной около 10 нм — тонофиламенты, которые складываются в пучки — тонофибриллы, достигающие максимального развития в многослойном плоском эпителии. Клетки эпителиальной ткани связываются в пласты с помощью различных межклеточных контактов: интердигитаций, десмосом, плотных контактов, которые, в частности, препятствуют проникновению содержимого кишечника между эпителиоцитами и др. С базальной мембраной эпителиоциты связаны полудесмосомами; к последним прикрепляются тонофибриллы.

Регенерация эпителиальной ткани осуществляется путем деления эпителиоцитов. Стволовые (камбиальные) клетки располагаются либо непосредственно между другими клетками (большинство подвидов однослойного эпителия), либо в углублениях (криптах), вдающихся в соединительную ткань, либо среди наиболее близких к базальной мембране эпителиоцитов (базальные клетки многорядного мерцательного и переходного эпителия, клетки базального и шиповатого слоев многослойного плоского эпителия). При небольших дефектах слоя эпителиальной ткани соседние эпителиоциты наползают на дефект, быстро закрывая его; некоторое время спустя начинается активное деление окружающих клеток, обеспечивающее полное восстановление слоя эпителия. В закрытии больших дефектов эпидермиса участвуют также эпителиоциты потовых желез и фолликулов волос, расположенные в глубине дермы.

При нарушении процессов регенерации вследствие изменения трофики, хронического воспаления, мацерации возможно появление поверхностных (см. Эрозия) или глубоких (см. Язва) дефектов эпителия кожи и слизистых оболочек. Строение эпителиальной ткани может отклоняться от нормы при изменении формы и функции органа. Например, при ателектазе плоский эпителий альвеол становится кубическим (гистологическая аккомодация). Более стойкие изменения структуры эпителиальной ткани, например переход однослойного эпителия в многослойный, называют метаплазией (см.). При ожогах, воспалительных процессах и т. п. нередко развивается отек, происходит слущивание (десквамация) и отслоение эпителия от базальной мембраны. Гипертрофические процессы проявляются в развитии атипических разрастаний на поверхности эпителиальной ткани и врастании тяжей эпителиоцитов в подлежащую ткань. В эпидермисе нередко наблюдаются нарушения процессов ороговения в виде кератозов (см.), гиперкератоза (см.), ихтиоза (см.). В органах, паренхима которых представлена специализированной эпителиальной тканью, возможны различные виды дистрофии (паренхиматозная или смешанная), а также атипическая регенерация с замещением эпителиальной ткани разрастаниями соединительной ткани (см. Цирроз). Для старческих изменений характерны атрофические процессы в эпителиальной ткани и нарушения трофики, которые в неблагоприятных условиях могут привести к анапластическим изменениям (см. Анаплазия). Эпителиальная ткань является источником развития разнообразных как доброкачественных, так и злокачественных опухолей (см. Опухоли, Рак).

Библиогр.: Гистология, под ред. В. Г. Елисеева и др., с. 127, М., 1983; X л о-п и н Н. Г. Общебиологические и экспериментальные основы гистологии, Д., 1946; Хэм А. и Кормак Д. Гистология, пер. с англ., т. 2, с. 5, М., 1983